パワハラ免職は適法!原審・控訴審の判断が覆された!【最高裁令和7年9月2日判決】

Recently updated on 2025-10-20

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

職場におけるパワーハラスメントが問題視されるようになってから、既に何年も経過していますが、いまだに多くの会社でその被害が確認されています。

政府は、職場におけるパワハラを防止し、職場環境の改善を図る観点から、令和2(2020)年に労働施策総合促進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律。通称「パワハラ防止法」)を改正し、事業主に対してパワハラ防止措置を講ずることを義務付けました。

また、同法は、事業主に対して、労働者がパワハラに関する相談を行ったことや事業者による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者を解雇などの不利益的取り扱いを行ってはならないことなども定めています。

これらの義務は、令和4(2022)年4月以降、中小事業主であっても同様に課せられています。そのため、企業規模に関わらず、パワハラ防止措置を徹底して講じるように改めて確認しておくことが大切です。

職場の5大ハラスメントについては、こちらの記事をぜひご参照ください。

最高裁判例のご紹介(懲戒免職処分取消等、懲戒処分取消請求事件・最高裁令和7年9月2日判決)

さて、今回は、地方公共団体の消防職員の部下に対する言動(パワハラ)を理由としてなされた懲戒免職処分の違法性が争われた事案をご紹介します。

この事案は、第1審・第2審がいずれも処分が違法であると判断したのに対して、最高裁が判断を覆し、処分が適法であるとの判断を下した判決として注目を集めています。

どんな事案?

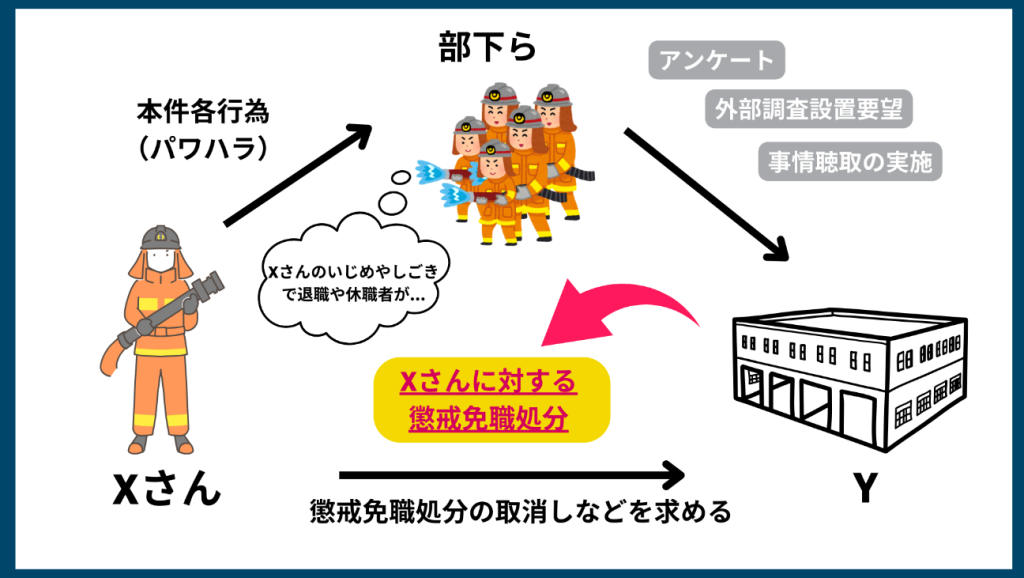

この事案は、普通地方公共団体であるYの消防職員であったXさんが、任命権者である糸島市消防長(消防長)から、部下に対する言動等を理由とする懲戒免職処分(本件処分)を受けたため、Yを相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさんは、平成5年4月に消防職員として採用され、平成14年4月に消防士長に、平成22年4月に消防司令補に昇任し、同月から消防隊の小隊長を務め、平成29年3月当時、糸島市消防本部(消防本部)a課b係長を務めていました。

なお、Xさんは、本件処分以外の懲戒処分歴はありませんでした。

Xさんによる各行為

Xさんは、平成15年頃から平成28年11月までの間、部下に対して、指示や指導その他の発言などを行いました(本判決別紙(Xさんの行為一覧)の行為参照)。

「このストレッサーが。」

「ぶっ殺すぞ、お前。」

「お前は俺の近くにおるな、死ね。」

「お前はできん。」「お前は俺にストレスを与える。」「死ね。」

Xさんの行為のうち、本判決別紙記載5、6及び9の各行為は、Xさんがいずれも採用後1年にも満たない部下に対し、訓練やトレーニングに係る指示や指導として行ったものであり(各指導)、本判決別紙記載1から4まで、7、8、10か ら16まで及び19の各行為は、Xさんが部下に対してした発言でした。

採用されたばかりのHさんの身体を鉄棒に掛けたロープで縛った状態で懸垂をさせ、Hさんが力尽きて鉄棒から手を放すと、ロープを保持して数分間宙づりにし、更に懸垂をするよう指示されました。

Iさんと採用されたばかりのJさんに3、4回、防御訓練を繰り返し行わせ、その際、同僚を要救助者とする搬送等の訓練をさせ、Jさんは熱中症の症状を呈する状態になりました。Jさんは、一時意識を失って失禁したため、病院に運ばれました。

本件各行為は、Xさんが、部下に対する嫌悪、苛立ち及び悪感情を主な動機として、感情の赴くままにした部分が大きく、その対象となった部下は、少なくとも10人に上っていました。

アンケート結果

消防本部においては、平成28年6月頃、消防職員を対象とした職場環境改善に関するアンケートが実施されたところ、職場にパワー・ハラスメントがまん延している、数年間で若手の職員が3名退職したのは職場環境が原因である、外部調査等の対処をしてほしいなどの回答が出されました。

調査委員会の設置要望

そして、糸島市長は、同年7月頃、消防職員有志一同名義の文書の提出を受けました。

同文書では、消防本部でのいじめやしごき等を原因として数年間で6人の若手の職員が退職し、3人の職員がうつ病等のため休職していること、Xさんが訓練の名を借りてい じめやしごきをしており、暴言も度を越していること、加害者が複数おり、そのトップにいるのがc課課長補佐のAであること等の記載があり、定期的に行われているアンケートに指摘しても何も変化がないとして、実態調査のための調査委員会の設置を要望するものでした。

これを受けて、糸島市長は、同月以降、消防職員に対する事情聴取を実施するなどしました。

地方公務員法などの定め

地方公務員法29条1項は、職員が、同法、これに基づく地方公共団体の機関の定める規程等に違反した場合(1号)、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(2号)等においては、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる旨が定められていました。

また、糸島市ハラスメントの防止等に関する規程(平成22年糸島市訓令第12号)では、パワー・ハラスメントとは、他の職員に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動をいうものとした上で(2条2号)、職員は、職員相互の人権を尊重し、ハラスメントをしてはならない旨を規定していました(5条1項)。

Xさんに対する本件処分

そこで、消防長は、平成29年3月3日、Xさんに対し、本件各行為が上記規程5条1項に違反すること等を理由に、地方公務員法29条1項1号及び2号に基づき、Xさんを懲戒免職処分としました。

訴えの提起

これに対して、Xさんは、本件懲戒免職処分は、裁量権の逸脱・濫用が認められ、違法であると主張して、Yに対し、同処分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴えを提起しました。

※なお、本件処分の取消請求を認容する旨の第1審判決が言い渡された後、消防職員66人は、Xさん及び分限免職処分を受けたAが復職すると、職場の秩序が乱れ、消防事務に支障が生じる上、報復により更なる被害が生じる不安があるとして、Xさん及びAの職場復帰に反対する旨の書面を提出しています。

問題になったこと(争点)

この裁判では、Xさんに対する本件懲戒免職処分が、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法なものであるといえるかどうか?が問題(争点)となりました。

原審裁判所の判断

最高裁判所が本判決において引用しているところですが、原審の裁判所では、本件懲戒免職処分が、重きに失するとして、同処分が違法であると判断していました。

「原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件処分の取消請求及び損害賠償請求の一部を認容すべきものとした。Xさんがした各指導は、訓練やトレーニングとして通常行われる範囲を逸脱したものではあるけれども、逸脱の程度が特段大きいとまではいい難い。各発言についても、これにより精神的に苦痛を受けた者が相当数に上るものの、言い過ぎの面や、表現が適切でなく、口の悪さが現れたにすぎないところもある。被害を受けた職員に重大な負傷も生じていないことを踏まえると、Xさんがした非違行為による他の職員及び社会に対する影響が特に大きいとまではいえない上、Xさんが、本件処分以前に懲戒処分を受けたことがなく、訓練やトレーニングの際の指導等につき個別に注意等を受けたとの事情も見当たらないこと、Xさんが一定の反省の態度を示していること等をも考慮すると、懲戒の中で最も重い免職を選択した本件処分は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものである。

最高裁の判断

もっとも、最高裁判所は、次のように示して、原審の判断には誤りがあると指摘し、Xさんに対する懲戒免職処分は適法なものであったと判断しました。

裁量権の逸脱・濫用がある場合には懲戒処分は違法となる

まず、裁判所は、これまでの判例を参照しながら、公務員に対する懲戒処分は、裁量権の逸脱・濫用が認められる場合に違法となると示しました。

「公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁、最高裁平成23年(行ツ)第263号、同年(行ヒ)第294号同24年1月16日第一小法廷判決・裁判集民事239号253頁等参照)。」

Xさんの行為は指示や指導の範疇を超えたものであった

その上で、Xさんによって行われた本件各行為は、いずれも指示や指導の範疇を超えたものであり、甚だ職場環境を害し、消防組織の秩序や規律を著しく乱すものであるなどと指摘しています。

「本件各行為のうち各指導は、いずれも、Xさんが職場内における優位性を背景として、採用後間もない部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂をさせた上で力尽きた後もそのロープを保持して数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、熱中症の症状を呈するまで訓練を繰り返させたり、体力の限界のため倒れ込んだことに対するペナルティと称して更に過酷なトレーニングをさせるなどしたものであり、部下に傷害を負わせるものであるか否かにかかわりなく、訓練やトレーニングに係る指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱するものというほかない。また、各発言には、部下に恐怖感や屈辱感を与えたり、その人格を否定したりするもののみならず、その家族をも侮辱したりするものも含まれている。このように、本件各行為は、部下に対する言動として極めて不適切なものであり、長期間、多数回にわたり繰り返されたものであることにも照らせば、その非違の程度は極めて重いというべきである。

また、消防職員については、火災等の現場において住民の生命や身体の安全確保のための活動等を行うという職務の性質上、厳しい訓練が必要となる場合があるとしても、指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱する各指導が許容される余地はないのであって、各指導を含む本件各行為が、部下に対する悪感情等の赴くままに行われた部分が大きかったことからしても、Xさんが本件各行為に及んだ経緯に酌むべき事情があるとはいえない。

さらに、本件各行為は、小隊長等として消防職員を指導すべき立場にあるXさんが、少なくとも10人もの部下に対し、十数年もの長期間、多数回にわたり、上記のような不適切な指導や発言を執拗に繰り返したというものであり、甚だしく職場環境を害し、Yの消防組織の秩序や規律を著しく乱すものというべきである。消防組織においては、職員間で緊密な意思疎通を図ることが職務の遂行上重要であることにも鑑みれば、本件各行為が及ぼす上記のような悪影響は看過することができないものである。消防本部においてXさんらによるいじめやしごき等により若手の職員の退職が相次いでいるなどの記載がある文書の提出を受けた糸島市長の指示により調査が行われ、多数の職員がXさんの職場復帰に反対する旨の書面を提出したことは、以上の現れということができる。」

本件懲戒免職処分について裁量権の逸脱・濫用は認められない

このような検討を踏まえ、裁判所は、Xさんに対する懲戒免職処分について、裁量権の逸脱・濫用は認められないと判断しました。

「以上説示したところに照らせば、Xさんには本件処分以外に懲戒処分歴がないこと等の事情があり、免職処分が公務員の地位の喪失という重大な結果を生じさせるものであることを踏まえても、Xさんに対する処分として免職を選択した消防長の判断が、社会観念上著しく妥当を欠くものであるとはいえず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。」

結論

よって、裁判所は、原審の判断を覆し、本件懲戒免職処分が適法であるとしました。

「したがって、本件処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した判例では、職場において行われたパワーハラスメントをめぐり、公務員に対して行われた懲戒免職処分の違法性が問われていました。

第一審、第二審ともに処分が違法であると判断していた中で、最高裁が改めて行為の内容を踏まえて処分が適法であるとの判断を示した点で注目されます。

使用者としては、職場におけるパワーハラスメントをはじめとするあらゆるハラスメントについて絶対に許さない環境をつくっていかなければなりません。

職場のハラスメント防止対策に向けて、お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)