退職勧奨とは?不当な退職勧奨は損害賠償のリスクも【医療法人A病院従業員ら事件】

- 横浜市内で病院を経営しています。当院のある課の事務課長が、部下に対するパワハラや取引先との不明朗な関係を続けているとの情報があり、現に部下が退職に至るケースも複数回に及ぶようになりました。あらためて我々の方で調査したところ、事務課長がパワハラや不正行為を繰り返している事実が十分に認められる結果となりました。そこで、この事務課長に対して懲戒処分を検討したいのですが、他の職員への影響も大きく、できれば退職してほしいと考えています。事務課長に対して退職勧奨を行う上で気をつけるべきことはありますか。

- 退職勧奨自体は正当な行為であり、原則として使用者が自由に行うことができます。

ただし、退職勧奨はあくまでも任意に退職を促す行為ですので、労働者の自由な意思決定を妨げてはいけません。①多人数に至らない複数人で対応すること、②解雇事由がなければ「解雇」という言葉を使わないこと、③労働者から拒絶されたらそれ以上の説得は断念することなどの点に気をつけて行いましょう。

退職勧奨は後に紛争に発展しやすいのも事実ですので、慎重に慎重を重ねて行う必要があります。詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

退職勧奨は慎重に

退職勧奨とは

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、任意に「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと退職を勧めることをいいます。

退職勧奨それ自体は、正当な行為であり、使用者が原則として自由に行うことができます。

退職勧奨と解雇予告は全く違います

これに対して、よく混同されやすいものとして解雇予告があります。

解雇予告は、労働者の意思とは無関係に、使用者が労働者に対して、一方的に雇用契約の解除を通告するものです。

労働者の自由な意思決定を妨げてはなりません

労働者が、自由な意思によって退職勧奨に応じる場合には、特に問題はありません。

これに対して、労働者の自由な意思決定を妨げるような退職勧奨は、任意の退職意思を形成させるための手段として、社会通念上相当な範囲を逸脱するものであり、許されません。

例えば、労働者が退職勧奨の面談の際に、「退職勧奨には応じません」と意思を明確に示しているのに、その後も退職勧奨のための説明や説得を続けるなどした場合には、労働者の自由な意思決定を妨げる違法なものと評価される恐れが非常に高くなります。

違法な退職勧奨にならないためには

労働者の自由な意思を尊重する

違法な退職勧奨にならないためのポイントは、退職勧奨に応じて退職するか否かを決めるのは労働者本人であり、労働者の自由な意思決定に委ねられていることを念頭において対応することです。

複数人で対応する

ただ、退職勧奨を行おうとする場合、すでに労働者との間の関係が険悪になっている場合もあります。このような中で冷静さを保って退職勧奨をすることは難しいでしょう。

そのため、退職勧奨の面談は、複数人(2名程度)で実施することが望ましいといえます。

ただし、人数が多ければ多いほど良いというわけではありません。

1人の労働者を何人もの面談者が囲んで退職勧奨をすると、労働者に対して威圧感や恐怖感を与え、自由な意思決定を阻害してしまう危険があるからです。

解雇事由がないときは解雇という言葉を言わない

また、退職勧奨の際に、当該労働者について普通解雇または懲戒解雇事由がない場合には、普通解雇や懲戒解雇の可能性があることを説明してはなりません。

労働者が拒絶した時にはすぐに面談をやめる

もし退職勧奨に関する十分な説明を行ったにも関わらず、労働者がこれ以上の説明や説得を受けても退職勧奨に応じる意思はないと明確に示した場合には、面談を直ちにやめ、退職勧奨を行わないようにする必要があります。

たとえ、このような状態の労働者に対して、さらに説明や説得を続けた結果、労働者が退職の意思を示したとしても、任意の意思表示であるとは言い難く、違法なものと評価されることになります。

不当な退職勧奨は損害賠償義務を負うリスクもあります

社会的相当性の範囲を逸脱するような不当な退職勧奨は、不法行為にあたり、使用者が労働者に対して損害賠償義務を負うことにもなりかねません。

したがって、退職勧奨を行う場合には、違法なものと評価されることがないよう、事前準備を綿密に行い、慎重に行うように心がけましょう。

裁判例のご紹介(医療法人A病院従業員ら事件・札幌高裁令和4年10月21日判決)

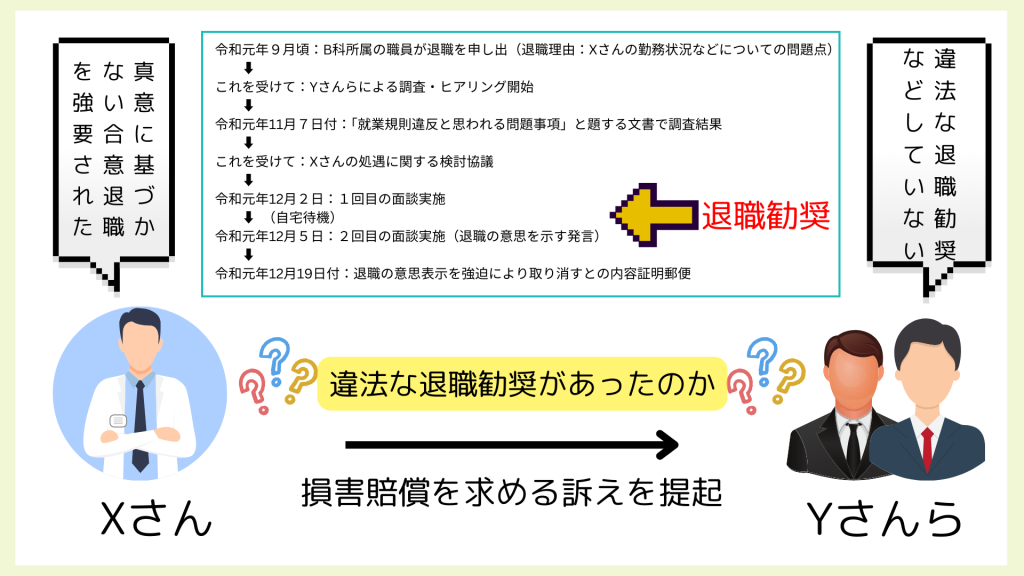

さて、ここからは、退職勧奨を受けて退職した元従業員が、違法な退職勧奨を受けたとして、上司らを訴えた事案をご紹介します。

どんな事案?

本件は、A病院で勤務していたXさんが、A病院から、誤った事実認識に基づく虚偽の非違行為を理由とする不当な退職勧奨を受け、真意に基づかない合意退職を強要されたなどと主張して、退職勧奨を告知したY事務部長や所属部署の上司であるY主任課長に対して、損害賠償を求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさんは、平成19年4月、医療法人A病院に雇用され、臨床検査技師として、A病院で勤務していました。

そして、平成30年9月21日付で、Xさんは、A病院B科の科長代理(管理職)に登用されました。

業務遂行上の問題点に関する調査の実施

令和元年9月頃、B科所属の職員が退職を申し出るにあたり、退職理由として、Xさんの勤務状況などについて、同僚に対する高圧的な態度や、Y主任科長を介さず取引業社と長時間にわたり話し込んでいるなどの問題点がある旨を告げました。

そこで、Xさんを含むB科の業務遂行上の問題点の調査が行われることになりました。

ヒアリングの開始

Y事務部長は、理事長らの指示を受けて、B科の職員ら(退職者を含む)や取引業者に対するヒアリングを開始しました。

なお、Xさんの上司であるY主任科長は、取引業者に対するヒアリングの一部を分担して行いました。

調査の結果と記録

Y事務部長は、令和元年11月7日付で、Xさんについて以下の各行為が認められる旨の調査結果を取りまとめました。

| ①無断無償発注行為 | 医師の許可なく外注業者にX自身及び実習生2名の検体検査を無償で依頼した |

| ②情報漏洩等行為 | 検査機器の更新の際に、相見積もりを依頼したうち特定の取引業者に他社の見積価格の情報を提供するなど便宜を図った |

| ③パワハラ行為 | B科所属の職員らや取引業者の担当者らに対し、怒声、威圧、無視等の高圧的言動を日常的に繰り返す |

| ④他院誹謗中傷行為 | 平成27年以降、同一市内の別の病院において同病院の緊急外来を受診したXの義母への対応について、担当した研修医を名指しして批判したうえ、誹謗中傷を含む苦情の電話を掛け、本件病院に相談が寄せられる事態となった |

| ⑤無断出張行為 | 平成27年及び平成31年1月、有給休暇中、上司の許可を得ることなく、または上司が出張を認めなかったにもかかわらず、取引業者の費用負担による見学等の癒着を疑われかねない出張をした |

そして、Y事務部長は、これらを「就業規則違反と思われる問題事項」と題する文書に記しました。

Xさんの処遇の検討

Y事務部長は、令和元年11月13日付で「B科員の就業規則違反についての協議」と題する文書を作成し、これに基づき理事長らに、Xさんに対する懲戒処分について意見具申をしました。

しかし、理事長らとの内部協議及び外部弁護士への相談等の結果、少なくともこの時点でXさんを直ちに懲戒解雇とすることは困難であるとされました。

これらの経過を踏まえ、A病院としては、Xさんの弁明を調査するとともに、退職勧奨をし、Xさんが合意をすれば合意退職を認めることとする旨の方針が決定されました。

1回目の面談の実施

Y事務部長は、令和元年12月2日、管理課長の同席の下でXさんと面談を行い(1回目の面談)、非違行為として上記の①、②、④、⑤の各行為を挙げて、Xさんの弁明を聴取しました。

その後、A病院としては「厳しい処分」を検討しているが、合意退職をするのであれば「処分」をしない方針である旨を告げ、同月5日に再度面談の機会を設けることとしました。

また、この際、Xさんに対して、再度の面談まで自宅待機とすることを申し渡しました。

2回目の面談の実施

面談の実施

令和元年12月5日、Y事務部長は、再度、管理課長の同席の下でXさんと面談を行いました(2回目の面談)。

Xさんの弁明

まず、Xさんが事前に準備してきた書面を読み上げ、1回目の面談において非違行為として指摘された行為について、改めて弁明やY事務部長らに対する不満を述べました。

退職に合意する発言

Y事務部長が、1回目の面談で示した合意退職の提案について、Xさんの回答を確認したところ、Xさんは、「じゃあ私は家族のために、もう処分が、私が自主的に退職するっていう部分で処分を免れるんであれば、そこは私は退職します」「退職さしていただきます」「どうすればよろしいですか」などと複数回にわたって、少なくとも外形上は退職に合意する旨の発言をしました。

退職に関する質問

また、Xさんは、退職日までの有給休暇の消化や、退職後の企業年金の扱いなど、退職を前提とする事項に関する質問をするなどしました。

退職届

ただ、退職届については、Xさんが印鑑を持参していなかったことから、その場では作成されず、後日、Xさんが押印した退職届を郵送することになりました。

退職意思を取り消す通知

しかし、Xさんは、令和元年12月19日付で、医療法人A病院に対して、退職の意思表示を、強迫を理由として取り消す旨の内容証明郵便を送付しました。

訴えの提起

そして、Xさんは、A病院から、誤った事実認識に基づく虚偽の非違行為を理由とする不当な退職勧奨を受け、真意に基づかない合意退職を強要されたと主張して、

・人事の統括者としてXさんに対する退職勧奨を実質的に決定して告知したY事務部長

・所属部署の上司としてXさんに関する虚偽の非違行為の情報をY事務部長などに対して提供して不当な退職勧奨をさせたY主任課長

を被告として、損害賠償の支払いを求める訴えを提起しました。

※関連した訴えの提起

なお、Xさんは、医療法人A病院に対しては、Xさんの退職の意思表示は強迫によってされたものであると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの仮の確認と賃金の仮払いを求める訴えを提起していました。

しかし、裁判所は、Xさんと医療法人A病院は、令和2年1月20日付で、Xさんが同法人を退職する旨の有効な合意をし、Xさんの労働契約の合意解約の申込みの意思表示が強迫によってされたものとは認められないから、取り消すことはできないとして、Xさんの請求を棄却しました。

争われたこと

Xさんは退職勧奨の違法性を主張

Xさんは、Yさんらから違法な退職勧奨を受け、合意退職を強要された、と主張して、Y事務部長やY主任科長に対して損害賠償請求をしていました。

何が問題になったか

そこで、本件では、

- ・Y事務部長による退職勧奨が違法なものであったかどうか?

- ・Y主任科長による情報提供等の行為が違法なものであったかどうか?

が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は(第一審、第二審いずれも)、Y事務部長による退職勧奨は違法なものではなく、退職勧奨の準備行為ないし前提行為として位置付けられるY主任科長による情報提供も違法なものではない、としてXさんの損害賠償請求は認められない(棄却)と判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

労働者の意思決定の自由を侵害するような退職勧奨は違法になる

まず、裁判所は、退職勧奨は当然に不法行為を構成するものではないものの、例えば、解雇事由がないのにもかかわらず虚偽の事実を告げて退職を迫り、執拗又は強圧的な態様で退職を求めるなど、社会通念上自由な退職意思の形成を妨げる態様・程度の言動をした場合には、不法行為を構成することがあるとしています。

「一般に、労働契約を使用者と労働者との合意によって解約すること(合意退職)自体は、何らの法規制等もなく許容されている以上、使用者が労働者に対し、退職を勧奨すること自体は、当然に不法行為を構成するものではないが、例えば、解雇事由が存在市内にもかかわらずそれが存在する旨の虚偽の事実を告げて退職を迫り、執拗又は強圧的な態様で退職を求めるなど、社会通念上自由な退職意思の形成を妨げる態様・程度の言動をした場合は、労働者の意思決定の自由を侵害するものとして不法行為を構成する場合があるというべきである。」

Y事務部長による退職勧奨はXさんの自由な意思形成を妨げるものではない

そして、裁判所は、Y事務部長による退職勧奨は、虚偽を告げてXさんを誤信させたものではなく、Xさんの自由な退職意思の形成を妨げる態様でなされたものでもなかったことからすれば、Xさんの自由な意思決定の自由を侵害するものではない、と判断しています。

「Y事務部長による退職干渉は、虚偽を告げてXさんを誤信させたものとも、Xさんの自由な退職意思の形成を妨げる態様でされたものともいえず、Xさんの意思決定の自由を侵害するものとはいえない。」

※Y事務部長に過失があったともいえない

なお、裁判所は、Xさんの非違行為は就業規則に違反するものであり、他の事由と相まって譴責基準に該当するものと判断される余地があったことからすれば、Y事務部長が、医療法人A病院が懲戒処分を検討していることを告げて退職勧奨をしたことに「過失」があったとはいえない、と判断しています。

「Y事務部長がXさんの非違行為として挙げた各行為についてみるに、無断無償発注行為については、Y事務部長が当該行為によって本件法人に生じる損害に誤解があったことは認められるものの、Xさんが病院職員の地位を利用して取引業者から便宜を受けたことに変わりはなく、就業規則(…)の定めに違反するものとして、同規則(…)所定の懲戒解雇基準に該当するとみることも可能であり、少なくとも譴責基準に該当することは否定することができない。情報漏洩等行為及びパワハラ行為については、Y事務部長は1回目の面談前にはこれらを認定する根拠となる臨床検査科所属の職員ないし所属していた退職者ら及び取引業者に対するヒアリング調査結果を得ており、うち一部については、裏付けとなる客観的資料も得ていた(…)。他院誹謗中傷行為については就業規則(…)の定めに、無断出張行為については同(…)の定めにそれぞれ違反するものとして、他の事由と相まって少なくとも譴責基準に該当すると判断される余地は十分あったといえる。以上のとおり、Y事務部長は、本件法人がXさんに対して懲戒処分を行うことが十分にありうる状況のもとで懲戒処分を検討している旨告げて退職を勧奨しており(…)Y事務部長に過失があったとはおよそいえない。」

※Y事務部長が根拠のない懲戒処分の可能性を指摘したこともない

加えて、裁判所は、上記のとおり、少なくともXさんについては譴責処分の可能性もあったことからすれば、Y事務部長が面談の中で「厳しい処分」という表現をしたことも虚偽とはいえず、根拠のない懲戒処分の可能性を指摘したことなどもない、と判断しています。

「Y事務部長がXさんを本件病院から排除する意思をもって退職を勧奨したとの事実を認めるに足りる証拠はなく、また上記説示のとおり、本件病院がXさんに対して少なくとも譴責処分を行うことが十分にあり得たことに照らせば、「厳しい処分」との表現が虚偽であるとはいえず、また、根拠のない懲戒処分の可能性を指摘したなどともいえない。」

Y主任科長による情報提供等に違法性は認められない

また、裁判所は、Y主任科長が、Xさんの非違行為に関する情報提供等を行なったことに関して、Y事務部長による退職勧奨に違法性が認められない以上、退職勧奨の準備ないし前提行為となるY主任科長の行為に違法性があるともいえない、と判断しています。

「しかしながら、Y事務部長による退職勧奨行為自体が不法行為を構成しない以上、これに加担したことをもってY主任科長に不法行為が成立するとはいえない。また、Y主任科長がXさんにとって不利益な情報をY事務部長に提供した行為がXさんに対する関係で不法行為を構成するか否かについてみると、Y主任科長がXさんの非違行為を調査しているY事務部長に対して他院誹謗中傷行為に係る手紙を提供したことは、Y主任科長が本件法人の被用者としてその業務に協力すべき立場にあることからして、何ら違法・不当なものとはいえない。Y主任科長が虚偽の事実をY事務部長に対して具申したとの主張についてもこれを認めるに足りる証拠はない。」

退職勧奨は慎重に行いましょう

近年、退職勧奨を受けて退職した元従業員が、「会社から違法な退職勧奨を受けた!」などとして、退職の意思表示の取り消しを主張したり、違法な退職強要による慰謝料を主張したりするケースが増えています。

今回ご紹介した裁判例も、まさに退職勧奨を受けたXさんが、合意退職の強要を主張して、退職勧奨を行なった上司らに対して、損害賠償を求めた事案でした。また、Xさんは、使用者側に対しても、雇用契約上の地位にあることの仮の確認を求める裁判を起こしていました。

冒頭でも説明したとおり、退職勧奨は、使用者が自由に行うことができるものです。

しかし、退職勧奨が、たとえば、解雇事由がないのに解雇される可能性があるかのような虚偽の事実を伝えて退職を迫ったり、強圧的な態度で退職を求めたりするような態様で行われた場合には、労働者の自由な意思形成を阻害したものとして、違法な退職勧奨と評価されることにつながります。

退職勧奨に応じるか否かは、労働者の自由です。退職勧奨を行う場合には、くれぐれも労働者の意思決定の自由を侵害しないよう注意しながら、実際にある事情をもとに、会社側の認識を真摯に伝えるように心がけましょう。

弁護士にもご相談ください

問題社員に辞めてほしいと思うと、やたらと当該従業員の言動ばかりが気になり、何か就業規則に抵触する行為がないかどうか?懲戒処分はできないか?といったアプローチを探しがちです。

しかし、居心地の悪さを感じているのは、従業員側も同じかもしれません。

まずは会社と従業員との間の誠実な話し合いによって雇用契約を終了することができるのであれば、お互いにとって円満な解決を図ることができます。

問題社員対応にお悩みがある場合や退職勧奨の進め方についてご不安がある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)