テレビ番組制作業務と事業場外みなし労働時間制度【テレビ東京制作事件】

- 労働問題

- tags: 事業場外みなし労働時間 労働判例解説

Recently updated on 2025-07-11

- 当社はテレビ番組の製作を行っています。従業員のうち、企画、取材や撮影等を行う者はほとんど現場に出ていることがあり、なかなか労務管理が困難な場合があります。労働基準法では「事業場外みなし労働時間制度」というものがあると聞きました。当社はこの制度を使うことはできますでしょうか。

- 事業場外みなし労働時間制度が適用できる場合とは、「事業場外の労働である上、その労働態様のため、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合をいうもの」と解されています。単に事業場外の労働というだけでは足りず、使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合に当たると言えなければなりません。携帯電話やスマートフォンの普及、オンラインでの勤怠管理システムの導入などによって、「具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合」にあたるケースはかなり限定的に考えられることになります。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

みなし労働時間制とは?

あらかじめ定めておいた時間を労働したものとみなされます

みなし労働時間制とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間を労働したものとみなす制度です。

労働基準法第32条1項においては、労働者の法定労働時間を1日8時間、週40時間までと定めていますが、事業の性質や職種などによっては、使用者側にとって労働者の実労働時間を把握し、これを算定することが困難な場合もあります。

そこで、このようなみなし労働時間制が認められているのです。

みなし労働時間制には3つの種類があります

労働基準法では、みなし労働時間制として次の3つを定めています。

- 事業場外みなし労働制

- 専門業務型裁量労働制

- 企画業務型裁量労働制

よく聞く事業場外労働とは

このうち事業場外みなし労働制とは、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」制度です(労働基準法第38条の2第1項)。

たとえば、外勤の営業職員や取材記者など常態的に事業場外で労働する場合や出張などによって臨時的に事業場外で労働する場合が想定されます。

では、「労働時間を算定し難いとき」とは、具体的にどのように判断すればよいのでしょうか。

裁判例のご紹介(テレビ東京制作事件・東京地裁令和5年6月29日判決)

さて、今回は、そんな事業場外みなし労働制度の適用をめぐり、「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

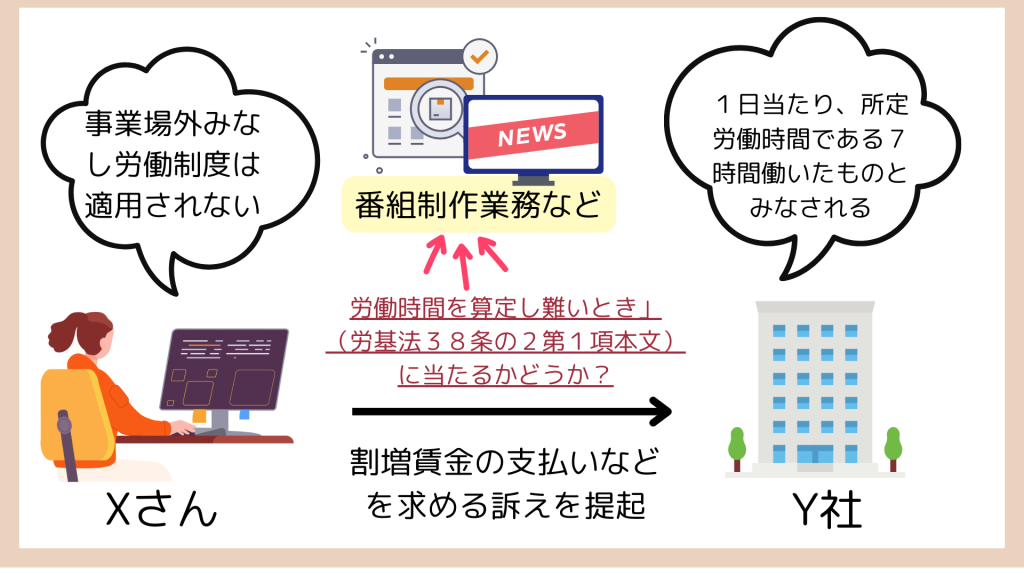

本件は、Y社に雇用されているXさんが、Y社に対して、割増賃金等の支払いを求める訴えを提起したところ、Xさんが従事した業務について、事業場みなし労働制が適用されるかどうか?が争われた事案です。

何が起きた?

XさんとY社の労働契約の締結

Y社は、Y社のグループ会社であるテレビ東京などで放送されるテレビ番組の企画制作の受託等を事業とする会社(通称「PROTX」)でした。

Xさんは、Y社との間で、平成18年4月1日、契約社員として労働契約を締結し、平成19年4月1日、正社員(資格は主事)として労働契約を締結しました。

なお、Xさんは、平成25年7月に主事から副参事となっており(現在も同じ資格)、本件請求期間当時、労基法41条の管理監督者に該当する者ではありませんでした。

Xさんの業務

Xさんは、平成29年10月1日付けで、制作センターから業務センター総務部兼番組管理部(総務部)に配置換え(本件異動1)されるまで、テレビ番組の演出及びプロデュースなどの番組制作業務(制作業務)を主たる業務とする制作センターに配置されていました。

Xさんは、本件異動1以降、平成30年3月半ばまで、制作業務も担当していました。

その後、Xさんは、令和元年12月16日付けで、制作センター付庶務担当へ配置換えされました(本件異動2)。

Xさんの賃金額及び支払日など

本件契約の賃金には、基本給、管理者手当、管理者休日出勤手当及び深夜勤務割増相当額などの種別がありました。

そして、本件契約の賃金は、原則として、毎月末締め当月25日払とされ、その他精算を必要とするものは、毎月末日締め翌月の賃金支払日に支払うこととされていました。

そして、本件契約の暦年ごとの所定労働日数は、平成28年は244日、平成29年は247日、平成30年は245日であり、労働基準法施行規則19条1項4号の所定労働時間数を計算する際の1日の労働時間は7時間でした。

これによると、本件契約の暦年ごとの1箇月の平均所定労働時間数は、以下のとおりとなっていました。

| 平成28年 | 244日×7時間÷12月=142.33時間 |

| 平成29年 | 247日×7時間÷12月=144.08時間 |

| 平成30年 | 245日×7時間÷12月=142.91時間 |

訴えの提起

Xさんは、平成28年12月から平成30年11月までの期間について、未払い残業代があると主張して、Y社に対して、割増賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Y社の反論

Xさんの訴えに対して、Y社は、Xさんが従事した制作業務については、これに従事するXさんの勤務の状況を具体的に把握することが困難であったものであり、「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項本文)に当たることから、1日当たり、所定労働時間である7時間働いたものとみなされる、と反論していました。

争点

そこで、本件では、Xさんの業務について、事業場外みなし労働制度が適用されるかどうか?(具体的には、労働基準法第38条の2第1項に規定いう「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうか?)が問題になりました。

※なお、本件では他の争点も問題になりましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、Xさんの制作業務は、おおむね事業場外の労働であったといえるものの、Xさんの上司がXさんの労働時間を把握するため具体的な指揮監督を及ぼすことが可能なものであったといえることから、「その労働態様が、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合であったとは認められ」ないため、「労働時間を算定し難い場合」とはいえない(=すなわち、事業場外みなし労働制度は適用されない)と判断しました。

本判決のポイント

では、裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか。

以下、本判決のポイントを確認していきましょう。

「労働時間を算定し難い場合」とは

まず、裁判所は、「労基法38条の2は、事業場外の労働で、その労働態様のため、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合について、使用者の労働時間の把握が困難で実労働時間の算定に支障が生ずることから、実際の労働時間にできるだけ近づけた便宜的な算定方法を定め、その限りにおいて、労基法上使用者に課されている労働時間の把握・算定義務を免除する制度である。」ことを指摘し、同条の規定する「労働時間を算定し難いとき」とは、「事業場外の労働である上、その労働態様のため、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合をいうものと解される。」との定義を示しました。

管理者の目視できる場所での作業は少なかった

その上で、裁判所は、

・「番組制作は、企画、取材、撮影及び編集の過程があるところ、企画の段階及び取材の初期の段階では、どのような取材対象者をどの程度取材することになるか、どのような調査を行う必要があるかをあらかじめ決め難い場合があると認められる」こと

・「Xさんは、制作業務を一人で担当しており、企画、取材及び撮影は、Y社の事業場外での労働が中心であり、編集についても事業場外の編集所で行う場合が多く、全体として、おおむね直行・直帰により行われていたものであり、上司などの管理者の目視できる場所で作業が行われることは少なかった」こと

を指摘し、Xさんの制作業務がおおむね事業場外の労働であったことを認めました。

労働時間を把握するため具体的な指揮監督を及ぼすことは可能だった

他方で、裁判所は、

・「一旦企画書が採用された後は、企画書によって、取材及び撮影の対象、内容及び方法が一定範囲に定まるものであると認められるから、企画書が採用された後は、上司において、企画書などに基づき、Xさんから報告された日々の作業内容に基づいて進捗を確認し、指揮命令を行うことができるといえる」こと

・勤怠管理システムを通じて、「上司において、始業・終業時刻を確認したり、入力状況を確認したりすることができた」こと

・「Xさんの報告した作業内容の真実性を確認することもできた」こと

・「Xさんの編集作業時間を確認することが可能であった」こと

・「Xさんは、Y社から社用の携帯電話を所持するよう指示されており、Y社からいつでも呼出し確認ができる状態となっていた」こと

を指摘し、これらの事情に照らせば、「Xさんの制作業務は、おおむね事業場外の労働であったといえるが、Xさんの上司において、(…)Xさんの労働時間を把握するため具体的な指揮監督を及ぼすことが可能なものであったといえる。」と判断しました。

Xさんの業務について「労働時間を算定し難い場合」には当たらない

よって、裁判所は、結論として、Xさんの制作業務は、「その労働態様が、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合であったとは認められず、労基法38条の2「労働時間を算定し難い場合」とはいえない。」と結論付けています。

労働時間を算定し難いときにあたるかどうかは様々な事情が考慮される

今回ご紹介した裁判例では、事業場外みなし労働時間制度の適用の有無をめぐり、Xさんの制作業務について労働基準法第38条の2第1項(本件規定)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かが問題となりました。

本判決は、「労働時間を算定し難いとき」という意義について、「事業場外の労働である上、その労働態様のため、使用者が労働時間を十分把握できるほど使用者の具体的な指揮監督を及ぼし得ない場合をいうものと解される。」と定義付けています。

そして、Xさんの制作業務の内容や遂行方法、状況、勤怠管理の状況や態様などを検討した上、本件において、Xさんの上司がXさんの労働時間を把握するため具体的な指揮監督を及ぼすことが可能なものであったと判断しています。

これまでの裁判を通じて、「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断にあたっては、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等」を考慮するという判断枠組みがある程度確立しています。

このように事業場外みなし労働時間制度の適用にあたっては、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があり、安易にその適用を決めつけないように注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

事業場外みなし労働時間制度については、昨年(令和6年)4月に実務上も重要な最高裁判例が出されたばかりです(協同組合グローブ事件・最高裁令和6.4.16判決)。

協同組合グローブ事件について、詳しくはこちらをご覧ください。

本判決におけるXさんの業務についても同様でしたが、仮に事業場外の労働であったとしても、それによって直ちに事業場外みなし労働時間制度が有効になるわけではないため、慎重な判断が必要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

事業場外みなし時間制度の適用の有無についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)