機密情報へのアクセスを理由に解雇?【Velocity Global Japan事件】

Recently updated on 2025-10-06

- 当社は、神奈川県内でコンサルティング会社を経営しています。当社の従業員が、常駐先の企業の機密情報にアクセスしたのではないかという疑いが生じ、調査したところその事実が認められたため懲戒解雇することとしました。この解雇は有効でしょうか。

- 懲戒解雇には、就業規則上の根拠が必要です。就業規則に従って解雇した場合であっても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」とされるおそれがあります(労働契約法16条)。

懲戒解雇が有効となるには、そもそも、懲戒解雇事由が客観的合理的に認められるか、懲戒解雇をすることが社会通念上相当といえるかがポイントとなってきます。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

特にコロナ禍以降、働き方のバリエーションも増えてきました。

中でも在宅勤務(リモートワーク)は多くの会社で定着してきたのではないでしょうか。

最近では、従業員同士のコミュニケーション活性化の観点から、むしろ出社を奨励する会社も増加しているようではありますが、個々人の働きやすさを前提に勤務形態は定めていきたいものです。

他方で、在宅勤務との関係では、従業員が会社貸与のPCなどを自宅に持ち帰って仕事をするといった勤務の性質から、会社の外から会社にとって重要な情報を閲覧することが可能な状態におかれます。

このような観点からは、会社のリスク管理、機密情報の漏洩防止対策などをますます重視していかなければなりません。

裁判例のご紹介(Velocity Global Japan事件・東京地裁令和6年9月25日)

さて、今回は、機密情報へのアクセスなどを理由として従業員を解雇したところ、この解雇が無効であるとして会社が訴えられた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

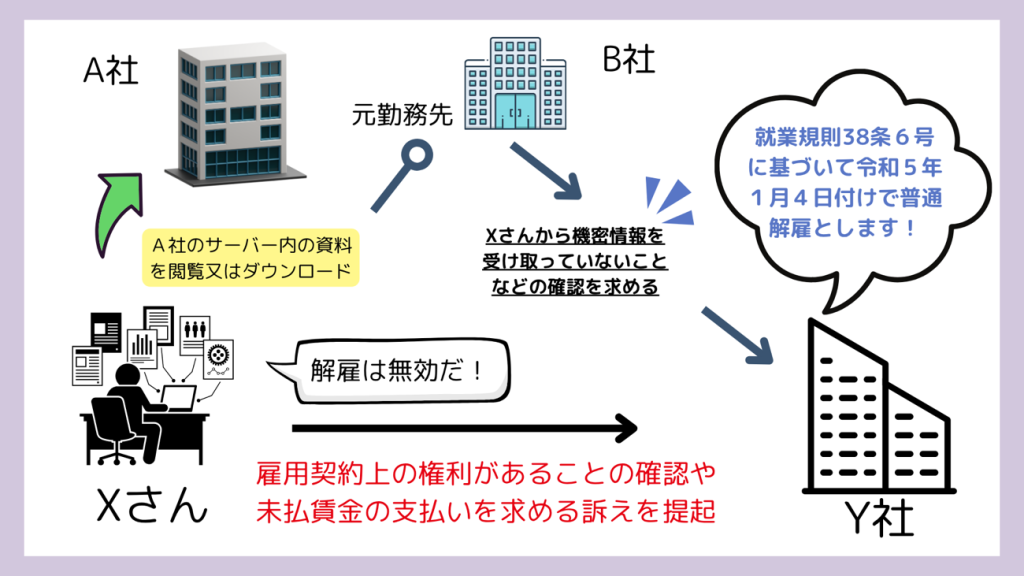

この事案は、Xさんが、Y社から受けた解雇は無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の権利があることの確認や未払賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、給与支払、従業員の税務、人事に関するアウトソーシング及びコンサルティング、イミグレーション、リクルーティング等の国際展開におけるサービスの提供を目的とする会社でした。

なお、Y社は、後述するXさんとの雇用契約締結の当時、労働者派遣事業を行うことの許可を受けていませんでした。

XさんとY社の雇用契約締結

XさんとY社は、令和4年4月5日、職務ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ・イン・ジャパン、基本給月額を83万3334円とする雇用契約(期間の定めなし)を締結しました。

そして、Xさんは、本件雇用契約に基づき、国外に所在する法人であるA社の指揮命令のもとで勤務していました。

Y社に雇用されて、A社の指揮命令のもとで勤務していました。

Xさんによる情報のDL

Xさんは、令和4年5月9日から同年10月21日までの間、多数回にわたり、A社のサーバー内の資料を閲覧又はダウンロードしました。

しかし、Xさんが閲覧・ダウンロードした資料の中には、治験部門に関するものだけでなく、その他の部門に関するものもありました。

A社の資料をダウンロードはしました

B社による通知書の送付

Xさんの元勤務先であるB社は、令和4年8月24日頃、A社に対し、Xさんが勤務の最終週にBのシステム上で業務上必要がない大量の機密・機微情報にアクセスしたとして、A社がXさんから機密情報を受け取っていないことなどの確認を求める旨の通知書を送付しました。

A社さん、うちの元従業員であるXさんからうちの機密情報を受け取ってませんか?

出勤停止命令

Y社は、令和4年11月2日、Xさんに対し、XさんがB社から入手した機密情報の使用の有無等を調査するとして、30日間の出勤停止(有給休暇)を命じました。

Xさん、調査するために出勤停止にします!

Xさんの解雇

その後、Y社は、令和4年12月5日、Xさんに対して、就業規則38条6号に基づいて令和5年1月4日付けでXさんを普通解雇する旨の意思表示をしました。

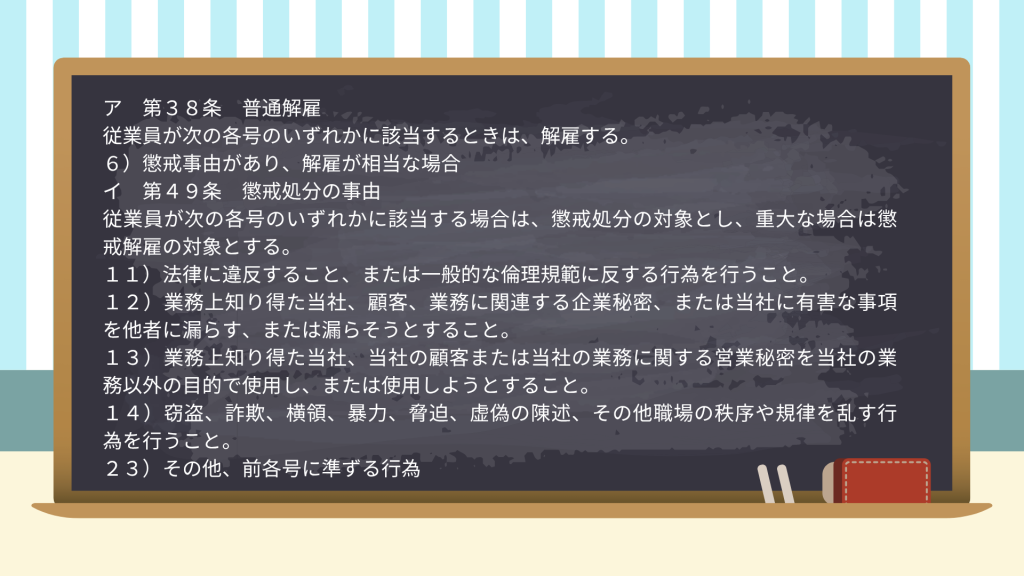

なお、Y社の就業規則には、以下のような定めが置かれていました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社による解雇は無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の権利があることの確認や未払賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

Xさんの主張

Xさんは、そもそもXさんには解雇事由がなく、Y社により行われた本件解雇は無効である、と主張していました。

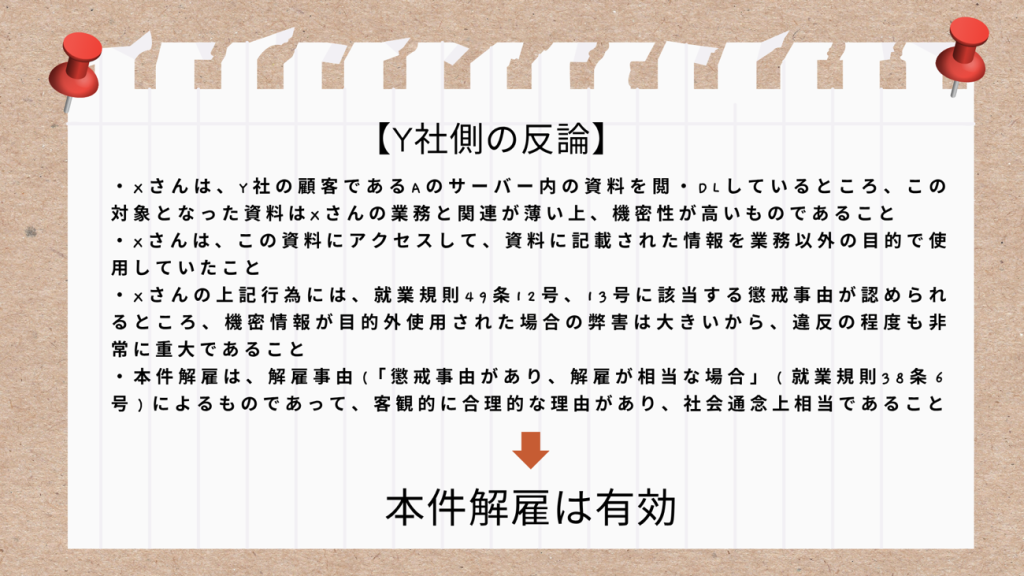

Y社の反論

これに対して、Y社側は、解雇事由(「懲戒事由があり、解雇が相当な場合」(就業規則38条6号)によるものであって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるから、有効であると反論していました。

争点

そこで、裁判では、Xさんの行為が解雇事由にあたり、解雇が有効であるといえるのかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、本件においてY社が主張するような解雇事由はなく、Xさんに対する解雇は無効であると判断しました。

判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

Xさんが情報を業務以外の目的で使用としたとはいえない

Y社は、本件解雇の事由として、XさんがY社の顧客であるA社のサーバー内の資料にアクセスし、当該資料に記載された情報を業務以外の目的で使用とした」と主張していました。

しかし、裁判所は、

「Xさんがアクセスした資料に記録された情報を業務以外の目的で使用しようとしたと認めるに足りる証拠はない。」

として、これを否定しました。

Xさんがアクセスした資料が業務との関連が薄いともいえない

また、Y社は、「Xさんがその業務との関係でアクセスを許されているのは原則として日本市場における治験業務関連の資料のみであり、それ以外の資料については業務との関連が薄い」と主張していました。

しかし、裁判所は、

「Xさんは、A社の日本における既存顧客及び新規顧客に対する営業活動を担っていたのであって(…)、将来の顧客の要望に備えてA社の業務に関する幅広い知識を得ることは業務の一環といえる。実際に、顧客の要望に応じて説明や資料提供をする対象事項は治験部門に限られていなかったと認められる(…)。そうすると、Xさんがアクセスした資料については、治験部門以外のものを含めて、Xさんの業務との関連が薄いとは認められない。」

としました。

Xさんが機密情報を目的外で使用する意図を有していたとはいえない

さらに、Y社は、「XさんがB社において機密情報を業務以外の目的で使用しようとしたのと同様に、A社においても重要な機密情報を目的外使用する意図を有していた」と主張していました。

しかし、裁判所は、

「勤務先が保有する資料にアクセスする目的は業務や資料の内容によって様々であるから、仮にXさんがB社において機密情報を業務以外の目的で使用しようとしたことがあったとしても、XさんがA社において機密情報を目的外使用する意図を有していたと推認することはできない。」

としてY社の主張を排斥しました。

結論(本件解雇は無効)

このような検討を踏まえ、裁判所は、Xさんの行為が就業規則49条12号や13号に該当するとはいえず、

「本件解雇は、解雇事由がなく、無効である。」

と判断しました。

弁護士法人ASKにご相談ください

従業員の解雇は特に労使間にトラブルになりやすいものです。

解雇事由が存在するのかどうか?もさることながら、解雇に向けて進められた手続に問題がなかったのかどうか?ということも多々問題になります。

従業員の方に対する解雇を検討する場合には、ぜひ事前に弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)