固定残業代の算定基礎となる賃金はいくらか?【T4U事件】

- 当社は、横浜市内でITコンサルタント業を営んでいます。当社では恒常的に残業が発生しており、毎月残業代の計算をすることも手間ですので、固定残業代制を導入することが労使双方に利点があるように思われます。なにか落とし穴はありますか?

- 固定残業代は、おっしゃるようなメリットもある反面、基本給部分と残業代部分が曖昧になることで本来の残業代が計算しにくくなったり、差額残業代が支払われないことがあるなどの問題が指摘されています。

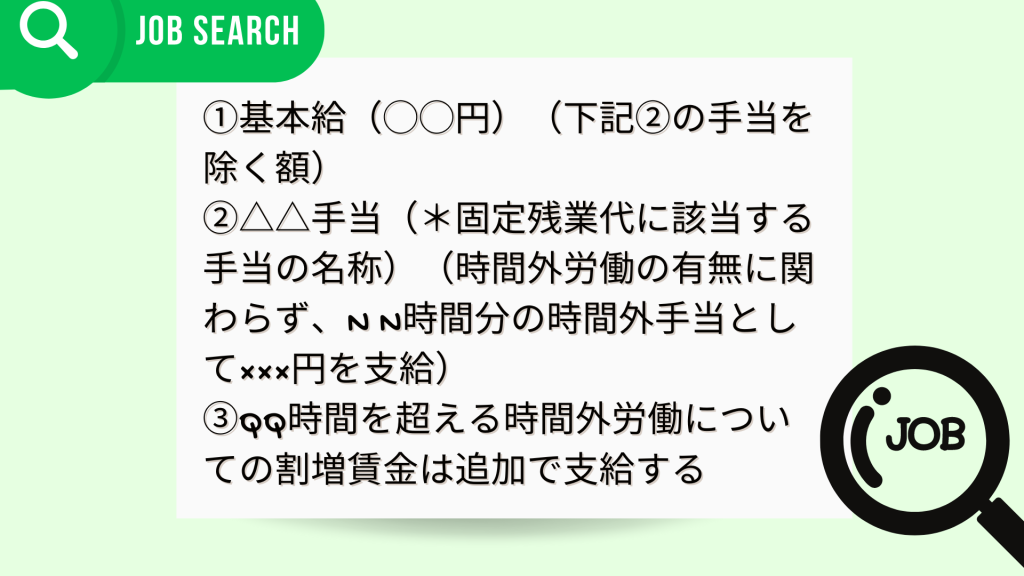

有効な固定残業代制度というためには、・固定残業代を除いた基本給の額が明確である、・固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法が明確である、・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を支払う旨が規定されていることが必要になります。

仮に「固定残業代」が無効と判断されると、そもそも固定残業代を払っていなかったことになることに加え、固定残業代の1時間当たりの単価も固定残業代と考えて支払っていた金額がベースになるので、二重に高額な残業代の支払いを求められることになりかねません。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

固定残業代制を採用する時は注意が必要です

近年、いわゆる固定残業代が労働基準法37条にいう割増賃金に該当するか否かが問題となる事案が増えています。後述の通り、固定残業代制は導入に一定のメリットがある一方で、労使間のトラブルを誘発しかねないものですので、慎重に検討を進めることが大切です。

会社には割増賃金を支払う義務があります

そもそも、労働基準法37条は、使用者が、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければならないことを定めています。

具体的には、1時間あたりの賃金額×時間外労働、休日労働または深夜労働を行わせた時間数×割増率によって算定した割増賃金を支払う必要があります。

| 時間外労働 | 法定時間(1日 8 時間・週 40 時間)を超えたとき | 2 割 5 分以上(1 か月 60 時間を超える時間外労働については 5 割 |

| 休日労働 | 法定休日(週 1 日)に労働させたとき | 3割5分以上 |

| 深夜労働 | 22時から5時までの間労働させたとき | 2割5分以上 |

固定残業代とは

これに対して、業種・業態によっては、いわゆる「みなし残業代」制を導入している企業もあります。

みなし残業代制は、固定残業代制とも呼ばれます。

固定残業代とは、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。

特に名称は問われませんので、〇〇手当などと呼ばれていることケースが多いかもしれません。

固定残業代制を導入するメリット

固定残業代制を導入すると、会社は、従業員が、残業をしていても残業をしていなかったとしても、毎月ある程度の残業をしたものとして、固定の残業代を支払うことになります。

企業側のメリットとしては次のような点があげられます。

・人件費の把握が容易になる

・従業員の残業時間の削減に取り組むことができる ・割増賃金の計算の手間が減り負担が減るなぜ固定残業代制が争われるのか

他方で、冒頭でも述べたように、固定残業代については、労働基準法37条にいう割増賃金に該当するか否かがよく問題になります。

固定残業代が割増賃金に該当するかが争われる背景は次のようなことが考えられます。

・労働者にとって、使用者側が採用している賃金体系がそもそも明らかではないということ

・固定残業代制が悪用されているケースがあること ・固定残業代制を導入する場合には、就業規則等において、具体的な規定を設ける必要があるにもかかわらず、規定されていないことがあること ・現に労働させた時間数よりも固定残業代の方が低いという事態が生じた場合には、差額の割増賃金を加算して支払う必要があるにもかかわらず、支払われていない場合があること固定残業代制の導入にあたって気をつけたいこと

したがって、固定残業代制を採用する場合には、各従業員の残業時間の実態を把握するとともに、就業規則などにおいて制度を明確に定め、従業員に対して、その内容を明らかにすることが重要になってきます。

厚労省も、明示すべき事項として、次の事項を挙げています。

・固定残業代を除いた基本給の額

・固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法 ・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を支払う旨

なお、上記②の△△手当の部分に、固定残業代以外の手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載する必要があるため、注意してください。

また、固定残業代を導入する場合には、後の紛争を防止する観点からも、事前に弁護士などの専門家に相談しながら制度設計を行うことがおすすめです。

裁判例のご紹介(T4U事件・東京地裁令和6年3月28日判決)

さて、今回は、労働者からの割増賃金請求をめぐり、月額賃金の中に固定残業代が含まれているといえるのかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

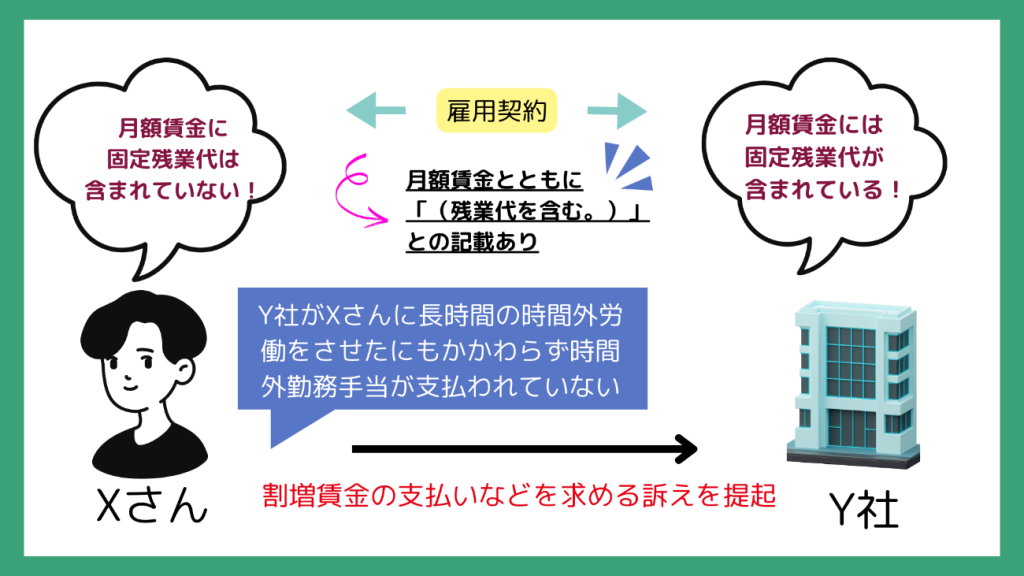

この事案は、Y社の従業員であったXさんが、Y社がXさんに長時間の時間外労働をさせたにもかかわらず時間外勤務手当が支払われていないなどと主張し、Y社に対して、割増賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、情報処理システムに関する開発・販売・人材派遣・コンサルタント業務などを目的とする会社でした。

Xさんについて

Xさんは平成27年5月にY社との間で労働契約を締結しました(平成30年12月28日にY社退職)。

Xさんは、この間、東京都中央区(本件ビル)内のY社事務所で勤務し、Y社が取り扱うハードウェア、ソフトウェア製品の販売やマーケティング、それに付随する業務に従事していました。

なお、Y社は、Xさんの労働時間について、タイムカードなどの客観的な方法による時間管理をしていませんでした。

本件労働契約の内容

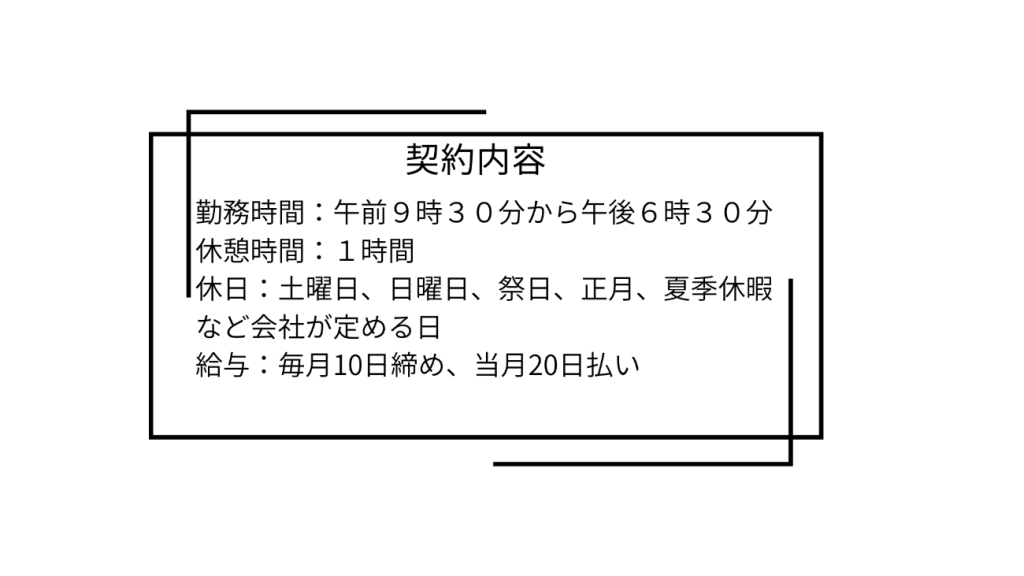

XさんとY社との間で締結された本件労働契約の内容は以下のとおりでした。

Xさんの給与について

なお、雇用契約書には、Xさんの給与に関して、年俸制として、月額賃金とともに、「(残業代を含む。)」との記載がありました。

| 平成27年11月20日支給分まで | 27万円 |

| 平成27年12月20日支給分から平成28年1月20日支給分まで | 24万3000円 |

| 平成28年2月20日支給分から同年9月20日支給分まで | 25万6000円 |

| 平成28年10月20日支給分から同年12月20日支給分まで | 30万円 |

| 平成29年1月20日支給分から平成30年2月20日支給分まで | 31万5000円 |

| 平成30年3月20日支給分から平成31年1月20日支給分まで | 32万円 |

Xさんの所定労働時間

また、Xさんの各期間における月所定労働時間は以下のとおりでした。

| 平成27年12月11日から平成28年12月10日 | 160時間 |

| 平成28年12月11日から平成29年12月10日まで | 160.67時間 |

| 平成29年12月11日から平成30年12月10日まで | 162時間 |

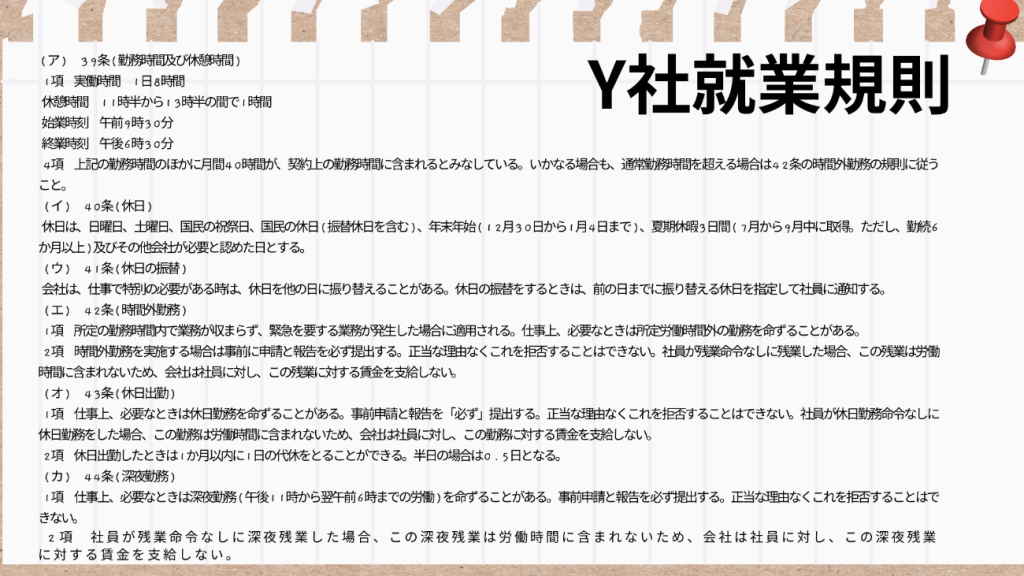

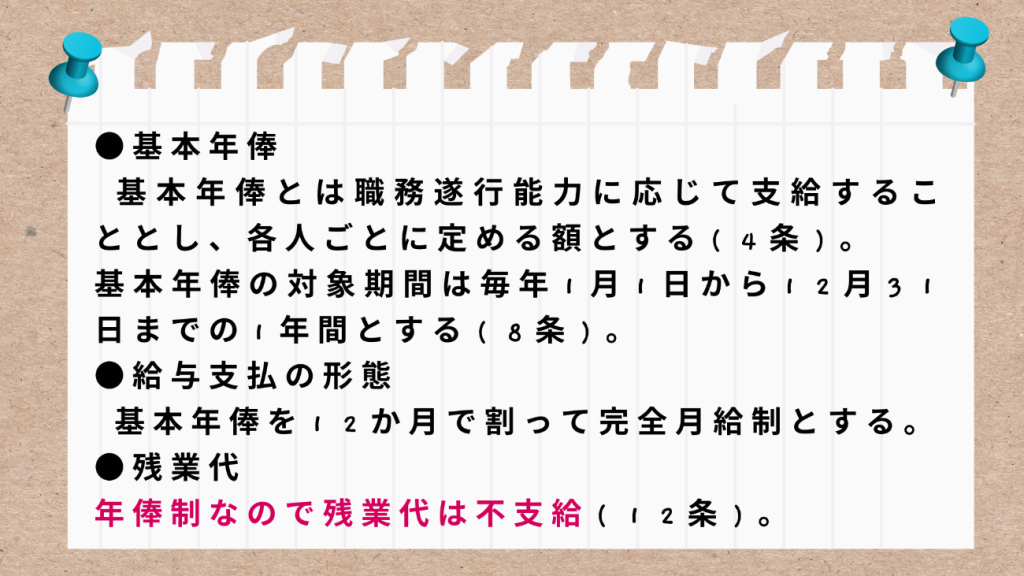

Y社の就業規則等の定め

Y社の就業規則には、以下のような定めがありました。

また、Y社就業規則第54条では、「社員の給与については別に定める年俸制規定による」とされ年俸制規定では、以下の内容が定められていました。

Xさんによる支払いの催告

Xさんは、平成31年1月17日付の催告書や同年2月14日付の書面で、Y社に対し、Xさんの勤務期間中の時間外勤務に対する割増賃金相当損害金の支払いや割増賃金の支払いなどを催告しました。

しかし、Y社は、同年3月7日付の書面で、Xさんの請求には応じられないなどとして、Xさんの請求を拒絶しました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社がXさんに長時間の時間外労働をさせたにもかかわらず時間外勤務手当が支払われていないなどと主張し、Y社に対して、割増賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Y社側の反論

Xさんの訴えに対して、Y社側は、

・本件労働契約は年俸制(月額支給方式)であり、契約書には「残業代を含む」と記載されていること

・T4U社内ルールでは、「退社時間は遅くともPM9時までとします」とされているから、本件労働契約では月額支給する金額中には午後6時30分から午後9時(休憩時間30分含む。)までの1日2時間、月40時間分が固定残業代として含まれていたといえること

などから、月額賃金に固定残業代が含まれていると反論していました。

Xさんの主張

これに対して、Xさんは、Y社において時間外勤務手当などに相当する部分と、それ以外の部分とは判別できる形になっていたとはいえず、月額賃金に固定残業代が含まれているとはいえないと主張していました。

争点

そこで、裁判では、割増賃金の算定基礎となる賃金がいくらなのか、すなわち、月額賃金に固定残業代が含まれていたといえるのかどうか?が問題になりました。

※なお、この他にも裁判ではXさんの実労働時間や損害賠償請求権の有無、付加金支払いの要否などさまざまな点が問題になりましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

この点、裁判所は、月額賃金に固定残業代が含まれていたとはいえないと判断しました。

判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

割増賃金を支払ったといえるためには?

まず、裁判所は、従来の判例を参照して、割増賃金を支払ったといえるためには、労働契約における賃金の定めについて、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるかどうか、に着目すべきことを示しました。

「時間外労働等の対価として労基法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するには、まず、労働契約における賃金の定めにつき、それが通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討すべきである(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日第二小法廷判決・集民172号673頁、最高裁平成21年(受)第1186号同24年3月8日第一小法廷判決・集民240号121頁、最高裁平成27年(受)第1998号同29年2月28日第三小法廷判決・集民255号1頁、最高裁平成28年(受)第222号同29年7月7日第二小法廷判決・集民256号31頁参照)。」

XさんとY社の雇用契約では、Xさんの賃金における割増賃金に当たる部分は明らかになっていたとはいえない

そして、裁判所は、XさんとY社との間の雇用契約の記載や就業規則の内容からみても、Xさんの賃金における割増賃金に当たる部分は明らかにされておらず、年俸について通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない、と判断しました。

「XさんとY社との間の雇用契約書(…)には、「残業代を含む」と記載されているのみである。Y社の就業規則39条4号には、「月間40時間が契約上の勤務時間に含まれるとみなしている」とあるものの、記載からしてその趣旨が明確であるとはいえない。また、年俸制なので残業代は不支給(年俸制規定12条)とされていることなども併せ考えると、基本年俸の中に月当たり40時間分の固定残業代が支払われていると認めることはできない。そうすると、就業規則や上記雇用契約書においてXさんの賃金における割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというべきであり、本件全証拠によっても、Xさんに支払われた年俸について通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができるとは認められない。」

Y社の反論は認められない

また、前述のとおり、Y社は、T4U社内ルールでは、「退社時間は遅くともPM9時までとします」とされているから、本件労働契約では月額支給する金額中には午後6時30分から午後9時(休憩時間30分含む。)までの1日2時間、月40時間分が固定残業代として含まれていた旨を主張していましたが、裁判所は、この主張も排斥しています。

「これに対しY社は、社内ルールでは退社時間は遅くとも午後9時までとされており、これが上記雇用契約書における「残業代を含む」の内容を示しているとして、本件労働契約に基づき月額支給する金額の中には午後6時30分から午後9時(休憩時間30分含む。)までの1日2時間、月40時間分が固定残業代として含まれていた旨主張する。しかしながら、そもそも社内ルールは就業規則ではない。この点を措くとしても、「退社時間は遅くともPM9時まで」とする旨の記載も、その趣旨が不明確である上、社内ルールに「PM9:00を超える作業実施は人事評価(給与査定)での評価が下がる要因となります」とされていることからすれば、午後9時までの退社は人事評価の観点からの趣旨であるとも解し得、また、休憩時間30分についてはなんらの言及もないことからすれば、午後6時30分から午後9時までの間、休憩時間30分を除いて1日2時間、月40時間分が固定残業代として含まれていたと解することはできない。よって、Y社の主張は採用できない。」

結論(割増賃金の算定基礎となる賃金)

上記の検討を踏まえ、裁判所は、Xさんの月額賃金に固定残業代が含まれていたとはいえず、Xさんの割増賃金の算定基礎となる賃金は、月額を月平均所定労働時間で除した金額となるとの結論を導きました。

「Y社の就業規則、年俸制規定では年俸制となっているが、基本年俸を12か月で割って完全月給制とされ、また雇用契約書上月額が定められていた(…)。そして、Y社がXさんに対して支給していた月額に時間外労働時間40時間分を含んだ金額であったと認められないことは上記のとおりであるから、Xさんの割増賃金の算定基礎となる賃金は、当該期間中の月額を月平均所定労働時間で除した金額とな(…)る。」

弁護士法人ASKにご相談ください

従業員や元従業員から残業代の請求を受けたとき、会社側からよく聞かれるのが「うちは固定残業代として支払ってましたから」という言葉です。

しかし、本判決のように固定残業代として認められるためのハードルはとても高いです。

安易に「固定残業代」だと認識して曖昧な支給を続けてしまうと、後に未払いの割増賃金として思いがけない金額を支払うことにもつながりかねません。

固定残業代を含め、賃金体系についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)