解雇撤回後の賃金はどうなる?【K’s エステート事件】

- 川崎市内で不動産業を営んでいます。先日、私用による職場離脱を繰り返す従業員に対して普通解雇処分をしました。そうしたところ、従業員側から、解雇が無効であるので自分はまだ従業員の地位にある旨の主張が記載された通知が届きました。当社において改めて検討したところ今後の紛争リスクなどを見越して、解雇の撤回を行うとともに、復職の指示をしました。すると今度は、当社の対応が信用できないので出社はできない、との通知が届いてしまいました。当社としては、給料の支払い義務はないと思っていますが、どうでしょうか。

- 解雇とは、労働契約の解除に他なりません。相手方の同意なく一方的に解除を撤回をすることはできないのが原則ですが、他方で、正当な理由のない解雇は「解雇権の濫用」として解雇が無効とされるリスクはあります。今回のケースでは、労働者側から解雇無効の主張がなされていますので、解雇の撤回に対しても黙示の同意があると考えてよいでしょう。

そうすると、元従業員に労働者の地位が復活することになるので、契約上、労務の提供義務も復活することになります。解雇を撤回したにもかかわらず、従業員が出社を拒否している場合には、ノーワーク・ノーペイの原則のもと、賃金の支払い義務は発生しないとも考えられます。

しかし、解雇が違法無効であり、かつ、労使間の労働契約上の信頼関係が相当程度損なわれているような場合には、会社が単に解雇撤回の意思を示し、労務の提供を命じただけでは、直ちに就労可能な状況になっているとはいえず、その間に限っては給料の支払い義務があると判断されることもあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

解雇の撤回は一方的にはできない

従業員を解雇したところ、当該従業員から解雇の無効を主張された。

このような場合、会社としては解雇の撤回を考えることがあるかもしれません。

しかし、解雇は会社が従業員との間の労働契約を一方的に解除するものです。

民法540条2項では、解除の意思表示は「撤回することができない」と定められています。そのため、会社は、従業員の同意がない限りは、一度行った解雇を撤回することはできません。

他方で、解雇した従業員が、解雇の無効を主張している場合には、当該従業員としても会社による解雇の撤回を求めていることになることから、会社による解雇の撤回に関して、黙示の同意をしているものと考えることができる事案が多いのが実態です。

では、解雇撤回後の賃金の支払い義務はどうなるのでしょうか?

裁判例のご紹介(K’s エステート事件・東京高裁令和6年12月24日判決)

さて、今回は、解雇の撤回後に出勤拒否を続ける労働者をめぐり、賃金請求権の有無などが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

この事案は、Xさんが、Y社から不当に解雇され、以降、Y社の責めに帰すべき事由により就労できない状態が続いているなどと主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きたか?

Y社について

Y社は、居住用不動産の売買及び仲介等を業とする会社でした。

Y社は、Xさんとの間で雇用契約を締結する当時、さいたま市大宮区所在の本店及び埼玉県上尾市内のDモール内にあるA店で事業を営んでいましたが、川口市内のDモール内のB店の開店を計画していました。

XさんとY社との雇用契約の締結

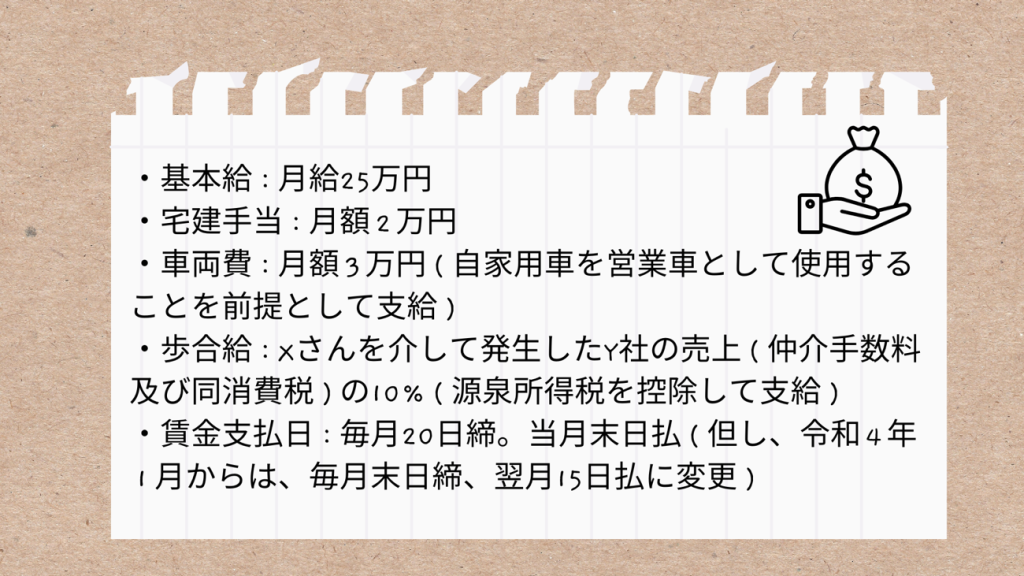

Xさんは、令和3年2月17日頃、Y社との間で、以下の内容を条件とする期間の定めのない雇用契約を締結しました。

そして、Xさんは、営業担当者として、同月21日からA店において勤務を開始し、同年5月にB店が開店したことに伴って、同店に異動しました。

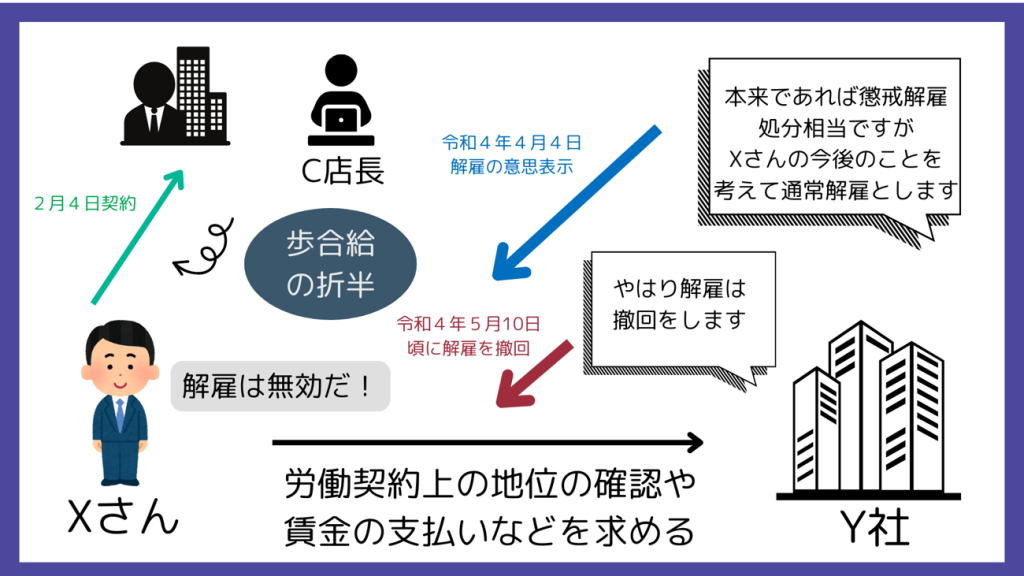

不動産売買契約の成立

令和4年2月4日、A店の店長でありB店の店長を兼務していたC店長が担当した顧客(本件紹介者)の紹介でB店に来店し、Xさんが担当した顧客について、不動産の売買契約(2月4日契約)が成立しました。そして、Y社は、2月4日契約にかかる歩合給(2月4日分歩合給)について、XさんとC店長の折半とさせました。

Y社によるXさんの解雇

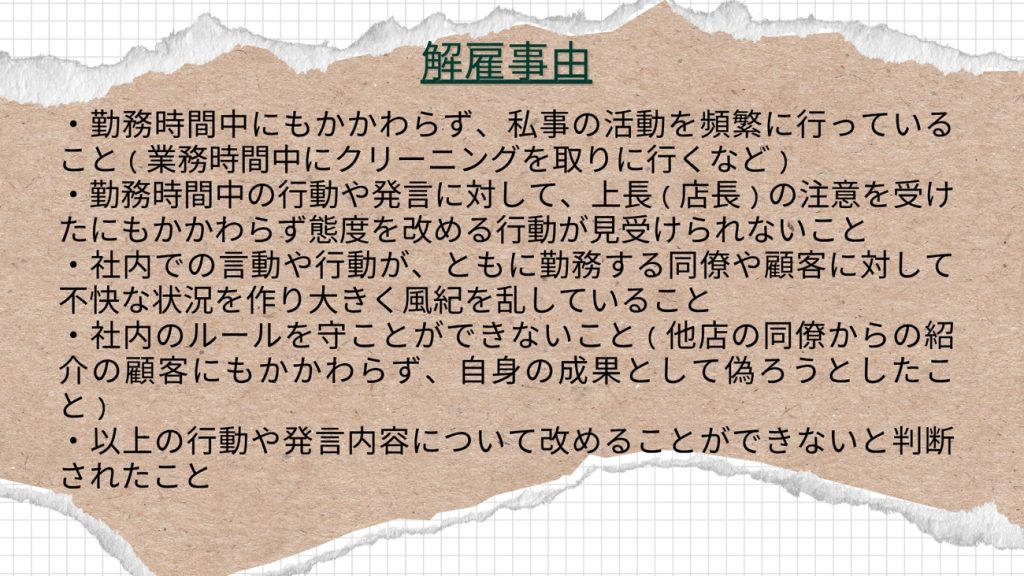

Y社は、令和4年4月4日、Xさんに対して、以下の解雇事由を理由として、本来であれば懲戒解雇処分相当であるが、Xさんの今後のことを考慮して通常解雇とする、として、同年5月3日をもってXさんを解雇する旨の意思表示をしました。

解雇無効の通知

Xさんは、復代理人弁護士を介して、令和4年5月2日頃、Y社に対し、本件解雇は無効である旨を通知しました。

Y社による解雇の撤回

これを受けて、Y社は、代理人弁護士を介し、同月10日頃、本件解雇を撤回する旨及び同月12日からの本社への出頭を指示する旨をXさんに通知し、併せてXさんが入社以来業務時間中に職場離脱行為を繰り返していたことについて懲戒手続を開始する旨を通知しました(本件解雇撤回)。

賃金の支払い

そして、Y社は、Xさんに対して、令和4年5月11日分までの賃金を支払いました。

その後のXさんの状況

しかし、Xさんは、本件解雇撤回後もY社に出勤しませんでした。

労働審判の申立てと本件訴訟への移行

Xさんは、令和4年7月29日、Y社を相手方として、さいたま地方裁判所に労働審判事件を申立てました。

同年11月22日、Xさんが令和4年11月末日付でY社を合意退職したことを確認し、Y社がXさんに対して解決金として75万円を1か月以内に支払うことなどを内容とする労働審判が出されました。

しかし、Xさんは異議を申し立て、本件訴訟手続に移行をしました。

問題になったこと(争点)

Xさんは、Y社による本件解雇の撤回後もY社に出勤していませんでした。

そのため、Y社は、出勤拒否を継続しているXさんに対して賃金を支払う義務はないと主張していました。

これに対して、Xさんは、本件解雇撤回後もXさんが労務を提供できなかったのは、使用者であるY社の責めに帰すべき事由によるものであるから、Y社は未払賃金を支払う義務があると主張していました。

そこで、裁判では、本件撤回後のXさんの就労可能性(=本件解雇撤回後にXさんが就労していないことについて、Y社の責に帰すべき事由により労務提供が不可能であったといえるのかどうか?)が問題になりました。

※なお、このほかにも問題になった争点がありますが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、Xさんの不就労について、本件撤回後から令和4年6月13日までは、Y社に帰責性があると認められるが、同月14日以降については、Y社に帰責性があるとは認められないものと判断し、Xさんの未払賃金請求の一部を認めました。

本判決のポイント

解雇の撤回と労務提供命令だけでは受領拒絶状態が解消されたことにはならない

まず、裁判所は、Y社による本件解雇が無効なものであったことなどを前提にすれば、Y社が単に解雇を撤回し、労務提供を命じただけでは、直ちに労務の受領拒絶状態が解消されたことにはならないとしました。

「本件解雇は違法無効であり、本件解雇に到る経緯に照らせば、本件解雇及びこれに到るY社代表者の一連の言動により、XさんとY社との本件雇用契約上の信頼関係が、相当程度損なわれたことが認められるから、Y社が本件解雇撤回をし、労務提供を命じただけで、直ちに本件解雇等に伴う受領拒絶状態が解消されたということはできない。」

労働者の復職に関する具体的な支障等を総合的に考慮する必要がある

そして、裁判所は、解雇撤回後のXさんの不就労が、Y社の責めに帰すべき事由によるものであるかどうかを判断するには、Xさんが復職する上での具体的な支障の有無や解雇後のXさん・Y社双方の対応状況等を総合的に考慮する必要があるとしました。

「(…)本件解雇撤回後のXさんの不就労が、Y社の帰責事由によるものであるか否かを判断するに当たっては、Xさんが労働者として労務提供義務を負っていることを基本として、Y社が使用者として、業務上の指示命令権限を有する一方、職場環境配慮義務を負っていることも考慮しつつ、Xさんが復職する上での具体的な支障の有無や、本件解雇撤回後の双方の対応状況等を総合考慮して、Xさんが労務提供可能な状態にあったといえるか否かにより判断するのが相当である」

Xさんが職場環境などを確認して就労を拒否していたことには相応の理由がある

その上で、裁判所は、本件解雇や解雇撤回後の状況などに照らせば、Xさんが、Y社から就労条件や職場環境等が明らかにされるまで就労を拒否するとしたことには、相応の理由があると判断しました。

「(…)Y社は、令和4年5月10日頃、本件解雇撤回を通知し、同月12日から、本社へ出頭し稼働するよう指示したが、Xさんは、本件解雇前、B店で勤務していたものであり、(…)対立状態にあったY社代表者から、一方的に給与の減額を告げられたり、退職勧奨を受けたりした後、これを拒むと、本件解雇をされたという経緯からすると、Xさんにおいて、復職後の賃金、本店での職務内容等の就労条件や職場環境等を確認し、これが明らかになるまで就労を拒否するとの対応をとったことは、相応の理由があるものといえる。また、(…)本件解雇は違法無効であるところ、Y社が、そのことを顧みず、解雇事由に挙げた事情について精査しないまま、懲戒手続を開始する旨告知したことは、Xさんに対して、恣意的に懲戒手続がされるとの懸念を抱かせ、Y社に対する不信感を増幅させるものであったということができる。」

令和4年6月13日頃には労務提供可能な状態にあった

他方で、裁判所は、その後の事情に照らせば、令和4年6月13日頃を境として、Xさんが労務提供可能な状態にあったと認められ、その後のXさんの不就労については、Y社に帰責性があるとは認められないと判断しました。

「(…)Xさんは、Y社が、その後、同年6月6日頃に、一定の猶予期間と理解し得る1週間の期限を定めて、労務提供の意思の有無を連絡するよう通知したのに対し、同月13日頃の通知により、労務提供の意思の有無を明らかにせず、復職に向けたさらなる検討事項を具体的に指摘しなかったのであるから、その頃には、Xさんが労務提供可能な状況にあったと認められ、仮にY社の措置が必ずしも十分なものではいえないものであったとしても、Xさんがさらなる検討事項を具体的に指摘していない以上、その後の不就労については、Y社に帰責性があるとは認められない。」

結論

このような検討を経て、裁判所は、「本件解雇撤回後のXさんの不就労について、令和4年6月13日までは、Y社に帰責性があると認められるが、同月14日以降については、Y社に帰責性があるとは認められない。」から、Y社は帰責性のある期間に関しては、本件解雇撤回後の不就労期間の未払賃金を支払う義務があると判断しました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、会社による従業員の解雇と解雇撤回後の従業員による労務拒否をめぐり、会社側が賃金の支払い義務を負うのかどうか?が問題になっていました。

確かに、解雇を撤回したにもかかわらず、従業員が出社を拒否している場合には、ノーワーク・ノーペイの原則のもと、賃金の支払い義務は発生しないとも考えられます。

しかし、本判決のように、解雇違法無効であり、かつ、労使間の労働契約上の信頼関係が相当程度損なわれているような場合には、会社が単に解雇撤回の意思を示し、労務の提供を命じただけでは、直ちに就労可能な状況になっているとはいえない、と判断されることもあります。

したがって、従業員に対する解雇や解雇の撤回を検討する場合には、あらかじめ弁護士に相談し、慎重に対応を進めることが大切です。

雇用している社員の解雇についてお悩みの方は弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)