鉄道会社の変形労働時間制は有効?【JR東海(変形労働時間制)事件】

Recently updated on 2025-06-02

- 当社は旅客鉄道の運営を業務としています。列車の運行にあたっては運行時間中にもれなく乗務員の確保が必須です。列車の乗務員の1か月単位の変形労働時間の運用にあたって特殊な点はありますか。

- 1か月単位の変形労働時間の運用にあたっては、就業規則等によって、変形時間における各日、各週の労働時間を具体的に定める必要があります(労働基準法32条の2第1項)。その場合、各日の労働時間の長さだけでなく、始業及び終業時刻も定めなければなりません。もっとも、「列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くもの」については、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができるとされています。運休が許されない列車等の乗務員確保の特殊性から認められる特例ですので、その要件は厳格に解釈されます。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

変形労働時変形労働時間制とは

制度の概要

変形労働時間制とは、単位となる一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、当該変形労働時間においては、1日及び1週間の法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。

- 1か月単位の変形労働時間制

- 1年単位の変形労働時間制

- 1週間の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制においては、1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます(労働基準法32条の2)。

この制度は、月末や月初に忙しく、月中との繁閑の差が顕著な事業に適しています。

1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制においては、1か月を超え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができます(労働基準法32条の4)。

この制度は、季節による業務の繁閑の差が大きい事業に適しています。

1週間単位の変形労働時間制(事業場の限定あり)とは

1週間単位の変形労働時間制においては、所定労働時間を1週間あたり40時間以内、1日あたり10時間以内と定め(特例事業も同様)、1週間単位で労働時間や休日を調整できる制度です(労働基準法32条の3)。

この制度は、日ごとの繁閑の差が激しく事前予測が難しい事業に適しています。

ただし、事業場における従業員数が常時30人未満の小売や旅館、料理店、飲食店の各事業においてのみ適用が可能な制度であるため、事業場の限定があります。

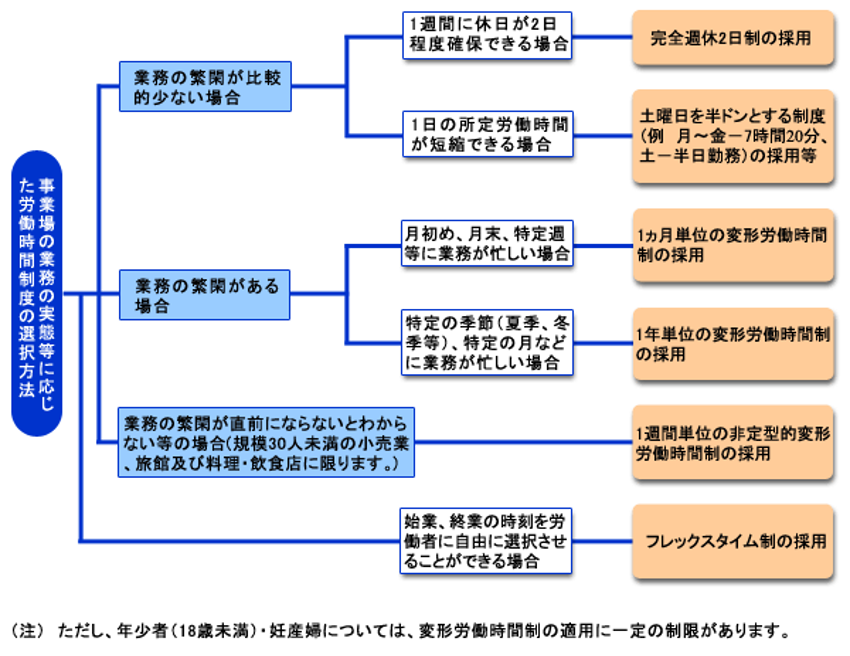

どの労働時間制を選んだらよいの?

このように変形労働時間制にはたくさんの種類があるため、一体どれが自社に最適なのか悩んでしまうこともあるかもしれません。

変形労働時間制を含めた適切な労働時間制の選択方法は、厚労省徳島労働局のHPにおいて、次のような図が示されていますので、参考にしてみてください。

【変形労働時間制(厚生労働省徳島労働局HP)参照】

変形労働時間制を導入するには?

変形労働時間制を導入するためには、次のようなステップが必要です。

| 1か月単位の変形労働時間制の場合 | 労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出るか、就業規則またはこれに準ずるものに制度の定めをする。 |

| 1年単位の変形労働時間制の場合 | 労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出る。 |

| 1週間単位の変形労働時間制の場合 | 労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出る。 |

変形労働時間制を定めても割増賃金の支払いは必要

なお、よく誤解されることが多いのですが、変形労働時間制を採用していれば、残業代をまったく支払わなくてよいということではありません。

仮に法定労働時間を超える所定労働時間が定められた期間において、労働者を所定労働時間を超えて働かせた場合などにおいては、会社は労働者に対して割増賃金(労働基準法37条)を支払う必要がありますので、注意が必要です。必要です。

裁判例のご紹介(JR東海(変形労働時間制)事件・大阪地裁令和6年3月27日判決

さて、ここからは、鉄道会社における変形労働時間制の有効性が争われた裁判例(JR東海(変形労働時間制)事件)をご紹介します。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

どんな事案?

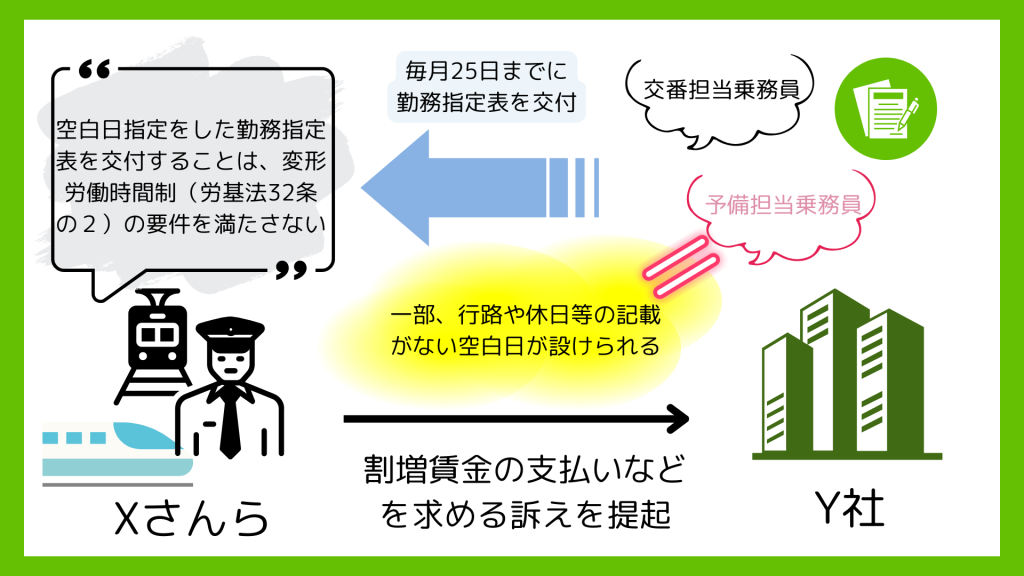

本件は、旅客鉄道事業等を営むY社に雇用され、新幹線運転士として勤務していたXさんらが、Y社に対して、Y社は、就業規則上、毎月25日までに交付する勤務指定表で翌月の具体的な勤務内容を明示すべきであるにもかかわらず、一部の日を空白にしたものを交付したことが、変形労働時間制(労働基準法32条の2)の要件を満たさないと主張して、雇用契約に基づき、割増賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

XさんらとY社

Y社は、東海道新幹線等の旅客鉄道事業等を営む株式会社でした。

Xさんらは、Y社との間で雇用契約を締結し、大阪第一運輸所(X2さん)及び大阪第二運輸所(X1さん、X3さん)に所属し、東海道新幹線の運転士として、運転業務及び車掌業務に従事していました。

Y社の就業規則等の定め

Y社の就業規則では、それぞれ以下のような定めがありました。

第54条(勤務種別の指定)の定め

就業規則第54条1項では、「社員の勤務は、別表第2に規定する勤務種別の中から指定する。」と定められていました。

そして、就業規則別表第2では、勤務種別として「日勤」「交代」「変形」「乗務員」との区分があり、「日勤」「交代」については始終業時刻が具体的に定められ、「変形」については始終業時刻が「個々に指定」するものとされていました。

また、「乗務員」については、1日の基準労働時間は7時間、労働時間、休憩時間、拘束時間、始業時刻及び終業時刻はいずれも「指定した乗務行路表による」とされ、「乗務割の制により勤務する乗務員(予備の勤務に就く者・実務見習いをする者を含む。)に適用する。」と記載されていました。

第55条(勤務の指定及び変更)の定め

就業規則第55条では、「社員の勤務は、毎月25日までに翌月分を指定する。ただし、業務上の必要がある場合は、指定した勤務を変更する。」と定められていました。

そして、「注」として、指定した勤務を変更する場合として、

⑦年次有給休暇の請求があった場合、

⑫組織改正、ダイヤ改正等により業務執行体制の変更が生じた場合、

⑬臨時列車の運転が必要となった場合、

⑮災害が発生した場合又はそのおそれがあると判断した場合、

⑯事故が発生した場合、

⑰車両故障、設備故障が発生した場合 等が例示されていました。

第59条(労働時間等)の定め

就業規則第59条(労働時間等)1項では、「勤務種別別の労働時間及び休憩時間等は、別表第2に規定するとおりとする。」と定められていました。

また、同条2項では、「勤務の指定にあたっては、1箇月を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内とする。」と定め、労基法32条の2の定める1か月単位の変形労働時間制を採用していました(本件変形労働時間制)。

第125条(賃金)の定め

就業規則第125条は、社員の賃金に関する事項は賃金規程の定めるところによる旨が定めていました。

そして、賃金規程4条は、賃金のうち基本給等は毎月25日にその月分を支給し、割増賃金等はその月分を翌月25日に支給する旨を定めていました。

本件事業所における勤務指定表の作成過程

本件事業所には、Xさんらのような東海道新幹線の乗務員が所属していました。

乗務員の勤務

本件事業所の乗務員の勤務には、原則として定期列車の組合せによる行路(定期行路)を周期的に担当する交番担当月と、臨時に設定される列車等(臨行路等)を含む行路を担当する予備担当月がありました。

年休の取り方

本件事業所の乗務員は、毎月15日までに、翌月の年次有給休暇(年休)の取得希望日を申込簿に記入して、Y社に提出し、Y社担当者は、抽選によって、各日の年休順位を決め、これを発表することになっていました。

勤務指定表の発表

Y社担当者は、毎月25日までに、以下の要領により、勤務指定表を作成して、従業員に公表していました。

- ①各日の業務量を考慮して、各従業員の勤務日と休日(公休・特休)を定め、

- ②各従業員に対して、乗務員以外の乗務(研修等)や、取得が確定している年休以外の休暇や各種休職を割り当て、

- ③各従業員が乗務できる乗業務区分(運転士、車掌長、車掌)を考慮して、予備担当月の乗務員の業務区分を割り当てた後、

- ④連続休暇制度や優先休暇制度に該当する年休の申込みに係る年休を確定させた上で、

- ⑤前記のとおり決めた順位に従って、一部の年休について年休の取得を確定させて、毎月25日までに、翌月の各従業員の勤務内容を記載した勤務指定表を作成し、各従業員に対して発表する。

空白日の指定

勤務指定表には、交番担当月の乗務員(交番担当乗務員)については各日の行路や休日の種類(公休、年休等)がすべて記載されるのに対して、予備担当月の乗務員(予備担当乗務員)については、一部、行路や休日等の記載がない空白日が設けられること(空白日指定)がありました。

Y社担当者

Y社担当者は、勤務指定表発表後の臨時列車の手配や、交番担当乗務員が取得した年休に係る代替勤務の手配等を予備担当乗務員の中から行うことになっていました。

日別勤務指定表の公表

勤務日5日前には、従業員ごとに、休日か否かや勤務日である場合の具体的な勤務内容を記載した日別勤務指定表が発表されました。

そして、空白日指定がされた予備担当乗務員は、これによって具体的な業務内容を知ることになっていました。

Xさんらの空白日指定の状況及び勤務

上記の運用に従い、Y社は、Xさんらに対しても、前月25日までに勤務指定表を発表していました。この勤務指定表の中には、Y社が空白日指定をしていた日がありました。

訴えの提起

そこで、Xさんらは、Y社は、就業規則上、毎月25日までに交付する勤務指定表で翌月の具体的な勤務内容を明示すべきであるにもかかわらず、一部の日を空白にしたものを交付したことは、変形労働時間制(労働基準法32条の2)の要件を満たさないと主張して、Y社に対して、割増賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか(争点)

Xさんらが主張していたこと

Xさんらは、Y社が、勤務指定表において空白日指定をしていたことが、変形労働時間制(労基法32条の2)の要件を満たさないため、Y社の変形労働時間制は無効であると主張していました。

Y社が反論していたこと

これに対して、Y社は、列車、気動車又は電車に乗務する者のうち「予備の勤務に就くもの」については、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、あらかじめ就業規則等によって労働時間を特定することなくして、1か月単位の変形労働時間制を実施することができる(労基法40条、労働基準法施行規則26条)ところ、Xさんらは「予備の勤務に就くもの」に当たるため、Y社の変形労働時間制は有効である、と反論していました。

労基法32条の2とは

労基法32条の2は、1か月単位の変形労働時間制を定める規定です。同条では、就業規則等により1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては、法定時間の定めにかかわらず、その定めにより、特定された週において一週の法定労働時間を又は特定された日において一日の法定労働時間を超えて労働させることができることが定められています。

1か月単位の変形労働時間制が有効になるためには、就業規則等において、変形期間における各日、隔週の労働時間をあらかじめ特定するとともに、変形期間の開始前までに、変形期間における各日の始終業時刻を含む労働時間を特定しなければなりません。

労基法40条とは

他方で、労基法40条は、同法別表第一第4号(鉄道による旅客又は貨物の運送事業等)に掲げる事業については、その必要避くべからざる限度で、同法32条の2等の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる旨を定めています。

そして、労基則26条は、「使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について40時間、一日について8時間を超えて労働させることができる。」と定めています。

問題になったこと

すなわち、Xさんらが労基則26条にいう「予備の勤務に就くもの」に該当する場合には、あらかじめ就業規則等によって労働時間を特定することなくして、1か月単位の変形労働時間制を実施することができる(労基法40条)ことから、勤務指定表に空白日指定があったとしても、Y社の変形労働時間制は有効であるといえます。

そこで、本件では、“Xさんらが「予備の勤務に就くもの」(労基則26条)に該当し、変形労働時間制が有効といえるかどうか?“が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、Xさんらは「予備の勤務に就くもの」(労基則26条)に該当し、変形労働時間制は有効である、と判断しました。

判決のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

Xさんらは「予備の勤務に就くもの」に当たる

裁判所は、

- ①本件事業所においては、毎月25日に発表する翌月の勤務指定表において、交番担当乗務員については勤務日及び始業終業時刻を具体的に特定し、空白日指定をされるのは、予備担当乗務員に限られること

- ②予備担当乗務員についても、勤務表において、すべての勤務日について勤務日及び始業終業時刻が事前に特定されないものではなく、空白日が指定されるのは一部の日に限られること

- ③臨時列車を含む行路(臨行路)の乗務や、年休を取得した他の乗務員が行うものとされていた列車の乗務には予備担当乗務員が充てられていたこと

からすれば、「空白日指定がされた月のXさんらの勤務は、毎月25日の勤務指定表発表の後に運行が確定する臨時列車の乗務や、定期列車に乗務する交番担当乗務員の年休取得に伴う代替勤務等に従事するものであり、「予備の勤務に就くもの」であったものと認めるのが相当である。」と判断しました。

各空白日指定をみてもXさんらの勤務は「予備の勤務に就くもの」に当たる

また、裁判所は、本件各空白日指定がされた理由や実際の勤務実績に照らしてみても、「Y社が、勤務指定表の発表時点において、実際に従事することとなった勤務を確定的に命じることができたのにあえて空白日指定をしたといった事情はうかがわれず、本件各空白日指定がされた月のXさんらの勤務は、「予備の勤務に就くもの」に当たるものと認められる。」と判断しました。

結論

したがって、裁判所は、Xさんらは「予備の勤務に就くもの」(労基則26条)に該当し、変形労働時間制は有効であることから、Xさんらの割増賃金請求は認められない、と結論付けました。

変形労働時間制の導入は慎重に行いましょう

今回ご紹介した裁判例は、Xさんらが東海道新幹線の乗務員であり、「「予備の勤務に就くもの」に当たるかどうかが争われたというやや特殊なケースでしたが、近年、いわゆる一般企業においても、変形労働時間制の有効性が争われる事案が増えています。

変形労働時間制の運用にあたっては、①就業規則その他これに準ずるものにより、変形時間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、②就業規則において定める場合には労働基準法89条により各日の労働時間の長さだけでなく、始業及び終業時刻も定める必要があります。また、③業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、各日の勤務割は、それに従って、変形期間の開始前までに具体的に特定することが求められます。

変形労働時間制が無効であると判断されると、割増賃金の支払い義務などが生じます。

したがって、変形労働時間制を運用する場合には、慎重に要件を満たすかどうかを確認することが大切です。

弁護士にもご相談ください

変形労働時間制と聞くと、残業代を安くできるかも、と思う方が多いようです。

しかし、この制度を導入するためには、非常に厳しい要件を満たす必要があります。

また、冒頭でもご説明したとおり、変形労働時間制を採用していれば、残業代をまったく支払わなくてよいということではありません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

変形労働時間制や残業代請求などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)