パワハラと会社の使用者責任(JR北海道(パワハラ)事件)

- 川崎市内で介護事業を営んでいます。ある従業員が、上司からのパワハラで適応障害となってしまい休職しております。この従業員に対するパワハラについて、会社はどのような責任を負うのでしょうか。

- 一般的に、会社の従業員は、他の従業員のパワハラ行為によって身体的精神的苦痛を受ける損害を被った場合、行為者に対して不法行為責任として損害賠償請求をすることができます(民法709条)。パワハラ行為が業務の執行として行われた場合、会社も使用者責任(715条)として損害賠償責任を負うことになります。また、会社は、安全配慮義務に違反したとして債務不履行責任を負うことにもなります。

会社としては、あらゆるハラスメントが発生しないよう適切な措置を講じていかなければなりません。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

職場におけるハラスメント対策は大きな課題となっていますが、実際に十分な対応がなされているとはいえない状況です。

残念ながら、パワハラ、マタハラ、セクハラといったいわゆる3大ハラスメントのほか、カスハラ、就活ハラなどにより深く傷つけられている被害者もあとをたちません。

従業員を雇用する使用者としては、常にハラスメントについて注意を向けて、職場環境の改善や対策に努めていく必要があります。

会社のハラスメント防止対策は喫緊の課題です。

職場における5大ハラスメントについて、詳しくはこちらをご覧ください。

またハラスメントについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

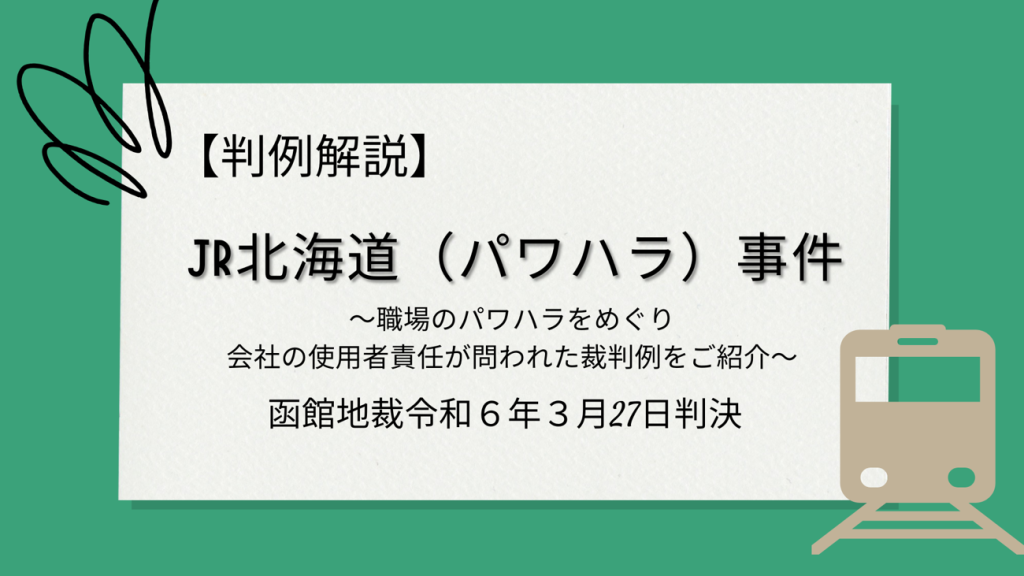

裁判例のご紹介(JR北海道(パワハラ)事件・函館地裁令和6年3月27日判決)

さて、今回は職場における上司のパワハラ行為をめぐり、会社の使用者責任が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案?

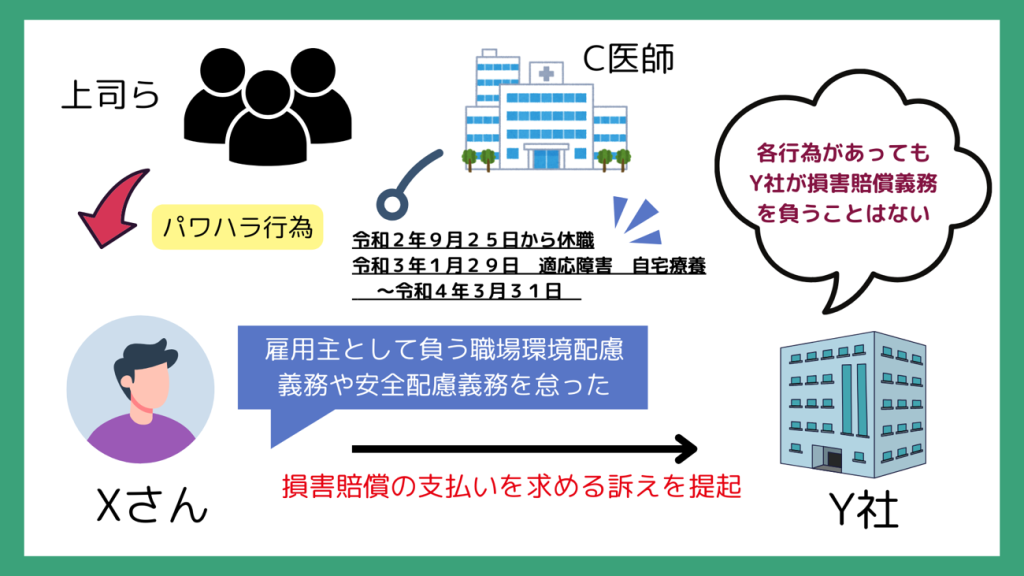

この事案は、Y社の従業員であるXさんが、上司からパワハラなどを受け、無痛性甲状腺炎や適応障害を発症して精神的苦痛を被ったと主張して、Y社に対し、安全配慮義務違反などに基づく損害賠償の支払いを求めたものです。

何が起きた?

Y社について

Y社は、旅客鉄道事業等を目的とする会社でした。

Xさんについて

Xさんは、平成25年4月にY社に採用されました。

その後、Xさんは、平成29年4月にα新幹線工務所総務に異動し、以降はA所長及びB助役らの下で勤務していました。

A所長、B助役の下で働いています。

上司らによるパワハラ行為

そして、Xさんは、上司らから

- ・Xさんの承諾なく、総務グループのLINEメンバーに対して、Xさんの交際相手を特定して示される(3の行為)

- ・Xさんの承諾なく、Xさん宅へ立入られ、Xさんが紛失した印鑑を捜索される(4の行為)

- ・面談の際に、B助役から、F前総務助役がXさんのことを嫌がっていた、GがXさんともう一緒に働きたくないと言っていたという趣旨の発言をされる(6の行為)

- ・Xさんが誤記入をした勤務変更記録簿を半ば必然的に他の従業員の目に触れる状況におかれる(9の行為)

といった行為を受けました。

勝手に交際相手を特定されたり、自宅に立ち入られたりしました。

Xさんの休職

令和2年7月頃、Xさんは、医師から無痛性甲状腺炎の診断を受けました。

そして、Xさんは、令和2年9月25日からY社を休職しました。

また、C医師は、令和3年1月29日、Xさんに適応障害が認められ、自宅療養を要すると診断し、これ以降、Xさんの適応障害の遷延のため、自宅療養を要する期間は令和4年3月31日まで続きました。

適応障害と診断されました…

労働基準監督署長による休業補償給付の支給決定

函館労働基準監督署長は、令和4年3月30日付けで、Xさんに対し、休業(補償)給付・複数事業労働者休業給付の支給決定をしました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、上司らからパワハラなどを受け、無痛性甲状腺炎や適応障害を発症して精神的苦痛を被ったと主張して、Y社に対し、安全配慮義務違反などに基づく損害賠償の支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?(争点)

Xさんの主張

Xさんは、B助役やA所長など上司らにより行われた各行為はXさんに対する不法行為に当たるから、Y社は使用者としての責任(民法715条1項)を負い、また、Y社は、Xさんの雇用主として負う職場環境配慮義務や安全配慮義務を怠ったから、Xさんに対して損害賠償義務を負うべきであると主張していました。

Y社の反論

これに対して、Y社は、仮に上司らによるXさんへの各行為が認められたとしても、Y社はXさんに対する損害賠償義務を負わないと反論していました。

争点

そこで、裁判では、上司らによるXさんへの各行為ついて、Y社に使用者責任又は債務不履行責任(職場環境配慮義務違反や安全配慮義務違反)が成立するのかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、上司らによるXさんへの各行為のうち、3・4・6・9の行為について、Y社に使用者責任又は債務不履行責任(職場環境配慮義務違反や安全配慮義務違反)が成立すると判断しました。

判決のポイント

裁判所は、なぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

3の行為(LINEのメンバーに対してXさんの交際相手を特定して示す行為)は不法行為にあたる

まず、裁判所は、LINEのメンバーに対してXさんの交際相手を特定して示す行為(3の行為)は、Xさんのプライバシーを侵害する不法行為に該当すると判断しました。

「交際中の異性の存在や当該交際相手の特定、その交際のあり方等に関する情報は、プライバシー性が高く、同情報が当事者の意思に反して第三者に伝播された場合には、プライバシーを侵害するものとして違法性を有するといえる。そして、3の行為は、Xさんの承諾を得ることなく(…)、総務グループLINEのメンバーに対し、Xさんの交際相手を特定して示すものであるから、違法性を有する(…)。

したがって、3の行為は、故意又は過失によりXさんのプライバシーを侵害するものであるから不法行為を構成する(以下「不法行為1」という。)。」

4の行為(Xさんの自宅へ立ち入り印鑑を捜索する行為)は不法行為にあたる

次に、裁判所は、Xさんの自宅へ立ち入り印鑑を捜索する行為(4の行為)は、Xさんのプライバシーを侵害する不法行為に該当すると判断しました。

「(…)B助役らはXさんの真摯な承諾なく原告宅内の引き出しやクローゼット等を開けて同印鑑を探したと認められる。

従業員の生活する居宅内はそれ自体私的領域であり、とりわけ居宅内の引き出しやクローゼット等の内部は、通常、第三者の目に触れることはなく、プライバシー保護の要請が高い。そうすると、上記態様による物品の捜索行為は、特段の事情のない限り、相当な業務の範囲を超え、プライバシーを侵害するものとして違法であると解すべきところ、本件の捜索行為がXさんの真摯な承諾なく行われたことは前記(…)のとおりであるほか、高度にプライバシーを制約する手法をとってまで前記印鑑の所在を明らかにする必要があるとも認められず、同特段の事情があるとは認められない(…)。

したがって、4の行為は、故意又は過失により原告のプライバシーを侵害するものであるから、不法行為に該当する(以下「不法行為2」という。)。

6の行為(面談時のB助役の発言行為)は不法行為にあたる

また、裁判所は、面談の際にB助役が、前総務助役がXさんのことを嫌がっていたなどの発言をした行為(6の行為)は、業務上の相当性を著しく逸脱する不法行為に該当すると判断しました。

「B助役と面談を行った際、B助役が原告に対し、F前総務助役が原告のことを嫌がっていた、Gが原告ともう一緒に働きたくないと言っていたという趣旨の発言をした(…)。

前記B助役の発言は、同じ職場内における特定の個人がXさんを嫌悪している旨を端的に指摘するものであり、これを聞いたXさんと他の職員との信頼関係の構築を妨げ、原告の孤立感を深めさせる効果を有するものである一方、業務指導に際して敢えてかかる指摘をする必要があるとは認められないから、これが業務指導の場面でされた発言であるとしても、相当性を著しく逸脱し、違法であるといわざるを得ない(…)。

したがって、前記(…)の言動は不法行為に該当する(以下「不法行為3」という。)。」

9の行為(Xさんのご記入を衆目に晒す行為)は不法行為にあたる

さらに、裁判所は、Xさんのご記入を衆目に晒した行為(9の行為)は、業務上の相当性を大きく逸脱する不法行為に該当すると判断しました。

「9の行為は、Xさんが誤記入をした勤務変更記録簿を半ば必然的に他の従業員の目に触れさせるものといえる(…)。前記Xさんの誤記入は、氏名を記入すべき欄に勤務変更の理由を記載したというものであって、容易な修正により業務への支障を回避できるものであるし、単なる注意不足という以上の理由や経緯があるものとも考え難く、殊更に指導が必要なものとは認められないのに、敢えて前記のようにXさんの誤りを衆目に晒したのであるから、仮にこれが業務指導の一環としてされたとしても、相当性を大きく逸脱し、違法と評価せざるを得ない(…)。

したがって、9の行為は業務指導の範囲を超えた違法なものであるから不法行為を構成する(以下「不法行為4」という。)。」

結論(Y社は使用者責任を負う)

よって、裁判所は、上記の検討を踏まえて、B助役による不法行為1ないし4は、

「いずれも、Y社の事業の執行の一場面において行われたものであるから、B助役の使用者であるY社は、本件各不法行為について使用者責任(民法715条1項本文)を負う。」

として、Y社のXさんに対する賠償義務を認めました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、上司らによる従業員へのパワハラ等の行為により、会社に使用者責任(損賠賠償義務)が認められた事案でした。

Y社は、仮にB助役など上司らの行為が認められるとしても、会社がXさんに対して責任を負うことはない、と反論していましたが、この主張は裁判所において排斥されています。Y社としては、直接的にXさんに対してハラスメントなどの行為を行った訳ではないから・・・と言いたいところであったのかもしれません。

しかし、上司らによる行為であっても、事業の執行の中で行われたものである場合には、本件のように会社として使用者責任を負うことになります。

日頃から従業員や管理職などに対するハラスメント研修などを行い、ハラスメント防止に努めることが大切です。

職場におけるハラスメントについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)