売上の一定割合を残業手当とする賃金規程は有効?【久日本流通事件】

Recently updated on 2024-04-06

会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、会社は労働基準法第37条に基づき、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

割増賃金の支払方法の一つとして、固定残業代制があります。

固定残業代制とは、労働基準法37条に定める方法に従い、実労働時間に応じた割増賃金を支払うのではなく、会社があらかじめ決めた残業代を固定して支払うものです。

固定残業代は、残業時間の管理コストを下げるとともに、不必要な残業を回避し、労働者の生産性の向上にもつながる等のメリットがある一方で、残業代が一定額に固定されるため、これを悪用されてしまうというデメリットもあります。

実際に、固定残業代が割増賃金に該当するか否かが争われたケースは多数あり、固定残業代制を設ける場合には、実際の金額が労働基準法37条所定の金額を上回っているといえるか否か(金額適格性)、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われているか否か(対価性)という観点から慎重に検討する必要があります。

では、売上げの10%をで算定される金額を残業手当として支給することは、労働基準法37条の割増賃金に当たるのでしょうか。

久日本流通事件・札幌地裁令和5.3.31判決

事案の概要

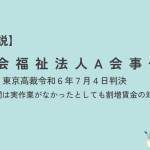

本件は、B社との間で雇用契約を締結しているAさんが、B社に対して、時間外労働、深夜労働、休日労働にかかる2年分の未払賃金等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

AさんとB社の雇用契約

Aさんは、一般貨物自動車運送事業を業とするB社との間で無期雇用契約を締結し、大型車両の運転業務に従事していました。

B社の運転手には、北海道内を出発して本州内で貨物運送業務(本州便)に従事する長距離運転手と、北海道内での貨物運送業務(道内便)に従事する短距離運転手が存在していましたが、Aさんは前者の長距離運転手でした。

賃金規程の定め

B社の賃金規程では、賃金は、①基本給、②安全皆勤手当、③残業手当、④管理手当、⑤営業手当、⑥通勤手当、⑦その他から構成されるものと定められていました。

上記の②安全皆勤手当とは、1計算期間に欠勤がないなど一定要件を満たした従業員について1万円が支給されるものでした。

また、上記③の残業手当とは、基本給に諸手当を加えた額に、一定の乗率および労働時間を乗じたものとされていました。

契約書の記載

もっとも、Aさんが署名押印した雇用契約書の給与の欄には、基本給として月額15万7500円と記載されているものの、各種手当欄に具体的な金額の記載がなく、「当社規定により支給される」旨の不動文字での注意書があっただけでした。

また、B社は、本州便の運転手に対しては、基本給(15万7500円)を支給した上、売上げの10%に相当する額を残業手当として支払っており、B社の賃金規程とは異なる扱いがなされていました。

訴えの提起

Aさんは、売上げの10%を支給する旨の残業手当は、割増賃金には当たらないと主張して、平成28年9月1日から、AさんがB社を退職した平成30年8月30日までの期間に該当する時間外労働、深夜労働、休日労働にかかる未払賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件では、売上げの10%で算定される残業手当が、労働基準法37条所定の割増賃金として認められるか否かが争点となりました。

本判決の要旨

判断枠組み

使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。

そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする労働基準法37条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである(最高裁令和2年3月30日第1小法廷判決・国際自動車(第二次上告審)事件参照)。

有効な固定残業代と言えるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが判別できることが必要です。

本件の検討

➣固定残業代制を採用することの合意の有無

これを本件についてみると、本件残業手当は、賃金支給の際に基本給その他の手当とは区別されて支給されていたことから、形式的には通常の労働時間の賃金に当たる部分と判別されていたといえ、また、その名称からするとB社は、時間外労働等に対する対価とする意図で支払っていたものと推認される。

しかし、前記認定のとおり、本件雇用契約書には時間外労働等の対価として本件残業手当を支給する旨やその算定方法についての記載はなく、本件残業手当の算出方法は、本件賃金規程に記載されている残業手当の算出方法と全く異なるものであること、採用面接やその後の賃金の支給の際に、B社からAさんに対して、時間外労働等の対価として本件残業手当を支給する旨やその算定方法について説明しているものとは認められないことからすると、本件残業手当の名称やB社の意図を考慮しても、AさんとB社との間に、本件残業手当を時間外労働等に対する対価として支払う旨の合意があったと直ちに推認することはできない。

➣通常の賃金と割増賃金との明確な区別の可否

また、本件残業手当は、運転手に対して、売上げの10%に相当する金額を支払うものであるから、労働時間の長短に関わらず、一定額の支払が行われるものであるし、本件残業手当として支給される金額の中には通常の労働時間によって得られる売上げによって算定される部分も含まれることとなるから、当該部分と時間外労働等によって得られた売上げに対応する部分との区別ができないものである。

➣労働基準法の趣旨との関係

また、労働者の売上げに基づくものであるから、労働者の時間外労働時間の有無や程度を把握せずとも算定可能なものであり、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、労働時間に関する労働基準法の規定を遵守させようとする同法37条の趣旨に反するものであるといわざるをえない。

まとめ

したがって、本件残業手当は、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない。

結論

裁判所は、以上の検討により、売上げの10%で算定される残業手当は、労働基準法37条所定の割増賃金として認められず、B社はAさんに対して、未払いの時間外労働等に対する割増賃金等の支払い義務があるとの判断を示しました。

解説

本件のポイント

本件では、売上げの10%で算定されて支給されていた残業手当が、割増賃金として認められるか否かが問題となりました。

冒頭でも述べたとおり、固定残業代の割増賃金該当性が争われる事案では、実際の金額が労働基準法37条所定の金額を上回っているか否か(金額適格性)に加えて、雇用契約書の記載内容等に照らして、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われているか否か(対価性)という点から判断されています。

ここでいう金額適格性については、通常の賃金部分と割増賃金部分が判別可能か否かという観点から判断されることになりますが、本件では、通常の賃金と割増賃金との明確な区別ができない点を、対価性が否定される理由として挙げている点で注目されます。

また、本判決では、対価性が否定される理由として、

✔雇用契約書に時間外労働等の対価として支給する旨や算定方法についての記載がなかったこと

✔本件賃金規程に記載された算出方法とも異なっていたこと

✔採用面接の際等においてもAさんに対して説明がなかったこと

なども挙げられており、支給する残業手当が労働基準法37条所定の割増賃金に該当するか否かを検討するにあたって、これらの考慮事項は大きなポイントになります。

弁護士にご相談ください

固定残業代制を採用している場合であっても、これが労働基準法上の割増賃金として認められない場合には、会社は労働者に対して、過去3年分に遡って未払賃金を支払う義務を負います。

特に近年では、残業代の支払いをめぐる問題が増加しており、社会的にも大きな注目を集めています。

したがって、固定残業代制の導入を検討している場合、または既に導入している場合には、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、労働時間に関する労働基準法の規定を遵守させようという労働基準法37条の趣旨に反する制度内容、制度設計となっていないか否かを改めて確認する必要があります。

上述のとおり、せっかくの制度が無効であると判断されてしまうと、会社にとっては大きな不利益が生じることになります。

従業員との間の後の紛争を予防する観点からも、残業代などに関するお悩みについては、日ごろから顧問弁護士にご相談いただくことがおすすめです。