【判例解説】コンビニのフランチャイズ加盟者は労組法上の「労働者」に当たるのか【ファミリーマート編】

Recently updated on 2026-01-02

令和4(2022)年12月、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社との間で加盟店基本契約を締結して店舗を経営する加盟者が、労働組合法上の労働者に該当するか否かが争われたセブンイレブンジャパン事件の東京高裁判決がありました(令和5年7月12日確定)。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

セブンイレブンジャパン事件は、コンビニエンスストアを経営する加盟者の労組法上の労働者性をめぐる中央労働委員会の命令に対して取消訴訟が提起された初めての例であったこと、また、フランチャイズ契約を締結した加盟者は「労働者」に該当しないという判断を示すものであったことなどから、世間の注目を集めました。

さて、今回はファミリーマートを背景に、コンビニ加盟店主らの労働者性と断交拒否の不当労働行為該当性が争われた事件を紹介します。

セブンイレブンジャパン事件との相違にも着目しながら、改めてフランチャイズ契約の加盟者の「労働者」性について考えてみましょう。

裁判例のご紹介(国・中労委(ファミリーマート)事件・東京高裁令和6年3月13日判決)

※これまでは原審判決(東京地方裁判所令和5年5月25日判決)をご紹介していましたが、令和6年3月13日の控訴審判決を受けて、本記事を大幅に改訂しています。

ぜひ最後までご覧ください。※

どんな事案?

本件は、コンビニフランチャイズ本部との間でフランチャイズ契約を締結する加盟者が、労組法上の「労働者」に当たるかどうか?が争われた裁判例です。

何が起きたか?

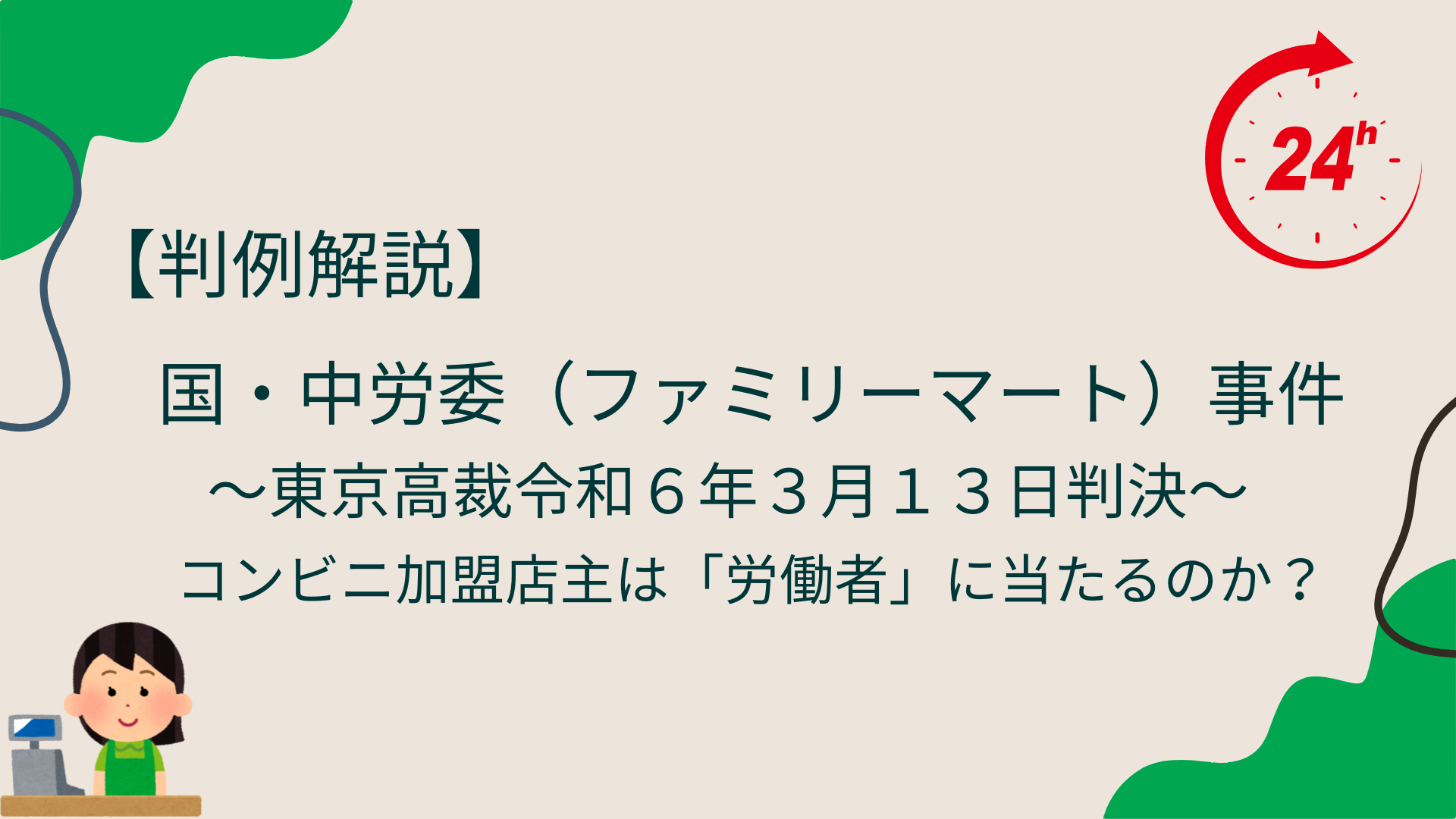

A組合について

A組合は、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営するB社との間でフランチャイズ契約を締結した加盟者が中心となり、平成24年8月に結成された団体です。

平成24年9月から10月当時、A組合の組合員は13名おり、うちB社との間でフランチャイズ契約を締結した加盟者が10名、B社とフランチャイズ契約を締結した法人の加盟者の代表者が2名、その配偶者であり店のマネージャーを務める者1名で構成されていました。

なお、加盟者組合員は、いずれも加盟店舗の店長を務めており、個人加盟者のうち8名は「2FC契約」(店舗物件・設備をB社が調達して加盟者に使用貸借される契約)を締結していました。

B社による団体交渉の拒否

平成24年9月及び同年10月、A組合はB社に対して、「加盟者が再契約を希望する際にB社が可否を決定する具体的な判断基準について」を議題とする団体交渉を申し入れました。

もっとも、A組合とB社との間で各団体交渉申入れにかかる団体交渉は開催されませんでした(本件団交拒否)。

団交拒否に対する措置

A組合は、本件団交拒否は、労働組合法7条2号の不当労働行為に該当すると主張して平成24年12月に東京都労働委員会(都労委)に対して、救済申立てを行いました。

これを受けて、都労委は、A組合の申立てを任用し、平成27年3月17日付けで救済命令を発しました。

これに対して、B社が中央労働委員会(中労委)に対して再審査の申立てを行ったところ、中労委は、加盟者は労組法上の「労働者」ではないという理由によって本件団交拒否は不当労働行為に当たらないと判断し、都労委の命令を取り消す旨の命令を発しました(本件命令)。

訴えの提起

そこで、A組合は、中労委が属するY(国)に対して、本件命令の取消しを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

本件では、本件団交拒否が労働組合法(労組法)7条2号所定の不当労働行為に当たるか否かが主要な争点となりました。

そして、この争点を判断する前提として、“A組合の組合員が労働組合法上の「労働者」に該当するかどうか?”が問題となりました。

裁判所の判断

裁判所は、A組合の組合員は労組法上の「労働者」には当たらず、X組合の請求は認められないと判断しました。

判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では本判決のポイントをご紹介します。

労組法上の労働者性を判断する前提事項

まず、裁判所は、A組合の組合員が労組法の「労働者」に当たるかどうかを判断する前提として、B社による本件団交拒否が不当労働行為に当たるというには、

「本件各団交申入れ当時、A労組が、労組法上の労働者がその構成員の主要部分を占め(…)る団体(…)であると認められることが必要であ」り、「特に、B社と2FC契約を締結した個人加盟者で、かつ、加盟店舗で店長を務める者は、A労組の組合員の過半数(…)を占めており(…)、この立場にある者が、労組法上の労働者」であると肯定できれば、「A労組は、労組法上の労働者が構成員の主要部分を占め(…)る団体といえる」一方で、「加盟店舗の店長を務めていない者又は加盟店舗で店舗運営業務に従事したことがない者を含めて、全般的かつ一般的に、労組法上の労働者であると認められる必要はない」

という認識を示しました。

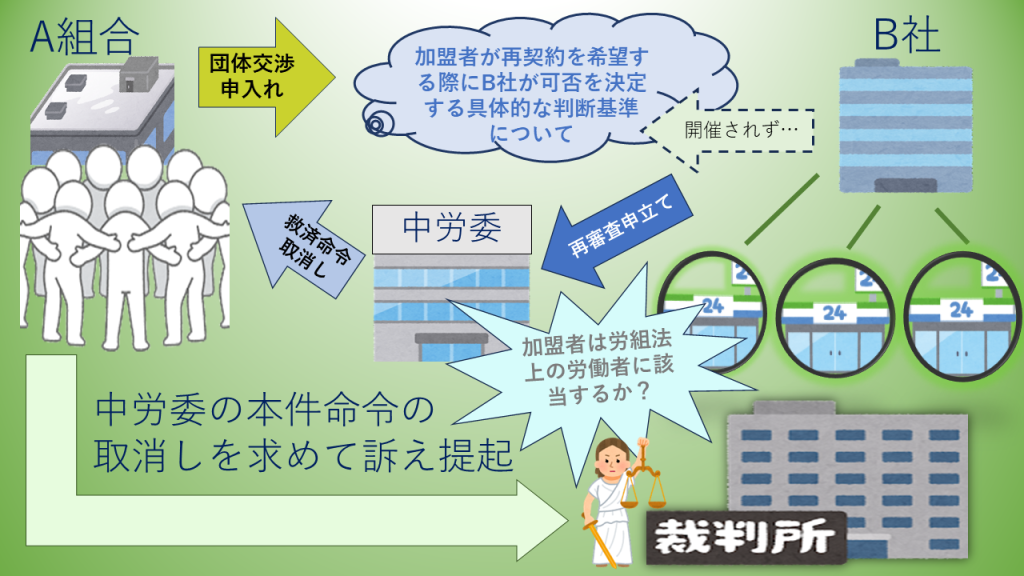

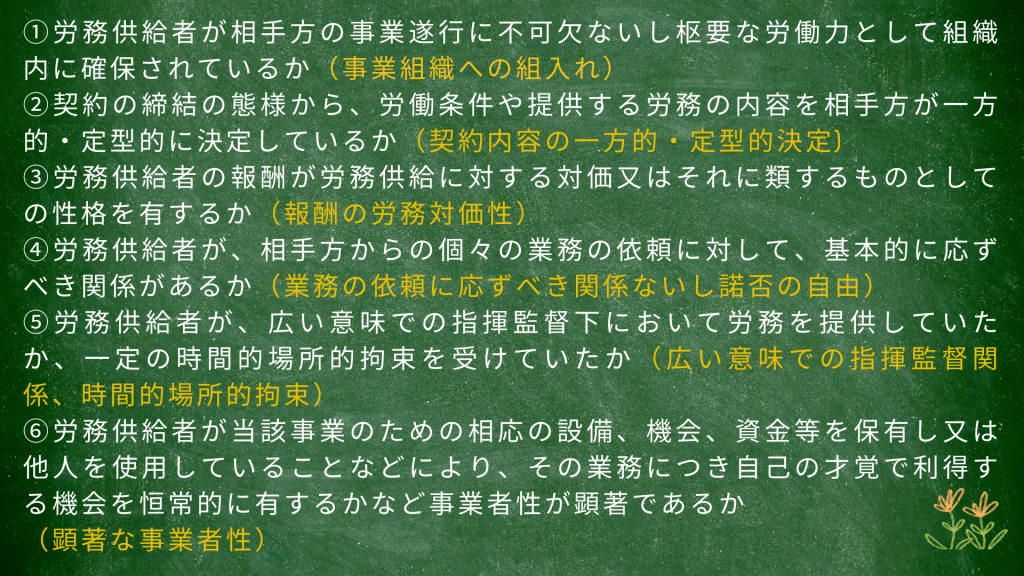

労組法上の「労働者」に当たるかどうかは6つの要素に着目

その上で、裁判所は、労組法上の「労働者」に当たるかどうかは、

①労務供給者が相手方の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか(事業組織への組入れ)

②契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか(契約内容の一方的・定型的決定)

③労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか(報酬の労務対価性)

④労務供給者が、相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係があるか(業務の依頼に応ずべき関係ないし諾否の自由)

⑤労務供給者が、広い意味での指揮監督下において労務を提供していたか、一定の時間的場所的拘束を受けていたか

を積極的要素として考慮し、かつ、

⑥労務供給者が当該事業のための相応の設備、機会、資金等を保有し又は他人を使用していることなどにより、その業務につき自己の才覚で利得する機会を恒常的に有するかなど事業者性が顕著であるか(顕著な事業者性)

を消極的要素として考慮すべきである(最一小判昭51・5・6(CBC管弦楽団事件)、最三小判平23・4・12(新国立劇場運営財団事件)、最三小判平23・4・12(INAXメンテナンス事件)、最三小判平24・2・21(ビクターサービスエンジニアリング事件)参照)

との判断枠組みを示しました。

検討要素①事業組織への組入れ

まず、裁判所は、①事業組織への組入れについて、2FC契約の場合、加盟者が「自ら店長となり(…)店舗運営業務に従事することが必要とされることが多い」とはいえるが、他方でB社の事業において、加盟者の「労働力は必須のものではなく、(…)2FC契約・単一店舗運営においても、(…)加盟者が雇用店長を選任することが容認され(…)店長でない加盟者も存在して」おり、「本件契約が、A労組の組合員を労働力として確保することをも目的としているとまで断ずることはできず」「店舗運営業務に自ら従事するか否か、いつ、何時間、どのような店舗運営業務に従事するかと行った事項は、加盟者店長が自ら決定し(…)B社は、上記事項について(…)管理する権限はな」いから、加盟者が「B社の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力としてB社の組織内に(…)確保されているということができない」と判断しています。

検討要素②契約内容の一方的・定型的決定

次に、裁判所は、②契約内容の一方的・定型的決定については、「本件契約の内容は、B社により一方的かつ定型的に決定されて」いたといえると判断しました。

検討要素③報酬の労務対価性

そして、裁判所は、③報酬の労務対価性については、B社が受領する「引出金・配分金の金額は、加盟店舗における営業利益の多寡(…)によって変動」し、加盟者の「店舗における就業による出来高、業務量又は就業時間等によって、自動的に算出されるものではなく、労務対価性があると評価できるものではない」などと判断しています。

検討要素④業務の依頼に応ずべき関係ないし諾否の自由

裁判所は、④業務の依頼に応ずべき関係ないし諾否の自由については、「店舗の業務に関し、加盟者がB社から個々の業務の依頼を受けることは想定されて」おらず、「業務の依頼に応ずべき関係(…)の前提である個々の業務の依頼が欠けている」などと指摘しています。

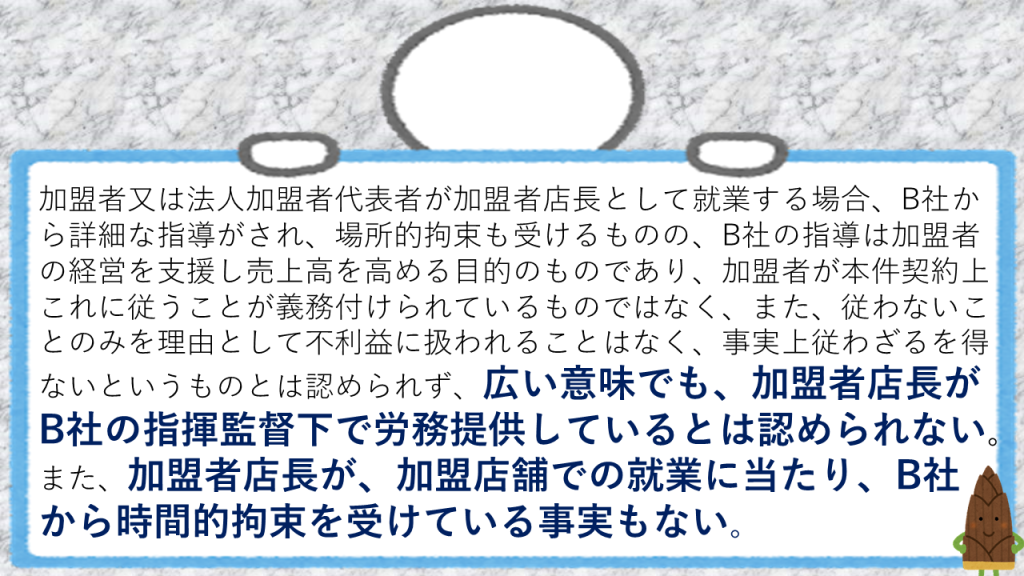

検討要素⑤広い意味での指揮監督関係、時間的場所的拘束

その上で、裁判所は、⑤広い意味での指揮監督関係、時間的場所的拘束については、加盟者店長が「店舗で就業する際、B社から詳細な指導がされ、場所的拘束を受けることはあったものの、店舗運営業務上の重要な要素である商品の発注、雇用従業員の配置及び店頭サービスの導入についてもB社の指導に応じない加盟者がいたこと、その場合でも、指導に応じないことのみを理由として、B社が加盟者を不利益に取り扱うことがあったとは認め難いこと」を指摘し、「広い意味でも、加盟店(ママ)店長がB社の指揮監督下で労務提供しているとは認められず、時間的拘束を受けているとも認められない」と示しています。

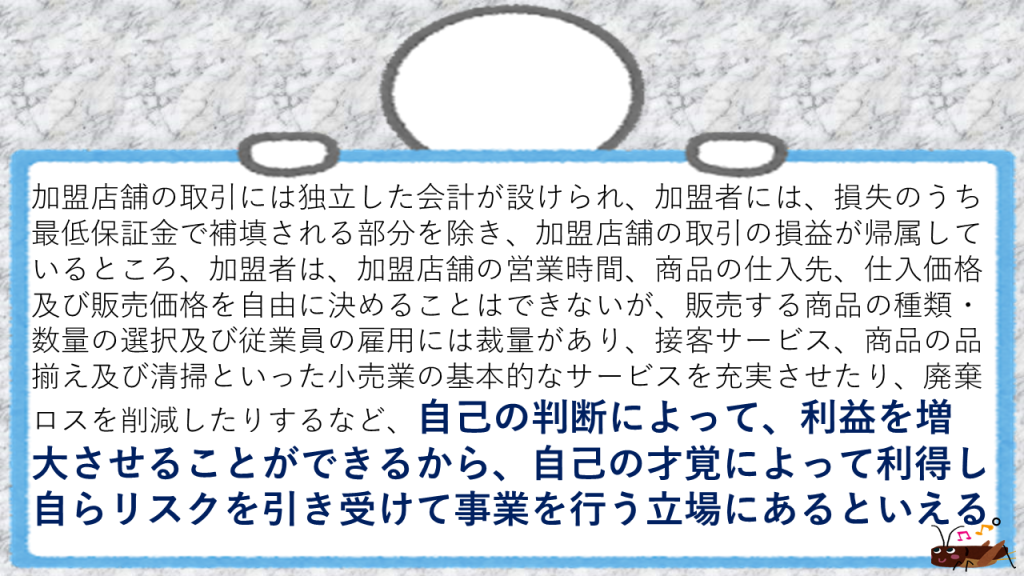

検討要素⑥顕著な事業者性

また、裁判所は、⑥顕著な事業者性については、加盟者は、商品の種類・数量を自由に選択し、値下げ販売を認められており、また、従業員の雇用、教育および指揮命令等によって店舗の損益を変動させる余地があること等からすれば「加盟者は、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者として、顕著な事業者性があると認められる」と判断しています。

①から⑥までの要素を総合したまとめ

裁判所は、上記各要素①から⑥の検討によれば、会社による契約内容の一方的・定型的決定がある(②)といっても、A労組の組合員は労組法上の労働者性は認められず、本件団体交渉拒否は労組法7条2号違反には当たらない、と判断しました。

本判決の振り返り

この裁判例ではコンビニ加盟店主の労働者性が問題になりました

今回ご紹介した裁判例では、コンビニのフランチャイズ加盟店主らの労働組合法上の「労働者」に当たるかどうか?が問題となりました。

「労働者」性と聞くと、どれも同じような意味合いだと思ってしまいますが、実は一言で労働者性と表現しても、労働基準法上の「労働者」と労働組合法上の「労働者」の定義は異なります。

労働基準法上の「労働者」とは、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」(労基法第2条1項)をいいます。

その一方で、労働組合法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法第3条)をいいます。

※本件で問題になっていたのは、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営するB社(ファミリーマート)との間でフランチャイズ契約を締結して店舗を経営する加盟店の加盟店主らが、「労働組合法上の労働者」に該当するか否かです。

本件のポイント(セブンイレブンジャパン事件との相違)

全般的かつ一般的に労働者性を判断する必要ないことについて

本判決は、A組合は、B社との間で2FC契約を締結した個人加盟者であり、かつ、加盟店舗で店長を務める者が組合員の過半数を占めているところ、本件で問題となっているのは、まさにこのタイプの加盟者の労働者性であることから、これとは異なるタイプの加盟者(具体的には、加盟店舗の店長を務めていない者や店舗運営業務に従事したことがない者)についてまで、全般的かつ一般的に労働者性を判断する必要がないと示しています。

この点、セブンイレブンジャパン事件では、フランチャイズ・チェーンに属する加盟者に関して、全般的かつ一般的に労働者性を検討する姿勢を示しており、この点で本件との相違が見られます。

判断基準について

本判決では、労組法上の労働者性を判断するにあたり、

①労務供給者が相手方の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか(事業組織への組入れ)

②契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか(契約内容の一方的・定型的決定)

③労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか(報酬の労務対価性)

④労務供給者が、相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係があるか(業務の依頼に応ずべき関係ないし諾否の自由)

⑤労務供給者が、広い意味での指揮監督下において労務を提供していたか、一定の時間的場所的拘束を受けていたか(広い意味での指揮監督関係、時間的場所的拘束)

という①から⑤の要素を積極的要素として考慮し、

⑥労務供給者が当該事業のための相応の設備、機会、資金等を保有し又は他人を使用していることなどにより、その業務につき自己の才覚で利得する機会を恒常的に有するかなど事業者性が顕著であるか(顕著な事業者性)

については、消極的要素として考慮すべきであるとしています。

この点、セブンイレブンジャパン事件では、労働者性を検討するにあたり、特に⑥の顕著な事業者性を重視しており、かかる観点においても本件との相違が見られます。

弁護士法人ASKにご相談ください

本判決は、セブンイレブン事件判決と同様、コンビニオーナーのみならずフランチャイズ契約における加盟店の労組法上の労働者性に関して判断する上でとても参考になる判決です。

また、フランチャイズ契約は専門用語も多く、とても複雑な契約ですので、契約締結前から弁護士に契約書の内容などを確認してもらい、留意すべき事項や契約後に生じる可能性のあるトラブルなどについても事前によく確認しておくことが肝要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

フランチャイズ契約の締結や内容にお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)