労働時間の管理は要注意【大栄青果事件】

- 当社は川崎市内で青果店を営んでおります。当社の歴史は非常に古く、先代から家業の延長のような形でやってきたため、非常に古い「就業規則」しかありません。従業員の労務管理も事実上なにもできていません。

このたび、辞めた従業員から残業代の請求がありました。計算できないのに支払う必要があるのでしょうか。 - 労働基準法89条により、就業規則には、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇」等の必ず決めておかなければいけない事項が定められています。また、就業規則は労働者に周知する必要があり、これらの要件を満たさないと就業規則自体の有効性自体が認められないことにもなります。

さらに、労働時間の管理もできていない場合、事実上、労働者の主張に沿った労働時間が認められてしまう可能性がありますし、基礎となる賃金額も諸手当が乗った総額をベースに計算されることとなり、非常に多大な残業代支払いリスクを負うことになります。

労務管理は非常に重要です。詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

会社が行うべき労働時間の管理とは?

使用者は、従業員の労働時間を適正に把握する責務があります。

具体的には、各従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが求められます。

労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれている時間のことです(最高裁平成12年3月9日判決・三菱重工長崎造船所事件)。

労働時間に該当するかどうかは、客観的に判断されます。例えば制服への着替えの時間や待機時間、研修に参加する時間などであっても労働時間にあたる場合があるため、注意が必要です。

労働時間の管理は、以下のいずれかの方法により行うことが原則とされています。

- 使用者が、自ら現認することによって確認し、適正に記録する方法

- タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する方法

なお、厚労省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、公表しています。

やむを得ず、従業員の自己申告により労働時間を把握する場合の留意点なども記載されていますので、参照してみてください。

また、労働時間の管理についてお悩みの場合には、弁護士に相談してみることがおすすめです。

裁判例のご紹介(大栄青果事件・福岡地裁小倉支部令和5年6月21日判決)

さて、今回は、労働者による残業代請求をめぐり、使用者による適正な労働時間の管理が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案?

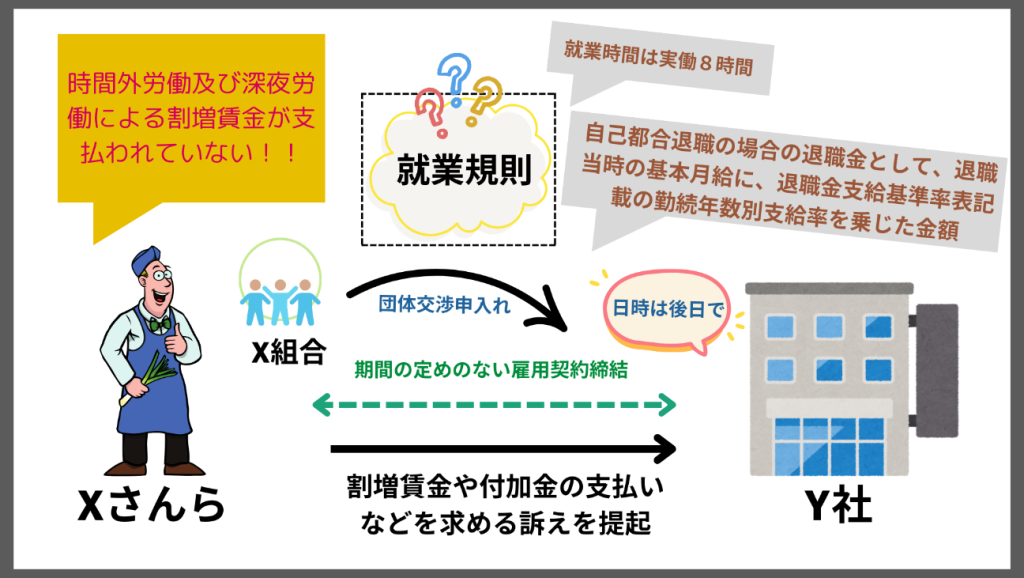

この事案は、Y社との間で、期間の定めのない雇用契約を締結して稼働していたXさんらが、時間外労働及び深夜労働による割増賃金及び付加金の支払いなどを求めて、Y社を訴えたものです。

何が起きた?

Y社について

Y社は、農林水産物の売買を目的とする株式会社で、北九州市B卸売市場内で成果物を取り扱う卸業者として活動していました。

ただし、Y社はすでに解散しており、清算手続中です。

Xさんらについて

Xさんらは、Y社との間で、期間の定めのない雇用契約を締結していました。

Xさんらの業務は、主として、青果市場内でのセリ関係業務と、セリにより仕入れた商品の販売先への配達業務でした。

セリ関係業務は、セリの資格を有する従業員(セリ人)が中心となっていましたが、そのほかの従業員もセリ人のサポート業務をしていました。

また、Xさんらには、基本給、セリ人手当(X2,X3,X6のみ)、早出手当、所定時間外賃金、皆勤手当が支給されていました。

就業規則

Y社には、昭和55年8月付の時間外・休日労働協定届とともに、「就業規則」と題する手書き書面(本件就業規則)が存在していました。

この中では、就業時間が実働8時間であることのほか、自己都合退職の場合の退職金として、退職当時の基本月給に、退職金支給基準率表記載の勤続年数別支給率を乗じた金額とする旨が記載されていました。

なお、退職金支給基準率表には、不動文字で勤続年数と支給基準率が印字されていましたが、手書きで基準上限を20万円とする旨(本件退職金上限の定め)が加筆されていました。

就業規則の明示を求める団体交渉

令和3年2月21日、Xさんらは、X組合(全国一般労働組合福岡地方本部)に加入しました。

そして、同月23日、X組合は、Y社に対して、団体交渉申入書を提出し、就業規則等の明示などを求めました。

しかし、Y社は、所在不明と主張して、団体交渉の日時は後日回答するとしました。

また、Y社は、同月末、Xさんらに対して、同年3月31日付の解雇通知書を郵送しましたが、団体交渉の日程については回答をしませんでした。(なお、同月12日に、X組合はY社に対し団体交渉を申し入れています。)

また、Xさんらは、Y社に対して、同月5日支払い分までの未払い賃金の支払いを催告する書面を送付し、同書面は同月18日頃、Y社に到達しました。

訴えの提起

Xさんらは、令和3年3月31日付で全員解雇され、退職金としてX2さんには288万円、X3さんには428万円が支払われました。

このような中で、Xさんらは、Y社が時間外労働及び深夜労働による割増賃金を支払っていないなどとして、割増賃金や付加金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

なお、当初、Xさんらは、平成31年1月分〜3月分を始期、令和3年2月ぶんを終期としていましたが、Xさんらは令和4年7月25日付の第4準備書面において、請求期間を平成31年1月1日から令和3年3月31日までとする旨主張して、請求を拡張しています。

問題になったこと(争点)

この裁判では、XさんらのY社に対する未払割増賃金請求との関係において、

①割増賃金計算の基礎となる賃金単価額がいくらか?

②Xさんらの各労働時間は何時間か?

③事業場外みなし労働時間制は適用されるか?

④付加金請求が認められるか?

などが問題になりました。

なお、裁判ではこの他にも問題になったことがありますが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、上記の問題点について、次のように判断し、Xさんらの未払割増賃金請求や付加金請求を認めました。

| 問題点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①割増賃金計算の基礎となる賃金単価額がいくらか? | Xさんそれぞれについて、各個人らに支給額された合計額をもって、割増賃金の基礎となる賃金の額とすべき |

| ②Xさんらの各労働時間は何時間か? | Xさん個人らの主張どおり認める |

| ③事業場外みなし労働時間制は適用されるか? | 適用されない |

| ④付加金請求が認められるか? | 認められる |

本判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

①割増賃金計算の基礎となる賃金単価額がいくらか?

➤法定労働時間を前提に労働時間を算定

まず、裁判所は、Y社の就業規則について、作成経緯が定かではないことや従業員への周知も定かではないことなどから有効性が認められないとして、Xさんらの労働時間を法定労働時間を前提に算定しました。

「(…)本件就業規則が存在するところ、これについては、作成の経緯が定かでなく、そもそも従業員に周知されたか否かも定かでないこと等からすれば、これを直ちに有効なものとして認めることはできない。

そこで、1か月の所定労働時間については、週40時間の法定労働時間を前提にして算定すると、173.80時間となる(計算式 40時間÷7日×365日÷12か月=173.80。ただし、小数点第3位以下は切り捨て。)。」

➤支給額の合計額を割増賃金計算の基礎となる賃金とする

また、割増賃金計算の基礎となる賃金単価額についても、支給条件が明確ではないなどとして、Xさんら各個人に支給額された合計額が割増賃金の基礎となる賃金の額となる、と判断しました。

「(…)Xさん個人らには、基本給のほか、セリ人手当、皆勤手当、早出手当及び所定時間外賃金の合計額が毎月支払われていたところ、セリ人手当及び皆勤手当については、その性質上、除外賃金に当たるとは認められない。また、早出手当及び所定時間外賃金については、そもそも、これらの手当等の支給条件が明確でなく、明確区分性及び対価性があるとは認められない。

そこで、(…)Xさん個人らに支給額された合計額をもって、割増賃金の基礎となる賃金の額とすべきであ(…)る。」

②Xさんらの各労働時間は何時間か?

その上で、裁判所は、Xさんらの始業時刻や終業時刻については、Y社によって明確に管理されておらず、休憩時間も1日あたり1時間を超えた長時間の休憩が常態化していたともいえないなどとして、Xさんら主張のとおりの労働時間を認めました。

➤始業時刻や終業時刻の概括的認定は認められる

「Xさん個人らの主張する始業時刻及び終業時刻については、基本的には、おおよその記憶に基づく概括的な主張となっているところ、Y社において始業時間及び終業時間の管理を目的とするタイムカード等が全く採用されていなかったことにも鑑みれば、客観的な証拠に反し、または明らかに不合理な内容を含むといった場合には格別、そうでない限りは、上記のように概括的な主張に沿って認定することも許容され得るとするのが相当である。

これを本件について見るに、Xさん個人らの業務は、午前7時に開始されるセリに向けての準備から始まり、セリを経て、商品を販売先に配達する準備や在庫管理を行い、販売先への配達業務を行うという流れになっているところ、これら業務の流れからすれば、Xさん個人らの主張する始業時刻及び終業時刻は明らかに不合理な内容を含んでいるとは認められず、また、請求期間全体としてみた場合において、客観的な証拠に反するとまでは認められない。

そうすると、始業時刻及び終業時刻については、Xさん個人らの主張どおり認めるのが相当である。」

➤休憩時間もXさんらの主張のとおり

「Xさん個人らは、1日につき1時間の休憩時間を主張しているところ、これを超えて長時間の休憩をとることが常態化していた事実は認めるに足りないことに鑑みれば、Xさん個人らの主張どおり認めるのが相当である(…)。」

③事業場外みなし労働時間制は適用されるか?

また、Y社側は、事業場外労働みなし労働制の適用を主張していましたが、裁判所は、「労働時間を算定し難いとき」には当たらないとして、この主張を排斥しました。

「Y社は、従業員が労働時間の大半を事業場外で従事すること、定まった始業時刻、終業時刻がなく従業員の判断で業務を進められることから、「労働時間を算定し難いとき」(労働基準法38条の2第1項本文)に該当し、Y社には事業場外労働のみなし労働制が適用される旨を主張する。

しかしながら、労働時間を算定し難いか否かの判断に際しては、勤務の状況を具体的に把握することが困難であったか否かが重要となるところ、本件において、Xさん個人らの業務は、各労働日ごとに被告の事務所を出発し、必ずY社の事務所に戻ってくるというものであり、直行直帰が常態化していた等の事情も認められないことからすれば、客観的にみて勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難い。

そうすると、Y社に、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるとするY社の前記主張は採用できない。」

④付加金請求が認められるか?

最後に、裁判所は、Y社がXさんらの労働時間をきちんと行わずに、多額の割増賃金を発生させたことを指摘し、付加金請求を全部認めるとの判断を示しました。

「本件において、Y社は、前記3のとおり、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるとの独自の見解を前提に、Xさん個人らの労働時間の管理を全く行わず、結果として多額の未払割増賃金を生じさせていることからすれば、これに係る付加金請求を全部(ただし、除斥期間が経過したものを除く。)認めるのが相当である。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、未払い残業代の請求が問題になっていました。

特に特筆すべきことは、会社側の就業規則の有効性が否定され、従業員らの労働時間について、法定労働時間を前提に算定したことではないでしょうか。

また、実労働時間についても、会社側がきちんと管理・把握していなかったことから、従業員側の主張に沿って判断されています。

加えて、この会社側の労働時間の管理不足が、最終的に付加金請求が認められるという結論にもつながっている点で、使用者としては要注意です。

労働時間については、管理しているつもりで、意外と抜け漏れが生じてしまうことがあります。改めて労働時間の管理の方法、態様などを見直すことが大切です。

未払い残業代請求などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)