依願免職処分の取消請求?退職願の提出を受けた際には要注意【長崎市・市選挙管理委員会事件】

- 当社は、川崎市内で建設会社を営んでおります。このたび、従業員から退職願を提出されたので受理しました。ただ、この従業員は半年くらい前から言動がおかしく言っていることが支離滅裂であったことから、退職後に何を言われるかが不安です。

- 退職願は、従業員の側から会社との雇用契約を終了させる(退職する)旨の意思表示です。退職願が有効であるというためには、本人が退職の意味を理解し、意思表示できる能力が備わっていることが前提になります。普段の本人の言動、退職願が提出される前後の言動等から、退職の意味を理解しておらず退職の意思表示をする能力が備わっていないと判断されると、退職願の提出があったとしても退職の意思表示としては無効とされるおそれがあります。

その場合、適切に休職命令をした上で休職期間満了時に復職可能かどうかを見極めるなど、慎重な判断をする必要があります。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

依願免職処分とは

従業員が企業秩序や職務規律について違反行為を行った場合、会社が当該従業員に対して懲戒処分を行うことがあります。

このような懲戒処分が行われるのは、一般企業の従業員だけではありません。

公務員も同様です。

国家公務員法82条では、以下のいずれかに該当する場合には、当該職員に対して、懲戒処分を行うことができることが定められています。

- 国家公務員法や国家公務員倫理法、これらの法律に基づく命令(訓令や規則を含む。)に違反した場合

- 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合

- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

懲戒処分の種類としては、4つあります。

| 免職処分 | 職員の身分をはく奪して、公務員関係から排除する |

| 停職処分 | 1日以上1年以下、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない |

| 減給処分 | 1年以下の期間、俸給月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる |

| 戒告処分 | その責任を確認し、将来を戒める |

また、免職処分には、懲戒免職、分限免職、依願免職、諭旨免職があります。

中でも依願免職は、本人の希望を受け入れて行う免職処分であり、場合によっては論旨免職を受けた公務員が退職する場合も依願免職として扱われるケースもあるようです。

裁判例のご紹介(長崎市・市選挙管理委員会事件・福岡高裁令和3年10月14日判決)

さて、今回は、そんな依願免職をめぐり、退職願にかかる意思表示の効力が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

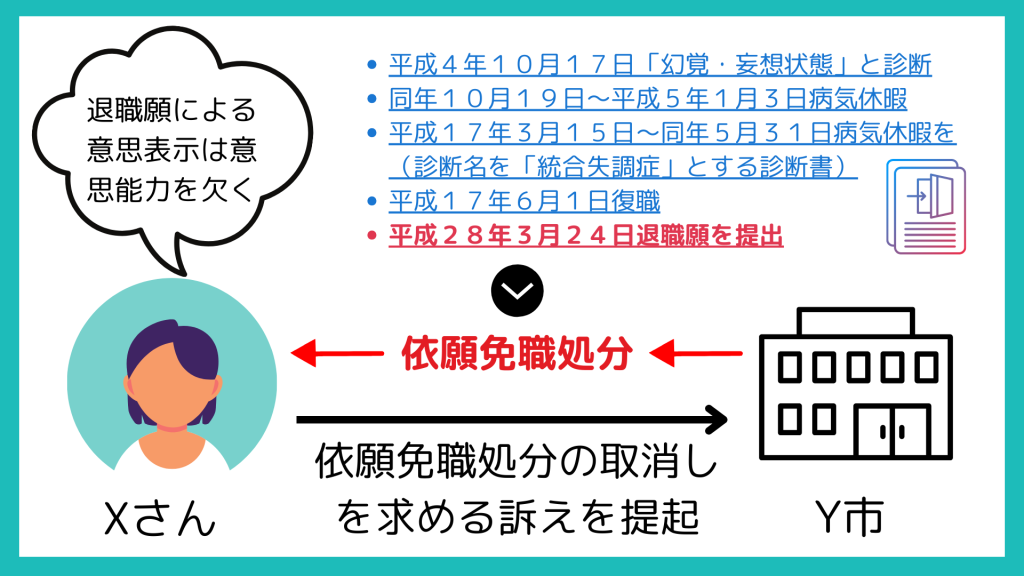

本件は、Xさんが、Y市に対し、処分行政庁がXさんに対して平成28年3月31日付で行った依願免職処分(本件処分)は、前提となるXさんの退職願による意思表示が意思能力を欠く無効なものであって違法であるなどと主張し、本件処分の取消しを求めた事案です。

何が起きたか?

Xさんについて

Xさんは、昭和62年4月1日にY市に採用され、総務部等における勤務を経て、平成25年4月1日から、処分行政庁(選管委員会)の選管事務局で勤務していました。

なお、平成25年4月当時、選管事務局事務長は、F事務長でした。選管事務局には総務啓発係と選挙管理係があり、Xさんが所属する総務啓発係での直属の上司は、G係長でした。

Xさんの病気休暇①

Xさんは、平成4年10月17日、医療法人H会Jクリニックを受診し、「幻覚・妄想状態」と診断されました。

そして、Xさんは、同月19日から平成5年1月3日までの間、病気休暇を取得しました。この際、Xさんは、Y市に対して、診断名を「神経衰弱状態」とするJクリニックK医師(作成の診断書を提出しました。

Xさんの病気休暇②

また、Xさんは、平成17年3月15日から同年5月31日までの間、病気休暇を取得しました。この際、Xさんは、Y市に、診断名を「統合失調症」とする医療法人L病院M医師作成の診断書を提出しました。

その後、Xさんは、平成17年6月1日に復職して以降、平成28年3月31日まで、休職することはありませんでした。

退職願の提出及び依願免職処分

Xさんは、平成28年3月24日、選管委員会宛ての退職願を提出しました。

これに対して、選管委員会は、平成28年3月31日付けで、Xさんに対して依願免職処分(本件処分)を行いました。

本件訴えの提起

Xさんは、本件処分を不服として、平成28年10月28日、Y市公平委員会に対し、審査請求をしました。もっとも、同委員会は、平成29年10月31日、Xさんの審査請求を却下する決定をしました。

そこで、Xさんは、平成30年3月26日、本件処分は、前提となるXさんの退職願による意思表示が意思能力を欠くものであって違法であるなどと主張し、本件処分の取消しを求める訴えを提起しました。

保佐開始の審判

なお、長崎家庭裁判所は、平成30年9月21日、Xさんについて、Xさんの父であるCさんを保佐人とする保佐開始の審判をなし、Cさんに、訴訟行為について訴訟代理人となる資格を有する者に対し授権をすることの代理権を付与しました。

そこで、Cさんは、同年10月15日、保佐人として、Xさんによる本件の訴訟代理人弁護士に対する訴訟代理権授与を追認しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張

本件の訴訟において、Xさんは、本件退職願を提出した平成28年4月24日当時、平成4年に発症して以来通院治療を続けていた統合失調症が悪化したことにより、退職願という自身の公務員としての身分を失わせることになる意思表示について正常に判断することが可能な意思能力を有していなかったことなどから、本件退職願は無効であり、これに基づく本件処分は違法であると主張していました。

争点

そこで、本件においては、処分行政庁が行った本件処分が有効であるかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

上記の争点について、原審(長崎地裁令和3年3月9日判決)の裁判所は、本件退職願による意思表示は、Xさんの意思表示を欠いた状態でされたものであって無効であるとして、このような退職願を前提として行われた本件処分は違法であると判断していました。

そして、控訴審である本判決の裁判所も、この原審判決を維持する判断を示しました。

判決のポイント

では、なぜ裁判所はこのような判断を行ったのでしょうか?

以下、判決のポイントをご紹介します。

退職の意思表示は相応高度な判断能力を要する

まず、裁判所は、「意思能力の有無は、対象となる法律行為の難易等によって変わり得る」ところ、

「本件で問題となる退職の意思表示は、公務員としての身分を失うという重大な結果をもたらすという点で公務員である個人にとって極めて重要な判断であるから、それを行うのに必要な判断能力も相応に高度のものであると考えられる。」

としました。

退職願を提出した当時のXさんは自身の言動法的効果を判断できない状況であった

その上で、裁判所は、Xさんが退職願を提出した当時の判断能力の程度について詳細に検討を行い、

「Xさんは、遅くとも平成4年10月には統合失調症を発症し(…)、平成27年12月以降、悪化し続け、平成28年3月24日時点で相当程度悪化しており(…)、その直後に30日異常行動に及んで同日のうちに医療保護入院に至っているうえ、Xさんの入院当初の心身の状態は、精神科の医師によって成年被後見人相当と診断されるほどであった(…)。これらからすれば、本件退職願を提出した平成28年3月24日時点において、Xさんの判断能力は、統合失調症のため、自身の置かれた状況を正確に把握したり、自身の言動がどのような影響をもたらすか、特にどのような法的効果をもたらすかについて判断したりすることができない程度であったと認めるのが相当である。」

との判断を示しました。

退職願を提出した後の事情を考慮することも許される

なお、裁判所は、

「Xさんの30日異常行動や医療保護入院は、本件退職願の意思表示がなされた後の事情ではあるものの(…)異動の内示は、本件退職願の前日になされているのであるから、同意思表示がなされるよりも前の事実(異動の内示)と、同意思表示がなされた後の事実(30日異常行動及び医療保護入院)との間に関連性があるというべきであるし、30日異常行動と医療保護入院は、本件退職願が提出されてからわずか1週間足らず後のことであり、時間的近接性もあることからすれば、本件退職願を提出した当時の判断能力を検討するに当たって、その後の30日異常行動や医療保護入院の事実を考慮することも許されると考えられる。」

との見解を示しました。

本件退職願による意思表示は無効である

そして、裁判所は、このような判断を前提として、

「本件退職願による意思表示の有効性を検討すると、(…)平成28年3月24日時点において、Xさんは自身の言動がどのような法的効果をもたらかすのかについて判断することができない状態にあったといわざるを得ない。そうすると、少なくとも、公務員としての身分を失うという重大な結果をもたらす退職の意思表示をするに足りる能力を有していなかったというべきである。

よって、本件退職願による意思表示は、Xさんのその余の主張を判断するまでもなく、意思能力を欠く状態でされたものであり、無効である。」

として、

「無効な本件退職願を前提としてされた本件処分は、その基礎を欠く違法なものであって、取り消されなければならない。」

との帰結を導きました。

退職願の取り扱いには注意を

今回ご紹介した裁判例では、公務員であるXさんが提出した退職願に基づき行われた依願免職処分の有効性が争われました。

本判決は、退職の意思表示は、公務員としての身分を失うという重大な結果をもたらす点で極めて重要な判断であることから、求められる判断能力も相応に高度なものとなると示しています。そして、本判決は、Xさんに関する状況などを詳細に検討し、退職願を提出した時点におけるXさんには、退職の意思表示をするに足りる能力がなかったものと判断しています。

精神疾患にり患した従業員が辞職の意思表示を示した場合については、後にその退職の意思表示の効力が争われることが多くあります。

退職願が提出された場合には、当然のように受理するのではなく、当該従業員の状況を慎重に見極めることが重要です。

弁護士法人ASKにご相談ください

従業員の退職をめぐるトラブルは多くの会社にとって悩みの種です。

退職願の提出を受けて受理したつもりが、「その退職の意思表示は自由な意思に基づくものではなかったので無効です」と後から言われることもあるかもしれません。

また、退職届の提出をすることなく、口頭で「今日限りで辞めさせていただきます」などと突然言われ、困ってしまうこともあるかもしれません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

従業員の退職に関する対応にお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)