年次有給休暇と事業譲渡【社会医療法人警和会事件】

Recently updated on 2024-09-03

年次有給休暇(年休)とは、労働者が有給で休むことができる制度です。

年休は、労働者が、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活をすることを保証するために付与されるものであり、一定期間勤続した労働者に対して付与されます。

具体的には、

- ①雇い入れの日から6か月経過

- ②その期間の全労働日の8割以上出勤

という2つの要件をいずれも満たしていることが必要です。

この要件を満たした場合、労働者には10日労働日の年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条第1項)。

また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記①、②の要件を満たした場合には、11労働日の年次有給休暇が付与され、その後も同様に要件を満たすと、次の表に示す日数が付与されることになります(同条2項)。

| 雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |

| 6か月 | 10労働日 |

| 1年6か月 | 11労働日 |

| 2年6か月 | 12労働日 |

| 3年6か月 | 14労働日 |

| 4年6か月 | 16労働日 |

| 5年6か月 | 18労働日 |

| 6年6か月以上 | 20労働日 |

労働基準法39条5項本文により、使用者は、労働者が請求する時季に年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に年次有給休暇を与えることができます(同項ただし書)。

しかし、年休が、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保証する目的である以上は、やはり使用者としては可能な限り労働者が請求した時季に応じる必要があるといえます。

さて、今回はそんな年休をめぐり、事業譲渡時における従業員の有給休暇の取り扱いが問題となった事案を取り上げます。

社会医療法人警和会事件・大阪地裁令和6.3.27判決

事案の概要

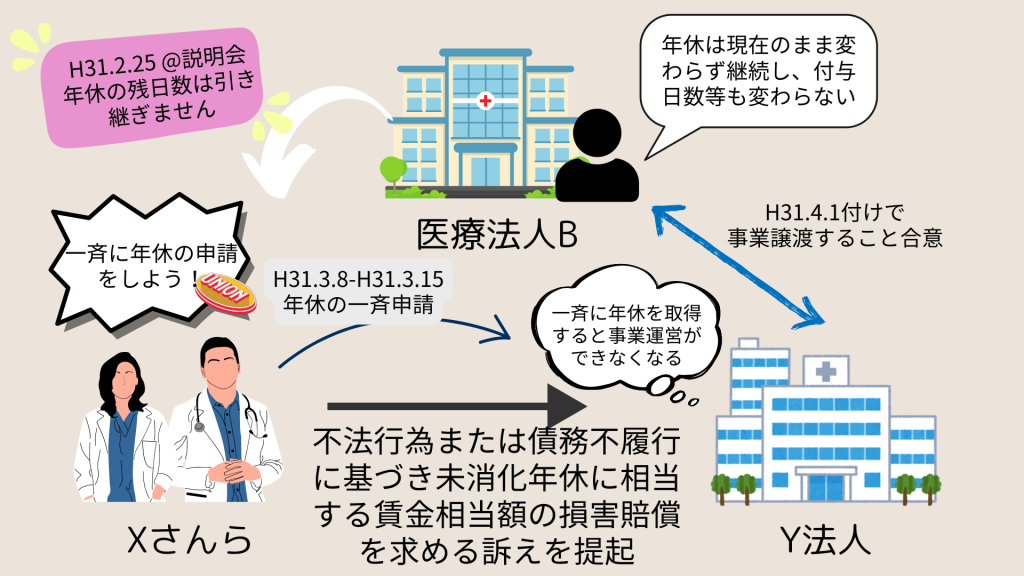

本件は、Y法人との間で雇用契約を締結し、Y法人が運営する本件病院の職員として勤務していたXさんらが、Y法人が医療法人Bに対して本件病院にかかる事業を譲渡するに際して、一斉に年休申請をしたものの、年休全てを消化できなかったことについて、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償の支払いを求めた事案です。

事実の経過

XさんらとY法人について

Y法人は、医療法人として、本件病院を運営していました。

Xさんら187名は、いずれもY法人との間で雇用契約を締結し、平成31年3月31日まで、本件病院において勤務していました。

また、本件病院については、本件病院の職員200名超で構成された労働組合である本件組合が存在しており、平成28年7月以降、本件組合の組合長はDさんでした。

事業譲渡

平成30年6月4日、Y法人は、医療法人Bから事業譲渡を申し込まれ、同年8月頃には平成31年4月1日付で医療法人Bに対して本件病院の事業を譲渡することで概ね合意していました。

本件事業譲渡の契約書には、従業員の雇用について、希望者を全員、平成31年4月1日付で医療法人Bが雇用し、2年間はY法人の定める就業規則及び給与規程に基づく給与水準を維持・継続し、その後は医療法人Bの就業規則及び給与規程に移行すること等が定められました。

また、その他の取り扱いについては、Y法人及び医療法人Bが協議決定することが定められていました。

本件組合との協議

平成30年10月、Y法人及び医療法人Bは、本件組合との間で協議する場を持ち、本件組合からは年休の取り扱いに関する質問も出たことから、医療法人Bの担当者は、年休は現在のまま変わらず継続し、付与日数等も変わらない旨を回答しました。

しかし、同年11月、本件組合は200名を超える組合員の総意を取りまとめるのは容易ではないこと等を指摘し、各個別の論点はあるが、それらを退職金の割り増しの議論として集約することを提案し、そのあと、Y法人と本件組合との間の協議では、主に退職金に関する話し合いが重ねられることになりました。

B医療法人による説明

ところが、平成31年2月25日、B医療法人は、本件病院の職員らに対する説明会において、Y医療法人における年休の残日数を引き継がない旨を説明しました。

これに対して、Y法人は医療法人Bに対して、従前の合意内容と異なるとして抗議をしたものの、医療法人Bの意向は変わりませんでした。

年休の一斉申請

この状況を受けて、本件組合はY法人に対して年休の買い取りを求めたものの、Y法人はこれに応じませんでした。

そこで、同年3月7日、本件組合は組合員に対して、一斉に年休申請を行うように働きかけることとしました。

これを受け、Y法人は、課長・師長に対して、職員が一斉に年休の取得をすると事業運営ができなくなるので、各職員に対して計画的な年休取得を要請し、休暇表に所属長印を押さないように伝えるとともに、今後の年休申請もできる限り調整してほしい旨を伝えました。

その後、Xさんらは、同月8日から15日にかけて、一斉に年休申請をしましたが、所属長はこれに押印しませんでした。

そのため、Xさんを含む職員らは、所属長の押印がなかったことなどを理由として、年休申請を行なった日の一部については出勤をしました。

Xさんらの退職

Xさんらは、平成31年3月31日時点での未消化有給休暇日数の年休を残したまま、同日限りでY法人を退職しました。

訴えの提起

そして、Xさんらは、Y法人に対して、

- 第1次請求として、Y法人は、本件組合が年休の消化方法について問題提起をした平成30年9月以降、Xさんらのシフト調整、人員配置や業務量の調整等により年休消化に向けた具体的な措置を行うべき法的義務があったにもかかわらず、これを怠り、Xさんらに未消化年休に相当する賃金相当額の損害を与えた

- 第2次請求として、Y法人は、違法に時季変更権を行使するなどして、Xさんらの年休取得を妨害し、Xさんらに年休を消化していれば支給された賃金相当額の損害を与えた

などと主張して、不法行為又は債務不履行に基づき、損害賠償金などの支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件においては、①Y法人がXさんらの年休消化に向けた具体的な措置を行うべき義務を怠ったかといえるか、また、②Y法人が、Xさんらによる年休取得を妨害したといえるか、などが争点となりました。

本判決の要旨

争点①Y法人がXさんらの年休消化に向けた具体的な措置を行うべき義務を怠ったかといえるか

年休の権利とは

年休の権利は、労基法39条1項、2項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年休の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によって、年休が成立して当該労働日における就労義務が消滅するものである(最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決・民集27巻2号191頁、同昭和48年3月2日第二小法廷判決・民集27巻2号210頁参照)。そして、同条の趣旨は、使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているものと解すべきであって、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、この趣旨に反するものである(最高裁判所昭和62年7月10日第二小法廷判決・民集41巻5号1229頁、同昭和62年9月22日第三小法廷判決・集民151号657頁、同平成4年6月23日第三小法廷判決・民集46巻4号306頁)。

使用者に年休全てを取得させる具体的措置を講ずる義務があるか

平成30年法律第71号による改正後の労働基準法39条7項は、使用者は、年休の付与日数が10日以上である労働者に対し、そのうち5日について、年休の1年ごとの基準日の初日から1年以内の期間に時季を定めて与えなければならない旨を定めるところ、同項によっても、使用者が労働者に年休全てではなく年休5日を確実に取得させるべき義務を課すものであり、同改正前の労基法は、年休の時季指定を労働者の時季指定権の行使に委ねていたことを踏まえると、上記判示の状況に応じた配慮というのは、個々の労働者の個別具体的な時季指定権を行使する際に、使用者ができる限り労働者が指定した時季に年休を取得することができるようにするものにとどまり、これを超えて、使用者が全ての労働者に対して年給(ママ)全てを取得させるような具体的な措置を講ずる義務を負っていたと解することはできない。

Y法人に仮に義務があった場合

仮に、Y法人が上記(…)のような義務を負うとしても、(…)Bが平成31年2月25日に本件病院の職員に対する説明会で、Y法人における年休の残日数を引き継がないとの説明を行い(…)、Y法人が、その時点からXさんらを含む本件病院の職員の年休消化のための具体的な措置を検討しても、退職日まで約1か月しかなく、Xさんらに限ってみても、同年3月31日までに少なくとも別表2のとおり年休が未消化であったことを考慮すると、Xさんらを含む約310名の本件病院の職員の年休全てを消化する措置を講じることは著しく困難であるといわざるを得ない。

小括

以上より、Y法人がXさんらに対し年休消化に向けた具体的な措置を講じなかったことについて、不法行為責任及び債務不履行責任を負うものということはできず、Xさんらの第1次請求は理由がない。

争点②Y法人が、Xさんらによる年休取得を妨害したといえるか

本件一斉申請に対するY法人の応答が時季変更権の行使に当たるかについて

本件一斉申請は、Xさんらが、平成31年3月8日以降、同月31日までの特定の日に年休取得の意思を示したものであるから、年休の時季指定に当たるというべきである。

次に、(…)年休の時季指定には使用者の承認は不要であるが(最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決・民集27巻2号191頁、同昭和48年3月2日第二小法廷判決・民集27巻2号210頁参照)(…)本件病院では、年休申請をする者は、書面でその時季を申し出ることとされ、所属長に対して休暇表を提出し、所属長がこれに承認印を押し、その後、総務課長及び事務局長が承認印を押すという運用がされていたというのであり、上記の運用に鑑みて、Xさんらが年休申請をしたにもかかわらず、所属長が承認印を押さなかったことをもって、年休の不承認として時季変更に当たるかについて検討する(…)と、C事務局長らが、休暇表のフォーマットに承認印を押さないことをもって、Xさんらの年休申請(時季指定)に対して時季変更権を行使したということはできないというべきであり、年休申請をしたのに出勤した職員は、任意に時季指定権の行使を撤回し、Y法人もこれを承諾したものと認めるのが相当である(…)。

事務局長らの対応がXさんらの年休取得を妨害したかについて

C事務局長は、平成31年3月8日、D組合長から本件一斉申請がされることを聞き及び、休暇表の原本を回収し、休暇表のフォーマットを交付し、Xさんらをしてこれを用いて年休申請をさせている(…)。

しかしながら、Xさんらは、同フォーマットを用いて年休申請をしたこと(…)をも踏まえると、休暇表によらずに同フォーマットを用いることとしたことが、年休取得を妨害したということはできない。

また、C事務局長は、さらに課長及び師長に対し、年休申請があっても承認印を押さないように伝達していた(…)が、同一部署で複数の年休申請がある場合に、年休申請の趣旨・目的を質問し、事業所の運営を維持するために、強制にわたらない等社会通念上相当な方法で年休申請の撤回を求めることは許されるのであり、上記伝達は、申請者に対し年休申請の任意撤回を求める機会を設けるため、課長及び師長に対し、通常の年休申請に対する応答として承認印を押して、時季変更権の不行使の趣旨を直ちに明らかにすることがないように注意喚起をする目的に出たものと理解することができる。したがって、この点も年休申請の妨害に当たるということはできない。

本件一斉申請が労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる」場合に当たるかについて

念のために、上記のC事務局長らの対応が時季変更権の行使に当たるとした場合、これが労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる」場合に当たるかについても検討する。

本件病院は、280床を擁する急性期医療を行う医療機関であり(…)このような状況下において、本件病院の職員317名中232名という約3分の2もの職員が本件一斉申請に及んだものであるところ(…)、本件一斉申請のとおり当該職員が年休を取得した場合、本件病院の運営に重大な支障を生じ、「事業の正常な運営を妨げる」ことは明らかであり、本件組合も平成30年9月下旬にはこのようなことを認識していたものである(…)。

そうすると、上記のC事務局長らの対応が時季変更権の行使に当たるとしても、本件一斉申請は労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる」場合に当たるから、適法である(…)。

小括

以上より、本件一斉申請が権利の濫用に当たるかを検討するまでもなく、Y法人の対応がXさんらの年休取得を妨害したものということができないから、Y法人は、不法行為責任及び債務不履行責任を負うものということはできず、Xさんらの第2次請求は理由がない。

結論

よって、裁判所は、以上の検討から、Xさんらの請求はいずれも認められないと判断しました。

ポイント

本件は、Y法人が医療法人Bに対して本件病院にかかる事業を譲渡するに際して、Y法人の職員であったXさんらが一斉に年休申請をしたものの、事業譲渡が予定される日までの間に年休全てを消化できないなかったことについて、Xさんらが未消化年休に相当する賃金相当額の損害を被ったと主張し、Y法人に対して損害賠償を求めた事案でした。

Xさんらは、Y法人が年休消化に向けた具体的な措置を講ずるべき法的義務があったにも関わらず、これを怠ったと主張していました。

しかし、裁判所は、Y法人にこのような措置義務があったとはいえないと判断しています。

なお、裁判所は、改正後の労働基準法39条7項について、同項は、使用者が労働者に年休全てではなく年休5日を確実に取得させるべき義務を課すものであり、使用者が年休の付与に際して労働者が年休を取得できるように行うべき「配慮」とは、個々の労働者の個別具体的な時季指定権を行使する際に、使用者ができる限り労働者が指定した時季に年休を取得することができるようにするものにとどまるとの判断を示しており、注目されます。

また、多くの学説では、退職時の時期指定については、「他の時季」に年休を耐える余地がないことから、時期変更権の行使が認められないと解されています。

しかし、本判決は、仮にC事務局長らがXさんらの年休申請に対して承認印を押さなかったことが時季変更権の行使に当たるとしても、本件一斉申請のとおり当該職員が年休を取得した場合、本件病院の運営に重大な支障を生じ、「事業の正常な運営を妨げる」ことは明らかであることから、Y法人による時季変更権の行使は適法であると判断しており、この点においても注目されます。

弁護士にもご相談ください

会社の組織再編にはさまざまな種類があり、例えば、吸収合併の場合には、労働契約がそのまま存続会社に引き継がれるため、原則としては、労働者の有給休暇もそのまま引き継がれます。

これに対して、会社分割や事業の一部または全部の譲渡、新設合併などの場合には、新たに労働契約が締結されることになるため、労働者の有給休暇が引き継がれるとは限りません。

そのため、組織再編が行われる場合には、本件のように有給休暇の取得をする労働者が一斉に現れることも考えられます。

たしかに会社には、時期指定権があり、業務に支障が出る場合には適切にこれを行使しなければならないこともあります。

しかし、有給休暇の趣旨や有給休暇の取得が労働者の正当な権利であることに照らして考えれば、やはり使用者は、可能な限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように努めなければならないといえます。

有給休暇については、退職時の買い取りや時効など問題もあります。

年休の取り扱いについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)