市役所職員の自殺と業務起因性【甲府市事件】

- 当社は、川崎市内で広告代理店を営んでいます。当社の社員に業務熱心なものがおり、会社に最後まで残って仕事をしているようです。タイムカード上ではそこまで遅く残っていないようですし、本人の申告でも残業時間は常識の範囲内にとどまっています。心配はいらないでしょうか。

- 最高裁判例によれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる義務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解されています。

使用者としては、従業員ご本人の申告のみによることなく、適切に労務管理を行い、もし過剰労働に陥っているとすれば、適切な措置を講ずる必要があります。

もし、こうした義務を講ずることなく、従業員に精神上の障害が生じてしまった場合には、労働災害に発展する可能性があります。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

精神障害の労災認定について

業務とメンタルヘルスに関する問題はますます深刻になっています。

メンタルヘルスの不調をもたらす背景は、パワハラ、セクハラ、マタハラをはじめとするハラスメントや、人手不足を原因とする慢性的な時間外労働など、様々です。

特に近年、業務による心理的負荷に伴って生じた精神障害に関する労災請求が増加傾向にあり、厚労省は、労働者の精神障害の発病に関する労災認定の基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

具体的な精神障害の労災認定要件としては、

- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

- 業務以外の心理的負荷や個別側要因により発病したとは認められないこと

の3点が必要であるとされています。

また、業務による心理的負荷により精神障害を発病した人が、自殺を図った場合には、精神障害によって、正常な認識や行為選択能力、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものであるものとの推定によって、原則としてかかる死亡については労災認定がなされています。

業務上の心理的負荷により精神障害が生じた場合には、会社としての安全配慮義務違反が問われることになります。

したがって、日頃から従業員のメンタルヘルスについても注意をし、適切な労務管理を心掛けなければなりません。

裁判例のご紹介(甲府市事件・甲府地裁令和6.10.22判決)

今回は、市役所職員として勤務していたKさんが、精神障害を発症して自殺したことをめぐり、自殺についての業務起因性が認められるか否かが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

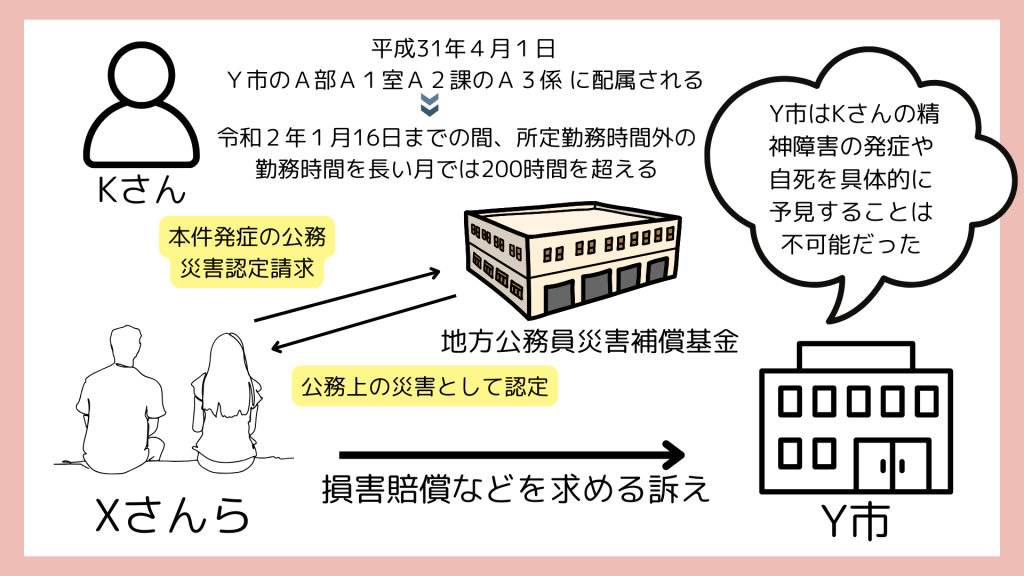

本件は、Y市に勤務していたKさんの相続人であるXさんらが、Y市の注意義務違反により、Kさんが長時間勤務を強いられた結果、精神障害を発症して自殺に至ったなどと主張し、Y市に対して損害賠償などの支払いを求めた事案です。

何が起きた?

Kさんについて

Kさん(昭和52年生)は、平成13年3月に大学を卒業した後、平成14年4月にY市の上下水道局に職員として任用され、以後、Y市において勤務していました。

平成28年4月には、Kさんは係長に昇任し、P部P1室P2課へ異動するとともに、平成31年3月15日まで自治大学校に派遣された後、同年4月1日、Y市のA部A1室A2課のA3係に配属されました。

A2課について

A2課は、事務改善による事務の効率化やコストの削減を図るとともに、適正な組織整備、事務事業の執行体制及び職員配置の在り方などを踏まえた定員の石製管理を行うことを目的として、C課とD課の一部の業務分掌に内部統制を加え、平成31年度に新設された部署でした。

A3係の業務

A3係の業務のうち、職員の定員管理業務については、採用人数や退職者数、再任用者数、承認者数等の人員を管理するに当たり、誤りなく各部署間の人員の調整を行わなければならず、データ上で人員数の不整合がある場合には、その原因を突き止めることを余儀なくされるものでした。

そのため、個人差があるとはいえ、慣れるまでには、その遂行の一定の時間を要する業務でした。

A3係の業務の重圧

また、職員の減員を行い、または増員の要求を認めない場合、A2課A3係の係長が、必要に応じて各部局の部長や室長級の幹部職員に対して、交渉を行うこととされていました。

そのため、A3係は、係長という立場にありながら、市の幹部職員に対して交渉を行うことが求められる特殊な部署でした。

A3係の係長は、この交渉に際して、減員または増員の要求を認めない理由について理解を求めるための説明を行うことになるところ、部局によっては、容易に理解を得られないことがありました。

このような背景から、A3係の業務は、豊富な経験を有する職員であっても、精神的な重圧を感じることがありました。

交渉の不調

Kさんは、令和元年12月、初めて自らが主体となり、親交のある管理職との間で、非常勤職員の減員にかかる交渉を行いました。

しかし、理解を示してもらうことができず、交渉は不調に終わりました。

Kさんは、次年度、自らが主体となってA2課A3係の業務を遂行していくことに対して相当な不安を抱えており、特に初めての交渉が不調に終わったことで、その不安はさらに強まっていました。

長時間の勤務

Kさんは、A2課に配属された平成31年4月1日から自殺する前日である令和2年1月16日までの間、所定勤務時間外の勤務時間を長い月では200時間を超えて行っていました。

Kさんは、この時間の大半を自らの担当業務またはこれと関わりのある活動に充てていました。

なお、Kさんは、①令和元年5月19日から同年7月5日までの48日間、②同年11月18日から同年12月27日までの40日間については連続して登庁しており、本件自殺に近い②の期間のうち16日間は翌日の時間帯に至るまで在庁していました。

超過勤務命令簿による管理

Y市では、平成31年当時、職員が所定勤務時間を超えて勤務するときは、超過勤務命令簿に所定事項を記入し、任命権者またはその委任を受けた者(A2課ではE課長)に提出し、命令を受けなければならないものとされていました。

A2課では、年度当初より、月末にまとめて超過勤務時間を申告する運用が定着しており、E課長は、Kさんの超過勤務時間命令簿に記載されていた時間数と同人が実際に市役所に在庁している時間には隔たりがあることを認識していました。

そのため、E課長はKさんに対し、所定勤務時間外に在庁する理由について確認するとともに、超過勤務命令簿には勤務実績に応じた適切な時間外勤務時間を記載するよう、複数回にわたり指導していました。

E課長による確認

E課長は令和元年12月6日、Kさんに対し、深夜まで在庁していた理由について質問するとともに、今後、遅くまで残るのであれば、事前にその旨を申告するよう求め、Kさんはこれについて了承しました。

また、E課長は、同日以降、しばらくの間、毎日Kさんに対して、前日の退庁時刻を確認していたところ、KさんはE課長に対し、実際には深夜の時間帯まで在庁している場合であっても、おおむね午後8時から午後9時ころには退庁している旨回答していました。

Kさんの自殺

Kさんは、令和2年1月27日午前5時頃、Y市の市役所庁舎6階から投身自殺しました。

公務上の災害認定

Kさんの相続人であるX1さんは、令和2年12月9日、地方公務員災害補償基金山梨県支部長(地公災支部長)に対して、Kさんを被災職員とする公務災害認定請求を行いました。

これに対して、地公災支部長は、令和4年3月10日、Kさんの自殺について公務上の災害であるとの認定を行いました。

訴えの提起

Kさんの相続人であるXさんらは、Y市の注意義務違反により、Kさんが長時間勤務を強いられた結果、精神障害を発症して自殺に至ったものであると主張し、Y市に対して、損害賠償などの支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

本件では、

①Kさんが自殺したことについてY市に責任(注意義務違反)が認められるか?

②Kさんの自殺とY市の注意義務違反との間に因果関係が認められるか?

などが問題になりました。

※なお、その余の争点については、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、上記①、②のそれぞれの点について、以下のとおり判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

| ①Kさんが自殺したことについてY市に責任(注意義務違反)が認められるか? | 〇(Y市の責任が認められる) |

| ②Kさんの自殺とY市の注意義務違反との間に因果関係が認められるか? | 〇(相当因果関係が認められる) |

本判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか。

以下では、本判決のポイントを解説します。

争点①Kさんが自殺したことについてY市に責任(注意義務違反)が認められるか?

《Y市が負うべき義務とは》

まず、裁判所は、Y市が負うべき義務の内容について、過去の判例(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決)を参照して、

「使用者は、その雇用する労働者に従事させる義務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の当該注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」

と示しました。

《Kさんの業務の過重性》

次に、裁判所は、KさんのA2課A3係における業務について、

「Kさんは、A2課に配属されてから本件自殺までの間、精神的な重圧を伴う業務に、連日、長時間にわたって従事し、特に、繁忙期である令和元年5月から7月上旬まで及び同年11月中旬から12月末までの時間外勤務時間は、概ね、(…)令和元年5月22日から同年6月20日までは207時間23分、同月21日から同年7月20日までは107時間27分、同年11月18日から同年12月17日までは209時間30分、同月18日から令和2年1月16日までは148時間22分と極めて長時間に及んでいた。」

ことを指摘しました。

このようなKさんの業務従事の状況を踏まえ、裁判所は、

「Kさんのこのような業務の負担は、一般の労働者を基準とした場合、過重(特に量的に過重)というべきであり、Kさんは、このような業務の負担によって心身の健康を損なう蓋然性の高い状態にあったというべきである。」

として、Kさんの業務の過重性(特に量的な過重性)を認めました。

《E課長の認識》

その上で、裁判所は、

「E課長は、遅くとも令和元年12月上旬には、Kさんの勤務時間が、一般の労働者を基準としても過重なものとなっており、Kさんの心身の健康状態を悪化させ得るものであったことを認識することが可能であったというべきであるから、その頃までには、Kさんのパソコンの稼働時間等の客観的な記載を確認するなどして、Kさんの正確な時間外勤務時間を把握した上で、これを踏まえてKさんの業務内容を変更するなどの措置を講ずべき義務を負っていたというべきである」

との判断を示しました。

そして、裁判所は、かかる義務にもかかわらず、

「E課長は、令和元年12月上旬以降も、Kさんに対し、前日の退庁時刻を口頭で確認するなどの対応をするにとどまり、Kさんの正確な時間外勤務時間を把握した上で、これを踏まえてKさんの業務内容を変更するなどの措置を講じなかったのであるから、(…)Y市は、Kさんに対する前記義務の履行を怠ったというべきである」

としてY市の責任を認めました。

争点②Kさんの自殺とY市の注意義務違反との間に因果関係が認められるか?

また、裁判所は、

「Kさんは、遅くとも本件自殺の直前には、何らかの精神疾患を発症していたということができる」ところ、前述のとおり、「Kさんは、A2課に配属されてから本件自殺までの間、精神的な重圧を伴う業務に、連日、長時間にわたって従事しており、特に、繁忙期である令和元年5月から7月上旬まで及び同年11月中旬あら12月末までの時間外勤務時間については、概ね、令和元年5月22日から同年6月20日までは207時間23分、同月21日から同年7月20日までは107時間27分、同年11月18日から同年12月17日までは209時間30分、同月18日から令和2年1月16日までは148時間22分と極めて長時間に及んでいたのであって、係る事実によれば、Kさんは、業務の過重性を原因として、上記の精神疾患を発症したものというべき」

との判断を示しました。

よって、裁判所は、Y市による上記の義務違反とKさんの死亡との間には「相当因果関係が認められる」としています。

業務時間の適正な管理に注意

今回ご紹介した裁判例は、市の職員として勤務していたKさんが自殺したことに関して、Y市の責任の有無などが争われました。

裁判所は、Kさんの業務が量的にも質的にも過重な状況にあり、Y市側(E課長)が、Kさんのこのような状況を認識することが可能であったにもかかわらず、Kさんの正確な時間外勤務時間を把握し、これを踏まえてKさんの業務内容を変更するなどの措置を講じていなかったことを指摘し、Y市の責任を認めています。

これまでの裁判例においても、勤務時間が労働者による自己申告の場合には、使用者が「労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分に説明するとともに、必要に応じて自己申告によって把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、実態調査を実施する等して(…)過剰な時間外労働をして健康状態を悪化させないようにする義務」があると示されています(萬屋建設事件・前橋地裁平成24年9月7日判決)。

人手不足の中で、一人ひとりの従業員の労働時間が相対的に増えているかもしれません。

しかし、長時間労働は従業員の心身の健康を損なう危険性が非常に高いものです。

使用者としては、各従業員の労働時間を的確に管理(実態と申告との乖離がないか否かも含め)し、過剰な労働となっている場合には、速やかに是正措置を講ずるように注意しなければなりません。

弁護士法人ASKにご相談ください

近年、労働者の業務等に伴う精神障害の発症やその後の自殺などに関しては、使用者側の安全配慮義務違反が問われるケースが増えています。

使用者側にとって、労働者の内心に関わる精神障害や自殺の可能性などについて、適時に把握することは非常に難しいものです。ただ、使用者は、従業員が業務の遂行に伴って疲労や心理的負担などを過度に蓄積し、心身の健康を損なうことのないようにするべき義務があります。

日頃から従業員の労務従事の状況やストレス状況をこまめにチェックしておくことが大切です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

従業員のメンタルヘルス、休職などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)