試用期間満了後の本採用拒否【柏書房事件】

- 当社は、川崎市内で従業員10名の小さな出版社を経営しています。就業規則では、就職当初の3か月は試用期間と定め、正社員と契約社員に適用しています。今回、即戦力として採用した人が、コミュニケーションに大きな難があり、社内だけでなく取引先との連絡にも支障をきたすことになってしまったため、本採用を見送ることにしました。そうしたところ、その人から解雇無効の主張とともに、労働審判の申し立てをされました。本採用見送りはできないのでしょうか。

- 最高裁によると、試用期間中は、「解約権留保付の労働契約」が成立した状態とされています。つまり、本採用拒否は解雇に当たりますが。もっとも、試用期間中は通常の解雇よりも広い範囲で使用者の裁量における解雇の自由がありますが、客観的合理性・社会的相当性があることが必要とされています。

ご質問の件についても、本採用の見送り(解雇)が、客観的合理性・社会的相当性があるかどうかがポイントになり、その点を主張立証する必要があります。

詳しくは使用者側労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

試用期間とは?

試用期間とは、入社後の社員の能力、勤務態度や健康状態などの適格性を見極めて適切に評価し、当該新入社員を本採用するか否かを決定するための期間のことです。

少し難しい表現ですが、判例では、「解約権留保付の労働契約」が成立している状態(三菱樹脂本採用拒否事件・最大判昭和48年12月12日判決)をいうとされています。この判決においては、留保された解約権の行使については、本採用後の通常の解雇より広い範囲において解雇の自由が認められるとしたうえで、この留保解約権の行使も,解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的合理性・社会的相当性がある場合にのみ認められると判断しています。

使用者としては、試用期間が満了するまでの間に、新入社員の能力や適格性を判断し、能力や適格性があれば「本採用」し、能力や適格性がなければ「本採用拒否」(解雇)することになります。

※なお、「本採用」という言葉は誤解されることが多いのですが、「本採用」は単に通過点にすぎません。「本採用」によって初めて雇用契約が成立したり、ここで新しい雇用契約が締結したりされるわけではありません。

また、試用期間については、本採用拒否については「解雇」という点がクローズアップされがちで、試用期間を設けること自体に抵抗感を持っている方も多く見受けられます。

しかし、試用期間は、使用者にとっては、その従業員の方のパフォーマンスや能力、性格などを把握することができる上に、人材配置の適正化や労使間のミスマッチを早期に防止に役立てることができるというポジティブな面がたくさんあります。

試用期間は、適切に実施される限り、会社と従業員いずれにとってもメリットのある制度です。むしろ試用期間を設けないことの方がマイナスと考えてもよいのではないでしょうか。

裁判例のご紹介(柏書房事件・さいたま地裁令和4年4月19日判決)

今回は、そんな試用期間をめぐり、試用期間満了後の本採用拒否が有効かどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

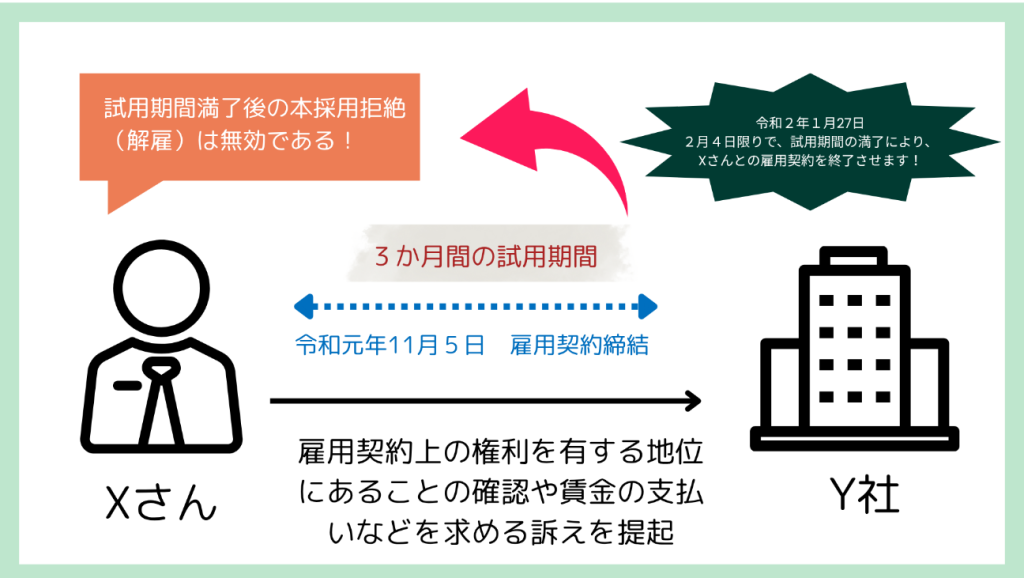

この事案は、Xさんが、Y社と雇用契約を締結していたにもかかわらず、試用期間満了後、本採用を拒絶されたこと(解雇)は無効であると主張し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きたか?

XさんとY社について

Y社は、出版や出版販売を目的とする会社で、従業員数は約15名でした。

Xさんは、令和元年11月5日にY社との間で1年間の期間を定めた雇用契約(本件契約)を締結しました。

本件契約の内容

本件契約では、Xさんの給与は、月額35万円(基本給と職能手当が各17万5000円)、毎月15日締め翌月25日払いと定められていました。

試用期間の定め

また、本件契約では、3か月間の試用期間が定められていました。

※なお、厳密には、裁判において、そもそも本件契約に試用期間の定めがあったかどうか?が争われていましたが、この点については裁判の中で認められています。

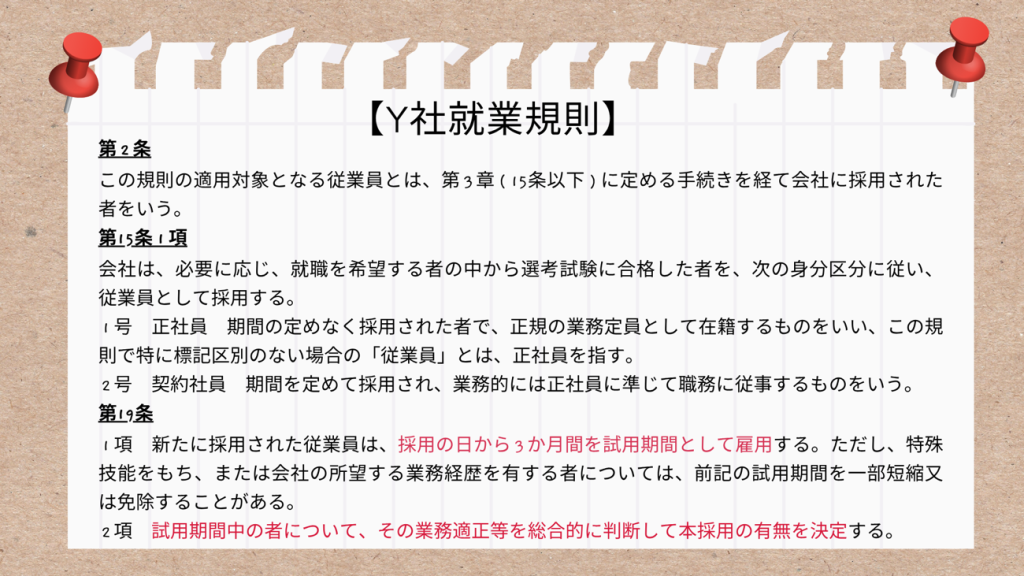

就業規則の定め

またY社の就業規則では、以下のような定めがおかれていました。

Y社による解雇

Y社は、令和2年1月27日、Xさんに対して、同年2月4日限りで、試用期間の満了により、Xさんとの雇用契約を終了させる旨を通知(本件解雇)しました。

その上で、Y社は、同年1月30日、Xさんに対して、解雇予告手当として1か月分の給与と同額の35万円を支払いました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社と雇用契約を締結していたにもかかわらず、試用期間満了後、本採用を拒絶されたこと(解雇)は無効であると主張し、Y社に対して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

争われたこと(争点)

Xさんは、Y社による本件解雇(試用期間満了後の本採用拒絶)は無効であると主張していました。

そこで、この裁判では、本件解雇が有効であるかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は上記の争点に対して、本件においてY社がXさんの本採用を拒絶し、試用期間満了により契約を終了させたことには、やむを得ない事由が認められるから、本件解雇は有効であると判断しました。

本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

試用期間中のXさんの勤務態度などには問題があった

まず、裁判所は、試用期間中のXさんの勤務態度などについて、次のような認定をしました。

「(…)Xさんは、経験者として採用されたにもかかわらず、書店担当者の不在を確認せずに訪問したり、電話営業で不在であった担当者に再度電話をかけないまま放置したりし、結果としてY社が営業担当者に期待する売上を達成できない日が多くあるなどしたほか、Y社代表者の指示や営業部会の決定に反し、P2に対して本件書籍の帯の制作を止めるよう連絡せず、あたかも使用する場合に備えて制作は進めておくかのような連絡をし、P2から帯のデザインが送られてきても営業部内で情報を共有せず、また、無断で書店に帯を送った後に営業部会で帯の活用を提案し、却下されてもなお帯を送ったことを報告しないなど、業務命令に違反し、注意や叱責を受けてもこれを不当と捉えて内省しなかったものであり、Xさんの妻と思しき人物による誹謗中傷や抗議の電話などと同時期に体調不良を理由に出社しなくなり、本件解雇の通知書を受けると、出社無用との指示どおり、欠勤の連絡もしなくなったものである。」

Y社の判断にはやむを得ない事由があるといえる

そして、裁判所は、上記の認定事実に基づけば、Y社が試用期間満了後に本採用を拒絶したことにはやむを得ない事由があるといえる、と判断しました。

「かかるXさんの勤務態度、業務成績、勤怠等を踏まえれば、Xさんは、小規模出版社であるY社の営業職としての適性を有するとは認め難いところ、かかる事情は、Y社がXさんについて本採用を拒絶し、試用期間満了をもって契約を終了させることにつき、やむを得ない事由に該当するというべきである。」

本件解雇は有効である

このような検討を踏まえ、裁判所は、本件解雇が有効である、との結論を導きました。

「よって、本件解雇は有効であり、本件契約は令和2年2月4日の満了をもって終了した(…)。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、試用期間満了後の本採用拒否の有効性が争われていました。

試用期間をめぐっては、このほかにも試用期間中の解雇の可否や試用期間中に当該従業員の方について判断に迷う場合の対応などさまざまな問題があります。

また、本判決では本採用拒否(解雇)が有効であると判断されていますが、仮に(元)従業員側から解雇の有効性を争われた場合には、会社側が「解雇は有効だ」と客観的に示すことができる資料も必要になります。

試用期間をはじめとする労務問題にお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)