アドバイザー見習い契約は試用期間に当たるか?【明治安田生命保険事件】

- 川崎市で保険代理店を経営しています。従業員の雇用を行う際、契約当初の期間を試用期間にせず、まずは有期労働契約を締結し、人となりを確認した上で無期労働契約を締結することを考えております。そのような方法は可能でしょうか。

- 最高裁は、「労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である」と判断しています(神戸弘陵学園事件・最大判平成2.6.5判決)。また、「試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段異なるところはなく、」有期雇用の期間も明確でないような場合には、「他に特段の事情が認められない限り」当該有期雇用は試用期間であると解するのが相当である、とも判断しており、ご質問のような契約形態が、有期労働契約であると評価されるためには、極めて高いハードルがあります。

有期労働契約と評価されると、契約期間内の解雇がむしろ困難になる可能性もあり、一概にご質問のような契約形態が使用者にとって有利とも言いがたい面もあります。

さまざまな要素を総合的に判断し、契約形態を検討する必要があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

試用期間とは

試用期間とは?

試用期間とは、採用した労働者の入社後、正社員として本採用するまでに、その人の能力や会社への適応性などを見極めるために設けられた制度です。

これまでの裁判を通じて、試用期間は“使用者の解約権が留保された労働契約”であると解釈されています。

試用期間を通じて会社は本採用の可否を判断

一般的には、概ね3か月〜6か月程度の試用期間を設けられている会社が多いでしょう。

会社はこの期間を通じて、正社員として本採用するのか、あるいは本採用を拒否(解雇)するのか、判断を迫られることになります。

本採用の拒否は解雇に当たる

本採用の拒否は解雇とは異なるものと誤解されていることがあります。

しかし、解約留保権付であったとしても、その労働者と会社との間には労働契約が成立しています。

そのため、試用期間満了による本採用の拒否も「解雇」にあたり、解雇制限や解雇予告などの労基法で規定する解雇に関する規定が適用されることになります。

解雇権を濫用した場合には無効になる

したがって、本採用の拒否(解雇)は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的理由があり、社会通念上も相当であると認められる場合には許されますが、この程度に至らない場合には、解雇権を濫用したものとして無効になってしまいます。

このように試用期間の運用と本採用の可否の判断については慎重な検討が必要なのです。

裁判例のご紹介(明治安田生命保険事件・東京地裁令和5年2月8日判決)

さて、今回は、そんな試用期間をめぐり、生命保険会社におけるアドバイザー見習い契約が試用期間に当たるかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

本件は、Xさんが、Y社に対して、XさんとY社との間では無期契約が締結されており、Y社による雇止めは無効であるなどと主張して、労働契約の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

アドバイザー見習候補契約の締結

Xさんは、令和2年3月10日、Y社との間でアドバイザー見習候補契約を締結し、Y社のC支社D営業部に配属されました。

アドバイザー見習営業嘱託契約の締結

その後、Xさんは、令和2年4月1日にY社との間で、労働契約であるアドバイザー見習営業嘱託契約(本件見習契約)を締結しました。

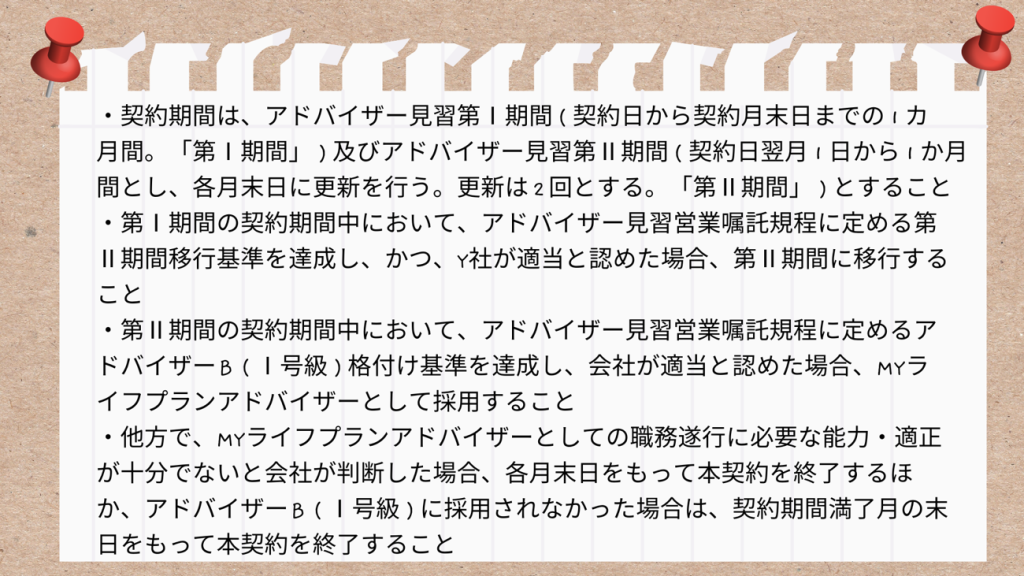

本件見習契約では、主たる勤務場所をY社のC支社D営業部とすること、月額賃金を25万円とすることのほか、以下のような契約内容が定められていました。

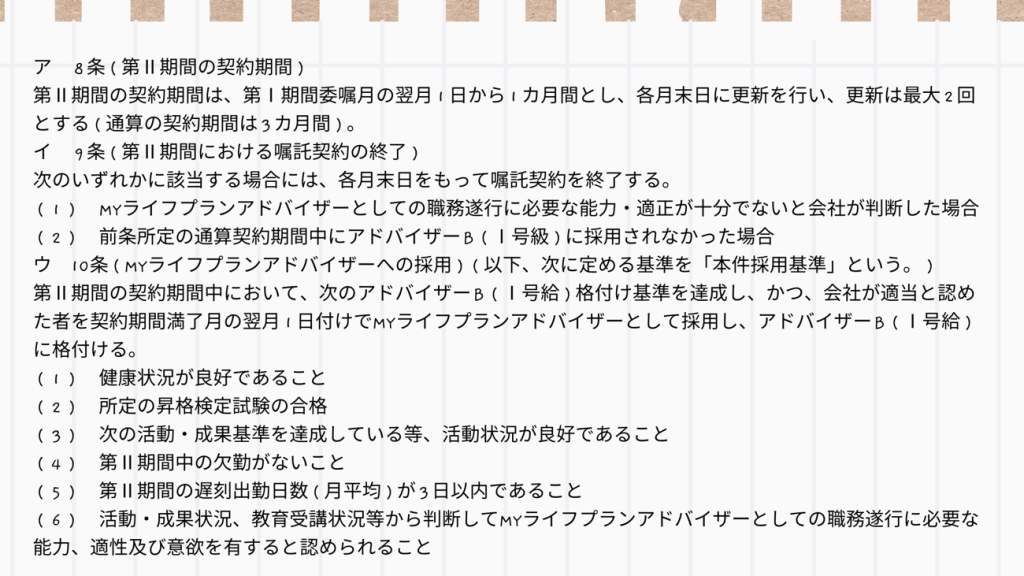

アドバイザー見習営業嘱託規程の定め

また、Y社のアドバイザー見習営業嘱託規程(本件規程)には、以下の内容が定められていました。

第Ⅱ期間への移行

その後、令和2年5月1日、XさんとY社との間の労働契約は第Ⅱ期間に移行しました。そして、第Ⅱ期間は同年6月1日及び同年7月1日にそれぞれ1か月間、延長されました。

Y社による通知

ところが、Y社は、令和2年7月17日に、XさんをMYライフプランアドバイザーとして労働契約を締結することはできない旨を通知し(本件通知)、退職の手続を進めたいと連絡しました。

なお、Y社において、営業職員をMYライフプランアドバイザーとして採用する場合には、無期労働契約を締結していました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、XさんとY社との間では無期契約が締結されており、Y社による雇止めは無効であるなどと主張して、労働契約の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

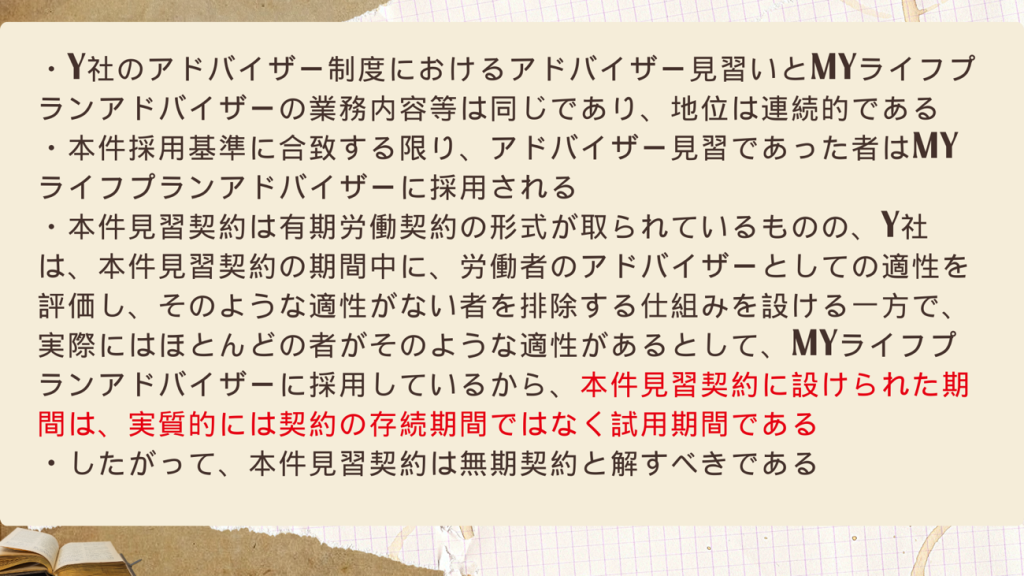

Xさんが主張していたこと

この訴訟において、Xさんは、本件見習契約に設けられた期間は実質的には「試用期間」であり、本件見習契約は無期契約であると主張していました。

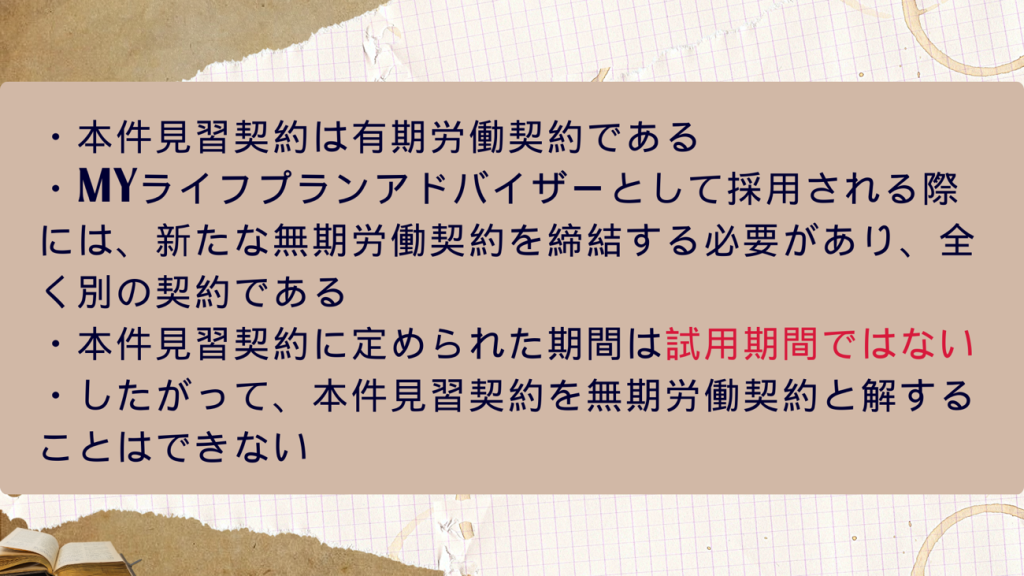

Y社が反論していたこと

これに対して、Y社は、本件見習契約に定められた期間は試用期間ではなく、本件見習契約は有期労働契約であると反論していました。

問題になったこと

このようにXさんとY社との間では、本件見習契約に定められた期間が「試用期間」に当たるかどうかについて争いがあり、この主張の対立を前提として、本件見習契約を無期労働契約と解するべきか否かが問題になっていました。

そこで、本件では、XさんとY社との間で無期労働契約が締結されたかどうか?が争点となりました。

※なお、上記のほか、XさんとY社との間の契約が有期労働契約であった場合に、当該契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるか、また、当該労働契約の更新の申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないか、についても争点となりましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、XさんとY社との間の本件労働契約は有期契約であり、無期労働契約が締結されたとは認められないと判断しました。

本判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断に至ったのでしょうか?

以下では、本判決のポイントをご紹介します。

Y社の営業職員の雇用形態について

まず、裁判所は、Y社の営業職員の雇用形態等について、次のとおり認定しました。

ア)Y社においては、営業職員として採用されることを希望する者は、Y社との間でアドバイザー見習候補契約(期間1か月)を締結して、研修を受け、生命保険一般課程試験の合格を目指す。

↓

イ)Y社は、生命保険一般課程試験に合格し、健康状況が良好である等の一定の条件を満たした者との間で、アドバイザー見習契約(有期労働契約)を締結する。

アドバイザー見習契約については、契約期間が第Ⅰ期間(1か月)と第Ⅱ期間(3か月)に分かれている。

↓

ウ)アドバイザー見習契約の第Ⅱ期間中に、アドバイザーB(Ⅰ号給)として採用されるための格付基準(本件規程10条。本件採用基準)を満たした者は、MYライフプランアドバイザーとして、Y社との間で無期労働契約を締結する。

MYライフプランアドバイザーには、アドバイザーBのほかに、アドバイザーA、アドバイザーS等があるところ、アドバイザーBは、MYライフプランアドバイザーとして採用される者の最初の資格と位置付けられる。

本件見習契約は有期労働契約である

その上で、裁判所は、本件見習契約についても、上記のY社の営業職員の雇用形態等の判断枠組みにしたがって締結されているところ、XさんとY社との間の本件見習契約では、「契約期間が明示的に定められている(第Ⅰ期間は1か月間、第Ⅱ期間は最大3カ月間)から、本件労働契約は有期労働契約であると評価すべきであり、他にXさんとY社との間で締結された契約はないから、XさんとY社との間で無期労働契約が締結されたとは認められない」と判断しました。

本件見習契約に設けられた期間は試用期間ではない

Xさんは「本件見習契約の期間中に本件採用基準を満たせばMYライフプランアドバイザーとして採用されるから、当該期間は労働者の適性を評価するための期間であって、これを試用期間と評価すべきである」と主張していました。

しかし、裁判所は、「労働者の適性を把握するために有期労働契約を締結すること自体は許容されているところ、本件見習契約の期間においては、労働者の適性を評価することが予定されているとしても、さらには実態としてはほとんどの者がアドバイザーBに採用される(…)としても、本件見習契約においてはその終期が明示的に定まっている(第Ⅰ期間、第Ⅱ期間を通算すると4カ月が限度となる。)以上は、これを試用期間と解することはできないというべきである」として、Xさんの主張を退けました。

労働契約の内容は明確に定めてきちんと説明しておきましょう

今回ご紹介した裁判例では、生命保険会社において労使間で締結されたアドバイザー見習い契約が試用期間に当たるかどうか、が争われていました。

この点、裁判所は、本件見習契約において終期が明示的に定まっており、仮に本件見習契約の期間において、労働者の適性を評価することが予定されているなどの事情があったとしても、試用期間と評価することはできない、と判断しています。

確かに、有期雇用契約の目的について法律上の規制はないため、今回の裁判例の事案のように、労働者の適正判断のために有期雇用契約を用いることも可能(有効)です。

しかし、従前の判例(神戸弘陵学園事件・最大判平成2.6.5判決)では、「試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段異なるところはなく、」有期雇用の期間も明確でないような場合には、「他に特段の事情が認められない限り」当該有期雇用は試用期間であると解するのが相当である、との判断も示されているところです。

したがって、仮に会社として、有期雇用契約を締結する意図であるのであれば、かかる旨を十分に労働者に対して説明し、試用期間であるとみなされないように注意をする必要があります。

弁護士法人ASKにご相談ください

冒頭でもご説明したとおり、本採用拒否は「解雇」にあたります。

そのため、会社としては、短い試用期間を使って、労働者の能力や適性を見極めつつ、慎重な判断を下さなければなりません。

また、試用期間をめぐっては、本採用の拒否の判断のみならず、就業規則の定め方や運用の方法、延長の可否、中途採用の場合の対応などさまざまな付随的問題があります。

試用期間についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)