降格に伴う賃金減額は許される?【日本HP事件】

Recently updated on 2024-06-26

賃金の減額については、会社の経営状況の悪化に伴う減額や懲戒処分としての減額、人事異動・職務変更に伴う減額など複数のパターンが想定されます。

中でも、管理職から非管理職へ降格をした場合などの職務変更に伴って行われる減額については、その減額自体の有効性が争われるケースが非常に多いです。

しかし、賃金は労使間の労働条件の内容であり、賃金の減額は特に労働者にとっても大きな影響を及ぼすものであることから、前提として労使間における合意または就業規則等における明確な根拠が必要とされています。

また、仮に就業規則等に根拠規定があったとしても、当該減額措置に合理的理由がない場合には、減額が無効と解されています。

したがって、減額措置を講ずる場合には、合理的な理由の有無についても慎重に考える必要があります。

たとえば、減額の幅が比較的大きい場合については、調整手当などを導入することを通じて、激変緩和措置を講ずることも考えるべきでしょう。

さて、今回は、非管理職への降格に伴う賃金減額の有効性が争われた事件を紹介します。

日本HP事件・東京地裁令和5.6.9判決

事案の概要

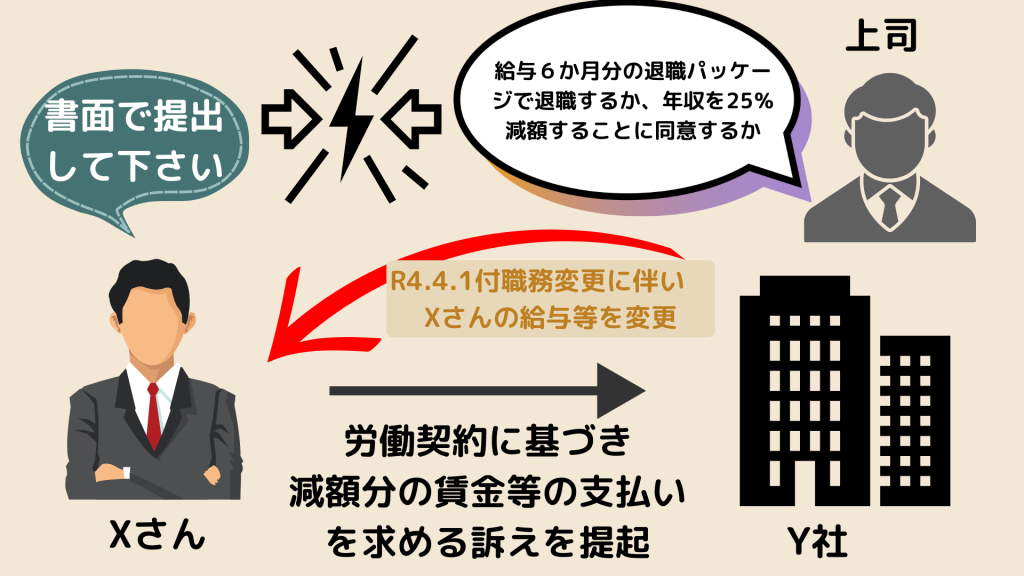

本件は、Y社に勤務していたXさんが、Y社による管理職から非管理職への降格に伴う賃金の減額が無効であると主張し、労働契約に基づき減額分の賃金等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

Xさんの業務従事

Xさんは、平成31年2月1日、パソコン製造販売等を業とするY社との間で期間の定めにない労働契約を締結しました。

その後、Xさんは、マーケティングマネージャーとしてマーケティング業務に従事していました。

降格に伴う減給

ところが、令和3年11月16日、Xさんは管理職としての能力不足等を理由として、上司から給与6か月分の退職パッケージで退職するか、年収を25%減額することに同意するか、どちらかを選ぶように口頭で告げられました。

この際、Xさんは、Y社に対し、その旨を書面で提示するように求めました。

令和3年11月26日、Y社は、減額幅の妥当性を勘案し、調整の結果、Roleを変更するにあたり、Job LevelはSpecialistとし、減額幅は10%と調整した旨回答しました。

そして、Y社はXさんに対して、同日付職務変更・給与変更通知書兼合意書を交付するとともに、令和4年4月1日付職務変更に伴い、Xさんの給与等を変更する旨を通知しました。

これにより、変更前のXさんの基本給は月額85万680円、想定年収は1020万8160円であったところ、変更後の基本給は月額43万7493円、みなし手当は月額10万9397円、固定賞与は年額262万4958円、想定年収は918万7353円となりました。

なお、Y社は令和4年1月21日以降、Xさんに対して、月額給与として、基本給43万7493円、みなし手当10万9374円を支払っていました。

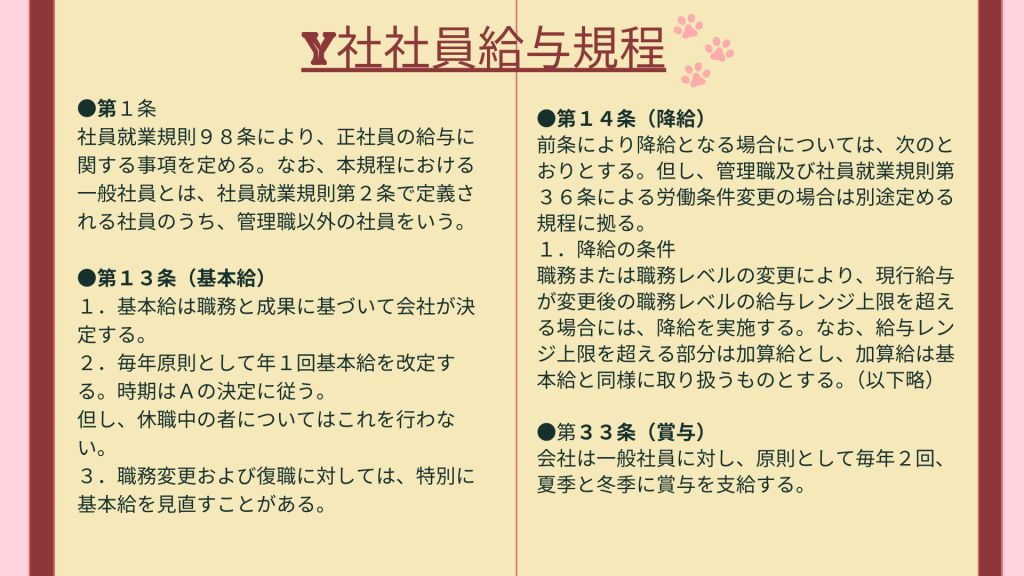

Y社就業規則

Y社では、社員の給与等に関し、就業規則の一部である社員給与規程において、次のような定めをおいていました。

なお、算定期間の中途で管理職になった社員に対しては管理職になる前の期間、算定期間の中途から一般社員になった社員に対しては一般社員になった以後の期間について賞与を支給する。

また、職務等の変更に当たっては、Y社の就業規則の一部である「管理職の降給に関する規程」第2条において、「職務または職務レベルの変更により、給与レンジが下方に位置する新職務に異動した場合は、降給を実施することがある。その場合、新給与は、新職務に対応する給与レンジ内で決定する」とされていました。

その余の資料

これらの規程とは別に、Y社のイントラネットでは、「Base Pay(基本給)」と題する資料(本件資料1)と「Job Change時給与変更ガイド」と題する資料(本件資料2)が掲載されていました。

また、Y社は、毎年、正社員全員を対象とした人事制度説明会を開催しており、同説明会において使用した「知っ得!よく分かる人事制度!」と題する資料(本件資料3)及び説明会の録音版を、正社員全員にメールで送付していました。

訴えの提起

Xさんは、Y社による管理職から非管理職への降格に伴う賃金の減額が無効であると主張し、Y社に対して、労働契約に基づき減額分の賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件では、降格による賃金減額の有効性が争点となりました。

本判決の要旨

賃金減額の根拠について

本件降格は、Xさんの職務レベルを管理職から非管理職に降格し、これに伴って賃金を減額するものであるところ、会社が労働条件である賃金を、労働者に不利益に変更するには、会社と労働者との合意又は就業規則等の明確な根拠に基づいてなされることが必要と解するのが相当である。

就業規則等の有無

本件降給規程2条は、「職務または職務レベルの変更により、給与レンジが下方に位置する新職務に異動した場合は、降給を実施することがある。その場合、新給与は、新職務に対応する給与レンジ内で決定する。」と定めており、職務等の変更に伴い降給があり得る旨が記載されているが、同条が示す、職務又は職務レベルの具体的内容や、給与レンジの額、職務の異動の基準は、社員給与規程及び本件降給規程のいずれにも定められていない。

一方、本件資料1(「Base Pay(基本給)」と題する資料)は、職務ごとの月例基本給と固定賞与の割合、一般社員の固定賞与の計算方法について定めるとともに、降格を含む職務変更の内容ごとに月例基本給の変換式を列挙しており、その中には管理職から一般職員に変更となる場合の変換式も「変更前の月例基本給×12÷125%÷18」と明記されている。

また、本件資料2は、管理職と非管理職との間の職務変更があった場合に、みなし手当及び固定賞与の支給の有無が変更することに伴い給与の変更がされる旨定めるとともに、本件資料1の変換式を参照資料として引用している。

しかしながら、社員給与規程及び本件降給規程には本件資料1ないし2への委任規定はなく、本件資料1及び2の内容も、管理職と一般社員の間、営業職と非営業職の間で職務が変更された場合の給与の変更について定めるものであって、本件降給規程2条が示す、職務又は職務レベルの具体的内容、給与レンジの額や職務の異動の基準を定めたものではなく、変換式も変更前の基本給に応じた単一の解を示すものであって、給与レンジ内で新給与を決定するとの本件降給規程の定めとは必ずしも整合しない。また、本件資料3は、「給与体系」の頁以外の内容は明らかではなく、被告も同資料は人事制度を従業員向けに分かりやすく整理した資料とするものである。そして、本件資料1ないし3が被告の就業規則として所轄の労働基準監督署に届け出られたとも認められない。

以上によれば、本件資料1ないし3は、いずれも就業規則の一部又は本件降給規程の細則であると認めることはできない。

XさんとY社との間の合意の有無

Y社は、本件資料1ないし3が全従業員に周知され、Y社の従業員や労働組合からも指摘を受けたことがなかったから、労働契約の内容になっている旨主張する。

しかしながら、本件資料1ないし3は、職務及び職務レベルの変更に伴う具体的な賃金の増減について定めるものであり、その内容も基本給の増減にとどまらず、残業代としてのみなし手当の支払の有無についても定めるものであり、従業員に与える影響が大きいものであることからすれば、本件資料1ないし3の内容を被告が従業員に周知し、これらについて従業員や労働組合から指摘を受けたことがなかったとしても、そのことをもって、本件資料1ないし3の内容を労働契約の内容とする旨の合意が、Xさんを含む従業員と被告との間に成立したと認めることはできない。

本件の減額が本件資料にも沿っていないこと

その上、Y社がXさんに原則当てはまると主張する、本件資料1に記載された「月例基本給×12÷125%÷18」の変換式に、本件降格前の原告の基本給を当てはめて基本給を算出し、これに本件資料1記載の算定式を適用してXさんのみなし手当及び固定賞与を算出すると、(…)本件降格はこの額を超えて賃金を減額するものである(…)。

そうすると、本件降格は、Y社が本件降格の根拠として主張する本件資料1ないし3の記載を超えて賃金を減額するものであって、このことは本件降格が本件資料1ないし3に基づかない措置であったことを示す事情というべきである。

まとめ

以上によれば、本件降格が、XさんとY社との合意又は就業規則等の明確な根拠に基づいてされたものと認めることはできないから、本件降格の合理的理由の有無について検討するまでもなく、本件降格によるXさんの賃金減額が有効であるとは認められない。

結論

裁判所は、以上の検討により、Y社がXさんに対して、本件降格前の基本給月額と本件降格後の基本給月額との差額分の賃金等を支払う義務があることを認めました。

ポイント

本件は、Y社に勤務していたXさんが、管理職としての能力不足等を理由として、Y社から管理職から非管理職への降格と、これに伴う賃金減額をされたことから、Y社に対して、減額が無効であると主張し、減額分の賃金等の支払いを求めた事案でした。

裁判所は、本件降格は、職務レベルを管理職から非管理職へと降格し、それに伴い賃金を減額するものであるとしたうえで、会社が賃金を労働者にとって不利益に変更するには、

①会社と労働者との合意

または

②就業規則等の明確な根拠

に基づいてなされることが必要であるとしました。

まず、就業規則等の明確な根拠に関しては、就業規則の一部である本件降給規程2条には、職務等の変更に伴い降給があり得る旨が記載されているものの、「職務又は職務レベルの具体的内容や、給与レンジの額、職務の異動の基準は、社員給与規程及び本件降給規程のいずれにも定められていない」とし、また、本件資料1~3も就業規則の一部又は本件降給規程の細則であると認めることはできないとして、上記②は認められないと判断されています。

次に、Y社は本件資料1~3が全従業員に周知され、従業員や労働組合からも指摘を受けたことがなかったので労働契約の内容になっていると主張していましたが、本件資料1~3が職務及び職務レベルの変更に伴う具体的な賃金の減額について定めるものであり、内容も基本給の増減にとどまらず、残業代としてのみなし手当の支払の有無についても定めるものであって、従業員に与える影響が大きいことからすれば、従業員に周知し、特段の指摘を受けていなかったことをもって労働契約の内容とする旨の合意が労使間で成立していたとはいえないとして、上記①も認められない判断されています。

労働契約の内容である労働条件は、労使間の個別の合意によって変更することはできます(労働契約法第8条)。

もっとも、労働者は使用者の指揮命令下に服しており、かつ、賃金の不利益変更は労働者に非常に大きな影響を及ぼすものです。

したがって、賃金にかかる労働条件の不利益変更に関する労働者の同意の有無や当該同意が真意に基づくものであるか否かは特に慎重に判断する必要があります。

弁護士にもご相談ください

賃金の減額など労働条件を不利益に変更するに際して求められる労使間の合意については、自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要です。

しかしながら、労使間において、当該労働条件の変更の有効性が争われた場合に、合意の有効性を立証することは非常に困難といえます。

したがって、就業規則等において明確な根拠規程をおくことが特に重要です。特に、降格や降職に伴う賃金変更に関しては、単に「賃金を減額することがある」とするだけでは足りず、明確な基準まで必要になってきます。

就業規則等については、労働条件の変更に関わる点だけでなく、さまざまな点を俯瞰的に検討し、相互に矛盾や抵触がないか否かも含めて検討する必要があります。

就業規則や給与規程等の作成や見直しを図る場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。