経過措置に基づく手当支給の相違がパートタイム・有期雇用労働法8条に違反するか?【日本郵便(経過措置)事件】

- 労働問題

- tags: パートタイム・有期雇用労働法 労働判例解説

- 「同一労働同一賃金」という言葉を聞きました。正社員と有期雇用社員の待遇に差を付けることは一切許されないのでしょうか。

- パートタイム労働者や有期雇用労働者の就業実態を考慮し、雇用管理の改善に関する措置を定め、同じ職場内において、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように、均等・均衡待遇の確保の推進を図るため、「パートタイム・有期雇用労働法」(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が制定されています。

同法8条では、パートタイム・有期雇用労働者と、通常の労働者との間における「不合理な」待遇を禁止しています。不合理かどうかは、個々の待遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など)ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情が考慮されます。具体的には、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情(職務の成果、能力、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など)を考慮して判断します。

通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で異なる待遇を設けることができないのではなく、「不合理な」相違を禁止しているのです。言い換えれば、使用者としては、異なる待遇の合理性を説明できるようにしなければなりません。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

パートタイム・有期雇用労働法とは?

パートタイム・有期雇用労働法が定められた背景

有期雇用の労働者やパートタイム労働者の待遇は、その働き方や貢献にもかかわらず、一般的に、正社員(いわゆる無期雇用の労働者)と比ベて低い傾向にあります。

そこで、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、パートタイム労働者や有期雇用労働者の就業実態を考慮し、雇用管理の改善に関する措置を定め、同じ職場内において、正社員と有期契約社員等との間に不合理な待遇の差が生じることがないように、均等・均衡待遇の確保の推進を図っているのです(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」参照)。

この法律が適用される労働者とは

パートタイム・有期雇用労働法が適用される労働者は、パートタイム労働者と有期雇用労働者です。

- パートタイム労働者:1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(いわゆる無期雇用契約を締結している正規社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

- 有期雇用労働者:事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

パートタイマーやアルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員といった名称にかかわらず、上記のような定義に該当する労働者であれば、この法律が適用されます。

不合理な待遇の禁止

パートタイム・有期雇用労働法8条の定め

パートタイム・有期雇用労働法8条では、「事業主は、雇用するパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)、その他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」と定め、すべてのパートタイム・有期雇用労働者の不合理な待遇を禁止しています。

すべての正規社員との間の不合理な差別を禁止

パートタイム・有期雇用労働法8条に定める不合理な差別の禁止とは、事業者が、パートタイム・有期雇用労働者と同一の事業所に雇用される通常の労働者や、職務の内容が同一の通常の労働者との間に不合理な相違を設けることを禁止しているだけではなく、雇用するすべての通常の労働者との間で、不合理と認められる相違を設けることを禁止しています。

不合理かどうかの判断要素

パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違が「不合理」であるかどうかの判断は、個々の待遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など)ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情が考慮されます。

具体的には、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情(職務の成果、能力、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など)を考慮して判断します。

不合理な差別は無効

パートタイム・有期雇用労働者の待遇が通常の労働者の待遇との間に相違があり、その違いが、パートタイム・有期雇用労働法8条に反する不合理な差別である場合には、無効になります。

したがって、パートタイム・有期雇用労働者と正規社員との間の待遇に違いを設ける場合には、不合理な差別になっていないかどうか慎重に検討が必要です。

裁判例のご紹介(日本郵便(経過措置)事件・大阪地方裁判所令和6年6月20日判決)

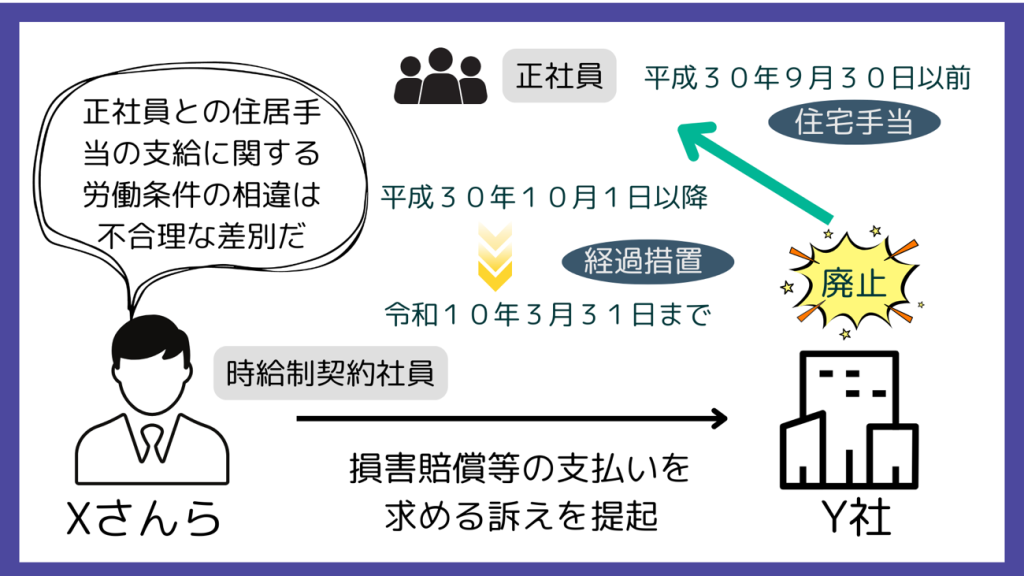

さて、今回は、住居手当廃止に伴う経過措置に基づく手当支給をめぐり、有期社員と無期社員との間の待遇の相違がパートタイム・有期雇用労働法8条に違反するかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案か?

本件は、Y社との間で有期雇用契約を締結した期間雇用社員であるXさんらが、Y社の正社員(無期雇用)には住居手当廃止に伴う経過措置に基づく手当が支給されるのに対し、Xさんらに対して支給されないのは、改正前労働契約法(平成30年法律第71号による改正前の労働契約法)20条(令和2年3月31日以前に係るもの)及び短時間・有期雇用労働者法(平成30年法律第71号による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)8条(令和2年4月1日以降に係るもの)に違反すると主張して、損害賠償金などの支払いを求めた事案です。

何が起きたか?

XさんらとY社の関係

X1さんは、平成26年11月10日、Y社との間で有期雇用契約を締結し、A郵便局第一集配営業部に配属され、郵便外務(通集配・混合)その他これに付随、関連する業務に従事していました。

また、X2さんは、平成20年5月1日、Y社との間で有期雇用契約を締結し、B郵便局第三集配営業部に配属され、X1さんと同じ業務に従事していました(その後、無期転換権を行使し、X2さんとY社との間の雇用契約は、令和3年4月1日付けで無期雇用契約となりました)。

Y社の人事制度

Y社は、無期雇用契約を締結した正社員と有期雇用契約を締結した期間雇用社員(契約社員)とを採用しており、正社員と期間雇用社員では、就業規則及び給与規程が別々に定められていました。

【正社員の人事制度】

平成26年3月31日までのY社の正社員の人事制度(旧人事制度)では、正社員は、「管理職・役職者」、「主任・一般」、「再雇用」に区分され、職群として、「企画職群」、「一般職群」、「技能職群」に区分され、「一般職群」は「一般職等」(職種)(「旧一般職」)として、郵便局に配置されていました。旧一般職の等級区分は、1級:担当者、2級:主任、3級:課長代理、4級:総括課長/課長とされていました。

その後、Y社は、平成26年4月1日、新人事制度を導入し、正社員の職務や期待する役割等に応じて、管理職、総合職、地域基幹職及び新一般職の各コースの社員区分を設け、当該コースに基づき人事管理を行うこととしました。新一般職は、窓口業務、郵便内務、郵便外務又は各種事務等の標準的な業務に従事し、役職層への登用はなく、その勤務地は原則として転居を伴う転勤がない範囲とされていました。

【期間雇用社員の人事制度】

Y社は、期間雇用社員につき、スペシャリスト契約社員、エキスパート契約社員、月給制契約社員、時給制契約社員及びアルバイトの5つの区分を設けていました。

Xさんらは、いずれも時給制契約社員(郵便局等での一般的業務に従事し、時給制で給与が支給されるものとして採用されたもの)でした。

正社員(新一般職)に対する住居手当支給の廃止

Y社は、平成30年9月30日以前、正社員(新一般職)に対し、一定の要件の下で住居手当を支給していました。

しかし、Y社は、平成30年10月1日から、正社員(新一般職)を住居手当支給の対象としないこととする旨の給与規程を施行しました(本件改定)。

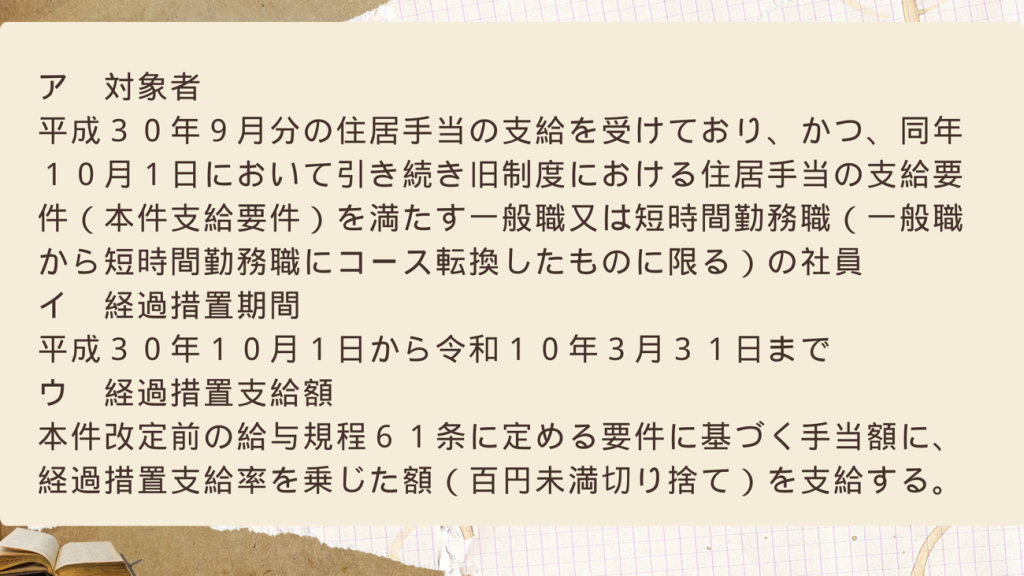

本件改定に伴う経過措置

そして、Y社は、本件改定に伴い、住居手当に関し、次のとおり経過措置を行うことを定めました(※本件経過措置に基づいて支給される金員=本件手当)。

なお、経過措置に係る支給率は以下の通りとなっていました。

| 期間 | 経過措置支給率 |

|---|---|

| 平成30年10月1日~平成31年3月31日 | 100% |

| 平成31(令和元)年度 | 90% |

| 令和2年度 | 80% |

| 令和3年度 | 70% |

| 令和4年度 | 60% |

| 令和5年度 | 50% |

| 令和6年度 | 40% |

| 令和7年度 | 30% |

| 令和8年度 | 20% |

| 令和9年度 | 10% |

訴えの提起

Xさんらは、正社員(新一般職)との住居手当の支給に係る労働条件の相違(Y社の正社員(無期雇用)には住居手当廃止に伴う経過措置に基づく手当が支給されるのに対し、Xさんらに対して支給されない)は、改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するなどと主張して、Y社に対して、損害賠償等の支払いを求める訴えを提起しました。

本件で問題になった法律の定め

この訴えにおいて、Xさんらが主張していた改正前労働契約法20条、短時間・有期雇用労働者法8条は、以下の内容を定めています。

すなわち、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違が「不合理」なものであってはならないこと(不合理な差別の禁止)を定めているのです。

改正前労働契約法(平成30年法律第71号による改正前の平成19年法律第128号)20条

「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

短時間・有期雇用労働者法(平成30年法律第71号による改正後の平成5年法律第76号)8条

「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

問題になったこと(争点)

本件では、正社員(新一般職)とXさんら期間雇用社員の本件手当の支給に係る労働条件の相違(=Y社の正社員(無期雇用)には住居手当廃止に伴う経過措置に基づく手当が支給されるのに対し、Xさんらに対して支給されないこと)が改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、本件手当を支給しないことは、改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するとはいえないと判断しました。

判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

不合理か否かは手当の性質や支給目的を踏まえて判断する

まず、裁判所は、正社員と期間雇用社員との間の労働条件の相違が不合理かどうかは、本件手当の性質や支給目的を踏まえた上、改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条所定の諸事情を考慮して判断する、との判断枠組みを示しました。

「正社員(新一般職)と期間雇用社員との本件手当の支給に係る労働条件の相違が改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反する不合理と認められるものであるかを判断するに当たっては、本件手当の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえ、改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるか否かを検討すべきものと解される(最高裁令和2年10月13日第三小法廷判決・民集74巻7号1901頁参照)。」

本件手当の性質は住居手当としての性質を有するものではない

その上で、裁判所は、本件手当の性質について検討し、本件手当は「本件改定前に住居手当の支給を受けていた正社員(新一般職)の経済上の不利益を緩和する目的で一定額の手当を支給」するものであるから、住居手当としての性質を有するものではない、と判断しました。

「これを本件についてみると、(…)Y社は、正社員(新一般職)を住居手当の支給対象としない旨の本件改定を施行する一方で、本件支給要件を満たす正社員(新一般職)に対し、本件改定の日から9年6か月間にわたり、年度ごとにその支給額を漸減させる形で、本件改定前の住居手当相当額を基準としてその一定割合を乗じた金額の手当(本件手当)を支給する旨の本件経過措置を設けたことが認められる。

このような本件手当の導入に至る経緯や、本件手当が正社員(新一般職)等のうち平成30年9月分の住居手当の支給を受けていた者に対して一定の期間に限って支給されるといった本件手当の要件及び内容に照らすと、本件手当は、正社員(新一般職)を住居手当の支給対象としないこととした本件改定に伴い、本件改定前に住居手当の支給を受けていた正社員(新一般職)の経済上の不利益を緩和する目的で一定額の手当を支給するものと解するのが相当である。そうすると、本件手当は、正社員(新一般職)に対して住居手当を減額して支給を継続するものではないから、住居手当そのものであるとはいえないし、住宅に要する費用を補助する趣旨で支給するものではないから、住居手当としての性質を有するものということはできない。」

本件手当の趣旨は期間雇用社員には妥当しない

そして、裁判所は、本件手当の趣旨が、本件改定前に住居手当を受けていた正社員の経済的不利益の緩和にあることからすれば、この趣旨は期間雇用社員には妥当しないと判断しました。

「このように、本件手当は、本件改定前に住居手当の支給を受けていた正社員(新一般職)の経済的不利益を緩和する趣旨で支給されるものであるから、その趣旨は、本件改定前に住居手当の支給を受けていなかったXさんら期間雇用社員には妥当しないものである。」

期間雇用社員に本件手当を支給しないことが不合理とはいえない

上記のような検討を踏まえ、裁判所は、期間雇用社員に本件手当を支給しないことが不合理であるとはいえず、改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するものではない、と判断しました。

「そして、本件手当の趣旨がXさんら期間雇用社員に妥当しないことは、正社員(新一般職)とXさんら期間雇用社員の職務内容並びに当該職務内容及び配置の変更の範囲に関わるものではないから、正社員(新一般職)とXさんら期間雇用社員の職務内容並びに当該職務内容及び配置の変更の範囲が同一であったとしても、このことは、Xさんら期間雇用社員に本件手当を支給しないことの不合理性の判断に影響を与えるものではない。

そうすると、Xさんら期間雇用社員に本件手当を支給しないことが不合理である評価することはできないから、正社員(新一般職)とXさんら期間雇用社員の本件手当の支給に係る労働条件の相違が改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するとはいえない。」

結論

よって、「Xさんら期間雇用社員に対して本件手当を支給しないことが改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するとはいえない」ことから、XさんらのY社に対する請求は認められませんでした。

労働条件や待遇に違いを設けるときは要注意

今回ご紹介した裁判例では、住居手当廃止に伴う経過措置に基づく手当の支給をめぐり、正社員と期間雇用社員との間の労働条件の相違が不合理な差別に当たるのかどうか?改正前労契法20条及び短時間・有期雇用労働者法8条に違反するかどうか?)が争われました。

本判決においては、本件手当の性質や支給目的などに照らせば、正社員に対して本件手当を支給する一方、Xさんら期間雇用社員に対して支給しないことが不合理な差別には当たらないと判断されました。

冒頭でもご説明したとおり、有期雇用社員やパートタイム労働者の待遇は、正社員と同じ働き方や成果が求められているにもかかわらず、正社員よりも労働条件や待遇が低くされてしまうことがあります。しかし、不合理な待遇差別は、短時間・有期雇用労働者法8条によって禁止されています。

もちろん業務の内容や性質、その責任などに応じて、正社員と期間雇用社員との間の労働条件に差異を設ける必要がある場合もありますが、そのような場合には、不合理な差別は無効になることを念頭に慎重な検討をするよう心がけましょう。

弁護士法人ASKにご相談ください

近年、無期契約社員と有期契約社員の労働条件や待遇の相違が不合理なものであるか否かが争われるケースが増えています。

「アルバイトだから」や「パート従業員だから」という理由で労働条件を軽視することは許さないものです。

昨年から施行された労働条件明示ルールの変更内容も確認しながら、改めて有期契約社員の労働条件について見直しを図ることも大切です。

有期雇用の従業員の労働条件などの労働問題についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)