医師の精神障害発症などについて安全配慮義務違反が認められるか【山口県厚生農業協同組合連合会事件】

- 病院など長時間労働が避けられない職場において、どのように労働者の安全を確保していくべきでしょうか。

- 日本では、いつどこにいても必要な医療を受けられる社会を守るため、医療者が日々努力を重ねています。しかし、その社会は医師の長時間労働によって支えられている実態があります。医師の働き方改革は医師のみならず患者にとっても重要なこととされています。

医師の使用者も、労働者である意思に対して安全配慮義務を負っています。所属医師の業務量が、量的に過剰かというのみならず、質的にも過剰になっていないかを常に配慮し、必要な施策を採ることが求められています。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにお問い合わせください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

2024(令和6)年4月1日から医師の働き方改革が始まりました。

これにより、医療機関は、「適切な労務管理の下、勤務環境を改善し、長時間労働になっている医師の労働時間を短縮するための取組を行っていくこと」が求められています(厚生労働省:「「医師の働き方改革」とは」参照)。

全国国民健康保険診療施設協議会が公表している「国保診療施設における医師の働き方改革の現状報告書 令和6年度調査」によると、医師の働き方改革をめぐっては「様々な体制構築に取り組みながら勤怠管理が現状うまく行われていることが示唆された。」「宿日直許可も必要な施設は大部分が取得しており、このことも時間外・休日勤務管理への一助をなしていることが示唆された。」などの記載もある一方で、「自由意見の中には連続勤務ではないかとか、残業代への不満も垣間見られ、宿日直許可が実質的に労使双方にとって適切なものであるよう取り組んでいく必要があると思われる。」との記載もあるところです。

人手不足が進行し続ける中で、如何に医師の働き方改革を進めていくのか、改めて考えながら常に改善を図っていく必要がありそうです。

裁判例のご紹介(山口県厚生農業協同組合連合会事件・神戸地裁令和6年12月18日判決)

さて、今回は、医師の精神疾患の発症と自殺をめぐり、使用者の安全配慮義務違反の有無などが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案か?

この事案は、Yの産婦人科医師であったKさんが精神障害を発症し、自殺したことについて、Kさんの相続人らが、Yに対して、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償を求めたものです。

何が起きたか?

Kさんについて

Kさんは、昭和57年3月にD大学医学部を卒業し、医師免許取得後、複数の病院の産婦人科での勤務を経て、平成11年4月1日からYが運営する本件病院の産婦人科部長として着任しました。

なお、これに伴い、Kさんは、本件病院敷地内の医師住宅に転居しました。

Kさんは、本件産婦人科部長として、現場管理に当たり、院内会議への出席、部下の指導、勤務環境の改善、医療過誤防止の体制作りなどの役割を担っていました。

Y(山口県厚生農業協同組合連合会)について

Yは、会員が協同してその事業の振興を図り、もってその組合員の農業の振興、経済状態の改善及び社会的地位の向上に寄与することを目的として設立されました。

Yは、医療や保健、老人福祉に関する事業を展開しており、本件病院(A病院)のほかに、B病院やC病院などを運営していました。

本件産婦人科の在籍状況

平成20年度当時、本件産婦人科は、常勤医師2名(K医師、F医師)、担当看護師約10名、助産師複数名の常勤スタッフに加えて、D大学医学部附属病院から若手の非常勤医師2名(G医師、H医師)が週1回ずつ応援する体制で診療業務(外来、分娩、手術、産直当番等)を運営していました。

また、この当時、本件産婦人科には、助産師12名が在籍しており、経験年数20年前後のベテラン助産師が数多く在籍していました。

担当医師

平成20年度当時、本件産婦人科の一般外来は、婦人科について、Kさんが月曜日と水曜日、F医師が金曜日、非常勤医師が火曜日と木曜日を担当(いずれも午前中)していました。

また、産科については、Kさんが火曜日と金曜日、F医師が月曜日と水曜日、木曜日を担当していました(いずれも午前中)。

本件産婦人科の分娩数

平成20年4月から平成21年3月22日までの期間中、本件産婦人科における分娩数は287回でした。

このうち、Kさんが93回、F医師が127回、G医師及びH医師が合計67回を担当していました。

本件産婦人科の手術件数

平成20年4月から平成21年3月22日までの期間中、本件産婦人科における産科手術は178件であり、執刀医がKさん48回、F医師73件、介助医がKさん47回、F医師56件、麻酔医がKさん77件、F医師66件をそれぞれ担当していました。

また、上記期間中、本件産婦人科における帝王切開は49件であり、執刀医がKさん4件、F医師が17件、G医師が12件、H医師が16件、介助医がKさん22件、F医師21件、G医師1件、H医師4件、麻酔医がKさん27件、F医師23件、G医師1件をそれぞれ担当していました。

そして、上記期間中、本件産婦人科における婦人科手術の開腹手術及び長時間を要した膣式手術は46件であり、執刀医がKさん9件、F医師10件、G医師19件、H医師9件、介助医がKさん19件、F医師24件、G医師5件、H医師2件、麻酔医がK29件、F医師16件、G医師2件をそれぞれ担当していました。

入院患者数の状況

平成20年4月から平成21年3月22日までの期間中、本件産婦人科の入院患者数は1日平均で14名であり、Kさんが主治医である入院患者数は1日平均5.5名、F医師が主治医である入院患者数は1日平均8.5名でした。

当番回数

平成20年4月から平成21年3月22日までの期間中、本件産婦人科の当番回数は、Kさん120回、F医師160回、G医師57回、H医師48回であり、Kさんは84回で診療行為を行いました。

委員会等の出席

平成20年度、Kさんは、本件産婦人科部長として、医局会議のほか、診療情報管理委員会(年3回)、薬事委員会(年8回)などに出席していました。

また、Kさんは、L看護学校での講義(年6回)、子宮がんの集団検診(年5回)を担当していました。

Kさんの入院

Kさんは、平成20年10月5日から同月7日までの間と同月8日から同月16日までの間、本件病院内科に高血圧などで入院しました。

しかし、Kさんは、この間、分娩1回と手術2回の診療業務に従事しました。

Kさんの自殺

そして、平成21年3月23日、Kさんは、本件病院敷地内の医師住宅ガレージ内で、自殺しました。

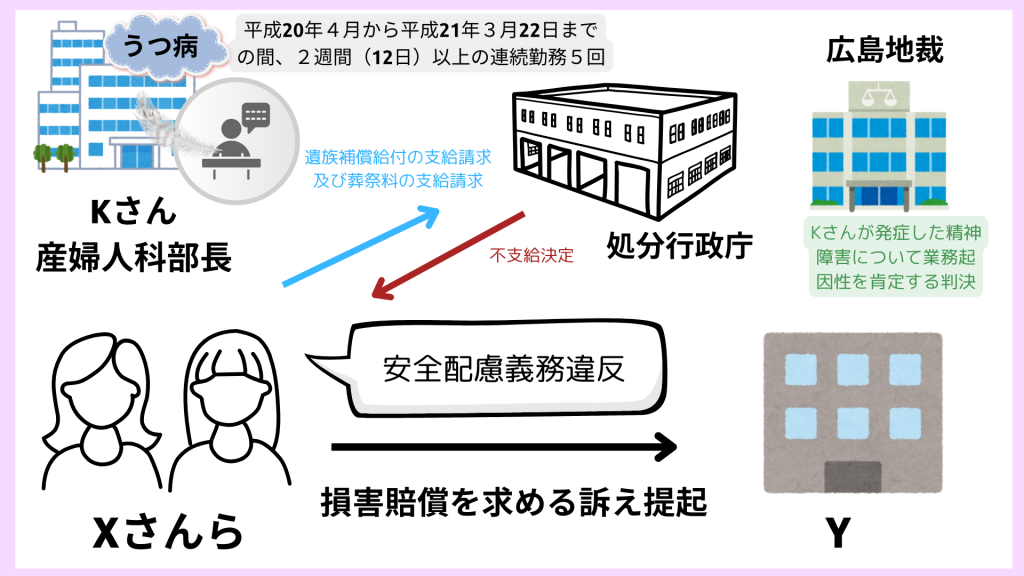

遺族補償給付等の支給申請と不支給決定

Kさんの妻であるX1さんは、Kさんが精神障害を発症して自殺したのは、過重な業務に起因するものであると主張し、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給請求及び葬祭料の支給請求をしました。

しかし、処分行政庁は、平成24年4月27日付でいずれも支給しないとの決定をしました。

そこで、X1さんは、国を被告として、この不支給決定の取消しを求める訴えを提起したところ、広島地方裁判所は、令和元年5月29日、Kさんが発症した精神障害について業務起因性を肯定する判決をしました(判決確定)。

本件訴えの提起

その後、X1さんとX2さん(Kさんの子)は、Kさんが精神障害を発症し、自殺したのは、Yが運営する本件病院が安全配慮義務を怠り、Kさんに過重な業務を負担させたことによるものであると主張して、Yに対して、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償などを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんらの主張

Xさんらは、Kさんのうつ病の発症と自殺は、本件病院が安全配慮義務を怠り、Kさんに過重な業務を負担させたことによるものであると主張していました。

他方で、Y側は、Xさんらの主張を全面的に争っていました。

争点

そこで、裁判では、

①Kさんの業務が量的に過重であったといえるかどうか?

②Kさんの業務が質的に過重であったと言えるかどうか?

③Yに安全配慮義務違反が認められるかどうか?

などが問題(争点)となりました。

裁判所の判断

裁判所は、上記①〜③の争点について、以下のように判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①Kさんの業務が量的に過重であったといえるか? | ×(否定) |

| ②Kさんの業務が質的に過重であったといえるか? | ×(否定) |

| ③Yに安全配慮義務違反が認められるか? | ×(否定) |

判決のポイント

なぜ裁判所は上記のような判断をしたのでしょうか。

以下、本判決の要旨をご紹介します。

争点①Kさんの業務が量的に過重であったといえるか?について

まず、裁判所は、Kさんの業務の量的過剰性(争点①)について、

・Kさんが「平成21年3月から過去1年間に1か月80時間以上の時間外労働を行なった月はなかった」こと

・Kさんは、「過去1年間に2週間(12日)以上の連続勤務が5回認められる」が、「これらの連続勤務は、1か月以上にわたって連続勤務を行なったり、連続勤務の間、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行なったりしたものとまでは認められない」こと

・平成20年度について、Kさんは、「分娩担当数が年間100件を下回っている上、年間の分娩担当数や手術及び帝王切開の執刀医の件数もF医師よりは少なかった」こと

・また、同年度において、「本件産婦人科は週1回ずつ非常勤医師2名の応援を受けており、非常勤医師も分娩や手術(帝王切開を含む。)を担当していた」こと

・本件産婦人科は、「産科における妊婦高血圧症候群、前置胎盤、双胎等の異常妊娠・分娩の患者や婦人科におけるハイリスク患者は原則的に受け入れておらず、ハイリスク患者については、(…)高次医療機関に紹介ないし搬送し、骨盤位や既往帝王切開の患者については、原則的に予定帝王切開を行う診療方針を採っていた」こと

などを指摘したうえで、

Kさんには、

「平成20年4月から平成21年3月22日までの間、2週間(12日)以上の連続勤務5回」が認められるが、「それだけでは心理的負荷が強いとまではいえず、その他に心理的負荷が強い出来事は認められ」ないことから、Kさんの「業務が量的に過重であったと認めることはできない」

と判断しました。

争点②Kさんの業務が質的に過重であったといえるか?

次に、裁判所は、Kさんの業務の質的過重性(争点②)について、

・「F医師がKさんより多くの分娩・手術・当番を行なっていたことが認められ、F医師の分担量が大きい形で本件産婦人科の診療業務が行われていたことからすれば、KさんにF医師の業務のしわ寄せが及んでいたともいえず、KさんとF医師との間で、周囲からも客観的に認識されるような顕在化した対立が生じていたと認めることはできない」こと

・本件産婦人科では、「執刀医又は介助医が麻酔医を兼ねる場合(手術担当医が2人の場合)は少なく、おおむね3人体勢で手術に臨んでいたことが認めれる」こと

・「当番は待機時間内にいつでも呼び出される状態に置かれており、時間的に拘束されていたといえる」が、「自宅や一定時間内に本件病院に行ける場所での待機である上、F医師がKさんより多くの当番を引き受け、非常勤医師も一部当番を引き受けていた」こと

・「Kさんが入院中に業務に従事することは負担であるといえる」が「Kさんが入院中に診療業務に従事した経緯や理由は必ずしも明らかとはいえない」こと

・「医師住宅の環境の劣悪さや害獣・害虫の発生を認めることはできない」こと

・「平成20年当時、経験年数20年前後のベテラン助産師が在籍していたことからすれば、Kさんの主観を超えて、本件産婦人科の助産師の能力不足を認めることはできない」こと

などを指摘したうえで

Kさんには、

「当番日のオンコール待機(…)やKさんの入院中の診療業務(…)が認められるものの、それらだけでは心理的負荷が強いとまではいえず、その他に心理的負荷が強い出来事は認められ」ないことから、Kさんの業務が質的に過重であったとも認めることはできない」

と判断しました。

争点③Yに安全配慮義務違反が認められるか?

裁判所は、上記①、②の検討を踏まえて、

「本件産婦人科におけるKさんの業務が量的・質的に過重であったとは認められないから、Xさんが主張する安全配慮義務違反はないというべき」

であるとして、Yの安全配慮義務違反は認められないと判断しました。

弁護士法人ASKにご相談ください

従業員を雇用する使用者には、それぞれの従業員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ、心理的負荷等により健康を損なうことがないように、業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じて是正すべき義務(=安全配慮義務)を負っています。

本判決では、Yの安全配慮義務違反が否定されていますが、これまでの裁判例では、使用者側の業務の量的過重性、質的過重性を肯定し、安全配慮義務違反の成立が認められている事案もあります(滑川市・富山県事件/富山地裁令和5年7月5日判決)。

人手不足もより一層深刻になっている今こそ、改めて個々の従業員の業務負荷や職場環境などを見つめ直してみることも大切です。

使用者の安全配慮義務についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)