専門業務型裁量労働時間制とは【学校法人松山大学ほか事件】

Recently updated on 2025-05-08

- 当社は、ゲームソフトの開発を行っています。ゲームソフトの開発は時間での拘束になじまず、自由に働いてアイデアを出してもらいたいと思っており、専門業務型裁量労働時間制を導入したいと考えています。導入にあたって必要なステップを教えてください。

- 専門業務型裁量労働時間制を導入できる業務は限定されています(詳しくは本文をご覧ください)。ゲーム用ソフトウェア開発は導入できる業務に該当していますので、導入にあたってのステップをご案内します。

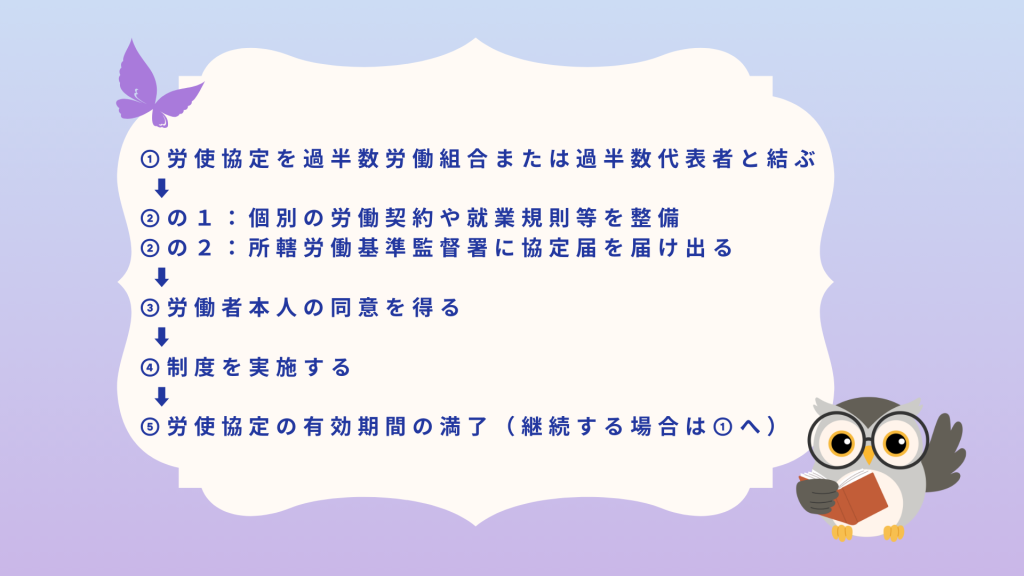

まず、①過半数労働組合又は過半数代表者と労使協定の締結を行い、②労働契約の締結と就業規則の整備、労働基準監督署への協定書を提出します。③労働者本人の同意を経てようやく運用の開始という流れになります。労使協定の期間満了後は改めて①から行う必要があることに注意が必要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

専門業務型裁量労働時間制の導入

専門業務型裁量労働時間制とは

専門業務型裁量労働時間制とは「業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労働協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度」です(厚労省HP:「専門業務型裁量労働性について」参照)。

専門業務型裁量労働制の対象となる業務とは

専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、以下に掲げる20の業務です。

- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。7において同じ。)の分析又は設計の業務

- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務

- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務 (主として研究に従事するものに限る。)

- 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)

- 公認会計士の業務

- 弁護士の業務

- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

専門業務型裁量労働制の導入方法は

専門業務型裁量労働制を導入する場合には、以下の流れに沿って進める必要があります。

①労使協定の締結と②所轄労働基準監督署への届出

まず、専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定を過半数労働組合または過半数代表者と締結しなければなりません。

また、個別の労働契約や就業規則等を整備し、締結した協定届については、所轄労働基準監督署に届け出る必要もあります。

労使協定で定めなければならない事項は、以下の各項目です。

なお、★マークの下線部は、令和6年4月1日以降、労働者に専門業務型裁量労働制を適用させるために追加で必要となった事項です。既に協定を締結している場合であっても、改めて協定を結び直す必要があります。

- ・制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)

- ・1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)

- ・対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと

- ・適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容

- ・適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容

- ・制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと(★)

- ・制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと(★)

- ・制度の適用に関する同意の撤回の手続(★)

- ・労使協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい)

- ・労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること(★)

③労働者本人の同意

また、専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労働者本人からの同意を得なければなりません。

労働者本人の同意は、令和6年4月1日から必要とされた事項です。

先ほど述べた労使協定で定めなければならない事項として追加された事項(★マークの下線部)も、“労働者本人の同意”と関連しています。

④制度の実施

上記①〜③が整ったら、専門業務型裁量労働制の運用です。

労働者は「みなし労働時間」労働したものとみなされます。

また、運用の過程で必要な事項としては、以下の各事項が挙げられます。

- ・対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと

- ・対象業務の内容等を踏まえて適切な水準のみなし労働時間を設定し、手当や基本給など相応の処遇を確保すること

- ・適用労働者の健康・福祉確保措置を実施すること

- ・適用労働者からの苦情処理措置を実施すること

- ・同意をしなかった労働者や同意を撤回した労働者に不利益な取扱いをしないこと

- ・労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること

⑤労使協定の期間満了

労使協定で定めた有効期間が満了した場合、なお専門業務型裁量労働制を継続する場合には、上記①の労使協定を改めて締結する必要があります。その後の手続や運用などについては、初めて導入する場合と同様です。

なお、労使協定の有効期間は、3年以内とすることが望ましいとされています。

労使協定の締結と労働者の同意は慎重に行いましょう

このように専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定の締結や労働者本人からの同意を得なければなりません。

労使協定の締結の手続に違法があったり、労働者から真摯な同意を得ていなかったりした場合には、会社が専門業務型裁量労働制の適用を主張したとしても、無効と判断されます。

専門業務型裁量労働制を導入する場合には、導入の流れに沿って慎重に運用していきましょう。

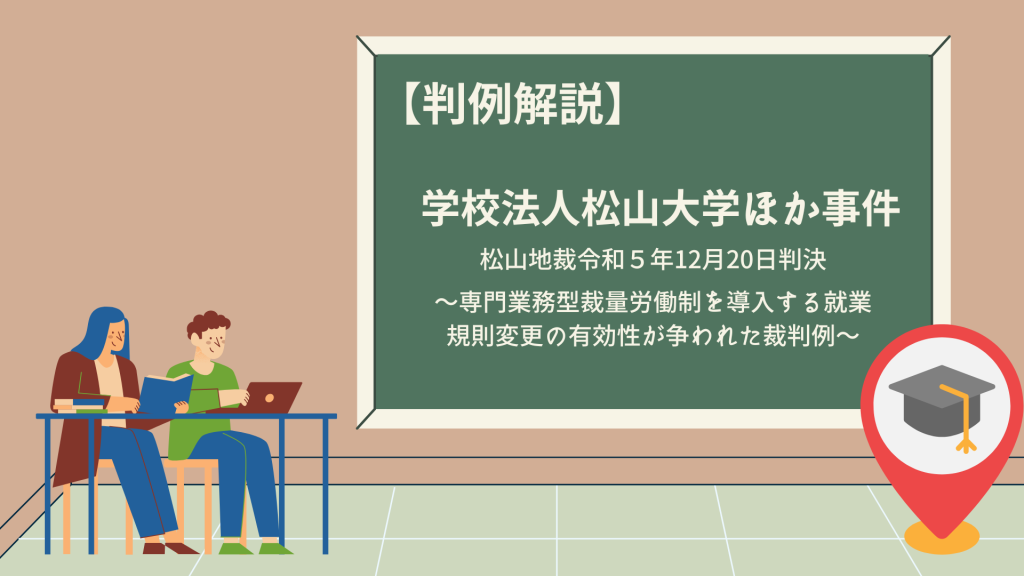

裁判例のご紹介(学校法人松山大学ほか事件・松山地裁令和5年12月20日判決)

さて、今回は、専門業務型裁量労働制の導入をめぐり、労使協定が無効であると判断された判決をご紹介します。

どんな事案?

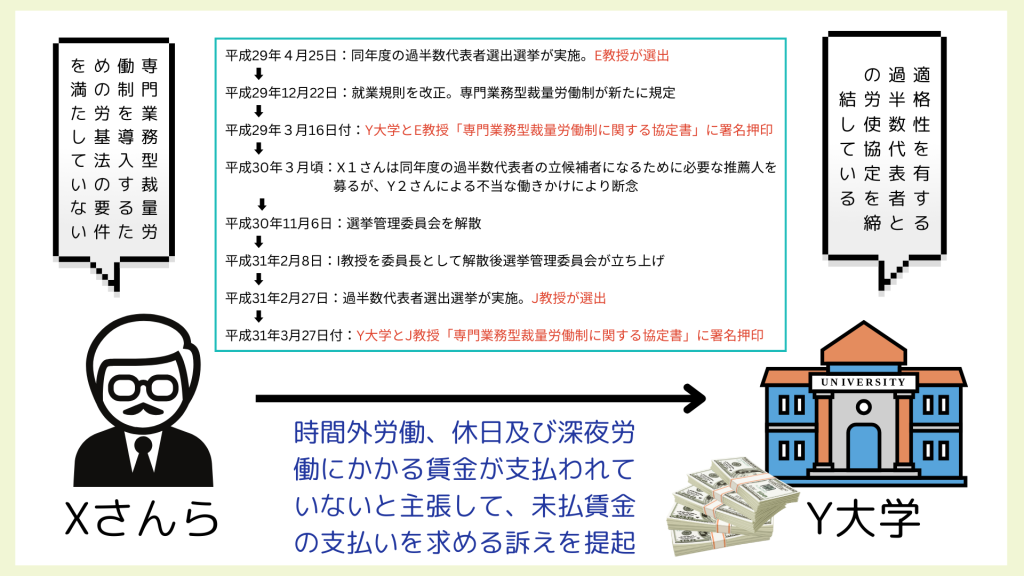

本件は、Y大学で教授職にあるXさんらが、Y大学に対して、専門業務型裁量労働制を導入した就業規則の変更等が無効であり、時間外労働、休日及び深夜労働にかかる賃金が支払われていないと主張して、未払賃金の支払いなど求めた事案です。

何が起きた?

当事者

Y大学は、松山大学や松山短期大学を運営する学校法人でした。

XさんらはY大学と労働契約を締結し、Y大学のD学部D1学科に所属する契約期間の定めのない教育職員でした。なお、X2さんは教授職及びD学部長職についていました。

労働組合の加入

Xさんらは、全国一般愛知地方労働組合松山支部に加入しており、同組合には松山大学分会がありました。

教職員会と代表者選出規程

Y大学には、「会員の労働条件の維持、改善、福利厚生、相互扶助並びに学校運営の民主化を図り、以てY大学の健全な発展に寄与すること」を目的として、Y大学の職員(事務補助職員及び臨時職員を除く)で組織される教職員会(本件教職員会)があり、本件教職員会が過半数代表者選出等に関する必要事項を定める過半数代表者選出規程(本件過半数代表者選出規程)を作成していました。

E教授の選出

平成29年4月25日、同年度の過半数代表者選出選挙が実施されました。

立候補者がE教授のみであったため、信任投票が行われたところ、選挙権者数493名、信任票124票、不信任票0票でした。

本件過半数代表者選出規程により、投票をしなかった選挙権者について有効投票による決定に委ねたとみなされた結果、E教授が同年度の過半数代表者に選出されました(任期は平成30年3月31日まで)。

専門業務型裁量労働制に関する協定書(平成30年度協定)

平成29年12月22日、Y大学は施行日を平成30年4月1日として就業規則を改正し(本件就業規則改正)、これにより専門業務型裁量労働制が新たに規定されました。

Y大学とE教授は、同年3月16日付で「専門業務型裁量労働制に関する協定書」に署名押印しました。

X1さんの立候補の推薦取りやめ

平成30年3月頃、X1さんは同年度の過半数代表者の立候補者になるために必要な推薦人を募りました。

同年3月27日、Y2さんから電話を受けたL教授は、M准教授に対し、「X1さんの署名活動は逃げて。やり過ごそう!」「乙山からの伝言です」とのメッセージを送信し、過半数代表者の立候補者としてX1さんに推薦署名をしないよう働きかけました。

また、同月28日、Y2さんはH教授に対して同様の働きかけを行い、その後、H教授はX1さんの立候補の推薦者集めを取りやめました。

選挙管理委員会の解散

同年4月5日、過半数代表者の選挙管理委員会は、Y2さん働きかけによる公正な選挙の実施に疑義が生じたとして、それまでの立候補の手続を無効としました。

そして、同月16日、本件解散前選挙管理委員会は、依然として疑義が解消されていないとして選挙手続を停止し、同年11月6日、Y大学から事態解決に向けた協力が得られなかったなどとして同委員会を解散しました。

解散後の選挙管理委員会の立ち上げ

平成31年1月29日、Y大学は本件教職委員会に対して、本件教職員会が推薦する委員と同会とで選挙管理委員会の立ち上げについて協議するよう依頼し、本件教職委員会は同会が推薦する4名で選挙管理委員会を構成することとしました(本件解散後選挙管理委員会)。

同年2月8日、Y大学の前理事長(当時)であったI教授を委員長として、本件解散後選挙管理委員会が立ち上げられました。

なお、本件過半数代表者選出規程では、選挙管理委員会は5名の委員で構成され、そのうち1名は過半数代表者が指名する者とされているものの、平成29年度の過半数代表者であるE教授は平成30年3月31日に任期を満了していたため、上記のような変則的な構成となっていました。

J教授の選出

平成31年2月19日、本件解散後選挙管理委員会は、立候補者であるJ教授の信任投票を行う旨の公示を行い、同月27日、過半数代表者選出選挙が実施されました。

選挙権者数445名、信任票242票、不信任票38票であり、選挙権者数の過半数の信任を得たことから、J教授が過半数代表者に選出されました(任期は平成31年3月31日まで)。

専門業務型裁量労働制に関する協定書(平成31年度協定)

Y大学とJ教授は、平成31年3月27日付「専門業務型裁量労働制に関する協定書」に署名押印しました。

訴えの提起

これに対して、Xさんらは、専門業務型裁量労働制を導入するために労基法38条の3で定められた要件(適格性を有する過半数代表者との労使協定の締結)が充足されておらず、同制度による労働時間のみなし制は適用されないと主張して、未払賃金の支払いなど求める訴えを提起しました。

問題になったこと

前提の問題(有効な労使協定が必要)

労働基準法38条の3第1項は「使用者が(‥)労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合」に、専門業務型裁量労働制のみなし制が適用可能になると定められています。

すなわち、労使協定が適法に締結されていない場合、同制度による労働時間のみなし制は適用されず、使用者は原則通り、実労働時間数に則した割増賃金を支払わなければなりません。

Xさんらの主張

Xさんらは、本件において、平成30年度協定と平成31年度協定のいずれについても適格性を有する過半数代表者との労使協定が締結されたとはいえず、労基法38条の3第1項の要件を満たしていないため、専門業務型裁量労働制による労働時間のみなし制はXさんらに適用されないと主張し主張していました。

争われたこと

そこで、本件では、 “平成30年度及び平成31年度の専門業務型裁量労働制に関する労使協定が有効に締結されたといえるかどうか?“ が問題となりました。

裁判所の判断

裁判所は、平成30年度及び平成31年度の専門業務型裁量労働制に関する労使協定が有効に締結されたといえない、と判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

労使協定を締結する過半数代表者の選出手続は民主的なものである必要がある

まず、裁判所は、専門業務型裁量労働制の導入に必要な労使協定を過半数代表者と締結する場合、当該過半数代表者の選出手続きは、労働者の過半数が当該候補者の選出を支持していることが明確になる民主的なものである必要がある、と判断しています。

「専門業務型裁量労働制を採用するに当たっては、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を締結する必要があり(労働基準法三八条の三第一項)、過半数代表者の選出手続は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続」である必要がある(労働基準法施行規則六条の二第一項二号)。そして、過半数代表者は、使用者に労働基準法上の規制を免れさせるなどの重大な効果を生じさせる労使協定の当事者であり、いわゆる過半数労働組合がない場合に過半数労働組合に代わってその当事者となることが定められていることを踏まえると、過半数代表者の選出手続は、労働者の過半数が当該候補者の選出を支持していることが明確になる民主的なものである必要があると解される。」

平成30年度協定は無効である

その上で、裁判所は、投票をしなかった選挙権者について有効投票による決定に委ねたとみなすという本件過半数代表者選出規程があったとしても、投票をしなかった選挙権者がE教授の選出を支持していることが明確な民主的な手続がとられているとはいえず、このような手続で選出された過半数代表者は労基法38条の3第1項にいう「労働者の過半数を代表する者」とは認められないから、そのような者(E教授)とY大学が締結した平成30年度の労使協定は無効である、と判断しています。

「Y大学において、平成二九年度の過半数代表者の選出は、選挙により、E教授の信任投票が行われているところ、選挙権者数は四九三名、信任票が一二四票であったことから(…)、E教授の選出を明確に支持している労働者は、選挙権者全体の約二五パーセントにすぎない。

したがって、E教授は、「労働者の過半数を代表する者」とは認められないことから、E教授とY大学との間で締結された平成三〇年度の専門業務型裁量労働制に関する労使協定は無効である。

なお、Y大学は、平成二九年度の過半数代表者の選出が有効にされたことの根拠として、本件過半数代表者選出規程一五条二項が、信任投票において選挙権者が投票しなかった場合は有効投票による決定に委ねたものとみなす旨規定していること、選挙に先立ち、選挙権者に対して上記規定が周知されていたことなどを指摘する。しかしながら、本件において、労働者は、上記規程の下においても、有効投票による決定の内容を事前に把握できるものではなく、また信任の意思表示に代替するものとして投票をしないという行動をあえて採ったとも認められないから、上記規程によっても、投票しなかった選挙権者がE教授の選出を支持していることが明確になるような民主的なもの手続がとられているとは認められず、この点についてのY大学の主張は採用することができない。」

平成31年度協定も無効である

また、裁判所は、J教授の選出にかかる選挙に関しても、選挙管理委員会の委員のうち過半数代表者が指名する者1名の欠員は軽微な瑕疵とは認められないこと、X1さんの過半数代表者への立候補に対するY2さんによる不当な介入について、Y大学が問題解決に向けた取り組みをしなかったこと、本件解散後選挙管理委員会はその様な中で、Y大学の依頼を受けた本件教職員会の内部協議によって設置されたものであることなどの事情に照らして考えれば、平成30年度の過半数代表者選出選挙は公正さに疑義があると言わざるを得ず、同選挙において、選挙権者の過半数がJ教授の選出を支持していることが明確になるような民主的な手続が取られたとは認められないから、このような手続で選出された過半数代表者は労基法38条の3第1項にいう「労働者の過半数を代表する者」とはいえず、そのような者(J教授)とY大学が締結した平成31年度の労使協定は無効である、と判断しています。

「本件過半数代表者選出規程は、過半数代表者の選出選挙を行うため、過半数代表者が指名する者一名を含む五名の委員で構成される選挙管理委員会を置くことを定めているところ、本件解散後選挙管理委員会は、委員のうち過半数代表者が指名する者一名が欠員となっていた(…)。本件解散後選挙管理委員会で欠員となった一名の委員は、他の四名の委員(本件教職員会が推薦する教育職員二名及び事務職員二名)とは異なり、全労働者の選挙により選出された過半数代表者が指名する者であって、選挙の中立性において重要な役割を果たす者であったといえる。そして、選挙管理委員会の業務には、選挙権者及び被選挙権者名簿の作成、投開票の管理及び報告書の作成といった公正な選挙の根幹をなすものが含まれている上、選挙の効力の異議申立てに対する審議という選挙の効力に関する自律的な判断権をも付与されていることを考慮すれば、選挙管理委員会の委員のうち過半数代表者が指名する者一名の欠員は、軽微な瑕疵とは認められない(…)。

また、平成三〇年度の過半数代表者選出選挙に至る経緯をみると、〈1〉Y大学は、Y2さんによるX1さんの過半数代表者への立候補に対する不当な介入(…)につき、本件解散前選挙管理委員会から再三にわたり問題の解決を求められながら、問題の解決に向けた取組みをしなかったこと、〈2〉そのため、本件解散前選挙管理委員会が、このまま選挙が行われればその効力に重大な疑義が生じるとの見解を示し、全会一致の判断の下、委員全員が辞職したことで委員会を解散したこと、〈3〉本件解散後選挙管理委員会は、そのような経緯の中、本件過半数代表者選出規程に定められた選挙管理委員会の委員の構成に従わず、Y大学の依頼を受けた本件教職員会の内部における協議によって設置されたものであること、〈4〉本件解散後選挙管理委員会は、本件労働組合から選挙管理委員会の委員の構成が本件過半数代表者選出規程に定められた要件を満たしていない旨の指摘がされたにもかかわらず、同指摘に対応をしないまま平成三〇年度の過半数代表者選出選挙を実施したこと、〈5〉Xさんらが、本件解散後選挙管理委員会に対し、票の見分や選挙結果の詳細な説明を求めるとともに、選挙の効力に異議があるとして異議申立てをしたが、本件解散後選挙管理委員会は、Xさんらの異議を認めなかったことなどの事実が認められる(…)。

以上の事実を総合すると、平成三〇年度の過半数代表者選出選挙は、その公正さに疑義があるといわざるを得ず、同選挙において、選挙権者の過半数がJ教授の選出を支持していることが明確になるような民主的な手続がとられたとは認められない。

したがって、J教授は、労働者の「過半数を代表する者」とは認められないことから、J教授とY大学との間で締結された平成三一年度の専門業務型裁量労働制に関する労使協定は無効である。」

結論

したがって、裁判所は、平成30年度及び平成31年度の専門業務型裁量労働制に関する労使協定は無効であり、Xさんらに対して同制度を前提とする労働時間のみなし制は適用されないと判断しました。

「以上のとおり、平成三〇年度及び平成三一年度において、Y大学が適格性を有する過半数代表者との間で専門業務型裁量労働制についての労使協定を締結したとは認められないから、本件就業規則改正の有効性を判断するまでもなく、Y大学が、Xさんらに対し、専門業務型裁量労働制及びそれを前提とした休日及び深夜勤務の許可制を適用することは違法となる。」

専門業務型労働制を導入する場合には必要な手続を慎重に行いましょう

今回ご紹介した裁判例では、専門業務型裁量労働制を実施するために必要となる労使協定を締結する過半数代表者(労基法38条の3第1項)の選出手続の有効性が問題となった事案でした。

本判決では、過半数代表者の選出手続きに民主性を強く求めたうえ、E教授、J教授いずれについても、労働者の「過半数を代表する者」とは認められないと判断されています。そして、この結果として、E教授とY大学、J教授とY大学との間で締結された労使協定は無効となってしまいました。

労使協定が適法に締結されていない場合には、専門業務型裁量労働制による労働時間のみなし制は適用されず、使用者は原則通り実労働時間に沿った割増賃金を支払わなければなりません。したがって、専門業務型労働制を導入する場合には、慎重に必要な手続を進め、運用することが大切です。

弁護士にもご相談ください

未払賃金の請求は、労使間で最も多いトラブルの一つです。

会社側としては、すでに必要十分な賃金等を支払ったつもりでも、実はその前提となる賃金の制度設計に問題があり、従業員に対しては未払いの状況が生じてしまっていることもあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

従業員から残業代の支払いを求められたり、未払いの費用があるとして支払いを求められたりした場合には、弁護士法人ASKまでご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)