大学研究室の占有は誰のもの?【学校法人羽衣学園(研究室引渡等)事件】

- 神奈川県内の私立大学の総務責任者をしております。先日大学教員の雇止めを行いましたが、雇止めの有効性について争いが生じ、現在係争中です。大学教員にはこれまで研究室の使用を許可していましたが、雇止めに伴い研究室の明け渡しを求めました。しかしながら、これに応じてもらえなかったので、研究室の鍵を取り替え、研究室内にあったものについては別の場所に移動して保管しています。そうしたところ、この教員から、研究室を返せという訴訟が提起されました。これには応じる必要があるのでしょうか。

- 他人の物の占有を妨害した場合、妨害された占有者はその物の返還や損害の賠償を請求する権利があります。今回、この研究室の占有が雇止めされた大学教員にあったと評価されると、研究室の返還をしなければならなくなる可能性があります。大学教員は大学の研究室において教員として業務を行っている者ですので、仮にその研究室を客観的に支配していた事実があったとしても、原則として、大学の占有補助者として物を所持するもので、研究室の占有者は大学であると考えられています。ただし、その大学教員が大学の占有補助者として物を所持するにとどまらず、個人のためにも所持するものと認めるべき「特別の事情」があるときには大学教員個人の占有も有するということになる可能性があります。

ご相談の事例においても、その大学教員が大学に対してどのような主張、行動を取っていたのかという事情次第で「特別の事情」が認定される可能性があり、その場合、大学教員による研究室の返還請求が認められる可能性があります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

他人の占有する物を妨害することは許されない

物の占有者はその物の占有を妨害されたときは、その占有が正当な権利に基づくものか否かにかかわらず妨害の除去を請求できる権利があります(占有訴権。民法197条以下)。これは、自力救済(私人が法的手続きを経ずに自己の権利を実力で実現しようとする行為)を禁止して、社会の秩序を維持しようという趣旨に基づくものです。

他人に占有を奪われたときは、その物の返還と損害の賠償を求めることができます(占有回収の訴え。民法200条)。この権利を主張することができるのは、占有者又は占有代理人(民法197条)です。占有補助者(他人の占有を利用しているに過ぎない者)は、独立した占有は認められませんので、占有訴権を行使できません。

大学の教員は研究室の占有を主張できる?

大学設置基準の定めでは研究室を備える必要がある

大学教授や講師は、大学内に専有の研究室があることが一般的です。

大学設置基準第36条2項では、「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定されています。

研究室の利用は労働契約に基づく

大学設置基準を見ると、大学教員は、大学に対して、研究室を利用する権利を主張できるようにも見えます。

しかし、大学設置基準は、あくまでも文部科学省が大学設置に必要な最低基準として定めた審査基準であり、この規定に基づいて大学が設置されるにすぎません。

大学教員の研究室の利用は、当該教員と大学(法人)との間で締結される労働契約に基づいて行われているのです。

研究室の占有は誰のものか

疑問

では、大学教員は、大学から研究室の割り当てを受けた場合、その研究室の占有は誰に帰属するのでしょうか?

問題になる場面

この問題は、大学側が、研究室を使っている教員に対して、大学スペースの整理や建物の改築等によって、当該研究スペースからの立ち退き(明け渡し)を求めた場合や、労働契約の終了に基づいて、当該研究スペースの返還を求めた場合などに生じてきます。

この問題の根本

研究室の占有については、2つの考え方があり得ます。

- 管理支配は大学側にあり、研究室の割り当てを受けた大学教員は、単に研究室の占有補助者にすぎない(占有は持っていない)と考える

- 研究室の割り当てを受けた大学教員が、当該研究室の占有を持っていると考える

仮に、大学による研究室の立ち退き請求に対して、大学教授が、「ここは私の占有する研究スペースなので、絶対に立ち退きません!」などと抵抗した場合、

- 《①の考え方》によれば、大学が研究室の鍵の交換を行い、内部にある動産などの搬出を行ったとしても、特に大きな問題は生じません。

- 他方で、《②の考え方》によれば、法的な手続を経ることなく、大学が研究室の鍵の交換を行い、内部にある動産などの搬出を行った場合には、違法な自力救済に当たり不法行為になります。

そのため、研究室の占有が誰に帰属するのか?が問題になるのです。

大学教員に研究室の占有が認められた高裁判決が出されました

今回は、そんな「研究室の占有」をめぐり、講師による占有回収の訴えが認められた裁判例をご紹介します。

この裁判例では、大学の講師個人による研究室の占有が認められています。

以下、早速みてみましょう。

事件アイキャッチ.png)

学校法人羽衣学園(研究室引渡等)事件・大阪高裁令和5年1月26日判決

事案の概要

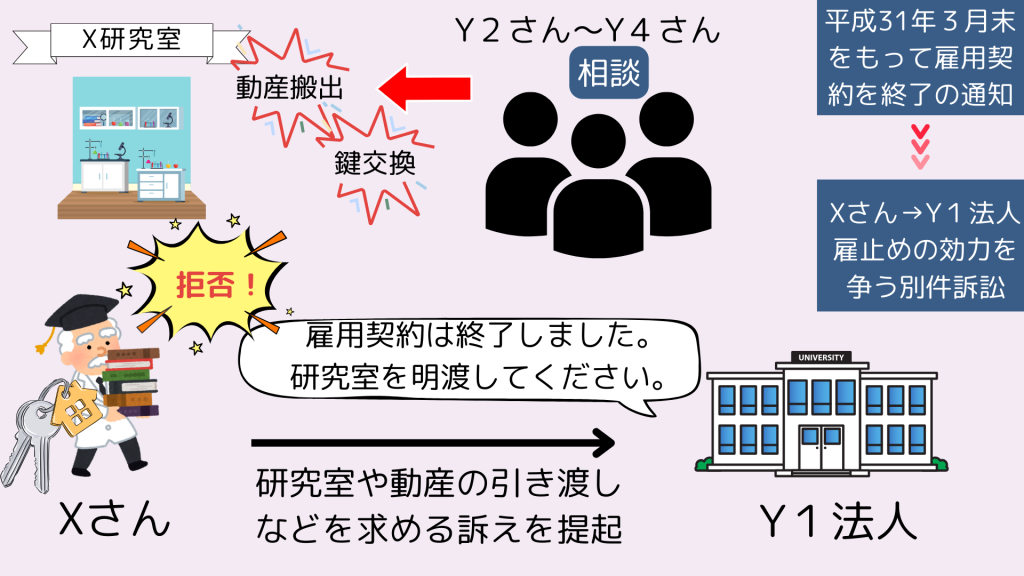

本件は、Y1法人との間で有期労働契約を締結していたXさんが、大学の学長らによって、Xさんが占有使用していた研究室の占有を侵奪され、研究室内の動産を撤去されたと主張し、Y1法人に対して研究室や動産の引き渡しなどを求めた事案です。

事実の経過

Y1法人による研究室の割り当て

Xさんは、Y1法人との有期労働契約に基づき、A大学で平成22年4月から非常勤講師として、平成25年4月からは専任講師として勤務していました。

Xさんは、同大学建物内に独立に施錠可能な「X研究室」と称する本件研究室を割り当てられており、本件研究室を物品の保管や業務に単独利用していました。

Xさんの雇止めと争い

Y1法人は、Xさんに対して、平成31年3月末をもって雇用契約を終了する旨の本件雇止めの通知をし、本件研究室の明渡しを求めました。

しかし、Xさんは、本件雇止めが無効であるとして、明渡しを拒絶しました。

そして、Xさんは、令和元年5月31日、Y1法人に対して、Xさんの労働契約上の地位の確認などを求める訴え(別件訴訟)を提起しました。

研究室の利用継続

Xさんは、施設使用願をA大学に提出するなどして、その後も本件研究室の鍵を保有したまま研究室の使用を継続し、室内に段ボール箱40箱以上の動産を置いていました。

鍵の交換と動産の撤去

令和3年度の新学期を迎えるにあたり、Y2さん(A大学の学長)とY3さん(A大学の事務局長)は、別件訴訟でY1法人の代理人弁護士をしていたY4さんに相談の上、本件研究室の明渡しをXさんに求め、Xさんが応じない場合には、本件動産を運び出して倉庫等で保管することを協議しました。

そして、Y2さんらは、Xさんに対して、本件動産を撤去するか、その送付先を教えるように通知しましたが、Xさんはこれも拒否しました。

その結果、同年3月29日、Y1法人の職員らにより、本件研究室内から本件動産が撤去され、本件研究室の鍵が取り替えられました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Xさんが占有使用していた本件研究室の占有を侵奪され、研究室内の動産を撤去されたと主張し、Y1法人に対して研究室や動産の引き渡しなどを求める訴えを提起しました。

争点

Xさんは、本件研究室の固有の占有を主張していました。

そこで、本件では、Y1法人によって本件研究室内の動産が撤去された時点において、Xさんによる本件研究室の占有が認められるかどうか?が問題となりました。

裁判所の判断

原則としてXさんに占有は認められない

裁判所は、本件研究室の占有者について、Xさんは被用者であるため、原則として、Y1法人のために占有補助者として本件研究室を所持している者であり、自己のためにする占有意思があるとは認められないとしました。

特別の事情がある場合にはXさん個人にも占有が認められる

しかし、Xさんが、Y1法人の占有補助者として物を所持するにとどまらず、Xさん個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物についてXさんが個人としての占有をも有することになるとしました。

本件ではXさんに本件研究室の占有が認められる

その上で、裁判所は、

・Xさんが、Y1法人に対して本件雇止めの効力を争い、労働契約上の地位確認などを求めて別件訴訟を提起していたこと

・Xさんが、引き続き本件研究室を単独で事実支配し、Y1法人からの本件研究室の明渡要求を繰り返し拒否していたこと

・Xさんが、Y1法人から本件研究室の鍵の返却及び室内の物品撤去を求められたことに対して、加入する労働組合を通じて、Y1法人に対し、本件研究室の退去は拒否している旨伝え、強制退去は自力救済という不法行為であり、本件研究室の鍵の取替えや室内の物品撤去を無断で行えば、場合によっては窃盗罪になり得る旨警告していたこと

・別件訴訟におけるXさんの代理人弁護士らを通じて、Y1法人の代理人弁護士らに対して違法性を通知をしていたこと

などの事実関係を踏まえれば、本件においては、Xさん個人に占有を認めるべき「特別の事情」が認められ、Xさんに本件研究室の占有が認められると判断しました。

「確かに、Xさんは、Y1法人との本件労働契約に基づき、Y1法人の運営するA大学内の本件研究室において講師としての上記業務を行っていた者であるから、本件研究室を客観的に支配していた事実があったとしても、原則として、Y1法人ために占有補助者として本件研究室を所持しているものであって自己のためにする占有意思がある(民法一八〇条)とは認められず、これによる占有者はY1法人とみるべきであるが、XさんがY1法人の占有補助者として物を所持するにとどまらず、Xさん個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物についてXさんが個人としての占有をも有することになると解すべきである(最高裁昭和三五年四月七日第一小法廷判決・民集一四巻五号七五一頁、最高裁平成一二年一月三一日第二小法廷判決・裁判集民事一九六号四二七頁参照)。

これを本件についてみると、Xさんは、当初はY1法人の占有補助者として本件研究室の所持を開始したものといえるが、Y1法人から本件雇止め通知をもって本件労働契約が終了するとされた平成三一年三月三一日の後も、本件雇止めの効力を争い、Y1法人を相手方として労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めて別件訴訟を提起し、本件研究室の鍵を引き続き管理して単独で本件研究室を事実支配していたのであり、令和三年三月二〇日付け通知文によりY1法人から本件研究室の鍵の返却及び室内の物品撤去を求められたことに対しても、同月二五日、Xさんが加入する本件組合を通じて、Y1法人に対し、Xさんは地位保全を係争中で本件研究室の退去は拒否している旨伝え、強制退去は自力救済という不法行為であり、本件研究室の鍵の取替えや室内の物品撤去を無断で行えば、場合によっては窃盗罪になり得る旨警告し、別件訴訟におけるXさん代理人弁護士らを通じてもY1法人の代理人弁護士らに対して同様の通知をした(…)のであるから、これらによれば、Xさんは、本件動産の撤去等がされた同月二九日当時、Xさん自身のためにも本件研究室を所持する意思を有し、現にこれを所持していたということができるのであって、前記特別の事情がある場合に当たると解するのが相当である。

したがって、Xさんは、上記同日当時、本件研究室を占有していたと認めることができる。」

結論

Xさんに、本件研究室及び本件動産の引渡請求を認容し、Y法人の違法な自力救済による損害賠償請求権(20万円)を認めました。

ポイント

事案のおさらい

本件は、大学講師のXさんが、学長らによって、Xさんが占有使用していた研究室の占有を侵奪され、研究室内の動産を撤去されたと主張し、Y1法人に対して研究室や動産の引き渡しなどを求めた事案でした。

なお、本件に関連してXさんの雇止めの適法性が争われ、最高裁の判決も出ておりますので、ご確認ください。

問題になったこと

Xさんは、本件研究室の占有がXさんにあると主張していたことから、Y1法人によって本件研究室内の動産が撤去された時点において、Xさんによる本件研究室の占有が認められるかどうか?が問題になっていました。

本判決の結論

本判決は、原則としてXさんは、Y1法人の占有補助者として本件研究室を所持しているにすぎないが、Xさん個人のためにもこれを所持するものと認めるべき「特別の事情」がある場合には、Xさん個人の占有が認められると判断しました。

そして、本件の具体的な事情の下においては、「特別の事情」が認められることから、XさんのY1法人に対する本件研究室と本件動産の引渡請求は認められると結論付けられています。

注意したいこと

研究室の利用はあくまでも被用者である大学講師と大学との間の労働契約に基づいて行われており、本判決も、原則としては、大学講師が「占有補助者」として研究室を所持しているものと考えています。他方で、「特別の事情」がある場合には、大学講師の固有の占有が認められる場合もあります。

まさに本判決では、この「特別の事情」が認められ、大学講師の占有回収の訴えが認められています。また、本判決では、本件研究室について行われた動産の搬出や鍵の交換は、違法な自力救済にあたるとして、Y1法人らの損害賠償責任も認められています。

研究室の占有について、大学講師に固有の占有が認められることには注意が必要です。

また、判決によるとこの研究室は別の用途に使用しているようにもみえます。そうした場合、この判決を受けてもろもろの調整が必要になってくると思われ、別の紛争に発展する可能性もありえます。

弁護士にもご相談ください

本件は、大学の研究室の「占有」をめぐる争いでしたが、近年では、大学の研究室の設置や利用をめぐって、大学と大学講師との間にトラブルが生じることも増えています。

例えば、“ P大学において専任教員として勤務し、あるいは、勤務していたQさんらが、P大学の新校舎の建設の際に適切な構造・設備の整った研究室が設置されなかったことにより、Qさんらの研究室を利用する権利ないし利益が違法に侵害されたと主張して、P法人に対して、損害賠償の支払い等を求めた ” 裁判などもあります。

(学校法人梅光学院(研究室設置)事件:詳しくはこちらをご覧ください)

占有に関する基本的な考え方は、大学の研究室以外にも一般的に応用できます。

大学講師の研究室の利用や雇用契約の関係などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)