大学教員には研究室を利用する権利がある?【学校法人梅光学院(研究室設置)事件】

大学教授は、多くの場合、大学内に専用の研究スペースも有しています。

もっとも、大学側のスペースの整理や建物の改築等によって、当該研究スペースからの立ち退き(明け渡し)を求められることがあります。

このような場合、大学教授は、「ここは私の占有する研究スペースなので、絶対に立ち退きません!」などと抵抗することはできるのでしょうか?

大学設置基準第36条2項では、「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と規定されています。

大学設置基準は、文部科学省が大学設置に必要な最低基準として定めた審査基準であり、かかる規定を前提として、大学が設置され、大学と教員との間で労働契約が締結されていることを考えると、教員に対する研究スペースの付与も当然に労働契約の内容になっているようにも思えます。

今回は,そんな研究室利用に関する権利・利益の有無をめぐり、教員らが大学を訴えた事件から、裁判所の考え方を探ってみます。

事件アイキャッチ.png)

学校法人梅光学院(研究室設置)事件・山口地裁令和5年7月18日判決

事案の概要

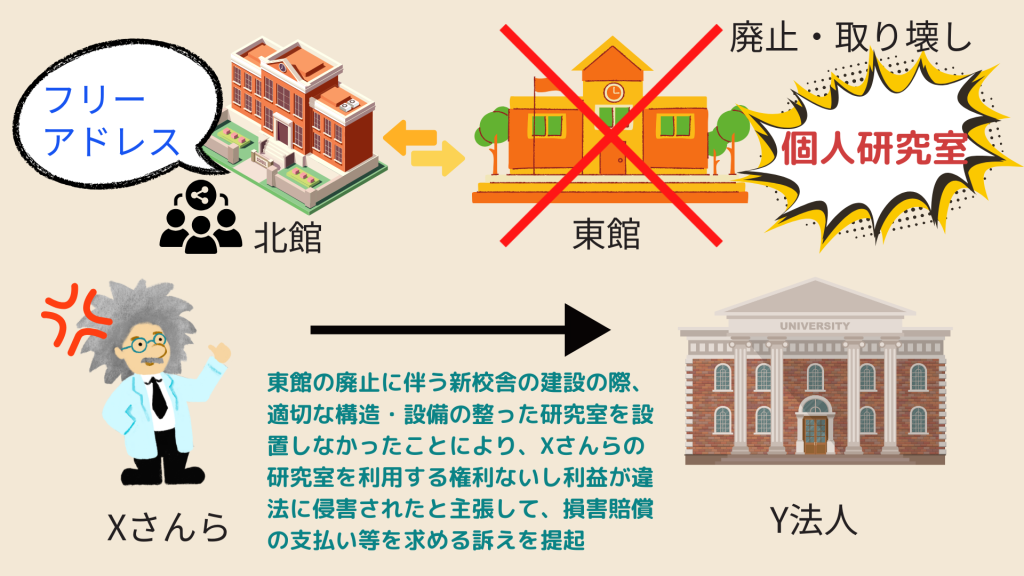

本件は、Y法人が運営するA大学において専任教員として勤務し、あるいは、勤務していたXさんらが、Y法人に対して、新校舎の建設の際に適切な構造・設備の整った研究室が設置されなかったことにより、Xさんらの研究室を利用する権利ないし利益が違法に侵害されたと主張して、損害賠償の支払い等を求めた事案です。

事実の経過

XさんらとY法人

Y法人は、キリスト教の信仰に基づく人格教育を基盤とし、教育基本法、学校教育法及び私立学校法に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を養成することを目的とし、A大学を運営する学校法人でした。

Xさんらは、Y法人において、それぞれ次の期間において、A大学において選任教員として勤務していました。

| X1~X5さんら | 遅くとも令和元年7月1日より前から | 専任教員(教授) |

| X6さん | 遅くとも同日より前から令和2年12月31日までの間 | 専任教員 |

| X7さん | 遅くとも令和元年7月1日より前から少なくとも令和2年3月31日までの間 | 専任教員(特任教授) |

| X8さん | 遅くとも令和元年7月1日より前から令和2年3月31日までの間 | 専任教員(特任教授) |

| X9さん | 遅くとも令和元年7月1日より前から令和2年3月31日までの間 | 専任教員(特任准教授) |

関連法規等及びA大学における各種規程等

学校教育法の定め

学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、学校を設置しなければならない」と定めており、大学については大学設置基準が設けられていました。その内容のうち研究室に関しては、専任教員に対しては研究室を必ず備えることとされていました。

これにより、大学において専任教員に対しては必ず設置することとされている研究室について、①その構造・設備の詳細を定める法規はなく、②大学の設置認可の権限を有する文部科学省の見解によれば、面積等に関する基準や目安はなく、また、個室である必要はないとされていました。

他方で、文科省は、研究室について、研究執務に専念できる環境でなければならず、また、オフィスアワーに適切に対応できること等、学生の教育上の観点からも適切な設備であることが必要であるとの見解を示していました。

A大学の教育規程

A大学の教員規程によれば、専任教員とは、A大学の学部に所属する、教授、准教授、講師及び助手、並びに、それ以外の、特任教授、特任准教授及び特任講師を指す。教授及び准教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することとされ、講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事することとされ、助手は、教授又は准教授の指導に従い、研究その他に従事することとされていました。また、特任教授、特任准教授及び特任講師は、委嘱された授業科目について学生を教授し、その研究を指導することとされていました。

研究室使用内規

令和3年4月1日付けで廃止されたA大学の研究室使用内規では、研究室は、A大学内における教員の研究・教育活動のために使用する施設であり、専任教員は、割り当てられた研究室を、原則として午前8時30分から午後6時まで使用することができるという規定がなされていました。

A大学における専任教員の研究室

A大学では、従前、東館(と呼ばれる校舎)に教員用の研究室が設けられ、専任教員1人につき、個室の研究室(個人研究室)が1室ずつ割り当てられていました。

この個人研究室は、広さが10平方メートル程度で、業務に必要な書籍や機材を保管することができる十分なスペースがあり、また、自由に人が出入りすることはなく静かな環境で業務に集中でき、さらに、秘密性が保たれた状態でオフィスアワー対応や試験問題作成・採点を行うことができるものでした。

東館取り壊しによる研究スペースの共有化

令和元年4月、Y法人は、「クロスライト」あるいは「北館」と呼ばれる校舎を新築し、それに伴い、老朽化していた東館を同年7月に廃止して、専任教員の研究室を、本件校舎1階に置くこととしました。

そして、東館は取り壊されました。

そして、本件校舎1階の研究室は、いわゆるフリーアドレスオフィス(個人個人に固定した席や部屋を割り当てるのではなく、教職員各自が仕事の状況に応じて空いている席やオープンスペースを自由に使うオフィスの形態。)であり、専任教員を含む教員とA大学の職員とが共用する形式のスペースとなりました。

訴えの提起

そこで、Xさんらは、東館の廃止に伴う新校舎の建設の際、Y法人が適切な構造・設備の整った研究室を設置しなかったことにより、Xさんらの研究室を利用する権利ないし利益が違法に侵害されたと主張して、Y法人に対して損害賠償の支払い等を求める訴えを提起しました。

争点

本件では、①Xさんらの主張する研究室利用権の侵害があるか否かが争点となりました。

本判決の要旨

破断枠組み

研究室を利用させる義務の存否

Xさんらは、A大学の専任教員である教授ないし准教授等として、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する立場にある者であり、Y法人との間の雇用契約における主たる業務内容は、研究教育活動である(…)。そして、大学においては、学校教育法3条に基づいて文部科学省が定めた大学設置基準により、その所属する専任教員に対して、研究室を備えることが求められていること(…)も併せ考えれば、XさんらとY法人との間の雇用契約においては、Y法人がXさんらにA大学の研究室を利用させることが、Y法人の付随義務となっていると解される。

Y法人の裁量の有無

Xさんらは、前記のY法人の付随義務に係る研究室について、個室であるか、少なくとも、専任教員が研究・教育業務を行うスペースがその他のスペースとは明確に区別されて学生や学外の者が自由に立ち入ることができない構造となっていて、個々の専任教員が研究・教育業務を行っていくために必要な広さを備えている等、その構造・設備の面から、利用する研究者の研究の分野、内容及び方法等を踏まえた上で、研究執務に専念できるとともに、オフィスアワーに適切に対応できるなど、学生の教育上の観点からも適切な環境が確保されたものである必要がある旨を主張する。

しかしながら、大学における研究室の面積、利用形態、設備等については具体的な定めや基準が存在しないことは、前記前提事実のとおりであるところ、①研究室について、その用途や必要な設備は、利用する教員の研究内容によって種々多様である上、②私立の学校法人においては、どのような研究室を設置するかの決定に際し、予算、既存設備、敷地、学生数、教員数、経営戦略、教育方針等、多岐にわたる要素を考慮する必要があることを併せ考えると、Y法人は、前記の付随義務の履行として、どのような研究室を設置し、どのように教員に割り当てて利用させるかについて、相当に広い裁量を有していると解するのが相当である。

判断基準

そうすると、XさんらA大学の専任教員が、Y法人との間の専任教員としての雇用契約に基づいて、前記のようなXさんらが求める水準の研究室を利用することについての法律上保護された権利又は利益を有しているとは解し難い。そして、Y法人は、学生が主体的に学べるよう、教員と職員が一体となって学生を育てるという教育方針を掲げ、そのような教育方針に基づいて、自由な発想で設備を利用でき、「インスタ映え」するとともに、学生と教員とが交流しやすい空間となるよう、本件共同研究室を含む本件校舎を設置したことは前記認定事実のとおりであるところ、そのようなコンセプトを優先するために、Xさんらの専任教員としての研究業務及び教育業務に一定の支障が生じたとしても、それらの支障が、前記のY法人の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものでない限り、XさんらのA大学において研究室を利用する権利ないし利益を侵害したことにはならないと解さざるを得ない(…)。

Y法人の裁量逸脱・濫用の有無

以下では、Xさんが主張する、本件共同研究室における、A大学の専任教員としてのXさんらの研究業務及び教育業務への支障について、前記のY法人の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものといえるかを検討する。

個人研究室の廃止について

Xさんらは、Y法人がA大学の専任教員の研究室について、個人研究室を廃止して本件共同研究室としたこと自体を問題視する(…)。

もっとも、上記の文部科学省の見解は、法的拘束力を持つものではない上、その内容も「研究執務に専念できる環境」という抽象的なものであって、これによって、A大学が設置すべき研究室について、何らかの具体的な基準を設定できるものでもない(…)。そうすると、Y法人が個人研究室を廃止したことによる、A大学の専任教員としてのXさんらの研究業務及び教育業務への支障は、前記のY法人の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものであるとはいえない(…)。

業務への支障について

Xさんらは、本件共同研究室について、①書籍等の置き場が不十分であること、②固定席ではないため、研究を中断せざるを得ないこと、③研究に集中できない環境であること、④研究成果が盗用される可能性があることから、研究執務に専念できる環境ではないと主張する(…)。

しかしながら、それらの支障は、そのためにXさんらの研究環境が個人研究室での研究環境と比較して相対的に悪化したとはいえるが、絶対的に大きな程度のものとまでいえるかは疑問である。また、(…)今後、本件共同研究室の利用方法の改善により、上記の各事情による支障を軽減することも可能といえる(…)。

したがって、上記①ないし④の各事情による、A大学の専任教員としてのXさんらの研究業務及び教育業務への支障は、前記の被告の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものであるとまではいえない。

学生対応に困難が生じたことについて

Xさんらは、本件共同研究室について、①オフィスアワーに対応できず、②試験問題を作成したり学生の成績をつけたりすることが困難であることから、学生対応を適切に行えないと主張する(…)。

しかしながら、①本件共同研究室と同じフロアに、オフィスアワー等にも利用できる半個室のブース席が設けられていること、②本件校舎の中に、教員が必要に応じて利用できる個室の会議室が2室設けられていることは、前記認定事実のとおりであり、(…)XさんらA大学の専任教員が試験関係業務を行う場所は、Y法人との間の雇用契約上も、業務自体の性質からも、研究室に限定されるものではない上、前記認定事実のとおり、A大学の専任教員は必要に応じて本件校舎内及び他の校舎内の会議室を利用することが認められている。

そうすると、Xさんらが主張する、本件共同研究室における、A大学の専任教員としての原告らの教育業務への支障は、前記のY法人の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものであるとはいえない。

まとめ

以上によれば、本件共同研究室の環境は、Y法人の裁量を逸脱するほどに、XさんらがA大学の専任教員として行う研究及び教育に支障を生じさせるものとはいえない。

したがって、Y法人が、A大学の研究室利用についてのXさんらの権利ないし利益を侵害したとはいえない。

結論

よって、裁判所は、以上の検討から、Xさんらの請求は認められないと判断しました。

ポイント

本件は、Y法人が運営するA大学において専任教員として勤務し、あるいは、勤務していたXさんらが、A大学の新校舎の建設の際に適切な構造・設備の整った研究室が設置されなかったことにより、Xさんらの研究室を利用する権利ないし利益が違法に侵害されたと主張して、Y法人に対して、損害賠償の支払い等を求めた事案でした。

裁判所は、まず、XさんらとY法人との間の雇用契約では、Y法人がXさんらにA大学の研究室を利用させることが、Y法人の「付随義務となっている」とした上で、Y法人がかかる付随義務を履行するに際してどのような研究室を設置し、どのように教員に割り当てて利用させるかに関しては、Y法人に「相当に広い裁量」があると判断しています。

そして、仮にY法人による措置によって、Xさんらの専任教員としての研究業務及び教育業務に一定の支障が生じたとしても、当該支障がY法人の裁量を逸脱すると評価できるほどに大きなものでない限りは、XさんらのA大学において研究室を利用する権利ないし利益を侵害したことにはならないと判断されています。

このように、研究室やスペースの場所等については、大学側に最終的な決定権限と幅広い裁量が認められているものの、その一方で、教員側は研究や教育を行うことが大学との間の労働契約上の権利・義務であることから、裁量の行使にあたっては合理性が求められるといえます。

弁護士にもご相談ください

大学の教員が研究室やスペース等を使用できる根拠は、当該教員と大学(法人)との間で締結される労働契約にあります。

そのため、教員側が、大学の研究室等に関する措置に不服をもって争った場合には、当該契約の内容に照らして考えることになります。

仮に契約内容が不明確であったり曖昧であったりすると、大学側が合理的な理由もなく契約に反して教員から研究室等を奪ったと評価されるおそれもあります。

したがって、労働契約を締結する場合には、使用者側・労働者側いずれにとっても内容が明らかな契約内容とすべきです。

最近では、有期雇用契約における労働条件明示に関する規制も強化され、労働契約についてはさまざまなルールが設けられています。

雇用契約についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。