賞与や入試手当の支給に労使慣行が認められるか?【学校法人桐蔭学園事件】

- 当社は創業50年を超える長寿企業です。これまで先代が、何十年にもわたり明確なルールなく手当てを支給してきたのですが、この手当ては従業員に権利になってしまうのでしょうか。従業員の権利になった場合、それを変更したりやめたりすることはできないのでしょうか。

-

- 労使関係のなかで、明確な合意がなくとも永年続いてきた慣行が法的拘束力を持つことがあります。これを「労使慣行」といいます。

法的拘束力のある労使慣行が成立するためには、その慣行が①長期にわたり反復継続されてきたこと、労使双方が慣例に対して規範意識を持って従ってきたこと、③事実上の行為準則として機能していること、④当事者が明示的にこれを排除していないことが要件とされています。

法的拘束力のある労使慣行に至っていない場合には変更したり廃止したりすることが可能です。また、法的拘束力のある労使慣行となっている場合、労働契約法10条に定める就業規則変更による労働条件の変更に準じて対応することが必要になってきます。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

- 労使関係のなかで、明確な合意がなくとも永年続いてきた慣行が法的拘束力を持つことがあります。これを「労使慣行」といいます。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労使慣行とは?

明文の規定がなくても労使間に適用されるルールがあります

会社で労働者が従うべきルールは、労働基準法、労働契約法をはじめとする法律や、就業規則、労働協約といった定めなど、明文化されたものがほとんどです。

しかし、会社の中では、明文化されていないものの、事実上、拘束力を持っている不文のルールが存在していることがあります。

このようなルールは、概ね反復継続して適用されていることから、労使間の慣行であるとして、「労使慣行」と呼ばれます。

労使慣行には2つのタイプがあります

労使慣行には、2つの類型があります。

《明確な定めがないタイプ》

1つ目は、就業規則などにおいて明確な定めがないにもかかわらず、会社が労働者に対する一定の取り扱いを継続しているケースです。

例えば、就業規則や労使協約に“賞与の支払い”に関する規定はないものの、会社が20年以上も前から、全従業員に対して、賃金の◯か月分に相当する賞与を支給し続けてきた場合などです。

《明確な定めに抵触するタイプ》

2つ目は、就業規則などにおいて明確な定めがあるにもかかわらず、会社が労働者に対して、この定めとは異なる取り扱いをしてきているケースです。

例えば、就業規則では“17時”が終業時間とされているにもかかわらず、会社が20年以上も前から、従業員に対して、“16時30分“に作業を終了して洗身入浴をすることを認めていた場合などです。

成立には4つの要件が挙げられています

では、労使慣行はどのような場合に成立するのでしょうか。

この点、具体的な要件については明確な定めはありません。

これまでの裁判例によれば、

- 長期にわたり反復継続されてきたこと

- 労使双方が慣例に対して規範意識を持って従ってきたこと

- 事実上の行為準則として機能していること

- 当事者が明示的にこれを排除していないこと

の4つの要件が挙げられていることが多くあります。

労使慣行が認められると契約の内容になることがあります

労使慣行の成立が認められた場合、その労使慣行が事実たる慣習といえる程度のものであれば労働契約の内容となります。そのため、労使間の労働契約の権利義務を決定する慣行となります。

他方、事実たる慣習といえる程度のものでないものについては、労働契約解釈の基準となるにとどまると解されています。

ルールは明文化を心がけましょう

労使慣行の成否が争われた場合、裁判所は基本的に厳格に判断をする傾向にあります。

ただし、仮に労使慣行の成立が認められ、それが事実たる慣習といえる程度のものであった場合には、上述のとおり、労働契約の内容になり得ます。

したがって、使用者としては、安易に不文のルールを慣習として継続することなく、ルールはできる限り明文化し、その明文のルールに沿って運用するように心がけることが大切です。

裁判例のご紹介(学校法人桐蔭学園事件・横浜地裁令和6年12月26日判決)

さて、ここからは、長年にわたり支給されていた賞与の減額と入試手当の廃止をめぐり、その適法性が争われた裁判例をご紹介します。

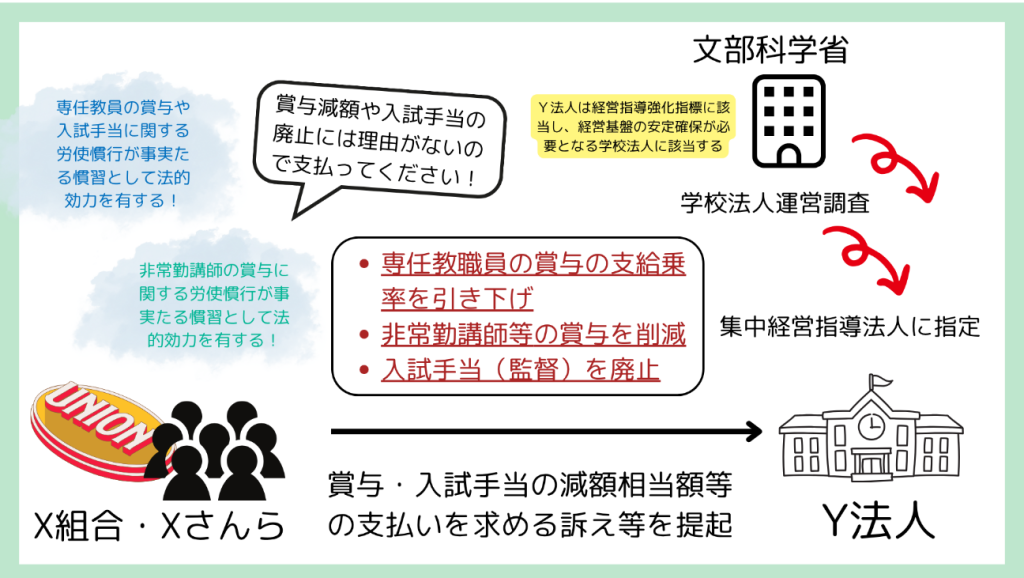

どんな事案?

本件は、Y法人の中学校、高校、および中東教育学校の教職員で組織するX組合およびその組合員であり、Y法人の専任教員であるXさんら46名並びにY法人の非常勤講師であるXさんが、Y法人に対して、以下の請求を行った事案です。

| 原告 | 被告 | 請求内容 |

|---|---|---|

| 第1事件原告のX組合およびその組合員であり、Y法人の専任教員である第1・第2事件X個人ら46名 | Y法人 | 専任教員の賞与および入試手当に関する労使慣行が民法92条により事実たる慣習として法的効力を有し、Y法人による賞与減額および入試手当の廃止には理由がないとして、賞与・入試手当の減額相当額等の支払いを求める。 |

| Y法人の非常勤講師である第3事件原告のX1名 | Y法人 | 非常勤講師の賞与に関する労使慣行が民法92条により事実たる慣習として法的効力を有し、Y法人による賞与減額に理由がないとして、賞与の減額相当額等の支払いを求める。 |

| X組合 | Y法人 | 団体交渉の際のY法人の対応が不当労働行為に該当し、債務不履行または不法 行為構成するとして、損害賠償等を求める。 |

何が起きた?

当事者

Y法人について

Y法人は、昭和39年に設立された、幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育学校および大学を要する学校法人であり、教職員数はY法人全体で約1000名にのぼりました。

X組合について

X組合は、中学校、高校及び中等教育学校の教職員で組織された労働組合であり、平成6年6月に設立されました。なお、幼稚園及び小学校の教職員については、労働組合に加入している者はなく、大学の教職員については、X組合とは別の労働組合が組織されていました。

第1事件・第2事件X個人らについて

第1事件・第2事件X個人らは、いずれもY法人と労働契約を締結している専任教員であり、X組合に所属していました。

第3事件Xについて

また第3事件X1名は、平成10年4月1日にY法人に非常勤講師として採用され、以後、Y法人と労働契約を締結している非常勤講師であり、X組合に所属していました。

入試手当と特殊勤務手当

Y法人の中学校、高校および中等教育学校に勤務する専任教員に適用される就業規則および関連する諸規則によれば、専任教員には、入試手当を含む特殊勤務手当が支給されることになっていたものの、給与規則上、その支給要件・支給額は定められていませんでした。

なお、Y法人の入試手当は、試験監督業務に対応する手当(入試手当(監督))と問題作成業務に対する手当の2種類がありました。

賞与

また、同規則には、賞与について、

・「学園の業績等を考案し、教員の勤務成績を考課して。6月および12月に支給する。ただし、学園の業績の著しい低下、そのほかやむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある」

・「賞与は、(…)本給、調整給、不要手当、管理職手当、主任手当の合計額を算定基礎級として別に定める支給率を乗じて得た額を支給額とする」

等の規定がおかれていました。

非常勤講師の場合

Y法人の小学校、高校及び中等教育学校の非常勤講師に適用される就業規則には、賞与について、

・「非常勤講師の勤務実績等を勘案し、必要と認めた場合は学園の基準により年2回の賞与を支給することがある」

との規定がおかれていました。

本件賞与算出方法への変更

Y法人は、平成6年11月、通達文書を発し、選任教員の賞与の算出方法を新に

「(本給×1.02+調整給+扶養手当+管理職・主任手当)×(5.45か月)+α=年間支給額

に変更しました(本件賞与算出方法)。

※「α」=年齢別加算

団体交渉での増額の回答

またY法人は、平成7年1月におけるX組合との団体交渉において、X組合に対して、賞与の年齢別加算の具体的金額を明らかにし、入試手当(監督)を11万6000円に増額する旨を回答しました。

賞与と入試手当の支給

上記の回答を踏まえ、Y法人は、平成6年から令和2年までの間、中学校、高校及び中等教育学校の全専任教員に対して、一律に本件賞与算出方法に基づく賞与を支給し、11万6000円の入試手当(監督)を支給しました。

非常勤講師に対する賞与の支給

また、Y法人は、遅くとも平成10年から令和2年6月までの間、Y法人の中学校、高校及び中等教育学校の全非常勤講師に対して、一律に0.5~2.0の乗率(非常勤賞与乗率)に基づく賞与を支給しました。

文部科学省による指定

令和元年11月、文部科学省は、学校法人運営調査を行いました。

そして、その結果、Y法人は経営指導強化指標に該当し、経営基盤の安定確保が必要となる学校法人に該当するとして、Y法人を集中経営指導法人に指定しました。

(※経営指導強化指標=①「運用資産―外部負債」がマイナス、かつ、②経営収支差額が3か年連続マイナス)

理事長による説明

Y法人の理事長は、令和元年9月の会合において、全教職員に対して、Y法人の財務状況が厳しいこと、人件費の見直しは避けられないことを説明しました。

また、Y法人は同年10月31日、全教職員に対して、書面を添付したメールを送信しました。この書面には、Y法人の事業活動収支計算書や資金収支計算・事業活動収支計算に関するシミレーション資料等も添付されていました。

本件書面の送信

さらに、Y法人は、令和2年3月30日にも、「財政再建のための取組みについて」と題する書面に、資金収支計算書シミュレーションおよび事業活動収支計算書シミュレーション等を添付して送信しました(本件書面)。

本件措置の実施

そして、Y法人は、本件書面に基づいて、同年度以降、高校以下の専任教職員の賞与の支給乗率を5.45か月分から5.0か月分に引き下げ、非常勤講師等の賞与を8.26%削減し、入試手当(監督)を廃止する等の措置を実施しました(本件措置)。

訴えの提起

そこで、X組合およびその組合員であり、Y法人の専任教員であるXさんら46名並びにY法人の非常勤講師であるXさん1名が、Y法人に対して、以下の請求内容を求めて、訴えを提起しました。

| 原告 | 被告 | 請求内容 |

|---|---|---|

| 第1事件原告のX組合およびその組合員であり、Y法人の専任教員である第1・第2事件X個人ら46名 | Y法人 | 専任教員の賞与および入試手当に関する労使慣行が民法92条により事実たる慣習として法的効力を有し、Y法人による賞与減額および入試手当の廃止には理由がないとして、賞与・入試手当の減額相当額等の支払いを求める。 |

| Y法人の非常勤講師である第3事件原告のX1名 | Y法人 | 非常勤講師の賞与に関する労使慣行が民法92条により事実たる慣習として法的効力を有し、Y法人による賞与減額に理由がないとして、賞与の減額相当額等の支払いを求める。 |

| X組合 | Y法人 | 団体交渉の際のY法人の対応が不当労働行為に該当し、債務不履行または不法 行為構成するとして、損害賠償等を求める。 |

争われたこと

Xさんらが主張していたこと

Xさんらは、

・専任教員の賞与や入試手当に関する労使慣行は民法92条によって事実たる慣習として法的効力を有していること

・非常勤講師の賞与についても同様に民法92条によって事実たる慣習として法的効力を有していること

・そのため、Y法人が賞与減額や入試手当を廃止したことには理由がないこと

・したがって、Y法人は賞与や入試手当の減額相当額等を支払う義務があること

などを主張していました。

問題になったこと

そこで、本件では、

①賞与や入試手当の支給が、労使慣行として法的拘束力を有するのかどうか?

②(仮に上記①の労使慣行が成立しているとして、)労使慣行を変更することが許されるのかどうか?

が問題になりました。

※なお、本記事では、労使慣行の成否に着目して解説しているため、その余の争点については省略しています。

裁判所の判断

裁判所は、争点①については、専任教員の賞与や入試手当に関する労使慣行の法的効力は認められるが、非常勤講師の賞与については労使慣行の法的効力が認められないと判断しました。

また、争点②については、Y法人による本件措置には合理性があるため、労使慣行の変更は有効であると判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

争点①(賞与や入試手当の支給が、労使慣行として法的拘束力を有するのかどうか?)について

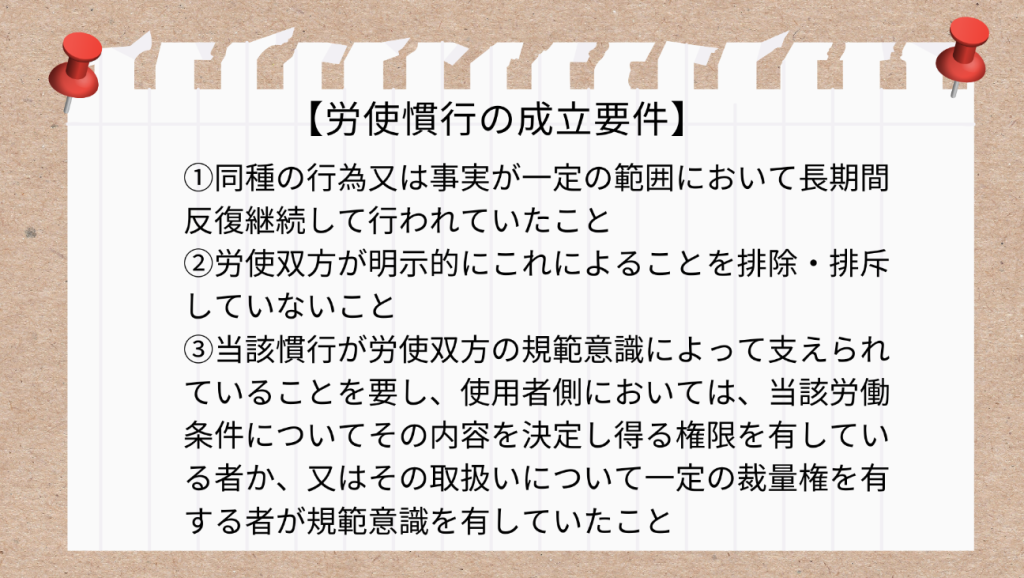

労使慣行の成立要件とは

まず、裁判所は、民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるための要件として、以下の3点を挙げました。

①同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行われていたこと

②労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないこと

③当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要し、使用者側においては、当該労働条件についてその内容を決定し得る権限を有している者か、又はその取扱いについて一定の裁量権を有する者が規範意識を有していたこと

専任教員の賞与支給には労使慣行が成立している

その上で、裁判所は、本件賞与算出方法に基づく賞与の支給について、

・「本件賞与算出方法に基づく賞与は、Y法人とX組合との団体交渉により(…)支給することが決定されたものであり、その決定経緯からみても長期間にわたり反復継続的に支給することが予定されていたということができる上、同方法に基づき(…)平成6年から令和2年6月までの約25年間、中学校、高校及び中等教育学校の全専任教員に対し、(…)一律に支給されてきたこと」

・「本件賞与算出方法については、平成6年11月24日付け通達文書等により、賞与の具体的な算出方法が客観的に定められており(…)本件賞与算出方法上、Y法人の業績や財務状況により支給の有無や支給額が変動することは予定されておらず、平成6年当時のY法人とX組合との団体交渉においてもこれらの変動を前提としたやりとりがされた形跡は認められないこと」

などの事情に照らせば、「本件賞与算出方法に基づく賞与の支給が〈1〉長期間反復継続して行われており、〈2〉労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していない上、〈3〉労働者側である第1事件・第2事件Xさん個人らのみならず、使用者側であるY法人においても、同方法に基づき賞与を支給するとの規範意識を有するに至っているものと評価するのが相当であり、民法92条により労使慣行としての法的効力が認められる。」としました。

専任教員の入試手当(監督)支給にも労使慣行が成立している

また、裁判所は、専任教員に対する11万6000円の入試手当(監督)の支給についても、上記の賞与の支給と同様の理由から、「民法92条により労使慣行としての法的効力が認められる。」としました。

非常勤講師の賞与の支給には労使慣行は成立していない

他方で、裁判所は、非常勤講師に対する賞与の支給については、「非常勤賞与乗率の具体的内容がX組合とY法人との間で協議ないし共有された形跡はなく、(…)労使双方において、非常勤賞与乗率に基づく賞与を支給するとの規範意識を有するに至っているものと評価することはでき」ないとして、「労使慣行としての法的効力は認められない。」としました。

争点②(労使慣行を変更することが許されるのかどうか?)について

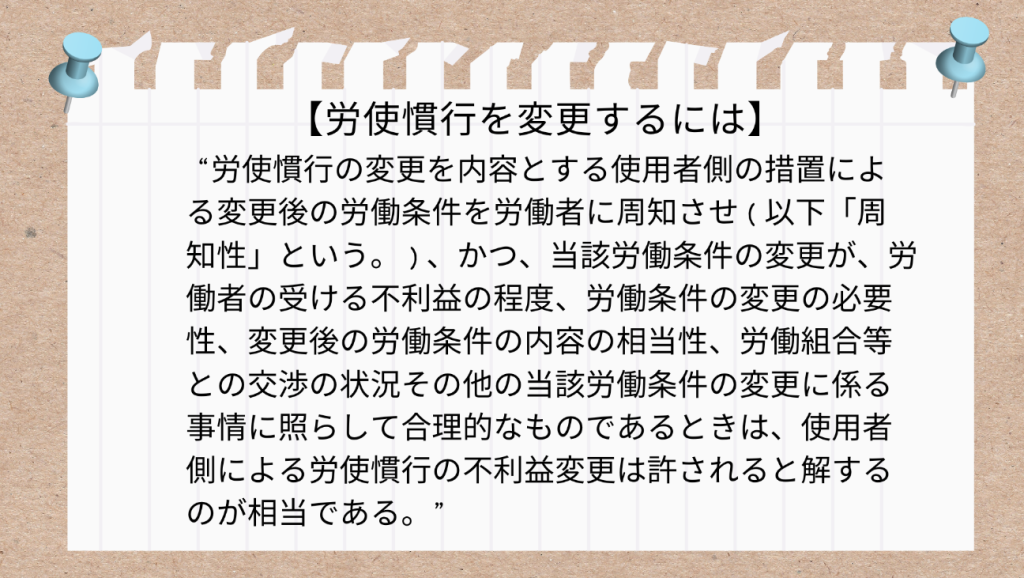

労使慣行が変更できるためには

まず、裁判所は、そもそも「労使慣行を使用者側の一方的意思表示で労働者に不利益に変更することは原則として許されず、その変更には、労使間の合意(労契法8条)が必要」である、という原則的な理解を示しました。

他方で、裁判所は、

「継続的な契約である労働契約では、労使慣行により補完ないし修正された契約内容を変更する必要性も生じるから、その変更を常に労使間の合意がない限り行うことができないとすることは不合理であって、労契法10条による就業規則の変更のほか、就業規則自体を変更しない場合であっても、同条に準じ、労使慣行の変更を内容とする使用者側の措置による変更後の労働条件を労働者に周知させ(以下「周知性」という。)、かつ、当該労働条件の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の労働条件の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の当該労働条件の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、使用者側による労使慣行の不利益変更は許されると解するのが相当である。」

という要件を示しました。

本件措置には合理性がある

その上で、裁判所は、

・Y法人では、「少なくとも平成20年度以降、一般企業会計における損益計算に当たる事業活動収支における赤字及びキャッシュフローに当たる資金収支におけるマイナスが常態化しており、翌年度繰越支払資金を大きく減らしている状況にあったのであり、本件措置による人件費削減を実施しなければ、翌年度繰越支払資金が令和5年度には20億円を、令和9年度には2億円を下回り(…)、恒常的に保持することが義務付けられている4号基本金である約8億円を確保することができないのみならず、運営資金が枯渇する可能性すらあったものと認められ、Y法人につき収支の均衡を著しく失している状況にあったことは明らかである」ことなどからすれば、「本件措置による人件費の削減を実施すべき高度の必要性があったものということができる」こと

・本件措置による給与の減額を「年収と比較した減額割合も5%から6%程度にとどまっているともいえる上、本件措置による減額後も賞与乗率としては給与の5.0か月分が確保されており、企業等の一般的な水準としても高いこと」

などに照らし、本件措置による労使慣行の「変更後の労働条件についても相応の合理性が認められる」としました。

Y法人は相応の努力を重ねている

さらに、裁判所は、

・Y法人が「教職員の人件費の削減のみならず、授業料その他の学生・生徒等からの納付金の改定といった増収対策のほか、役員報酬や管理職手当の縮減といった経営陣の人件費の削減その他の経費削減措置、週休2日制の導入といった代償措置も講じている」こと

・Y法人が「本件措置を行うまで、全職員に対して令和元年10月31日付け書面及び本件書面を交付するなどして、Y法人の財務の具体的な状況や人件費削減を含む財政再建のための各種取組を行うべき必要性等につき、財務状況のシミュレーション等を踏まえ具体的に説明をするとともに、本件措置を含む令和2年3月31日付け財政再建取組の具体的内容を周知しているほか、X組合に対しても(…)6回の団体交渉を行い、(…)X組合の理解を得るための相応の努力を重ねてきた」こと

などを指摘し、「労使慣行の変更は労働者の被る不利益を鑑みてもなお高度の必要性に基づく合理的な内容のものであるということができ」るとしました。

労使慣行の変更は有効である

したがって、裁判所は、Y法人の「本件措置による、専任教員らに対する本件賞与算出方法に基づく賞与乗率の引下げ及び入試手当(監督)の廃止に係る労使慣行の変更は労働者の被る不利益を鑑みてもなお高度の必要性に基づく合理的な内容のものであるということができ、かかる労使慣行の変更は有効である」との判断を示しました。

解説(ここに着目)

今回ご紹介した裁判例では、賞与や手当の支給について労使慣行が認められるかどうかが争われました。

本判決は、従前の裁判例と同様に、労使慣行の成立要件として3つの点を挙げた上で、事実認定を行なっています。

中でも、要件③の規範意識については、裁判で厳しく判断される傾向にありますが、本判決では、この点が認められている点で大きな意義があります。

さらに、本判決では、使用者が労使慣行を変更する場合に、労働契約法10条に準じて、使用者(会社側)が留意すべき点を以下のように挙げています。

今回の事案では、上記の判断枠組みを前提にした上で、Y法人が行った本件措置は「高度の必要性に基づく合理的な内容のもの」であるとして、労使慣行の変更を“有効”と判断した点でも非常に参考になります。

逆にいえば、本判決が指摘するようなY法人の真摯な努力がない限り、労使慣行の変更は許されないというメッセージでもあるといえるでしょう。

弁護士法人ASKにご相談ください

この記事でご紹介した裁判例は、労使慣行の成立が認められている事案ですが、裁判では労使慣行の成否はとても厳格に判断されています。

他方で、やはり労使慣行の成立が認められるという判断は、労働契約の内容になっていることを意味しますから、会社にとっても従業員にとっても大きな事態です。

労使慣行など労働契約(雇用契約)に関することについて、お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)