うつ病による自殺と使用者の安全配慮義務違反とは?【奈良県(うつ病自殺)事件】

- 川崎市内で建設会社を営んでいます。当社の従業員にも体調を崩している者がおり、非常に心配をしております。従業員に万が一のことがあったときの当社の責任を教えてください。

- 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があります(安全配慮義務)。労働者に対して、健康状態を悪化させる労働環境にないかを確認し、必要な是正措置を講ずる義務を怠った場合、それによって労働者に生じた損害の賠償をしなければなりません。

- 詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

厚生労働省の「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」第4回(令和7年1月15日)参考資料4によると、令和5年調査における精神疾患を有する総患者数は、約603.0万人(入院:約26.6万人、外来:約576.4万人)であり、令和2年調査における総患者数に比べれば若干の減少は見られるものの、やはり従前と比べれば増加傾向が見受けられます。

また、仕事(業務)と精神疾患との関係では、近年、人手不足も相まって特に個々の労働者にかかるさまざまな負担が高まっており、実際に業務による心理的負荷に伴って生じた精神障害に関する労災請求も増加傾向にあります。

使用者としては、このような現実を踏まえて、従業員のストレスチェックを含めた健康管理を十分に行うとともに、職場環境全体に問題がないかどうか、従業員の業務負担に偏りがないかどうかなどを定期的に見直すことが強く求められます。

裁判例のご紹介(奈良県(うつ病自殺)事件・奈良地裁令和4年5月31日判決)

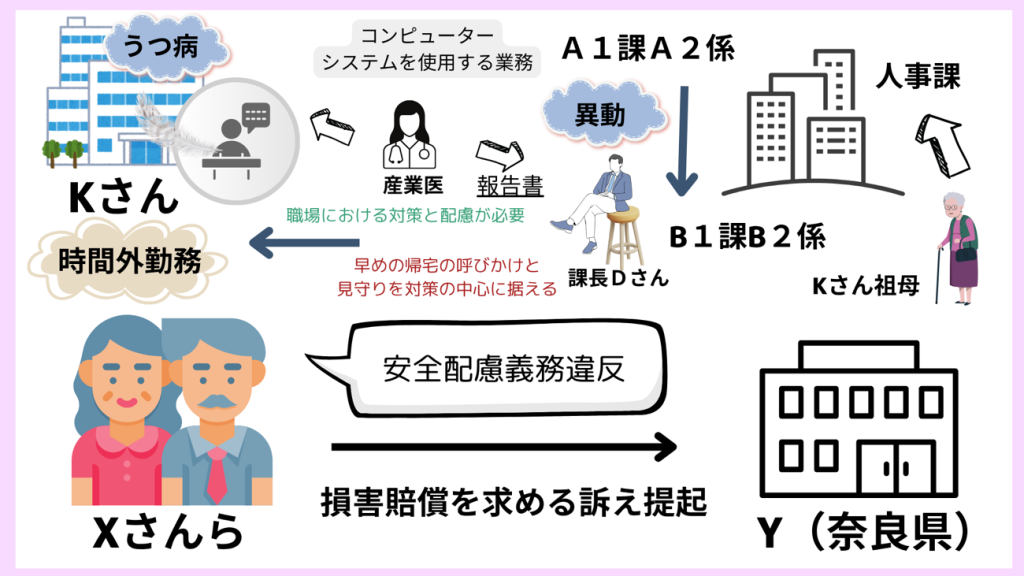

さて、今回は、奈良県の職員であったKさんがうつ病を発症し、自殺したことについて、Kさんの相続人が奈良県に対して損害賠償を求めた裁判例をご紹介します。

どんな事案か?

この事案は、Xさんらが、Y(奈良県)の職員であったXさんらの子Kさんが自殺したのは、過重な業務に従事させられたことによるうつ病の発症、増悪が原因であるとして、Yに対する損害賠償の支払いを求めたものです。

何が起きたか?

Kさんについて

Kさん(Xさんらの子)は、大学を卒業後、平成17年4月に奈良県(Y)の職員として採用されました。

そして、複数の部署を経て、平成26年4月からA事務局A1課A2係(主査)に配属されました。

Kさんの担当業務

A1課A2係におけるKさんの担当業務は、臨時職員の給与システムに関する例月処理や期末勤勉手当処理、年末調整処理などの業務のほか、旅費審査業務、義務教育国庫負担に関する業務などがありました。

Kさんは、平成26年度は副担当を、平成27年度には主担当をしていました。

なお、Kさんの業務の中心は、パソコン上で給与システム等に情報を入力し、確認するというマニュアルに沿った事務作業でした。

時間外業務の状況

Kさんは、真面目で几帳面かつ責任感のある強い生活であり、仕事の進め方は丁寧かつ堅実で、業務の遂行状況や成果には問題はなかったものの、コンピューターシステムを使用する業務に強い苦手意識を有していました。

そのため、Kさんは、システム上の自動計算の仕組みが気になったり、分からないことを理解したりすることに時間を要するなど、負担を感じていました。

そして、Kさんがうつ病を発症し、クリニック(精神科医院)を受診する平成27年4月11日の前までの期間(同年3月12日~同年4月10日までの間)のKさんの時間外勤務の時間は150時間を超える状況にありました。

事務分掌の取り決め

Kさんの上司であるA1課課長補佐のHさんは、Kさんと面談を行い、給与システムの主担当になることへの不安を聞いて、Kさんを主担当としつつ、主担当1名、副担当3名に増員する体制をとったり、Kさんの担当業務を減らしたりするなど、Kさんに業務の負担が偏らないような事務分掌の取り決めを行いました。

うつ病の発症

Kさんは、平成27年3月下旬から同年4月上旬にかけて、うつ病に罹患しました。

Kさんは、クリニックを受診し、心因反応により約1週間の休務加療を要すると診断されて、同月中に3回通院をしました。

もっとも、Kさんは、翌月以降は通院をやめており、Yにも受診や治療について報告をしていませんでした。

Kさんの祖母の訴え

このような中、平成27年10月5日、Kさんの祖母がY県庁の人事課を訪問し、応対したH課長補佐らに対して、

- ・Kさんの帰宅が午後11時半過ぎと遅いうえに、就寝時間も遅く、土日も出勤することがあること

- ・入浴中に「もうだめだ」と叫んだり、ぶつぶつ独り言をいったり、大雨のなか大声を出しながら庭を走り回るといった奇行に及ぶことがあること

などを訴え、異動を要望しました。

また、Kさんは、この頃から、上司のI係長に対して、しんどいという頻度が増え、病院にかかりたい、涙が止まらないなどと訴えることがありました。

B部への異動

Kさんの異動の希望を踏まえ、A1課は人事課に対して「異動可」との意見を提出しました。

そして、人事課は、平成28年4月、KさんをA1課から転出させることとし、Kさんの勤続年数、土木行政の経験等を踏まえて、転出先をB部B1課B2係(主査)としました。

B1課における業務

B1課におけるKさんの担当業務は、土砂災害警戒区域(レッドゾーン)の指定業務であり、専門的な知見や技能を要せず、定型的な部分が多い事務作業でした。

また、Kさんが負担に感じていた電子計算システムを使用した事務作業は、Kさんの担当業務には含まれていませんでした。

KさんのB1課での業務の状況

Kさんは、Kさんと同じB1課B2係に配属されたJさんとペアを組んで業務に従事しており、業務の遂行状況や成果に問題はありませんでした。

しかし、Kさんは、Jのダブルチェックを経た成果物を再度自身で確認していたため、終業時間が遅くなる傾向にあり、亡くなる(平成29年5月11日)まで長時間にわたる時間外勤務(80時間を超える時間外勤務のある月)が続いていました。

通院の再開

Kさんは、平成28年4月2日、仕事の問題による負担を訴えて、クリニックの通院を再開しました。

Yの保健師は、Kさんの同年8月から同年10月の時間外勤務時間が平均して82.3時間であったことから、産業医面談の申し出を行うように強く勧奨しました。

面接指導などの実施

そして、同年12月8日、Kさんに対する産業医への面談指導及びストレスチェックに基づく医師面接が行われました。

産業医は、Kさんの所属長であるB1課課長Dさんに対する面接指導などの結果報告書において、Kさんの疲労蓄積度は非常に高く、これ以上長時間の時間外労働が生じないよう、職場における対策と配慮が必要であると記載していました。

D課長の判断

産業医の報告を受けたDさんは、Kさんと面談をしたものの、Kさんについて、うつ病をうかがわせる様子はみられなかったことから、直ちに業務量の削減を図る必要はないと判断し、早めの帰宅の呼びかけと見守りを対策の中心に据えることとしました。

なお、Dさんは、平成28年12月から平成29年2月にかけてのKさんの時間外勤務時間を報告していたところ、これによると、Kさんの時間外勤務実績は、それぞれ83時間、95時間、90時間となっていました。

Kさんの死亡

Kさんは、平成29年5月21日午前0時頃、自宅の寝室において、自殺しました。

訴えの提起

Kさんの両親であるXさんらは、Kさんが自殺したのは、過重な業務に従事させられたことによるうつ病の発症、増悪が原因であるとして、Yに対して、損害賠償の支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

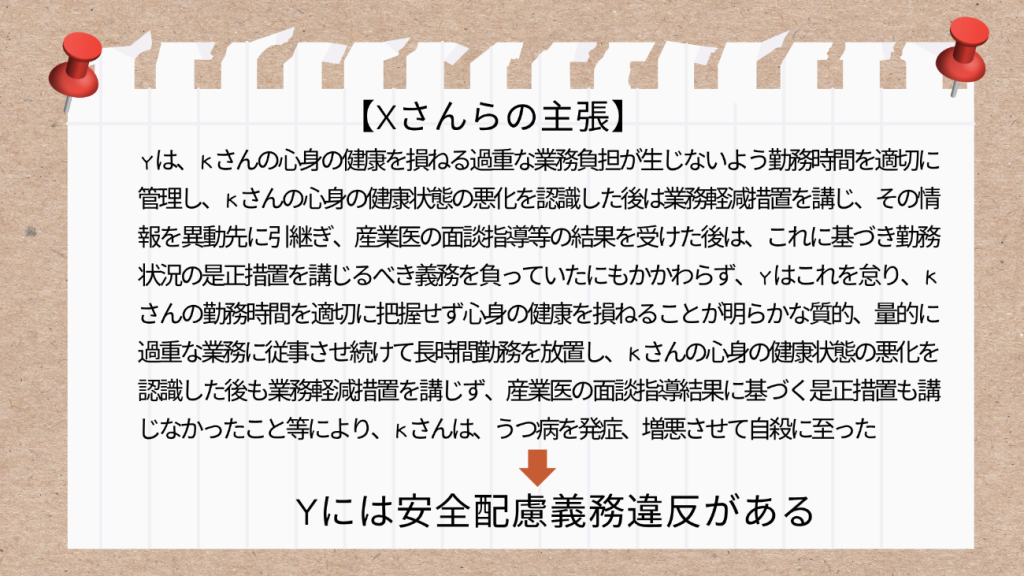

Xさんらの主張

この裁判において、Xさんらは、Yには、Kさんを過重な業務に従事させ、うつ病を発症、増悪させて自殺に至らせたことについて、安全配慮義務違反があることから、損害賠償責任を負うべきであると主張していました。

Y側の反論

他方で、Y側は、Kさんの心身の健康を損ねないよう適切な措置を十分にとっていたなどとして、安全配慮義務違反はない(損害賠償責任は負わない)と反論していました。

争われたこと(争点)

そこで、裁判では、Yが安全配慮義務に違反したといえるのかどうか?が争い(争点)になりました。

※なお、その他の争点については、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、遅くともB1課でKさんの上司が産業医面談指導等結果報告書を受領し、職場における対策と配慮が必要であるとの意見の提示を受けた時点において、Yには、Kさんの長時間の時間外勤務に従事させないための具体的な措置を講ずるべき義務が生じていたにもかかわらず、Yは実効的な措置を講じておらず、安全配慮義務違反が認められると判断しました。

本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断に至ったのでしょうか?

以下では本判決の要旨をご紹介します。

Kさんがうつ病に罹患したことについて安全配慮義務違反は認められない

まず、裁判所は、Kさんがうつ病に罹患したこととの関係においては、Yの安全配慮義務違反は認められないと判断しています。

「平成26年10月から平成27年2月にかけてのKさんの時間外勤務の時間をみると、1か月当たり60時間を超える月もあったものの、30時間程度の月も見られ、Kさんがうつ病に罹患する前の6か月間において、過重な長時間業務がうつ病の発症を予見できる程度に常態化していたとまではいえない。そして、Yは、平成27年3月から同年4月にかけて、Kさんの業務量が過酷なほどに増加したことは認識していたものと認められるが、Kさんは精神科医院に通院を要するほどの心身の不調を明確に上司らに訴えたとは認められず、Kさんの業務の進捗状況にも問題がなかったこと等からすると、この頃に、上司らがKさんの勤務態度等から精神疾患の発症を疑ってしかるべき状況にあったとは認められない。

そうすると、Kさんがうつ病に罹患したことについて、Yに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価され、又は民法415条に当たると認められる安全配慮義務違反があったとはいえない。」

YにはKさんの時間外勤務を軽減する具体的な措置を講ずるべき義務があったにも関わらずこれに違反した

他方で、裁判所は、Y(B1課課長)には、Kさんを長時間の時間外業務に従事させないための具体的な措置を講ずるべき義務があったにもかかわらず、これに違反したものと判断しました。

「もっとも、(…)Kさんの当時の上司は、平成28年12月13日付の産業医面談指導等結果報告書を受領し、Kさんが長時間に及ぶ過重労働の継続により疲労が蓄積し、抑うつ状態で治療中であるため、今後の措置として、これ以上長時間の時間外勤務が生じないように職場における対策と配慮が必要であるとの意見の提示を受けたことが認められる(…)。

そうすると、Yは、遅くともこの時点において、A1課からの異動によっては、Kさんの業務負担に起因して生じた心身の健康が危ぶまれる状態が解消されておらず、むしろ長時間の過重労働による疲労の蓄積の結果、精神疾患を発症して治療中であり、医学的見地から長時間の時間外勤務を避けなければならないことを認識したといえる。そうであるのに、Y(Kさんの所属長であるB1課課長)は、早期の帰宅の呼びかけ等で業務量の軽減をKさんの自由意思に委ねるのみならず、Kさんを長時間の時間外勤務に従事させないための具体的な措置(担当事務の変更や分担事務量の軽減等)を講じるべき義務(安全配慮義務)が生じたといえる。

それにもかかわらず、Y(B1課課長)は、Kさんの時間外勤務を軽減するための実効的な措置を講じておらず、その結果、Kさんは、産業医の面接指導後約6か月にわたり長時間の時間外勤務に従事し、自殺するに至ったのであるから、Y(B1課課長)は当該注意義務に違反したと認めるのが相当である(…)。」

結論(Yには安全配慮義務違反が認められる)

このような検討を踏まえ、裁判所は、YにはKさんのうつ病を増悪させて自殺に至らせたことについて安全配慮義務違反が認められるとの結論に至りました。

「したがって、Yにおいて、平成28年12月13日以降、Kさんの心身の健康が危ぶまれる状態にあることを認識し、Kさんの死亡結果についても予見可能であったといえるから、精神疾患の増悪を防止する措置を十分にとらず、同人を自殺に至らせたことについて、国家賠償法1条1項に基づく責任(心身の健康に関する安全配慮義務違反)及び民法415条に基づく責任(安全配慮義務違反)があるというべきである。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、過重な労働による精神疾患の発症と増悪、自殺に至った県の職員について、県の安全配慮義務違反の有無が争われていました。

本判決は、精神疾患の発症との関係では安全配慮義務違反を否定しているものの、精神疾患の増悪の防止措置を十分にとることなく、自殺に至らせたこととの関係において県の安全配慮義務違反を認めています。

このように、労働者の過重な業務負担による精神疾患の発症などについては、使用者側の責任が問われることになります。

なかなかストレス状況や労働者の内心について理解、把握することは難しいと思われるかもしれませんが、使用者としては、労働者の心身の負担の状況についても十分に管理・把握し、必要な措置を講ずることが求められています。

使用者としての安全配慮義務の内容や具体的な対策、措置などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)