チームリーダーへの雇止めは適法か?【国立研究開発法人理化学研究所(雇止め)事件】

Recently updated on 2026-01-02

- 川崎市内でメーカーをしています。当社には研究チームがあり、期間限定で優秀な人材に業務をお願いしています。当社としては有期雇用を継続したいのですが、どのような場合に雇止めが認められないことになるのでしょうか。

- 労働契約法において、一定の場合に、同一の条件で労働契約が成立したものとみなすとされており、雇止めができなくなることがあります。具体的には、①過去に反復して更新されたことがあり、契約期間満了時に当該有期労働契約をせずに終了させることが、無期雇用契約を終了させる(解雇)と社会通念上同視できること、または②契約期間満了時に、当該労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があること、のいずれかに該当する場合は、従業員の契約の申込みを承諾したものとみなされることになります。

詳しくは、企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

雇止め法理とは?

有期雇用契約について、よく「有期ってことは。この期間が終われば会社としては、その従業員の人と「さよなら」できるんでしょ?」というご質問を受けることがあります。

確かに、有期労働契約については、契約を更新せずに終了することができます。

しかし、「有期」であるとはいえ、雇用契約の更新が繰り返されていた場合には、労働者側には、「次も契約は更新されるはずだ」という期待が生じてきます。

そこで、労働契約法19条は、このような労働者の期待を保護する観点から、雇止めについても解雇に準じて考えるという「雇止め法理」が規定されています。

具体的には、以下の場合には、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で労働者申込みを承諾したものとみなされます。

| ① 前提(次のいずれか) | 有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあり、契約期間満了時に当該有期労働契約をせずに終了させることが、無期雇用契約を終了させる(解雇)と社会通念上同視できること(1号) | 使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で労働者申込みを承諾したものとみなされる |

| 契約期間満了時に、当該労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があること(2号) | ||

| ② 労働者が | 有期労働契約の期間が満了する前または期間満了後遅滞なく、有期労働契約の締結を申し込んだとき | |

| ③ 使用者が | ②の申し込みを拒否することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合 |

従って、有期雇用契約を締結する場合でも、安易に雇止めを考えることがないように注意が必要です。

裁判例のご紹介(国立研究開発法人理化学研究所(雇止め)事件・さいたま地裁令和6年12月20日判決)

さて、今回は、研究チームリーダーの雇止めをめぐり、その雇止めの適法性が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

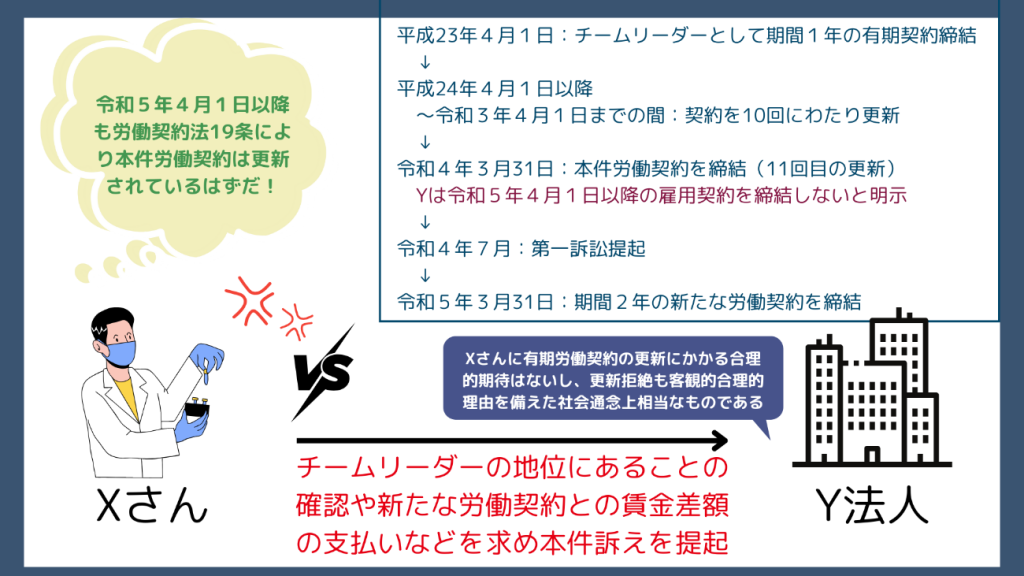

この事案は、XさんがY法人との間で1年間チームリーダーとして有期労働契約を締結していたところ、Y法人から契約更新の拒絶を受けたことから、雇止めが無効であると主張し、チームリーダーとしての地位確認の訴えなどを提起した事案です。

何が起きた?

Y法人について

Y法人は、平成15年に独立行政法人として設立され、平成27年4月に国立研究開発法人と名称が変更された物理学、工学等の研究を進める自然科学の総合研究所です。

Y法人は、平成23年4月、生命システム研究センターを開設し、平成30年4月、これを廃止して生命脳科学研究センター(本件研究センター)を開設しました。

Xさんについて

Xさん(昭和35年生まれ)は、A大学の助手・助教、B大学特任教授等を経て、平成23年4月1日、Y法人との間で任期制職員として労働契約を締結して、以後、Y法人との間で複数回労働契約の更新をしていました。

Xさんは、本件労働契約(令和4年4月1日から1年間)において、Y法人が設置する本件研究センターのC研究チームのチームリーダーとして採用されていました。

また、Xさんは、同年1月以降、理化学研究所労働組合の組合員でもありました。

XさんとY法人の労働契約について

Xさんは、平成23年4月1日、Y法人との間で、生命システム研究センター・D研究チームのチームリーダーとして、年俸月額85万4000円、契約期間1年間の労働契約を締結しました。

Y法人の募集においては、「任期は原則5年」「評価により、6年目以降、最長10年の契約の延長・更新の可能性がある」と明記されていました。

1年契約ですが、最長10年の契約延長・更新の可能性があると期待していました。

契約の更新

XさんとY法人は、平成24年4月1日以降、令和3年4月1日までの10回、賃金額や所属研究センター名やチーム名などの変動はあるものの、いずれもチームリーダーの職名、1年間の契約期間で労働契約を更新しました。

そして、Xさんは、令和4年3月31日、Y法人との間で本件研究センター・本件研究チームのチームリーダーとして、年俸月額100万2000円、契約期間1年間の本件労働契約を締結しました(11回目の更新)。

しかし、Xさんがチームリーダーを務めていた本件研究チームは令和5年3月末で消滅しました。

11回目の更新もしてもらいましたが、令和5年3月にチームが消滅してしまいました。

新たな労働契約の締結

Xさんは、Y法人の理事長特例により、令和5年3月31日、Y法人との間で本件研究センター・E研究チームの上級研究員として、年俸月額71万7200円及び裁量労働手当8万8920円の合計80万6120円、契約期間2年間(令和7年3月31日で)を内容とする新たな労働契約を締結しました。

訴えの提起

Xさんは、令和4年4月の本件労働契約締結に際して、Y法人から令和5年4月1日以降の雇用契約を締結しないとの明示を受け、令和4年7月、Y法人の本件労働契約更新拒絶が違法無効であると主張し、さいたま地方裁判所に、地位確認等請求訴訟(第一次訴訟)を提起しました。

しかし、Xさんは、令和5年3月31日に新たな労働契約を締結したことを踏まえて、同年8月1日に、Y法人に対して本件訴訟を提起し、第一次訴訟を取下げました。

なお、本件訴訟では、Xさんは、令和5年4月1日以降も労働契約法19条により本件労働契約は更新されているなどと主張して、Y法人に対して、令和5年4月1日以降労働契約上の権利としてチームリーダーの地位にあることの確認や新たな労働契約との賃金差額の支払いなどを求めていました。

争われたこと(争点)

Xさんの主張

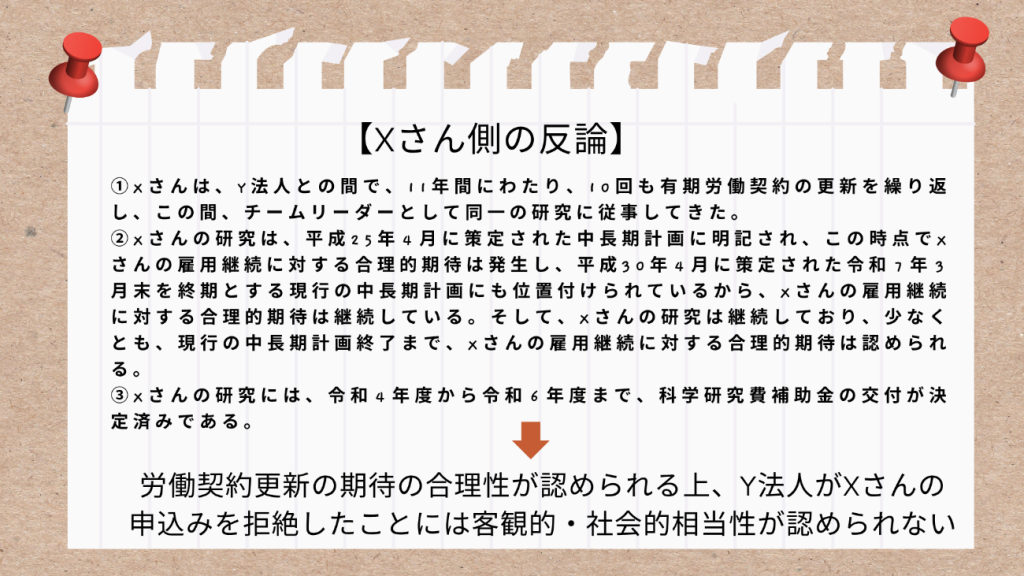

Xさんは、裁判(本件訴訟)において、以下の事情に照らせば、Xさんにおいて、労働契約更新の期待の合理性が認められる上、Y法人がXさんの申込みを拒絶したことには客観的・社会的相当性が認められないため、労働契約法19条により令和5年4月1日以降も本件労働契約は更新されている、と主張していました。

Y法人の反論

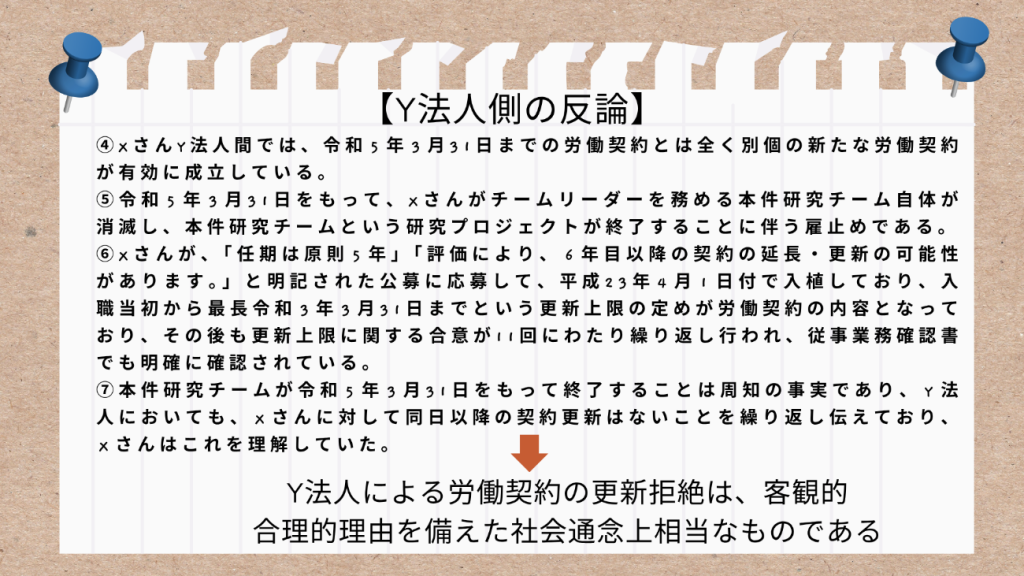

これに対して、Y法人は、Xさんの主張するような事情では、更新の期待の合理性があるとはいえない上、以下の事情に照らせば、Y法人による労働契約の更新拒絶は、客観的合理的理由を備えた社会通念上相当なものである、と反論していました。

争点

そこで、裁判では、

争点①Xさんの労働契約にかかる更新の期待に合理性が認められるのか?

争点②Y法人による労働契約の更新拒絶に客観的な合理性と社会通念上の相当性が認められるのか?

が問題(争点)になりました。

※なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。

裁判所の判断

裁判所は争点①、②について、以下のように判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①Xさんの労働契約にかかる更新の期待に合理性が認められるのか? | ×(XさんとY法人との労働契約が、令和5年3月31日以降も更新されることについての合理的期待があったものと認めることはできない) |

| ②Y法人による労働契約の更新拒絶に客観的な合理性と社会通念上の相当性が認められるのか? | ―(判断するまでもない) |

本判決のポイント(要旨)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決のポイント(要旨)をご紹介します。

契約更新の期待を有することはあり得る

まず、裁判所は、たしかに、Xさんが契約更新の期待を有することはあり得るとして、期待の可能性については一定の理解を示しました。

「確かに、(…)XさんとY法人との間では、平成23年4月1日の労働契約締結後本件労働契約締結までの間に、平成24年4月1日から有期労働契約が10回更新され、11年間、Xさんは、チームリーダーとして同一の研究に従事している。このような回数、期間自体のみでみれば、労働契約が更新されることについて、労働者が期待を有することはあり得る。」

更新の期待やその期待にかかる合理性は認められない

他方で、裁判所は、XさんとY法人との間の労働契約の内容に照らせば、Xさんの労働契約にかかる更新の期待やその期待にかかる合理性は認められないと判断しました。

「しかしながら、(…)Xさんは、そもそも、「任期は原則5年」、「評価により、6年目以降、最長10年の契約の延長・更新の可能性がある」と明記された募集案内に応募して、平成23年4月に入職したのであるから、入職当初から最長令和3年3月31日までという更新上限の定めが労働契約の内容となっている。また、(…)XさんとY法人との労働契約更新に当たっては、10回の全更新時に、チーム解散時以降の契約は締結しない、又は平成25年4月1日以降の通算契約期間が10年を超える有期雇用契約は締結しないといった、更新回数の上限に関する合意が繰り返し行われてきたほか、平成29年度に導入され、Xさんと所属長が作成した従事業務確認書でも、Xさんの雇用契約期間の上限日は令和3年3月31日(平成30年作成の従事業務確認書では令和5年3月31日)と明確に記載されている。

そうすると、XさんとY法人との間の有期労働契約の期間や回数から、Xさんの労働契約が、令和5年4月1日以降も更新されることについて期待を有していたことや、仮にその期待があったとしてもその期待が合理性を有するものということはできない。」

Xさんが主張する事情は更新の期待を基礎付けるものにならない

なお、Xさんは、契約更新への期待に合理性が認められる根拠として、科学研究費補助金の交付が決定されていることなどを主張していましたが、裁判所は、以下のとおり指摘して、Xさんの主張を排斥しています。

「(…)Xさんの研究は、令和7年3月末を終期とする現行の中長期計画にも、Y法人が開発する研究の一つとして記載があり(…)、また、令和4年度から令和6年度までのXさんの研究に対し、科学研究費補助金の交付が決定されている(…)。

しかしながら、中長期目標においては、各研究について、「研究所全体の運営システムのもとで、年度毎にそれぞれの取組の進捗管理・評価とそれらを踏まえた改善・見直しの実施、研究所内の組織横断的な連携の活用等の取組を行う」とされ、中長期計画においては、「社会的・政策的要請の変化や長期的視点に基づく研究所の研究戦略の変更等に応じた経営判断に基づき、終了する…等柔軟に再編を行い、研究所の研究活動を最適化する」とされている(…)。このように、Y法人における中長期計画はあくまでも計画であり、Y法人が特定国立研究開発法人としての役割を担うため、一定の予算等の範囲内で、業務の見直しや再編を行うことが予定されている。したがって、その計画期間(7年間)の終了に至るまで、中長期計画に記載された研究の存続が保障されているとは言い難く、平成30年に策定された中長期目標及び中長期計画の内容からXさんの雇用契約更新への期待に合理性があったということはできない。また、科学研究費補助金についても、これを交付しているのは、独立行政法人日本学術振興会で、申請者・補助金の交付先は研究者であるXさん個人であり、Y法人は、交付申請に係る事務に関与したに過ぎず(…)、かかる補助金が令和6年度までのXさんの研究に対して交付されていることをもって、Xさんの雇用契約更新の期待を基礎付けるものとはいえない。」

結論

したがって、裁判所は、上記の検討を踏まえた上で、XさんとY法人との労働契約が、令和5年3月31日以降も更新されることについての合理的期待があったものと認めることはできず、労働契約法19条2号の適用はないから、Xさんの主張は認められないと判断しました。

「(…)令和5年3月31日をもって、Xさんがチームリーダーを務める本件研究チーム自体が消滅しており、Xさんの雇止めは、研究チーム自体が消滅したことに伴う雇止めであるものといえ、前記(…)のとおりのXさんとY法人とのこれまでの契約更新時の合意内容等に照らせば、Xさんにおいて、XさんとY法人との労働契約が、令和5年3月31日以降も更新されることについての合理的期待があったものと認めることはできない。

(…)以上によれば、Xさんにおいて、本件労働契約が更新されることについて合理的期待を有していたと認めることはできない。したがって、争点(…)(申込拒絶の客観的合理性・社会的相当性)について判断するまでもなく、本件労働契約の雇止めについて労働契約法19条2号は適用されず、本件労働契約の更新は認められない(…)。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、研究チームのチームリーダーとして有期雇用契約を締結していたXさんが、雇止めが無効であると主張して、Y法人を訴えた事案でした。

Xさんとしては、労働契約法19条2号が適用され、Y法人は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で労働者申込みを承諾したものとみなされる、と主張していました。

しかし、裁判所は、XさんとY法人との間の労働契約の内容に照らせば、Xさんの労働契約にかかる更新の期待やその期待にかかる合理性は認められないとして、Xさんの主張を排斥しました。

「平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」(厚生労働省労働基準局長発 都道府県労働局長あて)(抜粋)」によれば、契約更新にかかる合理的な期待の有無は、「当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などから総合考慮で判断される」とされています。

有期雇用契約の雇止めについては、労使間のトラブルに発展しやすい傾向にあります。

契約の実態や更新回数、使用者の言動などによっては、労働者側の契約更新の期待に合理性が認められる場合もあることから、注意が必要です。

有期雇用契約についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)