大学の非常勤講師の契約更新と雇止め【国立大学法人電気通信大学事件】

- 当社は、神奈川県内で学校を経営しています。当社では、講師との間で1年間の有期労働契約を締結しており、学生からのアンケート等を参考にして毎年更新を見直しています。今回、ある講師の更新をしないこととしたのですが、その講師から、更新をしないことが不当であると訴えられました。当社はこの講師と更新をしなければならないのでしょうか。

- 有期労働契約は契約期間終了とともに終了しますが、更新することが可能です。過去に更新を繰り返していたり、更新に対する合理的な期待が生じているようなケースにおいては「雇止め」の法理が適用され、労働者から契約更新の申込みがあれば、申し込みを拒否することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合、更新申込みを拒絶できないことがあります。

ご質問のケースにおいては、過去の更新状況などに加え、更新申込みを拒絶することに合理的な理由を欠く場合に当たらないことを主張・立証していく必要があります。

会社側の労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

雇止めとは

有期労働契約とは

有期労働契約とは、契約期間が定められている労働契約のことです。

有期労働契約が締結されると、使用者は、その契約期間の間は、やむを得ない事由がある場合を除いて、従業員(労働者)を解雇することができません。

雇止めには雇止めの予告が必要な場合があります

有期労働契約は、契約期間の満了日が設定されていますが、当然のことながら、契約を更新することが可能です。

これに対して、有期雇用契約を更新せずに終了させる「雇止め」も、直ちに違法になるものではありません。しかし、これでは、いきなり「雇止め」されてしまう労働者側はあまりにも弱い立場に置かれてしまいます。

そこで、使用者は、次のいずれかに該当する有期労働契約を締結している労働者について「雇止め」をする場合、少なくとも契約の期間が満了する30日前までに、その予告をしなければならないとされています(あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合を除く。)。

| ① | 3回以上更新されている場合 |

| ② | 1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合 |

| ③ | 1年を超える契約期間の有期労働契約 |

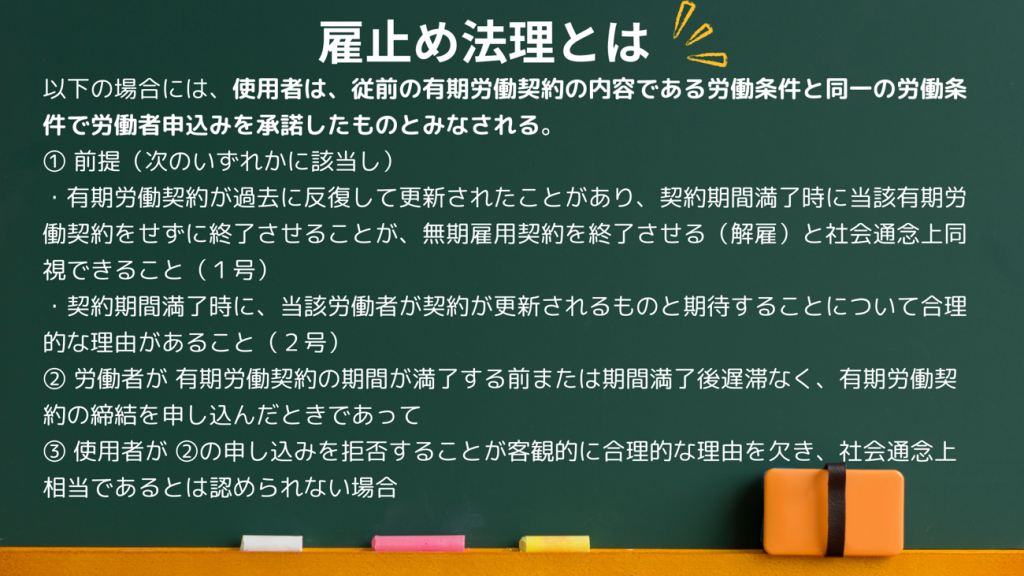

雇止め法理が適用されると契約が更新されたものとみなされる

このように有期労働契約については、契約を更新せずに終了することもできます。

しかし、「有期」であるとはいえ、雇用契約の更新が繰り返されていた場合には、労働者側には、「次も契約は更新されるはずだ」という期待が生じてきます。

そこで、労働契約法19条は、このような労働者の期待を保護する観点から、雇止めについても解雇に準じて考えるという「雇止め法理」が規定されています。

具体的には、以下の場合には、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で労働者申込みを承諾したものとみなされます。

| ① | 前提(次のいずれかに該当) | ・有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあり、契約期間満了時に当該有期労働契約をせずに終了させることが、無期雇用契約を終了させる(解雇)と社会通念上同視できること(1号) ・契約期間満了時に、当該労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があること(2号) |

| ② | 労働者が | 有期労働契約の期間が満了する前または期間満了後遅滞なく、有期労働契約の締結を申し込んだときであって |

| ③ | 使用者が | ②の申し込みを拒否することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合 |

有期労働契約を締結する場合は雇用安定に配慮をしましょう

有期労働契約においては、特に「雇止め」をめぐりトラブルが生じることが多くあります。

上述のとおり、雇止めには労働契約法上、雇止め法理が適用され、従前と同様の労働条件で有期労働契約が更新されたものとみなされることもあります。

また、使用者が、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合には、契約の実態および労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めるなどすることも求められています、

したがって、有期労働契約を締結する場合には、有期契約労働者の雇用安定に配慮することが大切です。

詳しくは、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準とは?」の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

裁判例のご紹介(国立大学法人電気通信大学事件・東京高裁令和5年10月23日判決)

さて、今回は、更新1回・週1コマ担当の非常勤講師の雇止めの適法性が争われた裁判例(国立大学法人電気通信大学事件)をご紹介します。

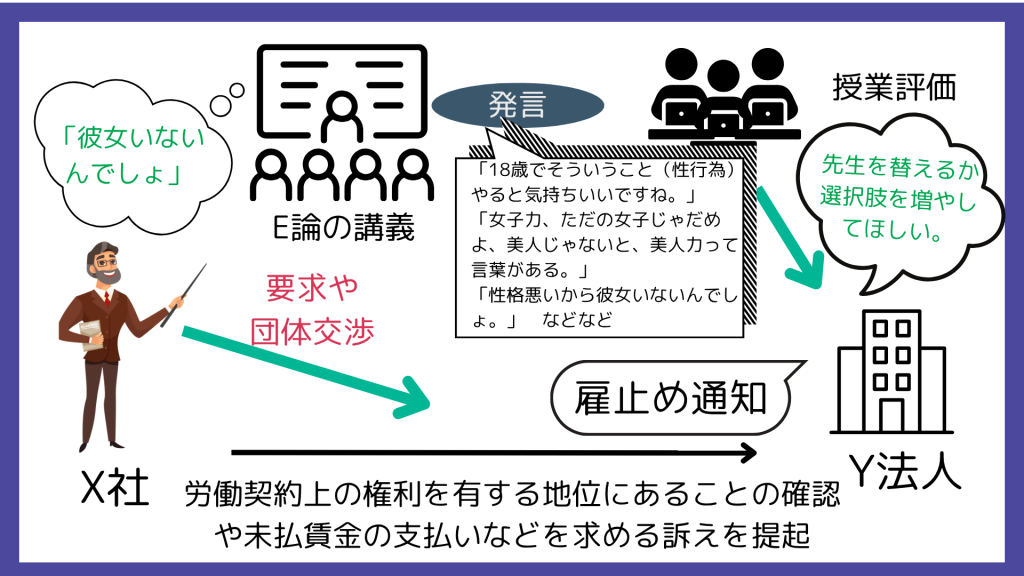

事案の概要

本件は、電気通信大学(本件大学)を設置・運営する国立大学法人であるY法人との間で、有期雇用契約を締結していたXさんが、Y法人が有期労働契約の更新の申込みを拒絶したこと(本件雇止め)は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえないため無効であるなどと主張し、労働契約法19条に基づいて、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や未払賃金の支払いなどを求めた事案です。

事実の経過

有期労働契約の締結

Xさんは、平成27年8月末頃、本件大学のD部会部会長を務めるC教授の依頼を受け、平成28年3月、Y法人との間で、

・期間を同年10月1日から平成29年3月31日まで

・担当科目をE論(後学期、毎週2時間、年間32時間)

とする非常勤講師としての労働契約(本件労働契約)を締結しました。

Xさんの授業中の発言

Xさんは、平成28年度後学期のE論1コマを担当していたところ、その授業中、学生に対して、「彼女いないんでしょ。」などの発言のほか、以下のような発言を行いました。

・都立高校のトイレ(ママ)高校生が性行為をした事案や、仙台の高校生がラブホテルに行って出るときに見つかって退学になった事例を取り上げて、「18歳でそういうこと(性行為)やると気持ちいいですね。」

・「性格悪いから彼女いないんでしょ。」「マリリン・モンローさんも知らない、だから君は彼女いないんだ。」

・「街の中歩いているきれいな女性に道聞かれるとね、目的地まで案内したいんだけど、そうじゃない女性に聞かれるとまっすぐ行けばあるんじゃないですか、と言いたくなるんじゃない、普通、男だったら。」「かわいい子に道聞かれると目的地まで案内したくなる、そうじゃない女性だと、まっすぐ行けばあるんじゃないですか、だいたい男はそう思ってるんじゃない?

・「女子力、ただの女子じゃだめよ、美人じゃないと、美人力って言葉がある。」「どちらかというと美人じゃないと損するんだよということ。」

Xさんに対する授業評価

Xさんの平成28年度のE論に対する学生による授業評価集計表(回答者49名)には、「先生を替えるか選択肢を増やしてほしい。雑談や下ネタが多く聞くのが辛かった。後輩に私が経験した嫌な思いをしてほしくない」等の記載がありました。

同集計表は平成29年3月下旬頃にXさんに対して送付されました。

本件労働契約の更新

その後、XさんとY法人は、平成29年3月、期間を同年3月1日から平成30年3月31日までとする本件労働契約の更新を行いました。

アンケートの実施

その上で、Y法人は、平成29年5月、平成28年度E論を受講して不可となった学生の相談を受け、同E論を受講した学生を対象に教職関連アンケート(本件アンケート)を実施しました(回答者数58名)。その結果、本件アンケートの中には、以下のような記載(本件各記述)がなされました。

・セクハラになりうるような発言が非常に多かった。私は特に気分を害さなかったが、女性にとっては嫌な気持ちになった人も多いのではないかと思う。

・先生との相性によって授業への参加しやすさがかなり変わると思いました。というのも、先生の口がかなり鋭く、コンプレックスを抉られるからです。例:「彼女いないでしょ。」。他にも、人によってはセクハラにとらえても仕方のないこともおっしゃっていたように思います。(実際コメントペーパーにそのように書いた人もいたようです。)

・あくまで自分が思ったことなのですが、先生のセクハラに近い発言や暴言がかなり多かったような気がします。

・授業と関連のない話(しかもその内容は全然面白みのない、恋人がいるとかいないとかを含む低俗な話)が多い。

・不快な言動が目立った。暴言と取れるようなことや下品なことを平気で言うなど、モラルに欠けていると感じた。

・授業内容と直接関係のないと思われる話やジョークの多い先生であった。

・猥談はできる限りしないで、E論に関連することをもう少し話してほしいと感じました。

・20歳までに恋人ができなかったら人間としてダメだ、ブサイクな女子とは付き合いたくない、など、先生個人の意見を授業の度に言っていて、不快になった。

・授業と関係ない話が多かった。

・今年度以降のE論の担当教員を変えてほしいです。教授の質問に対して積極的に答える態度も評価対象になるとのことでしたが、下ネタやセクハラ塗れの話し合いに参加したくはありませんし、あんな話し合いが評価の基準になるなんて認めたくありません。

Y法人による方針の確認

Y法人は、平成29年5月24日に開催した情報理工学域代議員会において、平成30年度は本件労働契約を更新しない方向であることを事実上確認しました。

そして、平成29年度前学期の集中講義のE論および後学期のE論において別の非常勤更新を認容し、XさんのE論と同じ金曜日5限に並行開催することを決めました。

Xさんへの厳重注意

Y法人のハラスメント防止・対策委員会(本件委員会)は、平成29年6月21日、Xさんから事情聴取を行ったところ、Xさんは本件各発言を認めました。

そして、本件委員会の委員長は、同年8月10日、Xさんに対して、口頭で厳重注意を行いました。

雇止めの通知

平成29年12月1日、C教授及びD部会副会長のF教授はXさんと面談を行い、Xさんに対して、次年度(平成30年度)に本件労働契約を更新しない、として本件雇止めを伝えました。

なお、Y法人は、平成30年11月22日付通知書において、Xさんの本件雇止めの理由として、以下の内容を記載していました。

「平成28年度後学期にご担当いただいたE論の授業について、履修した学生から成績評価に関する苦情があったため、学生を対象に調査を実施した。その結果、成績評価に関する苦情の他に、授業中に性的に不適切、不快な発言に及んだとの指摘が相当数あり、指摘に相当する発言があったものと認めるべき事情を把握するに至った。このことから、情報理工学域代議員会における議論を踏まえ、本学の非常勤講師としての適格性に欠けると判断した。」

Xさんの要求

Xさんは、加入する労働組合(首都圏大学非常勤講師組合)を通じて、要求やY法人との間の団体交渉が行いました。

もっとも、Y法人が本件雇止めを撤回することはありませんでした。

Xさんの申立て

Xさんは、平成30年2月22日、Y法人に対して、以下の内容についてハラスメント申立てを行いました。ただし、本件委員会は、いずれもハラスメントと認定しない旨の回答を行いました。

・C教授が平成29年10月4日の授業において、Xさんを辞めさせる計画をXさんに知らせないままに公言したこと

・同じ職場、同じ研究室の同僚が、Xさん担当のE論の行使として同じ曜日の同じ時間帯の担当となったこと

・F教授が同年12月1日の面談時、Xさんに対し、「第三者に相談したりすると、外に知られることとなるが良いか」(それなら今までのことが外に知られることになりますが、それでも良いですか?)と発言したこと

訴えの提起

このような経過を踏まえ、Xさんは、本件雇止めは無効であると主張し、労働契約法19条に基づいて、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や未払賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張

本件の訴えにおいて、Xさんは、

- ①平成29年12月1日に行われたC教授とF教授との面談の際、本件雇止めについて異議を述べており、本件労働契約更新の申込みをしている

- ②E論は教育課程の必修科目であり、平成29年3月31日に本件労働契約が更新され、Xさんが平成28年度後学期と同様に平成29年度前学期及び後学期のE論の授業を担当することになったこと、C教授が平成28年10月にXさんに平成30年度からはG論も依頼する旨述べたこと、Xさんが学生と信頼関係を築いていたこと、Y法人側の事情により急遽本件労働契約更新を締結するに至ったことからすれば本件労働契約更新の期待について合理的な理由がある

- ③E論の授業では性的な事柄についても授業する必要があり、性的に不適切な発言を行ったという理由で雇止めとなるのは酷であること、本件雇止めを事実上決定する前にXさんに対する事情聴取がなく、Y法人が業務指導の改善を行なっていないこと、本件雇止めはXさんの不利益が大きいこと、Y法人が指導等の本件雇止めの回避措置を講じていないことなどからすれば、本件雇止めは社会的相当性を欠く

などと主張していました。

問題になったこと

そこで、本件では、

①Xさんが契約期間の満了まで、または満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしたか否か?

②本件労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がありか否か(労働契約法19条2号該当性)?

③本件雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと言えるか否か(労働契約法19条柱書該当性)?

が問題となりました。

※なお、その余の争点については、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①Xさんが契約期間の満了まで、または満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしたか否か | 「Xさんは、契約期間が満了する日までの間に、更新の申込みをした」 |

| ②本件労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がありか否か(労働契約法19条2号該当性) | 「一定の程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできない」 |

| ③本件雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと言えるか否か | 本件雇止めは「客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である」 |

判決のポイント

裁判所はなぜ上記のような判断に至ったのでしょうか。

以下では判決の要旨をご紹介します。

争点①Xさんが契約期間の満了まで、または満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしたか否か?

まず、争点①について、裁判所は、Xさんが加入する組合が平成30年9月に団体交渉を要求していることや平成29年12月1日の面談時のF教授の発言等から、同面談時にXさんが本件や本件雇止めに納得できないなどと異議を述べたことを認定した上で、「Xさんは契約期間が満了する日までの間に、更新の申込みをした」ことが認められると判断しました。

争点②本件労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がありか否か(労働契約法19条2号該当性)?

【更新が原則となっていた訳ではない】

次に、争点②について、裁判所は、Y法人の非常勤職員就業規則上、非常勤職員の雇用期間は、発令の日の属する年度の3月31日までの範囲内で定めるとされ、Y法人のXさんに対する委嘱状にも委嘱期間が明示されており、更新を原則とする旨の定めはされていないことなどからすれは、「本件労働契約の解釈上、その更新が原則とされていたとはいえない」としました。

【更新に対する一定の期待は認められる】

もっとも、裁判所は、本件労働契約の更新回数は1回であり、通算雇用期間も1年6か月で長期間であるとはいえないなどとしたうえで、担当したE論が必修科目であること、本件大学の教職課程担当の非常勤講師について、平成20年から平成29年までの間、2回以上契約を更新された非常勤講師が相当数いることからすると、「Xさんは、本件労働契約が更新されることについて一定の期待を有していたと認めることができる」と判断しました。

【合理的期待の程度が高いとはいえない】

ただし、上述の経緯に照らせば、Xさんの更新の期待については、「一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできない」としています。

争点③本件雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと言えるか否か?

【Xさんによる各発言がY法人に与えた影響】

また、裁判所は、Xさんによる本件各発言について、「その内容からすれば、E論において発言する必要性がなく、不適切である」こと、本件各記述を含む本件アンケートの内容によれば、XさんのE論の授業における不適切な発言で不快感を抱いた学生が複数存在していること、本件各発言の内容と本件各記述にかかる学生の意見が整合していることからすれば「本件各発言が学生に与えた影響は相応のものであったと推認でき」、Y法人がハラスメント防止宣言をするなどの取組みをしていながらXさんが本件各発言を行ったことは「Y法人に相当程度の影響を及ぼすものといえる」と示しました。

【雇止めには合理的な理由があり社会通念上も相当】

その上で、裁判所は、Xさんの本件労働契約更新の合理的期待の程度が高いといえないこと等も踏まえると、本件雇止めは「客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である」と判断しました。

結論

上記の検討を経て、裁判所は、XさんのY法人に対する請求は認められないと判断しました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、更新1回・週1コマ担当の非常勤講師の雇止めの適法性が争われました。

有期雇用契約については、本来、契約期間が定められており、契約期間の満了によって契約を終了することを前提していると解釈されるようにも思えます。

しかしながら、本件のように契約更新1回、通算雇用期間1年6か月という契約の状況下においても、裁判所は、契約更新の期待について「一定程度の合理性がある」とは認めており、労働者の契約更新に対する期待については、特に慎重に考える必要があることが伝わってきます。

近年、大学の非常勤講師を含め、有期雇用労働者に対する雇止めの適法性が争われることが増えています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

雇止めをめぐるトラブルについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)