大学の非常勤講師は「労働者」にあたるのか?【国立大学法人東京芸術大学(非常勤講師)事件】

- 当法人は横浜市内にある大学です。業務を委託していた非常勤講師を雇止めにしたところ、労働契約法に基づく契約更新の申込みがなされました。そもそもこの講師の方とは業務委託契約でしたので、「労働者」には当たらないと考えております。「労働者」とは、そもそもどうのような人なのでしょうか。

- 労働者とは、問題になる場面によって定義が変わる概念です。労働基準法上の「労働者」とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(第9条)とされており、仕事の諾否の自由や時間的場所的拘束があるかといった使用従属性、報酬の労務対償性、代替性の有無、事業者性の有無、といった判断要素の総合判断になります。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働者とは

労働者とは誰か、という問題は実は非常に難しい問題です。

労働基準法における「労働者」判断の核心は、形式ではなく実態にあります。契約書上は「業務委託」「請負」と記載されていても、現実に会社の指揮命令下で働き、報酬が労務の対価として支払われていれば、労基法上の労働者と認定される可能性があります。

- 使用従属性:仕事の諾否の自由がない、勤務時間・場所・業務内容が使用者の指揮命令によって決まるか。

- 報酬の労務対償性:成果ではなく、労務提供そのものに対して定期的な賃金が支払われているか。

- 代替性の有無:他人に代替させる自由がなく、本人が直接従事しているか。

-

事業者性の欠如:設備や経費を自ら負担せず、会社側の資源を用いて働いているか。

判例法理でも、「労務提供の実態に照らし、経済的・組織的に使用者に従属しているか」が中核的判断基準とされています。とくに、外形的な雇用形態よりも、実質的に企業の経営組織に組み込まれているかが重要です。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

裁判例のご紹介(国立大学法人東京芸術大学(非常勤講師)事件・東京地裁令和4年3月28日判決)

さて、今回は、大学の非常勤講師の雇止めをめぐって、非常勤講師の「労働者」性が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.10.1(No.1335)号80ページ以下を参照しています*

どんな事案か?

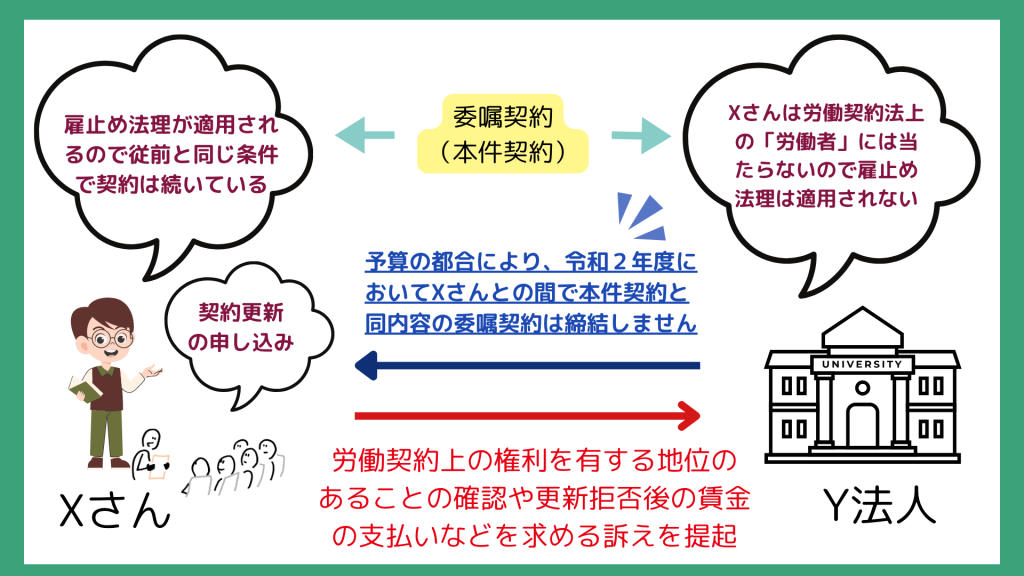

この事案は、Y法人が設置する大学で非常勤講師を勤めていたXさんが、Y法人から雇止めをされてしまったことから、雇止め法理の適用を主張して、Y法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や更新拒絶後の賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y法人について

Y法人は、芸術の知識及び技能を教授することを目的として、Y大学を設置・運営する国立大学法人であり、教育研究組織として美術学部及び音楽学部並びに大学院を置くほか、各学部等における教育研究の成果を発信することを目的として、B校地内にコンサートや舞台芸術等の公演、受託授業等の企画、制作を行う組織であるCセンターを設置していました。

Cセンターには、平成31年度(令和元年度)において、Y大学の副学長を兼務していたD教授及びE准教授のほか、准教授2名及び特任准教授1名の合計5名の専任講師等が配置されていました。

Xさんについて

Xさんは、かねてから、指揮・オペラ制作を専門分野とする音楽家として活動していました。

そのような中で、Xさんは、平成13年4月1日付けでY大学音楽学部声楽科の非常勤講師に採用され、その後、平成15年度までは1年間の任用期間の更新により、平成16年度から平成29年度までは1年間の有期の委嘱契約を毎年締結して、同学部及び大学院の非常勤講師として、オペラ合唱、オペラ実習及びオペラ総合実習等の講義を担当していました。

その後、Xさんは、平成30年度及び平成31年度(令和元年度)は、Y法人から期間を1年間とするCセンターの非常勤講師の委嘱を受け、同センターにおいて開講されていた劇場芸術論及び劇場技術論の担当教官を務めていました。

XさんとY法人との間の委嘱契約の締結

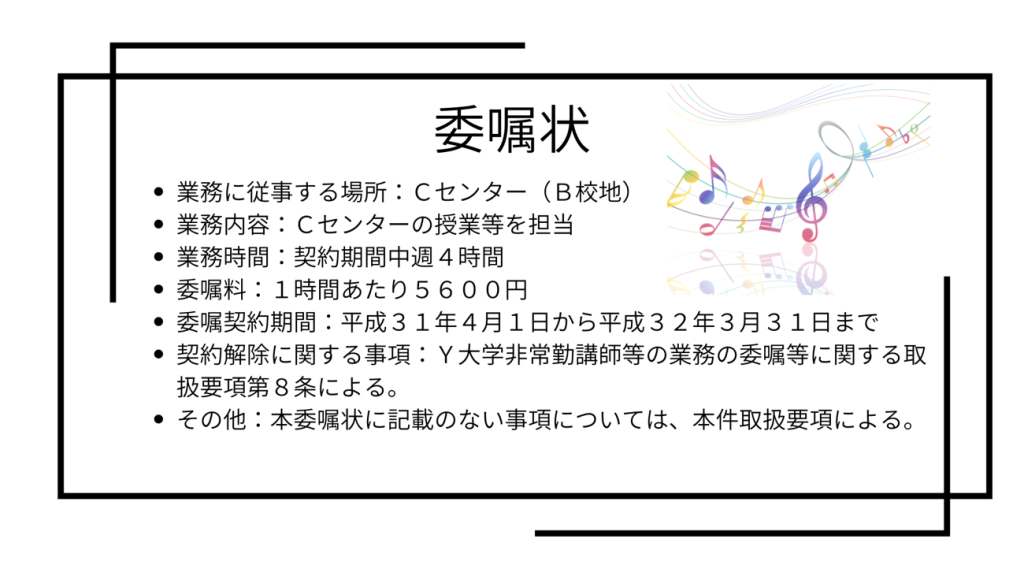

Y法人は、Xさんに対し、平成31年4月1日付けで「委嘱状」と題する書面を交付し、Cセンターの非常勤講師として同年度に同センターで開講される予定の本件各講義の授業等を委嘱し、Xさんもこれを承諾しました(本件契約の締結)。

Xさんの就業状況等

平成31年度(令和元年度)にCセンターで開講されていた本件各講義の授業数は、通年で合計48コマ(1コマ当たりの授業時間数はいずれも1時間30分)でした。

(*なお、本件各講義は、いずれも大学設置基準10条所定の主要授業科目には該当せず、その履修単位もY大学の卒業に必要な卒業要件単位とはされていない。)

ただし、年度当初のガイダンスを内容とする第1回目の授業を除いたその余の授業は、Xさん及びF非常勤講師のほか複数の外部講師(非常勤講師)に委嘱され、各々の講師によるオムニバス形式で行われていました。

そして、このうち、Xさんが自ら講師として授業を行うことになっていたのは、劇場芸術論及び劇場技術論ごとに年間で各2コマでした。

また、Xさんは、D教授、E准教授及びF講師らとともに本件各講義の担当教官に任ぜられていたため、他の外部講師が担当する授業にも出席していたが、全ての授業に参加していたものではなく、遅刻により授業の途中から参加したり、授業の終了前に早退するといったことがあり、また、授業自体を欠席することもありました。

Y法人による委嘱契約締結の拒絶

D教授は、令和元年12月3日、Xさんに対し、予算の都合により、令和2年度においてXさんとの間で本件契約と同内容の委嘱契約は締結しない旨を伝えました。

これに対して、Xさんは、令和2年2月14日、Y法人に対し、本件契約は労働契約であり、契約の更新拒否は有期労働契約の雇止めに該当するなどとして、労契法19条に基づき本件契約の更新を申し込む旨を通知しました。

しかし、Y法人は、同年3月2日、Xさんに対し、本件契約は労働契約ではなく業務委託契約であるとして、令和2年度にXさんとの間で本件契約と同内容の契約を締結しない旨を告知したことは労契法19条の雇止めには該当しない旨を通知しました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y法人が本件契約を令和2年4月1日以降更新しなかったことについて、雇止め法理の適用を主張して、Y法人に対し、労働契約上の権利を有する地位のあることの確認や更新拒否後の賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

裁判で問題になったこと(争点)

Xさん側の主張

この裁判において、Xさんは、Y法人の指揮監督の下で労務を提供していた「労働者」にあたることから、本件契約には労働契約法19条の適用があると主張していました。

Y法人側の反論

これに対して、Y法人側は、Xさんは「労働者」には当たらず、本件契約は労働契約ではなく業務委託契約であったといえるから、そもそも本件契約には労働契約法19条は適用されないと反論していました。

裁判で問題になったこと(争点)

そこで、この裁判では、本件契約が労働契約法の適用対象となる労働契約に該当するかどうか?より具体的には、Xさんが労働契約法上の「労働者」にあたるのかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

この争点について、裁判所は、XさんがY法人の指揮監督の下で労務を提供していたとまでは認め難いとして、Xさんの「労働者」性を否定し(=Xさんは労働契約法上の「労働者」には当たらない)、XさんとY法人との間の本件契約に労働契約法は適用されないと判断しました。(確定)

本判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

労働契約法の「労働者」とは?

まず、裁判所は、Xさんが労働契約法上の「労働者」に当たるのかどうか?を判断するにあたり、そもそも「労働者」とは何かについて、次のように判断枠組みを示しました。

「労契法は、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」(同法6条)ものと規定し、上記の「労働者」を「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」(同法2条1項)と定めていることを踏まえると、本件契約に関し、Xさんが労契法2条1項の「労働者」に該当するか否かは、本件契約の内容、本件契約等に基づく労務提供の実態等に照らし、XさんがY法人の指揮監督下において労務を提供し、当該労務の提供への対価として償金を得ていたといえるか否か(XさんとY法人との間に使用従属関係が存在するといえるか否か)という観点から判断するのが相当である。」

Xさんの労働者性の有無の検討

その上で、裁判所は、Xさんが労働契約法上の「労働者」に当たるのかどうか?を判断するにあたり、XさんがY法人から委託されていた内容や指示の状況、講義に関する裁量の程度などさまざまな事情を次のように評価しています。

▶︎労働者性を肯定する方向に働く要素

「(…)Xさんは、平成13年4月から令和2年3月までの間、任用行為又は有期契約の更新を繰り返しながら非常勤講師としてY大学の音楽教育に継続的に携わっていたこと、本件契約に基づき、平成31年度(令和元年度)にY法人のCセンターにおいて開講されていた本件各講義の担当教官に任ぜられていたこと、本件各講義の共通テーマはY法人によって決定されて授業計画書(…)にも記載され、Xさんは予定された講義日程に従い、指定された「指揮、オペラ制作」に関する座学等を内容とする授業を前期・後期ごとに各2回(合計4回。なお、前期日程の第1回目のガイダンスを内容とする授業を除く。)行うことを指示されていたこと、Xさんは、本件各講義の担当教官として、同講義の運営を主導していたF講師の業務の補佐を指示されており、その一環として、他の外部講師が担当していた授業にもオブザーバーとして出席していたこと、XさんはY大学から提供された共用のデスク及びパソコンを実質的には一人で使用しており、Y大学のドメインが付されたメールアドレスの使用権限も与えられていたこと、本件契約に係る委嘱料は給与名目でXさんに支払われていたことが認められる。

▶︎労働者性を否定する方向に働く要素

「他方で、前提事実等によれば、〈1〉本件各講義で予定されていた各授業の具体的な方針や授業内容については外部講師とF講師の協議により決定されており、Xさんが担当する授業(指揮・オペラ制作)の具体的な方針や内容もXさんの裁量に委ねられていたこと、〈2〉Xさんは本件各講義の担当教官の一人ではあったが、外部講師の選定やスケジュール調整等のほか、学生に対する試験の実施・評価といった単位認定に関する事務など本件各講義の運営の根幹に関する事務はF講師が主導的に担当しており(…)、F講師の補佐業務の遂行に当たってもY法人から具体的な指揮命令等を受けていた形跡はなく、また、他の外部講師が担当する授業へのオブザーバー参加に関しても出席の頻度は全体の7割程度にとどまっていたこと、〈3〉Y大学の教授、准教授、専任講師等は、Y法人との間で労働契約を締結し、専門型裁量労働制を適用されて所定労働時間労働したものとみなされていたのに対し、Xさんは、担当ないし出席する授業の時間帯及び場所が指示されていただけで、特に始業時間及び終業時間等の勤務時間の管理を受けておらず、他の外部講師が実施する授業に遅刻、早退又は欠席をする場合であってもY法人による事前の許可あるいは承認が必要とはされていなかったこと、〈4〉本件契約によりXさんが得た収入は1年間で約57万円と生計を維持する上ではいささか僅少であるといえ、また、給与所得者であれば給与所得から控除されることになる社会保険料の徴収はされておらず、他の外部講師が担当する授業に欠席等をしたことを理由に本件契約に係る委嘱料が減額されるといったこともなかったこと、〈5〉Y法人の専任講師等らが本件就業規則及び本件兼業規則により職務専念義務や兼業に関する制約を課されていたのに対し、Xさんは、Y法人から許可を得ることなく兼業をすることが可能とされており、現にCセンター以外のY大学の部局やY法人以外の団体からも業務を受託して報酬を得ていたことが認められる。加えて、XさんがY法人の教授、准教授、専任講師等の専任講師らと同様に本件各講義に係る業務以外のY法人の組織的な業務に従事していたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」

Xさんの「労働者」性は認められない(結論)

そして、上記のような検討を踏まえ、裁判所は、XさんがY法人の指揮監督下において労務を提供していたとまではいえないとして、Xさんが労働契約法上の「労働者」に当たらないとの結論を導きました。

「以上の諸事情を総合すると、Y法人は、Xさんに対し、Y大学における講義の実施という業務の性質上当然に確定されることになる授業日程及び場所、講義内容の大綱を指示する以外に本件契約に係る委嘱業務の遂行に関し特段の指揮命令を行っていたとはいい難く、むしろ、本件各講義(Xさんが担当する授業)の具体的な授業内容等の策定はXさんの合理的な裁量に委ねられており、Xさんに対する時間的・場所的な拘束の程度もY大学の他の専任講師等に比べ相当に緩やかなものであったといえる。また、Xさんは、本件各講義の担当教官の一人ではあったものの、主たる業務は自身が担当する本件各講義の授業の実施にあり、業務時間も週4時間に限定され、委嘱料も時間給として設定されていたことに鑑みれば、本件各講義において予定されていた授業への出席以外の業務をY法人がXさんに指示することはもとより予定されていなかったものと解されるから、Xさんが、芸術の知識及び技能の教育研究というY大学の本来的な業務ないし事業の遂行に不可欠な労働力として組織上組み込まれていたとは解し難く、Xさんが本件契約を根拠として上記の業務以外の業務の遂行をY法人から強制されることも想定されていなかったといえる。加えて、Xさんに対する委嘱料の支払とXさんの実際の労務提供の時間や態様等との間には特段の牽連性は見出し難く、そうすると、Xさんに対して支給された委嘱料も、Xさんが提供した労務一般に対する償金というよりも、本件各講義に係る授業等の実施という個別・特定の事務の遂行に対する対価としての性質を帯びるものと解するのが相当である。以上によれば、上記アの事情をXさんに有利に考慮しても、Xさんが本件契約に基づきY法人の指揮監督の下で労務を提供していたとまでは認め難いといわざるを得ないから、本件契約に関し、Xさんが労契法2条1項所定の「労働者」に該当するとは認められず、本件契約は労契法19条が適用される労働契約には該当しないものというべきである。したがって、本件契約につき労契法19条の適用がある旨のXさんの主張は、採用することができない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、雇止め法理の適用をめぐり、大学の非常勤講師の「労働者」性が争われた裁判例をご紹介しました。

有期雇用契約の締結や更新、雇止めなどについては、有期契約社員と会社との間で争いになることが多々みられます。そのため、会社としては、それぞれの判断をするうえで、これまでの裁判例などを踏まえた慎重な判断が求められます。

有期雇用契約についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)