任期付公務員の格付けとは?【国(外務省職員・俸給等請求)事件】

- 現在民間で働いていますが、任期付公務員に応募しようと思っています。待遇などはどうなりますか?

- 民間人材の採用の円滑化を図るため「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(任期付職員法)が定められています。この法律では、有用な専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて採用し、高度の専門的な知識経験等を有する者についてはその専門性等にふさわしい給与を支給することができるようにすること(任期付公務員制度)が定められており、法律で俸給が定められています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

行政の職員と聞くと、公務員だから民間とは関係ないのでは?と思われるかもしれません。

しかし、近年、行政の高度化や多様化、国際化などはますます進んでおり、行政を担う公務員については、部内育成だけでは得られない有為な部外の人材も活用していくことが求められています。

そこで、民間人材の採用の円滑化を図るために、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(任期付職員法)という法律が定められています。

この法律では、有用な専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて採用し、高度の専門的な知識経験等を有する者についてはその専門性等にふさわしい給与を支給することができるようにすること(任期付公務員制度)が定められています。

任期付公務員の採用は、任命権者(各府省)が人事院の承認を得て、選考により採用するものとされており、職員の任期は、5年以内とされています。

さて、今回はそんな任期付公務員の俸給格付けの適法性をめぐり争いになった事案をご紹介します。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

国(外務省職員・俸給等請求)事件・横浜地裁令和4.9.7判決

事案の概要

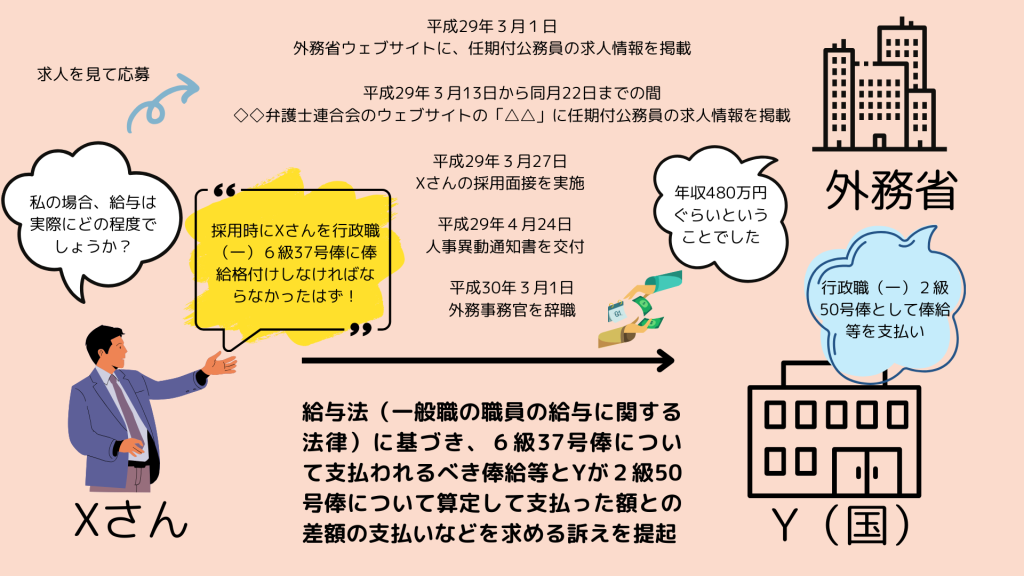

本件は、外務省の任期付公務員(外務事務官)であったXさんが、外務大臣は、採用時にXさんを行政職(一)6級37号俸に俸給格付けしなければならなかったにもかかわらず、2級50号俸に格付けたことは違法無効であるなどと主張して、給与法(一般職の職員の給与に関する法律)に基づき、6級37号俸について支払われるべき俸給等とYが2級50号俸について算定して支払った額との差額の支払いなどを求めた事案です。

事実の経過

Xさんについて

Xさんの経歴は以下のとおりでした。

| 平成2年4月~平成8年3月 | ■大学法学部卒業 |

| 平成8年4月~同年5月 | 株式会社■■ |

| 平成10年4月~平成27年10月 | ■■■市役所(平成17年10月から平成18年9月までの期間は休職) |

| 平成19年4月~平成22年3月 | ■■■■大学大学院法務研究科修了 |

| 平成27年11月~平成28年12月 | 最高裁判所司法修習生 |

| 平成28年12月 | 弁護士登録 |

| 平成29年1月~同年4月 | 法律事務所 |

任期付公務員の求人

外務省は、平成29年3月1日、同省ウェブサイトに、要旨、以下の内容の求人情報を掲載しました。

また、外務省は、平成29年3月13日から同月22日までの間、◇◇弁護士連合会のウェブサイトの「△△」に以下の求人情報を掲載しました。

-1024x576.png)

Xさんの応募

Xさんは、◇◇弁護士連合会のウェブサイトの募集案内を見て、これに応募しました。

採用面接の実施

外務省は、平成29年3月27日、Xさんに対する採用面接を実施しました

給与に関する質問と回答

そして、Xさんからは、「私の場合、給与は実際にどの程度になるのでしょうか。」と問い合わせる電子メールを受けたため、外務省欧州局の採用担当職員は、平成29年4月4日、Xさんに対し、「人事課より試算がでました。年収480万円ぐらいということでした。まだ証明書がそろっていないので正式な数字ではないこと(職歴が常勤非常勤の別で変化する)、今年に限っては4月下旬からの採用なので夏の賞与が全額ではないこと、証明書がそろったら正式な格付けをするので試算から上下すること」などを記載した電子メールを送信しました。

これに対して、Xさんは、平成29年4月4日、外務省欧州局の採用担当職員に対し、「給与面及び英語面について了解いたしました。私といたしましては、ぜひ、外務省欧州局アジア欧州協力室で働きたいと考えております。」などと記載した電子メールを送信しました。

Xさんの採用

外務省は、書類審査及び採用面接の結果等を踏まえ、Xさんを採用することとし、平成29年4月20日、Xさんにその旨通知しました。

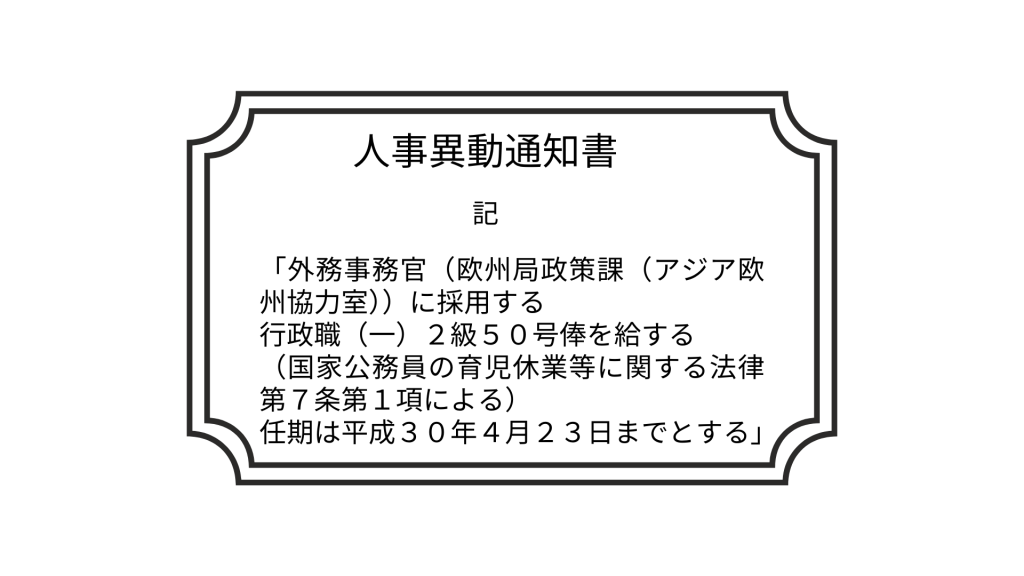

そして、外務大臣は、同月24日、Xさんを採用し、Xさんに対し、以下のとおり記載された人事異動通知書を交付しました。

Xさんの勤務と退職

Xさんは、平成29年4月24日から、外務省欧州局政策課兼アジア欧州協力室に勤務し、条約交渉関連業務等に従事していました。

その後、平成30年1月17日、一身上の都合を理由として辞職願を提出した上、同年3月1日付けで外務事務官を辞職しました。

Xさんに対する既払額

Yは、Xさんに対し、所定の支払期日に、平成29年4月から同年12月までは行政職(一)2級50号俸(平成30年1月から同年3月までは行政職(一)2級53号俸)として、所定の又は所定の計算方法により算出された、俸給、地域手当、本府省業務調整手当、期末手当、勤勉手当、これらに係る給与法改正による差額調整分及び退職手当等を支払いました。

訴えの提起

Xさんは、外務大臣は、採用時にXさんを行政職(一)6級37号俸に俸給格付けしなければならなかったにもかかわらず、2級50号俸に格付けたことは違法無効であるなどと主張して、給与法(一般職の職員の給与に関する法律)に基づき、6級37号俸について支払われるべき俸給等とYが2級50号俸について算定して支払った額との差額の支払いなどを求める訴えを提起しました。

争点

本件において、Xさんは、外務大臣は、採用時にXさんを行政職(一)6級37号俸に俸給格付けしなければならなかったにもかかわらず、2級50号俸に格付けたことは違法無効であるなどと主張していました。

そこで、本件では、Xさんの俸給格付けの適法性が問題となりました。

(参考)

| 号棒 | 棒給月額(円) |

|---|---|

| 1 | 392,000 |

| 2 | 440,000 |

| 3 | 492,000 |

| 4 | 555,000 |

| 5 | 634,000 |

| 6 | 740,000 |

| 7 | 864,000 |

本判決の要旨

①採用に際して6級37号俸給に格付けされたといえるか?

Xさんの主張

Xさんは、採用に際して、6級37号俸給に格付けされていたと主張していました。

裁判所の判断

しかし、本判決は、外務省がXさんを採用するに至った経緯などに照らして考えれば、「外務省が、募集に係る官職の職務の急について、課長補佐又は係長の範囲内で、資格、経験による加算をした職務の級とすると決定した上で本件求人情報に係る募集をしたものということはできず、したがって、Xさんを6級の能力、適性を有する者と認めて選考採用したものということもできない。」として、Xさんの主張は認められないと判断しました。

②採用時2級50号俸の格付けは給与法及び人事院規則の定める基準に則しているか?

Xさんの主張

Xさんは、育児代替任期付職員は、育休職員の業務を処理するために任用されるものであり、育休代替任期付職員が行う職務は、育児職員が処理していた職務の一部かつ育休期間の一部かつ育休期間の一部である必要があるところ、Xさんの担当職務は、育休職員が処理していた職務の一部ではないから、Xさんを育休代替任期付職員として採用することは、育児休業法7条1項の要件を満たさず違法・無効であると主張していました。

裁判所の判断

しかし、本判決は、「任期付職員等の行う職務の割当ては、育休職員が担当していた業務及び部課内の他の職員の業務分担状況等を総合的に判断した上でされるものであって、必ずしも育休職員が担当していた業務の全部又は一部と同一であることを要しないものというべき」であり、Xさんの主張は認められないとしました。

そして、本判決は、給与法や人事院規則の定めに照らして「外務省が平成29年度以降、育休任期付職員の級について、その上限を2級として採用を行うものとし、Xさんを2級に格付けたことは、人事院規則の定めるところに違反するとはいえ」ないとした上で、Xさんの経験年数によれば、Xさんを2級50号俸に決定したことも、「人事院規則の定めるところに違反するとはいえない」と判断しました。

結論

よって、裁判所は、「Xさんを育休代替任期付職員として採用するに際し、行政職(一)2級50号俸に格付けたことは、給与法及び人事院規則の定める基準に違反するものではなく、これらの定めるところにしたがってされたものであると認められ」「Xさんの俸給は、2級50号俸(平成30年1月1日以降は2級53号俸)である」と判断しました。

解説

本件事案のおさらい

本件は、外務省の任期付公務員(外務事務官)であったXさんが、外務大臣は、採用時にXさんを行政職(一)6級37号俸に俸給格付けしなければならなかったにもかかわらず、2級50号俸に格付けたことは違法無効であるなどと主張して、給与法(一般職の職員の給与に関する法律)に基づき、6級37号俸について支払われるべき俸給等とYが2級50号俸について算定して支払った額との差額の支払いなどを求めた事案でした。

何が問題になったか?

本件では、Xさんの俸給格付けの適法性が問題となりました。

本判決のポイント

外務大臣からXさんに対して交付された人事異動通知書では、「行政職(一)2級50号俸を給すること及び育児休業法7条1項によること」が記載されていたところ、裁判所は、「職務の級及び号俸の決定は、給与法及び人事院規則に定める基準にしたがってされるものであって、一定の要件を満たすことにより法律上当然に発生する効果を確認するもの」であるとの理解をもとに、Xさんの主張について検討し、本件においては、「Xさんを育休代替任期付職員として採用するに際し、行政職(一)2級50号俸に格付けたことは、給与法及び人事院規則の定める基準に違反するものではなく、これらの定めるところにしたがってされたものであると認められる(=Xさんの主張は認められない)と判断しています。

なお、本件求人情報においては、募集役職名欄に「課長補佐・係長クラス」と付記された部分があり、誤記があったと認められるところ、裁判所は、「誤った求人情報による募集を行ったことについては、別途、Xさんが国賠法に基づく損害賠償請求権を有するか否かを判断する上で検討されるべき事情である」との指摘があります。

求人情報は、労働者にとって、その仕事に応募するかどうかを決める重要な判断要素になります。そのため、求人情報を掲載する場合には、誤記も含めて誤りがないかどうか十分に確認しておくことが大切です。

たとえば、求人情報をめぐっては、求人情報と採用内定通知書の記載が異なる場合に労働契約は成立するのか?が問題となった事案などもありますので、ぜひこちらの記事もご覧ください。

弁護士にご相談ください

本件は、任期付公務員にかかる処遇等の違法性が争われた事案でした。

通常の労働契約と異なるため、やや特殊だと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、いわゆる給与等の支払いをめぐる労使間のトラブルは、多々発生するところです。

未然に紛争を防止するためには、就業規則や給与規程などにより明確な支給基準を定め、基準に従った合理的な運用を行うことが最も重要です。

- 就業規則や給与規程を整えたい経営者の方

- 給与を巡るトラブルが不安な方

- 人事体系について見直しを検討している方 など

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

賃金体系や就業規則の定め方などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

.png)