基地労働者におけるパワハラと安全配慮義務【国(在日米軍厚木航空施設・パワハラ)事件】

- 川崎市内でIT企業を経営しています。当社の技術職であった従業員が、上司からの叱責によって適応障害となり、休職しています。上司の叱責はパワハラだと言われても仕方のないことでした。そろそろ復職の時期ですが、小さい会社でもあり、人間関係も考慮する必要があることや、本人の負担も考えると、窓口業務をお願いすることを予定しています。何か気をつけることはありますか。

- 休職や復職に関しては、就業規則の規定に従って慎重に行う必要があります。また、特に復職にあたっては、本人の意向等の収集などを行い、復職後の担当職務等に係る情報を提供して復職後の業務について理解を得るように努めるなど、適切な配慮をしていただく必要があります。そうした配慮を欠いてしまうと、安全配慮義務違反に問われたり、賠償額に影響が出る可能性があります。

詳しくは会社側の労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

職場におけるパワーハラスメントとは?

近年、職場におけるパワーハラスメントは非常に大きな問題となっています。

厚生労働省が示す定義によれば、職場におけるパワーハラスメント(いわゆるパワハラ)とは、職場において行われる

①優越的な関係を背景として言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの

のことです(上記①から③までの要素を全て満たすことが前提です)。

客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しないものとされています。

なお、詳しくはこちらのページで解説していますので、ぜひご覧下さい。

職場においてパワハラが起きてしまった場合には、会社として必要な事実調査や関係者に対するヒアリングといった対応、その後の再発防止に向けた対策などが必要になるだけでなく、被害者からは安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求などを求められることもあります。

したがって、使用者は、職場においてパワハラを含むあらゆるハラスメントが起こらないように、徹底的な対策を講ずるよう心がけなければなりません。

裁判例のご紹介(国(在日米軍厚木航空施設・パワハラ)事件・令和5年6月28日判決)

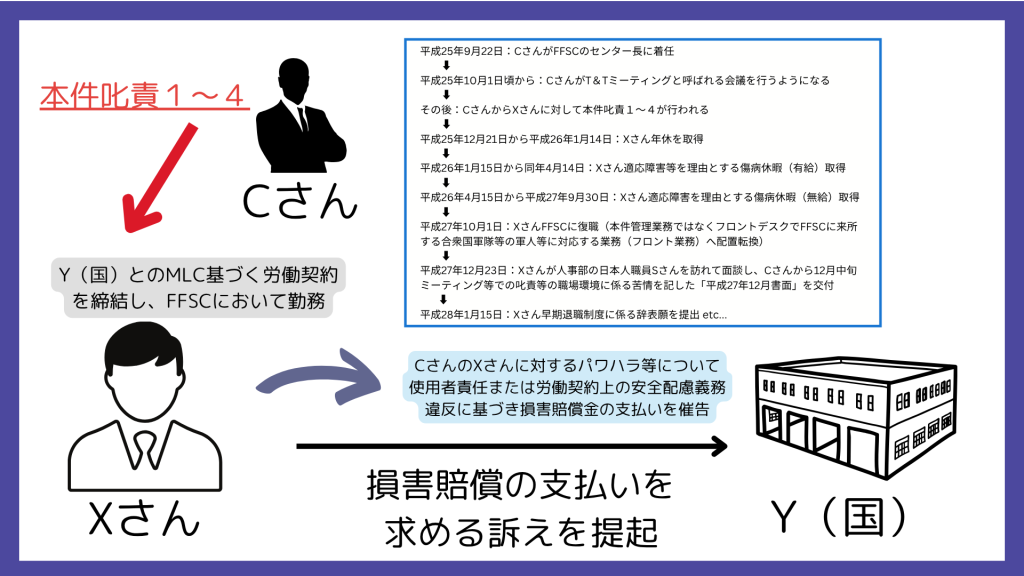

さて、今回は、基地労働者に対するパワハラと使用者の安全配慮義務違反が争われた裁判例国(在日米軍厚木航空施設・パワハラ)事件)をご紹介します。

どんな事案?

本件は、Y(日本国)との間の労働契約により、日米安保条約に基づき日本に駐留する合衆国軍隊の海軍厚木航空施設後方支援部に所属する、軍人及び家族支援センター(FFSC)で勤務していたXさんが、

- ①当時の米国人上司であったFFSVセンター長であるCさんから暴言等のパワハラを受けたことにより適応障害を発症し休職を余儀なくされたうえ、

- ②復職後の当時の米国人上司であったDセンター長から過剰な業務を割り当てられた等として、

- ③厚木航空施設内の海軍統合人事部厚木支所などに相談したにもかかわらず何らの調査・改善措置も講じられず、これら一連の行為によって、Yさんからの退職を余儀なくされた

などとして、Yに対し、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」1条、国賠法1条1項を理由とする損害賠償請求権または安全配慮義務違反を理由として、損害賠償等の支払いを求めた事案です。

前提(Yによる合衆国軍隊への労務提供の仕組み)

Y(国)による合衆国軍隊への労務提供の仕組みは以下のとおりです(労働判例2025.05.15(No,1327)第62頁参照)。

- ・日米地位協定12条4項において「現地の労務に対する合衆国軍及び第15条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される」と規定されている。

- ・また、同協定12条5項において、Yと合衆国軍隊の「相互間で別段の合意をする場合を除くほか、賃金及び諸手当に関する条件その他の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件ならびに労働関係に関する権利は、日本国の法令で定めるところによらなければならない」と規定されている。

- ・駐留軍等労働者の身分は、「日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協力の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する法律」8条1項において、国家公務員ではないと規定されている。

- ・このほか、このような労務提供の仕組み等については、防衛省設置法4条25号、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法3条及び10条が規定しており、駐留軍等労働者の雇い入れ、解雇、給与支払い及び福利厚生等の労務管理に関する実務(書類作業等)は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)が行なっている。

- ・Y(国)は、自ら労働契約を締結した駐留軍等労働者と合衆国軍隊及び諸機関に提供する「間接雇用方式」を実施するため、合衆国との間で3種類の労務提供契約

- ①基本労務契約(Master Labor Contract(MLC))

- ②諸機関労務協約(Indirect Hire Agreetment(IHA))

- ③船員契約(Mariner’s Contract(MC))

- を締結している。

- ・Yとの間でMLCを前提とする内容の労働契約を締結した者(MLC従業員)にかかる就業規則には、当該就業規則に特に定めのない雇用条件及び就業条件は、MLCの関係規定によるものとする旨が規定されている。

何が起きたか?

XさんとYとの労働契約の締結

Xさんは、平成8年7月16日、Yとの間でIHAに基づく労働契約を締結し、同年12月1日にはMLCに基づく労働契約を締結し、平成18年12月16日からFFSCで勤務していました。

FFSCは、合衆国軍隊の軍人やその家族等が、異国の地である日本で生活する際のサポートを行う部署であり、約20名で構成されていました。

FFSCのセンター長は、平成25年1月まではLさんが、同月から同年9月21日までの間はMさんが、同月22日から平成27年7月7日の間はCさんが、同日以降はDさんがそれぞれ勤めていました。

Cさんの着任と本件叱責1

Cさんがセンター長として就任・着任していた当時、Cさん、Xさん及びNさんの3名で、平成25年10月1日頃から、T&Tミーティングと呼ばれる会議を行うようになりました。

FFSCでは、個人情報を電子メールで送信する際には暗号化するとの情報セキュリティポリシーがとられていました。

同月頃、Xさんは、Cさんの家族の生年月日、社会保障番号等の個人情報を暗号化することなく電子メールで送信してしまう過誤(本件過誤)を犯し、Cさんから、「またやったらクビにしなくてはいけなくなるかもしれない」と叱責されました(本件叱責1)。

暗号化しないでメールを送信してしまいました…

またやったらクビにしなくてはいけなくなるかもしれない

本件叱責2

XさんがCさんからTWNS(従業員ごとの人事措置記録等)にアクセスしてBIN(軍属の職位ごと割り振られた7桁の番号)を入手するよう指示された際に、CさんにTWMSはMLC従業員にはアクセスできないシステムである旨返答したところ「あなたはうそつきだ」とCさんから叱責されました(本件叱責2)。

あなたはうそつきだ

本件叱責3

同月頃から同年12月20日の間、CさんはT&Tミーティングにおいて、採算、注意するほか、①本件過誤のことを取り上げて、再三、注意するほか、②Cさんが指示した業務を進捗させていない旨の報告をXさんから受けたり、Xさんから提出された成果物が自らの思い通りのものではなかったりした際、「あなたの全てが気に入らない」「あなたをクビにしてやる」等と繰り返し叱責しました(本件叱責3)。

あなたの全てが気に入らない

あなたをクビにしてやる

本件叱責4

同年12月20日、Cさんの執務室で、Xさん、Cさん、Mさん及び人事部の日本人職員Oさんらはミーティング(12月中旬ミーティング)を行い、その際、CさんはXさんに「やるべきことをやっていない、やること全てが間違っている」と指摘する等しました(本件叱責4)。

やるべきことをやっていない、やること全てが間違っている

Xさんの休職

12月中旬ミーティング後の平成25年12月21日から平成26年1月14日の間、Xさんは出勤日について年休を取得し、同月15日から同年4月14日までの間、適応障害等を理由とする傷病休暇(有給)を取得し、同月15日から平成27年9月30日の間、適応障害を理由とする傷病休暇(無給)を取得し、約1年9か月にわたってFFSCを休職しました。

適応障害で、休職を余儀なくされました…

Xさんの復職と配置転換

平成27年7月、Cさんはイタリアに異動しました。

同年10月1日、XさんはFFSCに復職し(本件復職)、当時のセンター長Dさんから従前のアドミン・スペシャリスト(本件管理業務)ではなく、フロントデスクでFFSCに来所する合衆国軍隊等の軍人等に対応する業務(フロント業務)へ配置転換され、本件管理業務のうちFFSC内で働くMLC従業員の勤怠管理については引き続き担当するように指示されました。

復職しましたが、フロント業務に配置転換されました…

同年11月17日、Cさんは日本を訪れた際、FFSCを訪れてDさんと面談し、その際にフロント業務に従事していたXさんに話しかけました。

早期退職制度の利用

平成27年12月23日、Xさんは、人事部の日本人職員Sさんを訪れて面談し、Cさんから12月中旬ミーティング等での叱責等の職場環境に係る苦情を記した「平成27年12月書面」を交付するとともに、早期退職制度手続きについて教示を求め、Dさんからこれに係る申請書類の交付及び同手続きの教示を受けました。

MLCにおいては、55歳以上かつ勤続15年以上の者が米国政府の同意を得て辞職する時には、退職金が優遇される等を内容とする早期退職制度が設けられていました。

平成28年1月15日、Xさんは同早期退職制度に係る辞表願を提出しました。

早期退職制度によって退職します

書簡の交付

平成28年2月5日、Xさんは、Sさんに対して、FFSCでの復職後の処遇に係る不満を述べるメールを送信し、Sさんからは、実際に遂行している作業内容及びそれぞれの作業負荷の程度を知らせるよう記載された電子メールを受信しました。

同月12日及び同年3月24日、Xさんは厚木航空施設のT副司令官を訪れて面談し、同年2月12日、同人に対して、FFSCの職場環境に係る不満を記した「平成28年2月書簡」を交付しました。

休業補償給付の支給

平成28年3月31日付で、XさんはYを退職(本件退職)しました。

そして、同年4月5日、Xさんは、厚木労働基準監督署長に対して、FFSCにおけるCさんからのパワハラによって「適応障害」を発症したとして、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付等の支給請求をし、同年12月16日、同法に係る保険給付の支給決定を受けました。

Cさんからのパワハラによる適応障害が労災と認定されました!

損害賠償金の支払い催告と本件訴えの提起

平成30年11月29日、XさんはYに対し、CさんのXに対するパワハラ等について、使用者責任または労働契約上の安全配慮義務違反に基づき損害賠償金の支払いを催告をしました。

そして、平成31年2月12日、合衆国軍隊の構成員または被用者であるCさん、Dさん、T副司令官及び人事部の職員(Oさん、Dさんを含む)が、Xさんに対して行なった、本件叱責などに関連する各行為は、その職務を行うにつきなされたものであるから、Y(国)は、民特法1条に基づき、Xさんに対して損害賠償責任を負うと主張し、本件訴えを提起しました。

何が問題になったか?(争点)

本件の訴えでは、XさんがYに求める損害賠償請求をめぐって、

・民特法1条などに基づいて合衆国軍の不法行為責任にかかる損害賠償権が認められるのかどうか?

・合衆国軍およびY(国)の民法415条に基づく契約責任にかかる損害賠償請求権が認められるのかどうか?

が問題になりました。

原審(第一審)の裁判所の判断

まず、第一審の裁判所は、Xさんの適応障害の発症や本件退職に関する点については、

- ・Xさんの適応障害の発症は、米国人の上司であるCさんから叱責されたことに起因するもの(因果関係が認められる)であると認められるが、Xさんの本件退職については、これに起因するものではない(因果関係は認められない)こと

- ・民特法1条などの適用により、Xさんの適応障害の発症について、合衆国軍の不法行為責任が成立し、合衆国軍の代位責任を担うYが損害賠償責任を負うこと

- ・ただし、この損害賠償請求権は消滅時効の援用により、時効消滅していること

を示しました。

他方で、裁判所は、Xさんに対して行われた本件叱責2〜4に関する点については、

・Yは、本件叱責2〜4が行われたことについての米国のXさんに対する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償責任の限度において、Xさんに対して、賠償責任を履行する義務を負うこと

・Yが上記の義務に基づいてXさんに賠償すべき額は55万円であること

を示しました。

控訴審(本判決)の裁判所の判断

この第一審の判決に対して、Xさんが控訴をしたところ、本判決の裁判所は、第一審の裁判所の判断を踏襲した上で、一部の判断を補充しつつ、YがXさんに賠償すべき額は165万円であるとして賠償額を増額する判断を示しました。

本判決で着目したいポイント

本判決で補充された判断の中でも、特に着目したいポイントは、Xさんの復職をめぐる米国の職場環境調整義務についてです。

以下、本判決を一部引用すると、本判決では次のような内容が記されています。

「FFSCがXさんにフロント業務等に従事させたことや、本件復職後のFFSCの対応に違法はなく(‥)本件退職に対する損害賠償責任を負担するものではないとしても、本件復職に先立って、Xさんの意向等を含む情報収集をせず、Xさんに対して本件復職後の担当職務等に係る情報を提供して復職後の業務について理解を得るように努めなかったこと、フロント業務への配置が元の本件管理業務に復職させるための一時的な措置であったこと、トレーニングシートの使用が本件管理業務に復職させるための手段であったことなどの情報を提供していなかったことは、本件復職後のフロント業務等に係る業務遂行につき不安や不満を抱えることとなったXさんに対する配慮(…)を著しく欠いた違法なものであ」る。

会社を運営する中では、従業員の方が心身の体調を崩して、休職することもあるかと思います。そして、休職期間を通じて体調の改善に取り組み、復職をすることになった場合、会社としては、内部の状況等に応じて、復職前の業務とは異なる業務を従業員の方にお願いしたいと考えることや、復職する以上は会社側の考え方に従ってほしいという思いを持つこともあるでしょう。

しかし、本判決においては、復職する労働者に対する職場環境調整義務をめぐり、当該労働者の「意向等を含む情報収集をせず、(…)本件復職後の担当職務等に係る情報を提供して復職後の業務について理解を得るように努めなかったこと」などが、当該労働者に対する「配慮」を著しく欠いたものであると指摘されています。

特に休職の原因が会社側にあるような場合(ハラスメントや過度な業務負担など)には、会社としても、従業員の復職に対して、より高度な配慮を要することは明らかです。

ですから、休職した従業員の復職を考えるにあたっては、会社側の事情だけでなく、休職の前提となる事情や従業員ご本人の状況、その意向、医師の判断、産業医の判断といったさまざまな事情を総合的に考慮することが重要です。

また、復職した場合にお願いする業務について、会社から従業員の方に対して真摯に説明し、十分な理解を得られるように努力することも必要と言えるでしょう。

弁護士法人A S Kにご相談ください

今回ご紹介した裁判例は、基地労働者に対するパワハラと使用者の安全配慮義務違反が争われた事案であり、少し特殊性があるケースでした。

しかし、職場におけるパワーハラスメントに関する問題は、いわゆる一般企業においても同様に問題となります。

特に近年では、会社のハラスメント対策が喫緊の課題となっています。

職場のハラスメントをめぐりお悩みがある場合には、弁護士法人A S Kにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)