救済命令発出後に組合を脱退!救済の利益は認められるか?【国・中労委(ジェイアールバス関東)事件】

Recently updated on 2026-02-06

- 川崎市で建設業を営んでいます。社内で労働組合が結成されており、会社経営に支障が生じています。組合員の中にはきっと組合の運営に不満を持っている人もいると思うので、脱退のアドバイスをしたいと思いますが、気をつけることはありますか。

- 労働組合法第7条は、憲法で保障された団結権などの権利の実効性を確保する観点から、使用者による労働組合や労働者に対する不当労働行為を禁止しています。不当労働行為にあたるような行為をした場合、労働委員会から救済命令を出される可能性があります。会社が、労働組合の組合員に脱退を促すような発言をすることは不当労働行為に当たる可能性がありますので、厳に慎んでいただく必要があります。

詳しくは、企業側労働問題に強い弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

不当労働行為とは

不当労働行為は禁止されています

労働組合法第7条は、憲法で保障された団結権などの権利の実効性を確保する観点から、使用者による労働組合や労働者に対する不当労働行為を禁止しています。

不当労働行為とは、具体的には以下のような行為をいいます。

| 7条 | 禁止される行為 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1号 | 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い | ・労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別など ・労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること |

| 2号 | 正当な理由のない団体交渉の拒否 | ・当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否 ・形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと |

| 3号 | 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 | ・労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと ・労働組合の運営経費に経理上の援助を与えること |

| 4号 | 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い | ・労働委員会の調査・審問等において、労働者が証拠を提出したり、発言したことを理由とする不利益取扱い |

不当労働行為が行われた場合には救済制度があります

労働組合や労働者は、使用者から不当労働行為を受けた場合、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。

救済申立てが行われた場合、労働委員会は審査を行います。

審査を通じて不当労働行為の事実があると認められた場合、労働委員会は、使用者に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等の救済命令を出します。

救済命令への違反にも注意してください

不当労働行為事件は、最初に都道府県労働委員会で扱われます。仮に、不服があるのであれば、中央労働委員会への再審査の申立てや裁判所への取消訴訟の提起により、さらに争うことができます。

使用者が、救済命令に不服があるにもかかわらず、争うこともないまま救済命令に違反してしまうと、過料や罰則に処せられることになります。

救済命令が出された場合には、迅速に適切な対応をするように注意が必要です。

裁判例のご紹介(国・中労委(JRバス関東)事件・東京高裁令和7年9月30日判決)

さて、今回は、不当労働行為の救済命令の発出後に組合を脱退した労働者が、救済命令の取消しを求めて訴えを起こした裁判例をご紹介します。

*これまでは東京地裁(原審)の判決をご紹介していましたが、高裁判決が出されたことを受けて、改訂しています*

*労働判例2026/02/01(No.1342号)76ページ以下参照*

どんな事案?

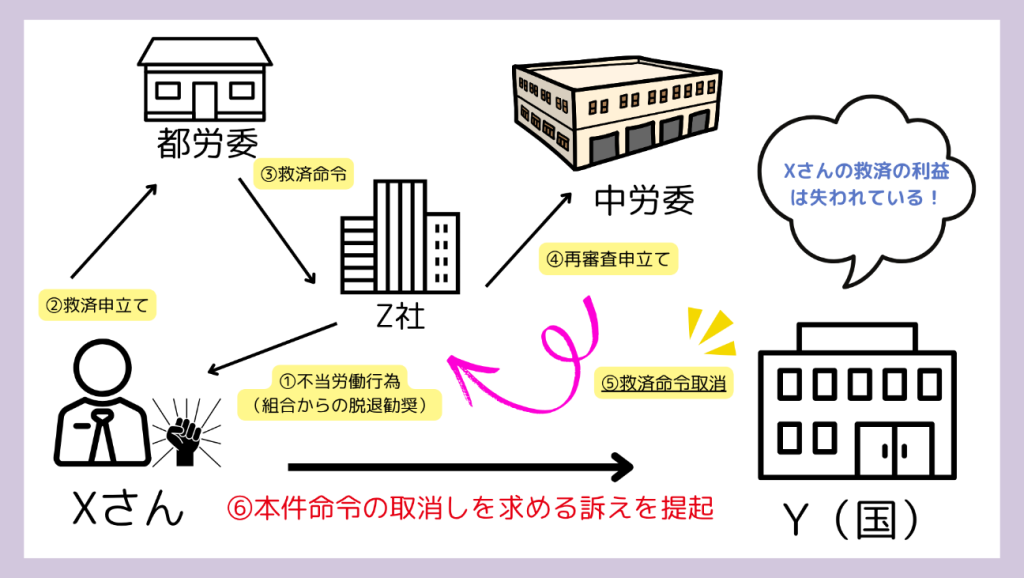

この事案は、Xさんが、Z社から不当労働行為(組合からの脱退勧奨)を受けたとして、救済申立てを行ったところ、東京都労働委員会(都労委)が不当労働行為の存在を認め、Z社に対して書面の交付や掲示、都労委へ報告すべき旨の救済命令を発したにもかかわらず、Z社による再審査申立てを受けた中央労働委員会(中労委)が、組合から脱退したXさんには救済の利益が認められないとして、救済命令を取り消し、Xさんの申立てを棄却する命令をしたことから、Xさんが本件命令の取消しを求めて訴えを提起した事案です。

何が起きた?

Z社について

Z社は、主として高速バス、一般路線パスなどの旅客自動車運送事業を営む会社であり、JR東日本の子会社でした。

Xさんについて

Xさんは、Z社の白河支店において、バスの運転手として稼働しており、JR東労組の組合員として、その下部組織である東日本旅客鉄道労働組合水戸地方本部(水戸地本)、さらに下部組織である水戸地本大子支部バス棚倉分会に所属していました。

なお、東日本旅客鉄道労働組合(JR東労組)は、JR東日本グループの従業員らで組織された労働組合でした。

バスの運転手です。JR東労組の組合員でもあります!

ストと春闘の失敗

JR東労組は、一律定額ベースアップを標榜した平成30年春闘において、同年2月19日、JR東日本に対してストライキを通告し、同月24日、これを解除した旨を通知したことがありました。

JR東労組の中央本部は、その後、平成30年春闘は失敗であったと総括しました。

脱退を求める発言

白河支店の支店長は、平成30年11月11日と同月12日、Xさんを喫茶店に呼び出した上で、Xさんに対し、2回にわたりJR東労組からの脱退届を提出するよう求める趣旨の発言をしました(本件各発言)。

Xさん、JR東労組から脱退したら?

救済申立て

Xさんは、水戸地本ほか1名とともに、都労委に対して、令和元年11月11日、本件各発言が労組からの脱退を勧奨する違法な不当労働行為にあたると主張して、救済申立てを行いました。

この発言は不当労働行為にあたるので、救済申立てをします!

Xさんの脱退

ところが、水戸地本のほかJR東労組の2つの地方本部は、JR東労組の方針と対立してしまったことから、これら地方本部の執行部の組合員らが、令和2年2月9日、JR東労組を脱退し、新たにジェイアールバス関東労働組合(本件組合)ほか1つの労組を組織しました。

そして、Xさんは、同月16日、JR東労組を脱退し、本件組合に加入しました。

JR東労組を脱退して、ジェイアールバス関東労働組合に加入しました。

救済命令

都労委は、令和3年8月17日、本件各発言が労働組合法7条3号の不当労働行為に当たると判断し、Z社に対して、Xさんへの書面の交付及び白河支店への掲示、都労委員への報告を命ずる救済命令を発しました。

再審査申立て

これに対して、Z社は、中労委に対して、令和3年9月29日、救済命令には不服があるとして再審査を申し立てました。

中労委は、令和5年1月11日付で、XさんがJR東労組を脱退し、本件組合に加入したことにより、JR東労組との関係における団結権を回復する必要性はないとして、救済の利益を否定し、都労委の救済命令を取り消した上、Xさんの救済申立てを棄却する旨の本件命令を発しました。

XさんはJR東労組から脱退してるので、JR東労組の団結権を守るための救済の利益はないのでは???

訴えの提起

そこで、Xさんは、東京地方裁判所に対し、令和5年8月2日、本件命令に不服があるとして、本件命令の取消しを求める訴えを提起しました。

争われたこと(争点)

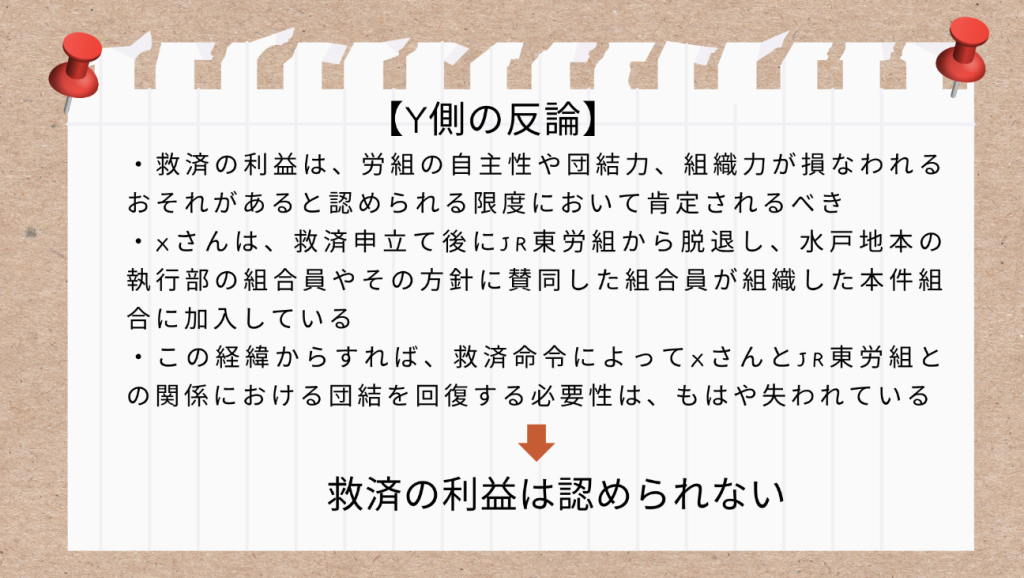

Y社側の反論

Xさんの訴えに対して、Y(国)側は、以下のように指摘して、Xさんに「救済の利益」が認められないと反論していました。

争点

そこで、裁判では、Xさんが本件各発言を受けた後、JR東労組を脱退したことによって、救済の利益を失ったのかどうか?が問題になりました。

第一審の裁判所(東京地裁令和6年12月5日判決)の判断

この点について、第一審の裁判所は、XさんがJR東労組から自ら脱退した上で、本件組合に別途加入したことなどからすれば、XさんとJR東労組との関係において団結を回復する必要性はもはや失われているとして、救済の利益を否定しました。

今回の裁判所の判断

これに対して、第二審(本判決)の裁判所は、「本件救済申立てを維持するためにJ R東労組を脱退するに至ったXさんに対し、当該脱退の事実を理由に救済の利益を否定するのは、理不尽・不条理といわざるを得ない」として、救済の利益を認めました。

原審の判断は単純な事案では該当する

「不当労働行為救済制度は、使用者の不当労働行より将来に向けて労使関係の正常化を図る制度である。組合からの脱退勧奨を受けた組合員個人が申立人となっている場合において、当該脱退勧奨とは無関係に純粋に個人的な理由で当該組合から脱退したにすぎないような事案であれば、将来に向けて労使関係の正常化を図る必要性は失われており、救済の利益が認められないという判断はあり得るところである。本件中労委命令及び原判決の判断は、このような単純化した図式の下では、妥当する余地はあり得ると解される。」

本件は事案の特殊性がある

「しかし、本件(…)JR東労組は、労働委員会等の第三者機関を活用することなく団体交渉での問題解決を図る方針を徹底すべく、本部からの指導に従わずに本件救済申立てをした水戸地本の行動を統制違反であるとして厳しく批判し、その執行部役員の執行権停止を敢行するなどしていたという特殊事情を踏まえて検討する必要がある。Xさんにおいて、このような方針を先鋭に打ち出しているJR東労組の組合員の立場のままで、本件救済申立てを維持し、都労委での手続に対応していくことは事実上不可能であると考えて、JR東労組を脱退し、本件救済申立てを支援してくれるであろう本件組合に加入したのは、やむを得ない判断であったというべきである。このような理由で、飽くまでも本件救済申立てを維持するためにJR東労組を脱退するに至ったXさんに対し、当該脱退の事実を理由に救済の利益を否定するのは、理不尽・不条理といわざるを得ない。」

救済の利益を認めるべき

「さらに、本件組合は、形式的にはJR東労組、水戸地本とは別個の団体であるとしても、(…)本件組合は水戸地本の構成員、役員、活動方針の多くの部分を引き継いでおり、実質的にはJR東労組からの分裂により成立した後継団体に当たると位置付けることができる。しかも、(…)本件組合結成の目的には、Xさんによる本件救済申立てを支援し、これを維持できるようにするという点も含まれていたのであり、重要な活動方針においても、水戸地本の後継団体と位置付けられる。そうすると、Xさんにおいて、平成30年11月の状況下で使用者からJR東労組からの脱退勧奨を受けたのと同様に、現在の状況下でJR東労組から分裂した後継団体というべき本件組合との関係でも脱退勧奨を受けかねないとの懸念を抱くのは当然であり、本件脱退勧奨に関し、不当労働行為救済を求める利益は認められるというべきである(…)。」

結論

「以上によれば、本件救済申立てにつきXさんに救済の利益がないとした本件中労委命令は誤りであり、取消しを免れない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例は、不当労働行為にかかる救済命令が出された時点において、救済申立てを行った当時に所属していた労働組合をすでに脱退し、さらに別の労働組合の組合員になった労働者について、救済の利益が認められるのかどうか?が争われていました。

原審の裁判所は、Xさんの救済の利益を否定していましたが、本判決の裁判所では、Xさんが自らJR東労組を脱退し、本件組合という別の労働組合に加入するに至った事案の特殊性を前提に、救済の利益を認めている点で注目されます。

会社の運営の中では、労働組合との関わりにつらい思いをされている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、冒頭でも述べた通り、不当労働行為は法律上、禁止されている行為です。

このような不当労働行為を行うことのないよう、日頃から発言や言動には注意が必要です。

労働組合との関係、不当労働行為にかかる救済命令などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)