精神疾患による退職後の自殺【精神障害と労災】

Recently updated on 2024-05-29

近年、業務による心理的負荷に伴って生じた精神障害に関する労災請求が増加傾向にあります。

厚労省は、労働者の精神障害の発病に関する労災認定の基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、精神障害の労災認定要件としては、

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個別側要因により発病したとは認められないこと

の3点が必要であるとされています。

また、業務による心理的負荷により精神障害を発病した人が、自殺を図った場合には、精神障害によって、正常な認識や行為選択能力、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものであるものとの推定によって、原則としてかかる死亡については労災認定がなされています。

では、精神障害を発病して退職し、一定期間が経過した後に、当該労働者が自殺を図った場合においても、業務による強い心理的負荷により発病したものとして労災認定がなされるのでしょうか。

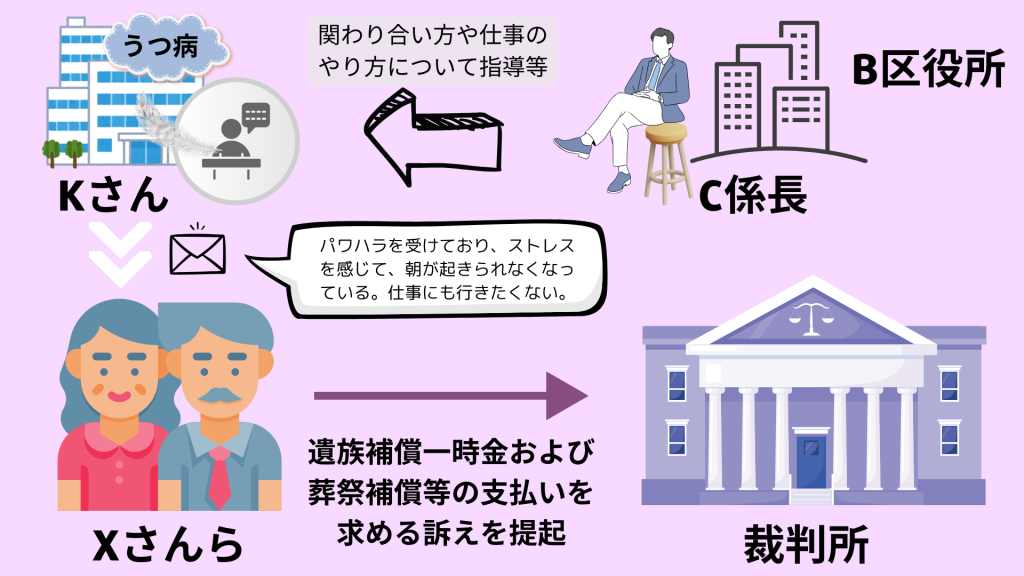

今回は、区役所の嘱託職員として採用され、相談員となったものの、採用後間もなくして精神障害を発病し、退職後に自殺してしまった事案において、自殺の公務起因性が認められるか否かが問題となった事件をご紹介します。

事件アイキャッチ.png)

北九州市(嘱託職員自殺)事件・福岡地裁令和5.1.20判決

事案の概要

本件は、Xさんらの子であるKさんが、平成24年4月、Y市B区役所の嘱託社員として採用され、子ども・家庭相談コーナー相談員となったものの、平成25年1月頃に精神障害を発症し、同年3月にB区役所を退職し、平成27年5月21日に自殺したことについて、XさんらがY市に対し、Kさんが過重な業務内容等により精神的な負担が増大したことで本件疾病を発症し、自殺に至ったものであると主張し、遺族一時金・葬祭補償等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

Kさんの採用

Kさんは、平成24年2月、Y市区役所子ども・家庭相談コーナー相談員(嘱託員)採用試験を受験しました。

Kさんは、同年3月、大学院を卒業し、同年4月、任期を平成25年3月末までとして、Y市区役所子ども・家庭相談コーナー相談員(嘱託員)として採用され、B区役所に配属されました。

相談員は、Y市内の各区役所保健福祉課の子ども・家庭相談コーナーに配属され、子どもと家庭に関するあらゆる相談を担当するものとされ、DVや自動虐待に関する相談、母子家庭の母に対する福祉資金の貸付や自立支援給付金などの受付、相談に伴う家庭訪問等の業務も行っていました。

B区役所の同部署は、Kさんを含めて6名で構成されており、係長はCさんが勤め、Kさんを含め4名が嘱託員でした。

そして、Kさんは、児童主務として、主に児童相談を担当していました。

C係長による指導

C係長は、平成24年10月16日、上半期の総括と下半期に向けて、Kさんを含む部下と面談を行い、Kさんに対し、仕事や人間関係等の悩みがないかを尋ねるとともに、仕事の進め方について話をしました。

この際、Kさんが、同年8月頃に担当した案件で、相談者との距離の取り方を誤り、生活保護関連業務を行う保護課に迷惑をかけたことがあったため、C係長は、関わりや仕事のやり方について指導を行ったほか、同年11月中旬および同年12月6日にも、仕事の仕方について指導を行いました。

Kさんのストレス状態

Kさんは、平成24年11月頃から、X2さんや大学時代の恩師に対して、C係長が電話や窓口での言動を監視しており、間違った対応をとったときににらみつけて指摘する、無視する、これまで学んだことは何の約にも立たないと否定するなどのパワハラを受けており、ストレスを感じて、朝が起きられなくなっていること、仕事に行きたくないことなどを内容とするメールを週に数回送信するようになりました。

そして、C係長は、同年12月、複数回にわたりKさんに対して注意指導を行いましたが、指導の間にKさんが落涙することがありました。

Kさんは、同月19日、X2さんに対して、C係長から面談室に呼び出されて、2時間問い詰められ泣かされた旨、仕事を辞めたい旨のメールを送信しました。

B区役所の休職と退職

Kさんは、平成25年1月11日までB区役所において勤務しましたが、同月15日以降、休職してXさんらの住む実家に帰り、同月18日、D病院を受診し、うつ病との診断を受けました。

同年3月31日、Kさんは相談員としての嘱託期間満了によりB区役所を退職し、同年4月1日、Y市教育委員会のEセンターの特別支援教育相談員として委嘱を受けました。

Kさんのうつ症状

Kさんは、平成25年4月20日、Y市所在の診療内科であるFクリニックを受診しました。

G医師は、Kさんをうつ病と診断し、現在は症状が落ち着いているものと考え、投薬治療を開始しました。

そして、G医師は、同日、D病院の医師宛ての紹介患者経過報告書を作成しましたが、既往歴および家族歴の欄に4年前にうつ病の既往ありとの記載をしました。

同日から平成27年5月18日まで、Kさんは主としてうつ病の傷病名で概ね月2回程度、Fクリニックに通院していました。

Kさんのうつ症状は、投薬内容を変更するなどして軽快することもあれば、うつ状態が遷延していると判断されることもあり、うつ状態が遷延しているとの判断がなされる際には、KさんはEセンターにおける仕事の忙しさを訴えることが多い傾向にありました。

Kさんの自殺

Kさんは、体調不良が回復しないことを理由に委嘱更新を固辞し、平成27年3月31日、Eセンターを委嘱期間満了により退職しました。

Kさんは、平成27年5月21日夕方頃、Y市内の自宅寝室において、多量の抗うつ剤および睡眠剤を服用して死亡しました。

訴えの提起

Kさんの相続人であるXさんらは、平成29年8月29日、Y市に対し、労働基準法79条に基づく遺族補償および同法80条に基づく葬祭料等の支払いを求め、本件訴訟を提起しました。

そして、Xさんらは、令和元年7月1日付訴えの変更申立書において、Y市条例14条に基づく遺族補償一時金および同条例15条に基づく葬祭補償等を請求する旨の交換的変更を行いました。

北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(Y市条例)

第14条(遺族補償一時金)

1 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

第15条(葬祭補償)

職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

争点

本件では、主にB区役所での公務と本件自殺との相当因果関係(公務起因性)の有無が争点となりました。

裁判所の判断

亡Kさんの死因について

Y市は、亡Kさんの死因について、遺書がなく、誤って大量の薬剤を服用したことによる事故死の可能性が否定できない旨を主張する。

しかしながら、前記認定事実(5)キによれば、亡Kさんは、平成27年5月21日夕方頃、北九州市内の自宅の寝室において、多量の抗うつ剤及び睡眠剤を服用し、薬物中毒により死亡したことが認められるところ、亡Kさんは、平成25年4月以降、Fクリニックを継続的に受診して投薬治療を受けており、本件自殺直前の同年5月18日の診察時に睡眠剤及び抗不安薬を従前服用していたものに戻したところであって、誤って大量の薬を服用することは考えにくく、死体検案書において、死因の種類は自殺とされていること、後記のとおり、亡Kさんは、同年3月31日に特相センターを退職せざるを得なくなり、当時、経済的な不安を抱えていたことからすれば、遺書がないことを考慮しても、亡Kさんの死因は自殺と認めるのが相当である。

公務と本件自殺との因果関係(公務起因性)について

亡Kさんは、B区役所に勤務していた平成25年1月18日に、うつ病の診断を受け、その後も継続的に心療内科に通院している中、平成27年5月21日に自殺するに至っているところ、Xさんらは、本件自殺が甲区役所での公務によって発症した本件疾病によって引き起こされたと主張することから、かかる事案の性質に鑑み、まずB区役所における公務と本件自殺との因果関係について検討する。

判断枠組み

本件条例に基づく補償は、地方公務員災害補償法69条に基づくものであって、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)について給付されるところ(同法1条、45条1項)、公務上の災害といえるためには、単に当該公務と死亡等の発生との間に条件関係が存するだけではなく、相当因果関係が認められることが必要である(最高裁昭和50年(行ツ)第111号同51年11月12日第二小法廷判決・熊本地裁八代支部事件参照)。そして、地方公務員災害補償制度は、公務に内在又は随伴する危険が現実化して職員に死亡等の結果がもたらされた場合には、被災職員が所属する地方公共団体の過失の有無を問わず、地方公共団体がその危険を負担して職員が被った損失を補填すべきであるとの危険責任の法理に基づくものであるところ、このことからすれば、上記の相当因果関係を認めるためには、社会通念上、当該死亡等の結果が、公務に内在又は随伴する危険が現実化して発生したと認められることが必要である(最高裁平成6年(行ツ)第24号同8年1月23日第三小法廷判決・地公災基金東京都支部長(町田高校)事件、最高裁平成4年(行ツ)第70号同8年3月5日第三小法廷判決・瑞鳳小学校事件参照)。

精神疾患が原因で自殺した場合の判断について

そして、精神疾患が原因で自殺をしたとする場合においては、①公務と精神疾患との間に相当因果関係が認められ、かつ、②当該精神疾患と自殺との間に相当因果関係が認められるときに、自殺についての公務起因性が認められるところ、多くの精神疾患においては、その病態としての自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから、公務に起因して精神疾患を発症した者が自殺を図った場合には、当該精神疾患によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推認するのが相当である。

ただし、公務に起因して発症した精神疾患と認められる場合であっても、発症後療養等が行われ、相当期間経過した後の自殺については、治癒の可能性やその経過の中での公務以外の様々な負荷要因の発生の可能性があるため、直ちに公務に内在する危険が現実化したものとして、公務との相当因果関係を推認することはできず、療養の経過、公務以外の負荷要因の内容等を総合して判断する必要がある。

本件の検討

前記認定事実によれば、亡Kさんは、(…)B区役所で公務に従事している期間中に発症した本件疾病の症状が本件自殺に至るまで継続していたものと認められる。

しかしながら、亡Kさんは、平成25年3月31日にB区役所を退職しており、平成27年5月21日に本件自殺に至るまで、発症から約2年4か月が、B区役所を退職してから約2年2か月が経過していることを考慮すれば、仮に本件疾病が公務によるものであったとしても、本件疾病の発症から長期間経過後に自殺に至っているものといえ、直ちに公務と自殺との相当因果関係を推認することはできない。

そして、亡Kさんは、(…)B区役所における公務によるストレスが退職後も継続し、大きな負荷要因となっていたとみることはできない。

(…)また、Fクリニックの診療録の記載によれば、亡Kさんは、(…)Eセンターにおける業務の負荷も相当程度あったものと認められる(…)そして、亡Kさんは、同月27日、特相センター長から委嘱更新の申出を受け、上記申出に感謝し、亡Kさん自身は、ゴールデンウィーク頃までの療養によって職場復帰できるとの見通しを持っていたものの、同日、G医師から就業が厳しい旨の診断を受けて、委嘱更新を断念したものであって、意欲を持って取り組んでいた特相センターでの仕事を、医師の判断により退職せざるを得なくなったことは、亡Kさんにとって、大きなストレスとなったことが推察される。

さらに、亡Kさんは、大学院までの進学に伴う奨学金返済のため経済的な余裕はなかったところ、(…)、このような事情も亡Kさんのストレスとなったものといえる。

小括

以上の経過からすれば、亡Kさんは、甲区役所における公務に従事していた期間中に本件疾病を発症したものの、その後は、B区役所における公務によるストレスからは解放され、新たな職場であるEセンターで意欲を持って取り組める仕事に就き、充実した生活を送るようになっていたことがうかがえる一方で、Eセンターにおける業務による負荷もあり、うつ状態が遷延し、亡Kさん本人はEセンターでの仕事を続けることを望んでいたにもかかわらず、本件疾病の悪化によりEセンターでの仕事を退職せざるを得なくなったことや、退職後の経済的な不安が、本件自殺直前の大きな負荷要因になったものといえる。

そうすると、仮に亡KさんがB区役所での公務によって本件疾病を発症していたとしても、本件自殺は、B区役所での公務を終えた後、新たな職場での業務負荷等によりうつ状態が遷延し、意欲を持って取り組んでいた仕事を退職せざるを得なくなったことや退職後の経済的な不安が大きな負荷要因となり発生したものと解するのが相当であって、社会通念上、本件自殺が、B区役所での公務に内在又は随伴する危険が現実化して発生したものとは認められず、B区役所での公務と本件自殺との間に相当因果関係を認めることはできない。

結論

裁判所は、以上の検討より、Xさんらの請求は認められないと判断しました。

まとめ

本判決のポイント

本件は、うつ病を発症したY市区役所子ども・家庭相談コーナーの相談員(嘱託員)のKさんが、退職から2年以上経過した後に自殺したことに関して、Kさんの相続人であるXさんらが採用後間もなく複雑かつ深刻な相談案件の担当者とされ、直属の上司から激しい叱責などのひどい嫌がらせを受け、業務内容が量的かつ質的にも過重となり精神的な負担が増大したことで、精神障害を発症し、自殺するに至ったものであると主張し、遺族補償一時金及び葬祭補償等の支払いを求めた事案でした。

裁判所は、Kさんの死因が自殺であると認めたうえで、公務上の災害といえるためには、単に当該公務と死亡等の発生との間に条件関係が存するだけではなく、相当因果関係が認められることが必要であるところ、公務に起因して精神疾患を発症した者が自殺を図った場合には、当該精神疾患によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推認するのが相当であるとの判断枠組みを示しました。

もっとも、本件では、Kさんがうつ病を発症し、退職して2年以上が経過した後に自殺を図ったことから、「発症後療養等が行われ、相当期間経過した後の自殺については、治癒の可能性やその経過の中での公務以外の様々な負荷要因の発生の可能性があるため、直ちに公務に内在する危険が現実化したものとして、公務との相当因果関係を推認することはできず、療養の経過、公務以外の負荷要因の内容等を総合して判断する必要がある」として、Kさんに関する退職後の心理的負荷の有無や療養経過、経済的な不安などの事情を総合的に考慮し、本件ではKさんの自殺と公務との間に相当因果関係は認められないと判断しました。

これまでの裁判例では、精神障害にり患した労働者が退職から約1か月後に自殺した事案において自殺と業務との間の相当因果関係を認めた事案や、労働保険審査会が、退職から約7か月後に自殺した事案において、業務量の大幅増加を考慮し、強度な心理的負荷があったものとして自殺と業務との間に相当因果関係を認めた事案などがあります。

これらの事案と本件を比較して考えると、退職から自殺に至るまでの期間の長短や当該業務に基づく心理的負荷の影響の継続性などが大きなメルクマールになるものと考えられます。

弁護士にもご相談ください

労働者の業務等に伴う精神障害の発症やその後の自殺などに関しては、使用者側の安全配慮義務違反が問われる場合があります。

精神障害や自殺の可能性については、労働者側の内心の問題でもあるため、なかなか使用者側において予見が困難ですが、これまでの裁判例においては、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」とされており、自殺を遂げることに対する具体的認識や精神疾患を発症する具体的認識がなくとも、使用者側の安全配慮義務違反や過失の前提としての予見可能性は認められることになっています。

したがって、日ごろから労働者のストレスチェックを十分に行い、業務伴う疲労の状況や心理的負荷の有無などについて適切に管理しておくことが大切です。

もっとも、労働者の精神状況について使用者側として真正面から尋ねることは難しいと感じる場面もあるかもしれません。

このような際は、事前に弁護士に相談し、面談の方法やヒヤリング時のポイントなどを事前に確認しておくとよいでしょう。

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)