雇用保険の被保険者資格とは?【国・労働保険審査会ほか(共立サポート)事件】

Recently updated on 2026-01-02

- 当社は、川崎市で軽貨物運送を営んでいます。契約ドライバーは全員業務委託で、当社が直接雇用をしているドライバーはいません。ところが、ドライバーの1人から、「自分が雇用保険の被保険者にならないのはおかしい」と言われました。契約ドライバーを雇用保険に加入させる必要があるのでしょうか。

- 雇用保険法では、労働者を雇用している事業者は、業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業所となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。また、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、雇用された最初の日からすべて被保険者となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。

「雇用される労働者」かどうかは、労働基準法9条の「労働者」と同様に考えられており、①労働が使用者の指揮監督下において行われているか否かという労務提供の形態、②報酬が提供された労務に対するものであるか否かという報酬の労務対償性を中心に判断されます。

御社のドライバーがこうした「労働者」の要件に該当した場合、業務委託契約の形式を取っていたとしても雇用保険に加入する義務が生じるおそれがあります。詳しくは弁護士に相談してください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

雇用保険とは、「労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、求職活動を行う間の生活保障及び雇用の安定と再就職の援助を行う失業等給付と、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、職業能力の開発・向上や福祉の増進などの二事業を行う社会保険制度で国(厚生労働省)が運営しているもの」です(厚労省 山形労働局HP参照)。

雇用保険の被保険者の種類には、次の4つがあります。

| ①一般被保険者 | ③及び④に該当しない65歳未満の常用労働者 |

| ②高年齢被保険者 | ③及び④に該当しない65歳以上の常用労働者 |

| ③短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用される者で4か月を超えて就業する者のうち、週所定労働時間が30時間以上の者 |

| ④日雇労働被保険者 | 日々雇用される者や30日以内の期間雇用の者 |

労働者を雇用している事業者は、業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業所となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。

また、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、雇用された最初の日からすべて被保険者となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。

ただし、

- ・事業主

- ・事業主と同居の親族

- ・日雇労働被保険者とならない日雇労働者など

は雇用保険の被保険者になることはできず、雇用保険に加入することはできないため、注意が必要です。

さて、今回はそんな雇用保険の被保険者資格の取得をめぐり、いわゆる労働者性が争われた事案をご紹介します。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

国・労働保険審査会ほか(共立サポート)事件・東京地裁令和3.5.28判決

事案の概要

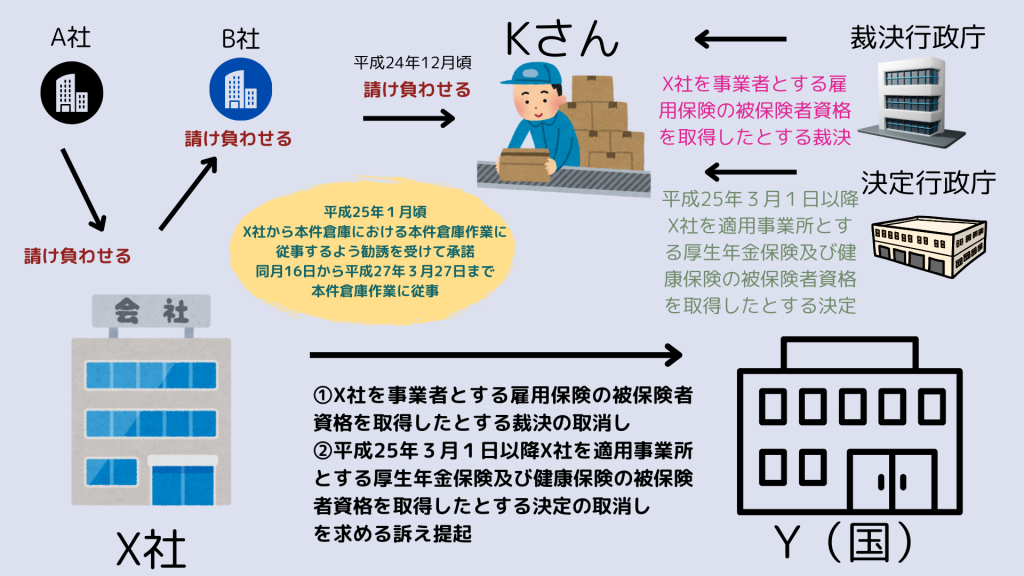

本件は、X社が、Y(国)に対し、Kさんが、①X社を事業者とする雇用保険の被保険者資格を取得したとする裁決の取消し、②平成25年3月1日以降X社を適用事業所とする厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格を取得したとする決定の取消しを求めた事案です。

事実の経過

当事者について

X社は、軽貨物自動車運送事業等を目的とする特例有限会社でした。

Kさんは、A社が所有する倉庫で倉庫作業に従事しており、B社は軽貨物運送業等を営む株式会社でした。

Kさんの配送作業及び倉庫作業への従事

A社は、自らを荷主とする配送作業をX社に請け負わせ、X社は、これをB社に請け負わせていました。

平成24年12月頃、B社は、X社から請け負った配送業務の一部(本件配送作業)をKさんに請け負わせました。

その後、Kさんは、平成25年1月頃に、X社からA社関西センター豊中倉庫(本件倉庫)における本件倉庫作業に従事するよう勧誘を受けてこれを承諾し、同月16日から平成27年3月27日までの間、本件倉庫作業に従事しました。

ただし、本件配送作業及び本件倉庫作業について、契約書は作成されていませんでした。

訴えの提起

≪第1事件≫

Kさんは、池田公共職業安定所長に対し、X社を事業者とする雇用保険の被保険者資格取得の確認請求をしたところ、池田職安所長がこれを却下する旨の処分をしました。

そのため、Kさんが、労働保険審査会に対して審査請求をしたところ、同審査会(裁決行政庁)が、上記処分を取り消す旨の本件裁決をしました。

そこで、X社が、Y(国)を相手として、本件裁決の取消しを求める訴えを提起しました。

≪第2事件≫

また、Kさんは、日本年金機構に対し、Xさんを適用事業所とする厚生年金保険及び健康保険の被保険資格取得の確認請求をしたところ、機構理事長がこれを却下する旨の処分をしました。

そのため、Kさんが、近畿厚生局社会保険審査官に対して審査請求をしたところ、同審査官(決定行政庁)は、上記処分を取り消し、Kさんにつき平成25年3月1日以降、X社を適用事業所とする厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格を取得したことを確認する旨の本件決定をしました。

そこで、X社が、Y(国)を相手として、本件決定の取消しを求める訴えを提起しました。

争点

第1事件では、本件裁決の適法性が争われていたところ、かかる適法性の判断にあたり、KさんがX社を事業主とする「適用事業に雇用される労働者」(雇保法4条1項)に該当するか否かが問題になりました。

また、第2事件では、本件決定の適法性が争われていたところ、かかる適法性の判断にあたり、KさんがX社を適用事業所とする「使用される者」(厚年法9条、健保法3条1項本文)に該当するか否かがが問題になりました。

このように、実質的には、いずれの事件についても、本件倉庫作業に係るKさんの労働者性及びX社の使用者性の有無が争われました。

本判決の要旨

判断枠組み

労基法9条1項の「労働者」の判断と同様に理解

まず、裁判所は、本件倉庫作業に係るKさんの労働者性及びX社の使用者性の有無を判断するにあたるか否かについて、労基法9条1項における「労働者」性の判断と基本的に同様に解し、

- ①労働が使用者の指揮監督下において行われているか否かという労務提供の形態

- ②報酬が提供された労務に対するものであるか否かという報酬の労務対償性

によって判断するのが相当であり、判断に当たっては、契約の形式にとらわれるのではなく、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を総合考慮し、実質的に判断するべきであるとしています。

労務提供の形態の判断要素とは

そして、①労務提供の形態については、

- ・具体的な仕事の依頼

- ・業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

- ・業務遂行上の指揮監督の有無

- ・勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無

- ・労務提供の代替性の有無

などに照らして判断するのが相当であるとしています。

報酬の労務対償性とは

また、②報酬の労務対償性については、

- 報酬が一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、使用従属性を増強する

と考えられるとしています。

補強要素とは

さらに、上記①及び②の基準のみでは使用従属性の判断が困難である場合には、

③労働者性の判断を補強する要素として、

- ・事業者性の程度(機械・器具の負担関係、報酬の額、損害に対する責任、商号使用の有無等)

- ・専属性の程度

- ・その他の事情(報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること、労働保険の適用対象としていること、服務規律を適用していることなど)

を勘案して総合判断するのが相当であるとしています。

Kさんの労働者性について

裁判所は、上記の判断枠組みに従ってKさんの労働者性について検討し、以下のとおり、労働者性が認められると判断しました。

「Kさんは、業務遂行上の指揮監督を受けて本件倉庫作業に従事していたと認められる上、作業時間に関する拘束も受けており、労務提供の代替性もなかったこと、本件倉庫作業に係るKさんの報酬は、時給計算されていたこと、Kさんは、本件倉庫作業を行うに当たり、機械・器具を一切提供しておらず、かえって、A社及びX社から携帯電話の貸与を受けており、その報酬額も低額であったこと、Kさんの専属性は高かったといえること等に照らすと、Kさんは、使用者による指揮監督下で労務を提供し、当該労務提供の対価として報酬を受けていたものというべきであるから、Kさんの労働者性は肯定できる。」

X社の使用者性について

また、裁判所は、X社の使用者性についても、以下のとおり、X社がKさんの使用者であると認められると判断しました。

「Kさんの採用に至る経緯、Kさんに対する指導等の状況や報酬の決定方法等に照らすと、X社とKさんとの間で本件倉庫作業に係る雇用契約が成立し、X社がKさんの使用者であったと認めるのが相当である。」

結論

よって、裁判所は、X社とKさんとの間には黙示の雇用契約が成立したというべきであり、本件裁決及び本件決定は適法であることから、X社の請求は認められないと判断しました。

解説

本件事案のおさらい

本件は、X社が、Y(国)に対し、Kさんが、①X社を事業者とする雇用保険の被保険者資格を取得したとする裁決の取消し、②平成25年3月1日以降X社を適用事業所とする厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格を取得したとする決定の取消しを求めた事案でした。

何が問題になったか?

本件においては、本件裁決及び本件決定の適法性が争われていたところ、かかる適法性を判断するにあたり、本件倉庫作業に係るKさんの労働者性(雇保法4条1項)及びX社の使用者性(厚年法9条、健保法3条1項本文)の有無が問題となりました。

本判決のポイント

本判決のポイントとしては、Kさんが本件倉庫作業についてX社を適用事業所または事業主とする「適用事業に雇用される労働者」((雇保法4条1項)または「使用される者」(厚年法9条、健保法3条1項本文)に当たるか否かを判断するにあたり、労基法9条1項の労働者性の判断と基本的に同様に解するべきであると示している点が挙げられます。

また、本件では、X社とKさんとの間において労働契約書は作成されていなかったものの、最終的にKさんの労働者性及びX社の使用者性が肯定されており、X社とKさんとの間で「黙示の雇用契約」が成立したと判断されています。

このように、労働者性は、契約の形式ではなく、実質的に判断されることには注意が必要です。

弁護士にご相談ください

労働者性の問題はさまざまなケースで問題になります。

その典型的な例として挙げられるのが、偽装フリーランスの問題です。

偽装フリーランスとは、「社会保険料を負担したくないから」「労働基準法などの労働関係法令の適用を受けたくないから」などの理由で、使用者側が労働者との間の雇用契約締結を拒み、業務委託契約の締結を強要するなど、業務委託契約を隠れ蓑として使うことです。

令和6年11月1日からは、いわゆるフリーランス保護法が施行されており、偽装フリーランスと「労働者」性に関しても、改めて関心が高まっています。

フリーランス保護法の施行に伴い契約の見直しや偽装フリーランスについて不安をお持ちの方はぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)