降格に伴う賃金の減額は許されるか?【住友不動産ベルサール事件】

- 川崎市内で電気機器メーカーを営んでおります。当社にはいくつか営業所があるのですが、ある営業所を閉鎖することになり、それにともなって所長だった者を営業職に配置換えすることになりました。所長職と営業職では、賃金テーブルが異なり、また、手当ても異なります。これにより結果として減給となってしまいましたが、問題ありますでしょうか。

- 賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つですので、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要があると考えられています。賃金テーブルや適用される手当てが変更になったことによる減給が許容されるためには、労働契約や就業規則によって、賃金を減額する事由とそれに対応する具体的な減給幅が明示されていなければならなず、これがない場合、無効とされる可能性があります。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

賃金の支払いは、会社が従業員に対して負っている最も大きな義務の一つです。

他方で、会社の経営状況の悪化や従業員に対する懲戒処分、従業員の人事異動・職務変更などに伴って、従業員の賃金が減額されることがあります。

もっとも、このような賃金の減額は、従業員の生活にも大きな影響を及ぼすことから、労使間のトラブルに発展するケースが少なくありません。

そのため、会社として従業員の賃金を減額(いわゆる減給)する場合には、

✔︎そもそもとして労使間の真摯な合意または就業規則における明確な根拠があるのかどうか?

✔︎仮に就業規則等の明確な根拠があるとしても、その減額措置に合理的な理由があるのかどうかどうか?

などを慎重に検討する必要があります。

従業員に対する減給を含め、労働条件の変更に関する問題などについてお悩みがある場合には、まず弁護士に相談することがおすすめです。

裁判例のご紹介(住友不動産ベルサール事件・東京地裁令和5年12月14日判決)

さて、今回は、降格に伴う賃金減額の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.10.1(No.1335号)66ページ以下を参照しています*

どんな事案?

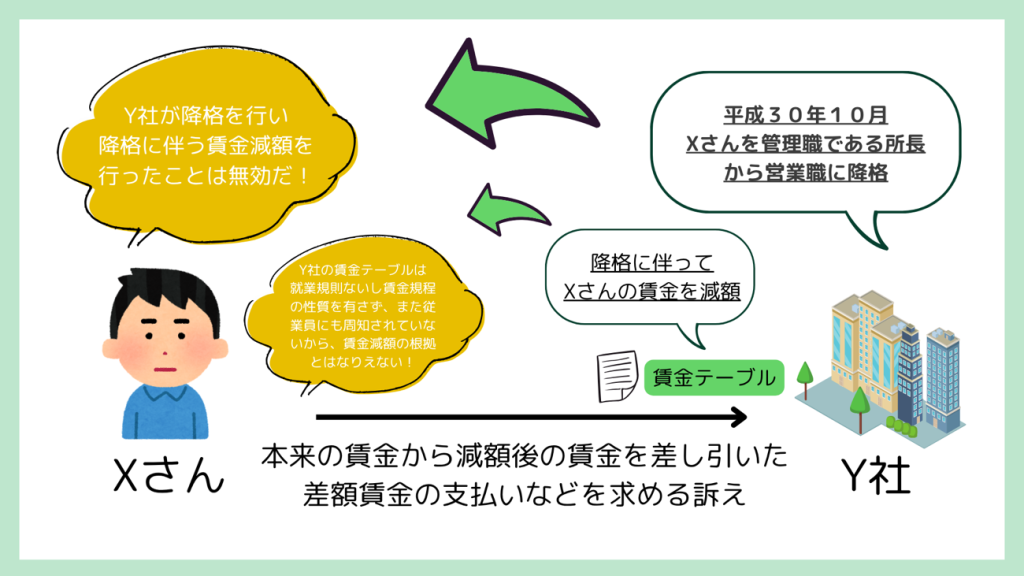

この事案は、Y社との間で労働契約を締結したXさんが、Y社が平成30年10月にXさんを管理職である所長から営業職に降格し、降格に伴う賃金減額を行ったことは無効であるなどと主張し、Y社に対して、本来の賃金から減額後の賃金を差し引いた差額賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、イベントホール、貸会議室等の施設運営事業、各種イベント、コンサート、展示会などの主催・企画・制作・運営事業等を営む会社でした。

Xさんについて

Xさんは、平成25年9月1日、Y社との間で期間の定めのない労働契約を締結し、Y社において勤務をしていました。

職務の変更

Xさんは、平成27年6月には営業部第三営業所長兼設営事業所長に昇格し、職級が所長3級となりました。

そして、Xさんは平成29年5月には第二設営事業所長となりました。

所長職に就いていました。

ところが、平成30年10月1日に、Xさんは所長の職を解かれ、職務を営業職に変更され(本件降格)、職級を所長3級から営業職1級に変更されました。

Xさんの所長職を解きます。営業職に変更します。

降格に伴う減給

これにより、Xさんの月例賃金は、賃金テーブル(旧賃金テーブル)に従い、41万7000円(本俸27万1000円、ポスト手当14万6000円)から37万5000円(本俸20万9000円、営業手当16万6000円〔固定残業代8万9000円を含む。〕)に変更されました。

なお、旧賃金テーブルでは、旧管理職、営業職の別に賃金テーブルが設けられており、管理職にはポスト手当、営業職には営業手当を支給する旨が定められていました。

Xさんの賃金を営業職のテーブルにしますので、減額になります。

新賃金テーブルの導入

また、Y社は、平成31年4月に賃金テーブルを改定したところ(新賃金テーブル)、Xさんについては新賃金テーブルにおいて7級に位置付けられました。これによるXさんの月例賃金の総額は37万5000円で変更はなかったものの、その内訳は、本俸が25万円、ポスト手当はなし、営業手当12万5000円(固定残業代8万9000円を含む。)となりました。

なお、新賃金テーブルでは、本俸については管理職、営業職共通で定められていました。また、ポスト手当については管理職の課長Aのポストにある者には18万円、営業手当については営業職の資格等級2から9級にある者には12万5000円を支給する旨が定められていました。

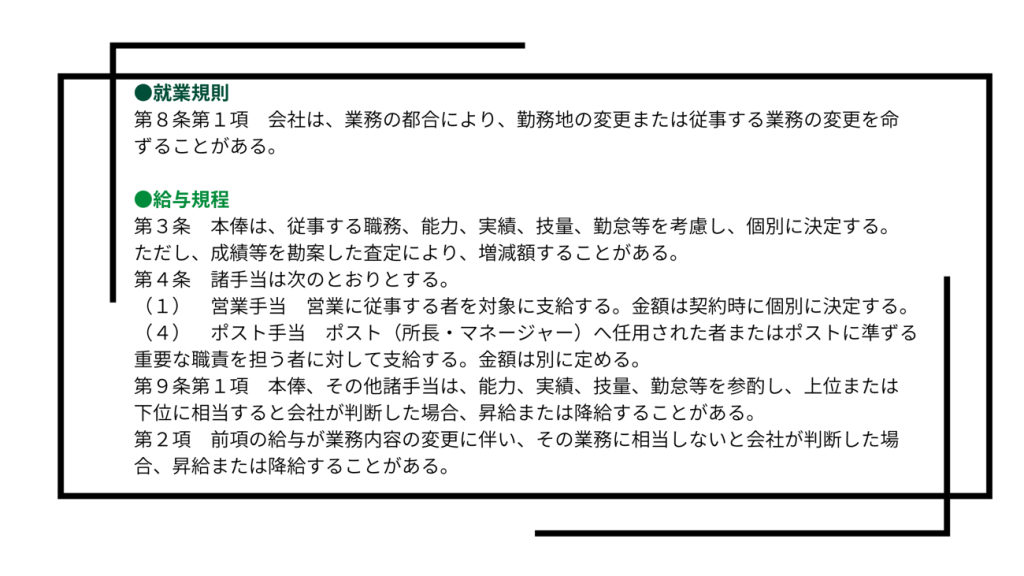

Y社の就業規則等の定め

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社が平成30年10月にXさんを管理職である所長から営業職に降格し、降格に伴う賃金減額を行ったことは無効であるなどと主張し、Y社に対して、本来の賃金から減額後の賃金を差し引いた差額賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

裁判で問題になったこと(争点)

争点

この裁判においては、Y社が本件降格に伴って、Xさんの賃金を減額することが有効であるのかどうか?が問題になりました。

*なお、この裁判では、降格の有効性などその他にもさまざまな点が問題になりましたが、他の争点については、本解説記事では省略しています。

XさんとY社の主張

そもそもXさんは、本件降格に伴う賃金減額を行うことは無効である、と主張していたのに対し、Y社側は、給与規程9条に賃金減額の根拠規定があり、Y社は、賃金を個別に決定するための内規として給与の根拠基準である賃金テーブルを定めていたのであるから、これに基づき賃金を減額することができる、と反論していました。

もっとも、Xさん側は、就業規則、賃金規程により賃金を減額するためには、減額事由や減額方法、減額幅などの点において基準としての明確性が求められるところ、Y社の賃金テーブルは、就業規則ないし賃金規程の性質を有さず、また従業員にも周知されていないから、賃金減額の根拠とはなりえない、と再反論していました。

裁判所の判断

裁判所は、Y社がXさんの「本俸」を減額したことは、労働契約又は就業規則上の根拠がなく無効であるが、本件降格に伴って「ポスト手当」を減額したことは労働契約又は就業規則上の根拠があり有効である、と判断しました。(控訴後和解)

本判決の要旨(ポイント)

Y社の主張

「Y社は、給与規程9条1項及び2項を根拠として、本俸及び諸手当が能力、実績、技量、勤怠等を参酌して上位又は下位に相当すると判断したとき、業務内容の変更に伴って相当でないと判断したときは、昇給又は降給させることができる旨主張する。」

判断枠組み

「賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要があると解すべきである。」

本俸について

「これを本件についてみると、まず本俸については、給与規程上、「能力、実績、技量、勤怠等を参酌し、上位または下位に相当すると判断した場合、昇給又は降給することがある。」(9条1項)、「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある。」(同条2項)と定められているのみであって、賃金を決定する際の考慮要素は示されているものの、少なくともどのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることはできないから、賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されていたとは認められない。たしかに、Y社においては、賃金テーブルを設け、配置された役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが(…)、少なくとも、当該賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのであるから(…)、Y社が賃金テーブルを設けていたとしても、労働者の基本給を減額するための労働契約又は就業規則上の根拠としては不十分であるといわざるを得ない。」

ポスト手当について

「他方で、ポスト手当については、給与規程上、ポストへ任用された者に対して支給する旨が明確に定められており(給与規程4条(4))、これはポストへの任用から外れた者に対しては、同手当に相当する金額を支給しない旨を定めていると解することができ、ポストから外れた場合には、これが支給されなくなくことについて、明示されているといえる。また、ポスト手当を受けている者は、給与明細上にその金額が明示される(…)ことにより、それが支給されなくなった場合の具体的な減額幅も認識することができ、ポスト手当の支給額は労働契約の内容となっていたといえる。

そうすると、賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されていると認められる。ポスト手当については、これらの事項が明示されていれば、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠としては十分であるというべきであって、Y社はポスト手当の支給対象から外れた者については、ポスト手当を減額することができるというべきである。」

結論

「以上の点を踏まえて検討すると、Y社がXさんの本俸を減額した点については、労働契約又は就業規則上の根拠がなく無効というべきであるが、本件降格に伴い、ポスト手当を減額したことは労働契約又は就業規則上の根拠があり有効というべきである。」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は降格に伴う賃金減額の有効性が争われた裁判例をご紹介しました。

本判決でも述べられているとおり、賃金減額は労働者に与える影響も大きいことから、労働者の真意に基づく合意なく一方的にこれを変更するためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要です。

また、労働契約または就業規則においても、賃金減額に関する事由及びその事由に対応する具体的な減額幅が明示されていることも求められます。

仮にこのような根拠なく会社が一方的に賃金減額をしてしまうと、かかる減額は無効と判断され、未払い賃金の支払いを後に求められることにもなりかねません。

賃金の減額を含む労働条件の変更についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)