60年以上続いた錬成費支給に労使慣行が認められるか?【中日新聞社(錬成費不支給)事件】

Recently updated on 2025-07-11

- 当社は、川崎市内で製造業を営んでおります。私は2代目ですが、先代のころから50年ほどにわたり、毎年4月1日に全従業員に対して「錬成費」という名目のお金を渡しております。金額は3000円程度で、過去には増減があったようです。私はこの「錬成費」が何のためのお金かも分かりませんし、従業員にとってもさほど意味がある支給になっていないように見えるので、支給をやめたいと考えています。永年支給し続けてきた支払をやめることはできますか?

- 労使関係のなかで、明確な合意がなくとも永年続いてきた慣行が法的拘束力を持つことがあります。これを「労使慣行」といいます。

労使慣行が成立するためには、その慣行が①長期にわたり反復継続されてきたこと、労使双方が慣例に対して規範意識を持って従ってきたこと、③事実上の行為準則として機能していること、④当事者が明示的にこれを排除していないことが要件とされています。永年続けてきたというだけでは、拘束力のある労使慣行とまではいえず、やめることも可能です。もっとも、その場合であっても、労使間で真摯な話し合いを行う必要はあるでしょう。

詳しくは弁護士にお尋ねください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労使慣行とは

明文の規定がなくても労使間に適用されるルールがあります

会社で労働者が従うべきルールは、労働基準法、労働契約法をはじめとする法律や、就業規則、労働協約といった定めなど、明文化されたものがほとんどです。

しかし、会社の中では、明文化されていないものの、事実上、拘束力を持っている不文のルールが存在していることがあります。

このようなルールは、概ね反復継続して適用されていることから、労使間の慣行であるとして、「労使慣行」と呼ばれます。

労使慣行には2つのタイプがあります

労使慣行には、2つの類型があります。

《明確な定めがないタイプ》

1つ目は、就業規則などにおいて明確な定めがないにもかかわらず、会社が労働者に対する一定の取り扱いを継続しているケースです。

例えば、就業規則や労使協約に“賞与の支払い”に関する規定はないものの、会社が20年以上も前から、全従業員に対して、賃金の◯か月分に相当する賞与を支給し続けてきた場合などです。

《明確な定めに抵触するタイプ》

2つ目は、就業規則などにおいて明確な定めがあるにもかかわらず、会社が労働者に対して、この定めとは異なる取り扱いをしてきているケースです。

例えば、就業規則では“17時”が終業時間とされているにもかかわらず、会社が20年以上も前から、従業員に対して、“16時30分“に作業を終了して洗身入浴をすることを認めていた場合などです。

成立には4つの要件が挙げられています

では、労使慣行はどのような場合に成立するのでしょうか。

この点、具体的な要件については明確な定めはありません。

これまでの裁判例によれば、

- 長期にわたり反復継続されてきたこと

- 労使双方が慣例に対して規範意識を持って従ってきたこと

- 事実上の行為準則として機能していること

- 当事者が明示的にこれを排除していないこと

の4つの要件が挙げられていることが多くあります。

労使慣行が認められると契約の内容になることがあります

労使慣行の成立が認められた場合、その労使慣行が事実たる慣習といえる程度のものであれば労働契約の内容となります。そのため、労使間の労働契約の権利義務を決定する慣行となります。

他方、事実たる慣習といえる程度のものでないものについては、労働契約解釈の基準となるにとどまると解されています。

ルールは明文化を心がけましょう

労使慣行の成否が争われた場合、裁判所は基本的に厳格に判断をする傾向にあります。

ただし、仮に労使慣行の成立が認められ、それが事実たる慣習といえる程度のものであった場合には、上述のとおり、労働契約の内容になり得ます。

したがって、使用者としては、安易に不文のルールを慣習として継続することなく、ルールはできる限り明文化し、その明文のルールに沿って運用するように心がけることが大切です。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

裁判例のご紹介(中日新聞社(錬成費不支給)事件・東京高裁令和6年3月13日判決)

さて、ここからは、「60年以上続いた錬成費支給について労使慣行が認められるか?」が争われた裁判例(中日新聞社(錬成費不支給)事件)をご紹介します。

どんな事案?

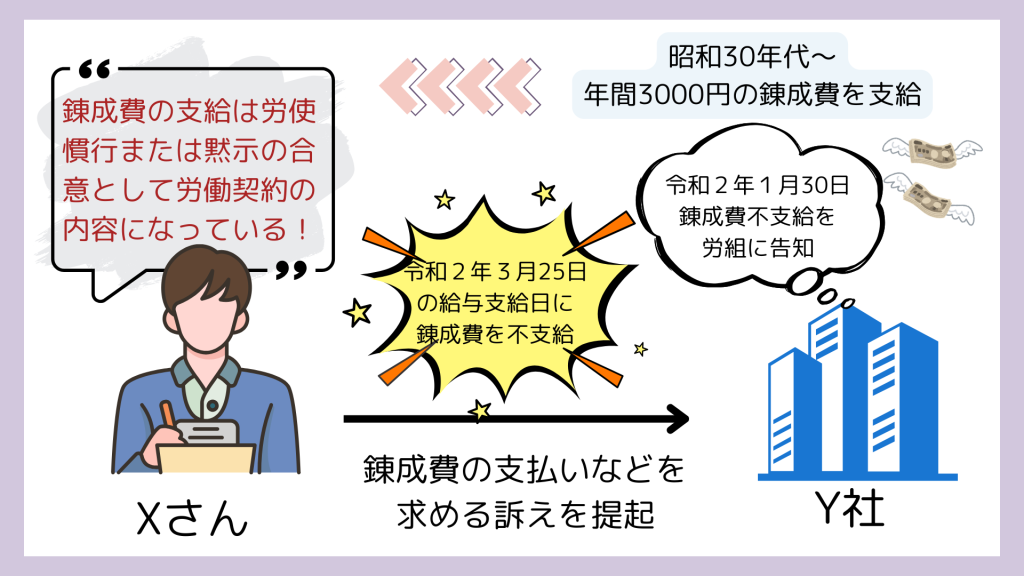

本件は、Y社の従業員であるXさんが、毎年3月に「錬成費」名目で3000円が支給されていたことが、労使慣行または黙示の合意として労働契約の内容になっているとして、Y社が錬成費を不支給としたことは労働条件の一方的な変更であり、違法であると主張し、Y社に対して、錬成費の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

当事者

Y社は、日刊紙の発行等を業務とする株式会社でした。

Xさんは、昭和63年4月1日にY社に記者職として入社し、平成6年に東京新聞労働組合に加入して、平成29年8月からは同労働組合の執行委員長の地位にありました。

錬成費の支給開始

Y社は、昭和30年代に、3月1日に在籍し、かつ、支給日に在籍する者(休職者等を除く)に対して年間計3000円の錬成費の支給を開始しました。

錬成費の当初の支給日は、休刊日であった3月(春分の日)、5月(こどもの日)および9月(秋分の日)とされ、金額・支給方法は、各1000円(補助職員・アルバイトは半額)を手渡しするというものでした。

その後の錬成費の支給

その後、昭和51年には、春分の日にまとめて3000円(補助職員・アルバイトは半額)を手渡しで支給することになり、昭和56年以降は、支給日が春分の日の前日とされ、平成21年度からは、学生アルバイトが支給対象者から外されました。

さらなる支給方法の変更

また、平成22年には、支給方法が変更されて3月の給与支給日に錬成費も合わせて振り込まれるようになり、その支給にあたっては、給与支給明細書の項目欄として「諸手当2」が使用されるようになりました。

また、「会社からのお知らせ」欄に「今月の給与では「錬成費」が諸手当2欄にて支給されています」と記載されることになりました。

錬成費の不支給

Y社は、令和2年1月30日、全正規従業員の1.0%が加入する東京新聞労組及び同85.2%が加入する中日新聞労働組合に対し、錬成費不支給を告知すると共に、不支給とする理由を伝えました。

そして、Y社は、令和2年3月25日の給与支給日に錬成費を支給しませんでした。

訴えの提起

そこで、Xさんは、錬成費の支給は労使慣行または黙示の合意として労働契約の内容になっていると主張し、Y社に対して、労働契約に基づき、錬成費の支払いなどを求める訴えを提起しました。

争われたこと

Xさんが主張していたこと

Xさんは、錬成費の支給は労使慣行または黙示の合意として労働契約の内容になっているため、Y社はXさんに対して、労働契約に基づき、錬成費を支払うべきであると主張していました。

問題になったこと

そこで、本件では、 “錬成費の支給が、労使慣行(または黙示の合意)として労働契約となっているといえるかどうか?“ が問題になりました。

※本解説記事では、労使慣行の成否に着目して解説します。

裁判所の判断

裁判所は、錬成費の支給は、労使慣行になっていたとはいえず、労働契約の内容になっていたとはいえないとして、Xさんの請求が認められないと判断しました。

※なお、黙示の合意の成立も否定されています。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

労使慣行の成立要件とは

まず、裁判所は、法的効力のある労使慣行が成立していると認められるための要件として、以下の3点を挙げました。

①同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行われていたこと

②労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないこと

③当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要し、使用者側においては、当該労働条件についてその内容を決定し得る権限を有している者か、又はその取扱いについて一定の裁量権を有する者が規範意識を有していたこと

要件①と②は認められる

その上で、裁判所は、Y社が「昭和30年代から平成31年まで、60年以上にわたり、従業員等に対し、年間で合計3000円を錬成費として支給していたが、この間、労使双方が明示的に当該慣行を排除・排斥した事実は認められない」ことから、要件①と②は認められると判断しました。

要件③は認められない

これに対して、裁判所は、

・Y社が、錬成費について労働条件である給与の支払いと同様に支給を継続する必要がある金員として支給を開始したものとは認められないこと

・錬成費の支給にかかる変更がいずれも使用者による一方的な変更により行われており、労使双方の合意が必要であるものとされていなかったこと

・従業員においても給与に類するものとして受け止めていたとはうかがわれないこと

・錬成費の支給手続等について給与の支払いとは異なる取扱いを一貫して行なっていたこと

からすれば、「錬成費の支給という当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていたとは認められない」として、要件③は認められないと判断しました。

※補充の説示※

なお、本判決において、裁判所は、補充説示として、「錬成費の支給が開始されてから、支給方法が変遷したり、支給対象者から非正規職員を除外して対象者が絞り込まれたりする経過において、Xさん(Xさんが所属する東京新聞労組を含む。)がY社との間で、「錬成費」の支給の趣旨はもとより、支給額や支給方法、支給対象者等につき交渉ないし協議がされた形跡がなく、Y社が一方的にそれらの事項を決定してきた経緯に照らせば、毎年3月に3千円が「錬成費」の名目で支給される運用が、結果として、Xさんが入社する以前から長期にわたって継続した事実が存したとしても、そのような事実状態をもって、XさんとY社双方の規範意識に基づく「錬成費支給」に係る労使慣行が存したとはいえない」と示しました。

結論

したがって、裁判所は、錬成費の支給が使用者と労働者の双方を拘束する法的効力を有する労使慣行が成立していたとは認められず、XさんとY社との間の労働契約の内容になっていたということはできない、と判断しました。

規範意識によって支えられていたかどうかに要着目

今回ご紹介した裁判例では、60年以上続いた錬成費支給に労使慣行が認められるかどうかが争われました。

本判決は、従前の裁判例と同様に、労使慣行の成立要件として3つの点を挙げた上で、事実認定を行なっています。

中でも、本判決は、錬成費の支給が開始された経緯や錬成費の支給方法の変更方法、従業員側の認識、錬成費の支給と給与との取り扱いの違いなどについて指摘した上で、錬成費支給が規範意識によって支えられていたとはいえない、と認定している点で注目されます。

控訴審である本判決の補充説示も照らし合わせると、裁判所は、特に「当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていること」(要件③)について厳格に解していると理解されます。

弁護士にもご相談ください

労使慣行の成否は厳格に判断されると考えられています。しかし、仮に労使慣行として成立していると判断された場合には、労働契約の内容として拘束されることもあり得ます。

労働者との間のトラブルを避けるためにも、労使間のルールはできる限り明文化し、明文にないルールを継続的に適用したり運用したりすることがないように気をつけましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労使慣行をはじめ、従業員との間で問題を抱えてしまった場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)