退職を不当に制限する不法行為に注意【リンクスタッフほか事件】

- 当社は、システムエンジニアとして外国人労働者の雇用を考えています。当社としては、それなりにコストをかけて採用しますので、簡単に辞められては困ります。万が一、雇用した労働者が早々に退職をしたいと申し出てきたときに気をつけるべきポイントを教えてください。

- 外国人の採用にあたっては、ビザの取得や環境の整備、場合によっては渡航費用の負担など様々なコストがかかります。このように苦労して採用した外国人が早期に退職してしまうことの痛手はよく理解できます。しかしながら、採用にコストがかかるのは外国人であろうと日本人であろうと変わりません。退職したいという申し出に対して無理な引き留めをおこなうとかえってコストが増したり、場合によっては刑事罰の対象にすらなりかねません。

退職の相談があったときは、外国人であっても、日本人と同様、誠実に協議を行い、本人の意思を不当に制限しないよう気をつけましょう。トラブルに発展することを防ぐため、普段から顧問弁護士と相談するようにしてください。

日本で働く外国人の数が増えています。

厚労省が2025(令和7)年1月に公表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」よると、日本で働く外国人は、2024(令和6)年10月時点で230万人となり、前年に比べて12.4%増えたようです。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

もっとも、外国人は、入管法によって定められた在留資格の範囲内においてのみ就労活動が認められているため、外国人を雇い入れる場合には、在留カードやパスポートなどで、就労が認められているかどうかを確認する必要があります。

たとえば、「短期滞在」や「研修」などの在留資格で在留している外国人や在留期間を超えて不法滞在している外国人は就労することができないため、使用者としては注意しておきましょう(厚労省HP:「外国人の雇用」参照)。

さて、今回はそんな外国人労働者の雇用に関連して、外国人労働者に対して退職を不当に制限したとする行為が、不法行為が問題になった裁判例をご紹介します。

裁判例のご紹介(リンクスタッフほか事件・東京地裁令和6年2月28日判決)

どんな事案?

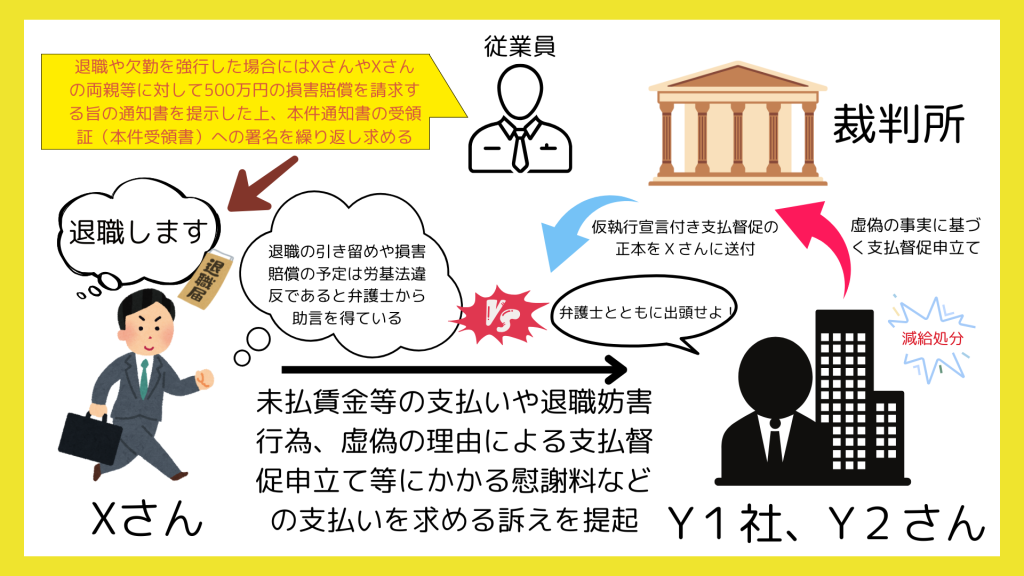

本件は、Y1社に雇用されていたバングラデシュ人のXさんが、Y1社及びY1社の代表者であるY2さんに対して、未払賃金等の支払いや退職妨害行為、虚偽の理由による支払督促申立て等にかかる慰謝料などの支払いを求めた事案です。

何が起きた?

Y1社について

Y1社は、有料職業紹介事業や労働者派遣事業などを目的とする株式会社でした。

Y1社は、バングラデシュに事務所を開設し、現地人材に日本語教育を実施し、日本語能力が一定水準に達した者の中からY1社などに最低3年間勤務することに同意した者を、Y1社の負担で来日させ、Y1社などで稼働させるなどしていました。

なお、Y1社の代表取締役は、設立当初からY2さんでした。

Xさんについて

Xさんは、バングラデシュ国籍の男性であり、Y1社のバングラデシュ国内事務所において勤務する傍ら、約1年間、Y1社の費用負担で日本語教育を受けました。

その後、Xさんは、Y2さんから最低3年間の勤務を前提として、来日のサポート及び来日後の日本語教育の継続の提案を受けました。

XさんとY1社の雇用契約

Xさんは、Y2さんに対して、3年間勤務するよう努めることを口頭で約束したうえで、令和2年1月にY1社との間で雇用契約(本件雇用契約)を締結しました。

そして、Xさんは同年3月頃に来日し、Y1社(東京本社)においてシステムエンジニアとして勤務しました。

Cさんによる叱責とXさんの転職活動

ところが、Xさんは、令和3年2月頃から、Xさんが習得していないプログラミング言語を要するプロジェクトに配属され、従前のように業務を進めることができないことについて、上司のCさんから大声で叱責されるようになりました。

そこで、同年4月頃から、Xさんは真剣に転職先を探し始め、Y1社と同様に人材派遣等事業を営むG社の転職サービスに登録しました。

退職の意思表示

Xさんは、令和3年4月30日、Y1社従業員のAさんらに対して、同年5月31日をもってY1社を退職する旨を伝え、Cさんに退職届をメールで送信したほか、同月6日にはCさんとY2さんに同内容の退職届をメールで提出しました。

通知書の提示

これに対して、Y1社の従業員は、同月21日午後3時30分頃、Xさんを一室に呼び出し、退職や欠勤を強行した場合にはXさんやXさんの両親等に対して500万円の損害賠償を請求する旨の通知書を提示した上、本件通知書の受領証(本件受領書)への署名を繰り返し求めました。

この間、XさんがG社の関係者を呼んだり、110番通報をして、警察官が訪問するといったやり取りがあり、Xさんは同日午後8時30分頃に、「5月24日に弁護士と一緒に会社を訪れる」などと英語で記載し、片仮名で署名しました。

また、この際、Aさんから、Xさんが保有する社員寮(他のバングラデシュ人3人と同居していた)の鍵を返還するように強く求められ、これに応じました。

XさんからY1社への通知

他方、Xさんは、同月24日、Y1社に対して、同日から退職日まで有給休暇を取得することや、退職の引き留めないし損害賠償の予定は労働基準法違反であると弁護士から助言を得ており、本件通知書記載内容には同意できないこと、今後は必要があればメールで連絡してほしいことを通知しました。

Y1社は、これに対して、弁護士とともに出頭することを求めるなどしましたが、Xさんはそれ以降、出社しませんでした。

就業規則の定め

このようにして、Xさんは、令和3年5月末をもって退職しました。

もっとも、Y1社の就業規則では、

・退職希望の場合には1か月以上前に所属長の了解を得て退職願を提出しなければならないこと

・退職願を提出した社員は、引継ぎのため退職日前14日間は出勤しなければならないこと

などが定められていました。

Y1社による減給処分

Y1社は、同年5月26日、Xさんに対して、Xさんの虚偽説明や無断欠勤、弁護士同伴で出社するとの約束を果たしていないことなどから就業規則に基づき、減給の懲戒処分をしました(本件減給処分①)

また、同月28日には、同月21日の面談時に合意にドアを開けようとしてドアを傷付けたことなどを理由として、減給処分(本件減給処分②)をしました。

さらに、同月31日には、同月21日の面談時に転職エージェント等を侵入させて罵詈雑言をいわせたことなどを理由として、減給処分(本件減給処分③)をしました。

支払督促の申立て

加えて、Y1社は、同月27日には、内容虚偽の支払督促の申立て(10万円)を東京簡易裁判所に対して行いました。

そして、同裁判所は同年6月30日付で、仮執行宣言付き支払督促正本をXさん宛てに送付し、Xさんは同年7月7日にこれを受領しました。

なお、同月13日にXさんは督促異議を申立て、Y1社は同年8月11日に支払督促申立てを取り下げました。

訴えの提起

このような経緯を経て、Xさんは、Y1社及びY1社の代表者であるY2さんに対して、未払賃金等の支払いや退職妨害行為、虚偽の理由による支払督促申立て等にかかる慰謝料などの支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと

Xさんが主張していたこと

本件の訴訟において、Xさんは、

・Y2さん及びY1社従業員らが、

- (ア)具体的な算定根拠を示すことなく、Xさんが退職する場合にはXさん及び両親などに500万円の損害賠償を請求する旨が記載された本件通知書を提示し、Xさんが退室を願い出てもこれを認めることなく、本件受領書への自署を長時間にわたり強要したこと

- (イ)Xさんが居住していた社宅の鍵の返還を強要したこと

- (ウ)虚偽の理由による支払督促申立て等を行ったこと

は違法であると主張していました。

争われたこと

そこで、本件では、

①違法にXさんを逮捕監禁、脅迫などをしたことに関して使用者責任や取締役等の第三者に対する責任(会社法429条1項)が成立するかどうか?

②Y1社がXさんを債務者とする虚偽の事実に基づく支払督促申立てを行ったことに関して損害賠償責任が生じるかどうか?

などが争われました。

なお、このほかにも未払い賃金の有無や額、付加金の請求の可否なども争われていましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、争点①、争点②について、それぞれ以下のように判断しました。

| 争点 | 概要 | 裁判所の判断 |

|---|---|---|

| ① | 違法にXさんを逮捕監禁、脅迫などをしたことに関して使用者責任や取締役等の第三者に対する責任が成立するかどうか? | 使用者責任や取締役等の第三者に対する責任が成立する。 |

| ② | Y1社がXさんを債務者とする虚偽の事実に基づく支払督促申立てを行ったことに関して損害賠償責任が生じるかどうか? | 損害賠償責任が生じる。 |

判決の要旨

では、裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか。

以下では判決の要旨をご紹介します。

≪争点①≫について

Y1社の行為はXさんの退職の自由を不当に制限するものであった

裁判所は、次のとおり判断して、Y1社の代表取締役Y2さんやその従業員の行為が、Xさんの退職の事由を不当に制限するものであったことを認めました。

「使用者は、その雇用する労働者から退職の意思表示がされた場合であっても、社会通念上相当な方法により、当該労働者に慰留を求めることは許されるが、暴行、強迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段を用いるなどした場合には、労働者の退職の自由を不当に制限し、人格権を侵害するものとして違法となり得ると解される。

認定事実によれば、Y2さん及びY1社従業員らは、同月21日、XさんをY1社の一室に呼出し、(…)Y1社がXさんに対し約5時間にわたり繰り返し本件通知書の受領及び本件受領書へのサインを求めた行為は、Xさんに対し、Xさんが当初希望した退職日に退職した場合には、Xさん及び両親等に対し、合理的な根拠のない高額の損害賠償請求をすることを示し、退職を翻意させようとしたものであり、Xさんの退職の自由を不当に制限するおそれがある不相当な手段であったと認められる(…)。」

鍵の返還をさせる行為も違法である

また、Xさんに対し社宅の鍵を返還させた行為は、社宅の利用権を侵害するもので違法であるとも判断しました。

「証拠(…)によれば、Y1社はXさん他3名の従業員の社宅として家賃月額13万円のビルを借り受け、Xさん他3名に対し社宅として一人当たり賃料月額3万5000円で使用させていたことが認められる。被告会社従業員Bが、令和3年5月21日、Xさんに対し社宅の鍵の返還させた行為は、Xさんの社宅の利用権を侵害するものであり、違法である。」

Y1社とY2さんは連帯して損害賠償義務を負う

そして、その賠償責任はY1社のみならず、代表取締役であるY2さんも連帯して負うとしています。

「以上によれば、Y1社は不法行為(民法709条)又は使用者責任(民法715条1項)に基づき、Y2さんは会社法429条1項に基づき、連帯して、Xさんに対し、慰謝料及び弁護士費用合計17万6000円を支払う義務を負う。」

≪争点②≫について

支払督促の申立てが著しく相当性を欠くときには違法となる

裁判所は、支払督促の申立てをする行為が違法となり得るのは、「債権者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、債権者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて申立てをしたなど、支払督促の申立てが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」に限られると判断基準を示しました。

「督促手続は、債権者が、債務者に対し、簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払督促を申し立て、債務者にその債権の履行を求める手続であり、その申立てには訴えに関する規定が準用され(民事訴訟法384条)、申立てが一定の事由によって却下されない限り、支払督促が発付され(同法385条)、債務者が督促異議の申立てをしない場合には仮執行の宣言が付され(同法391条)、仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき又は督促異議の申立てを却下する決定が確定した場合には支払督促は確定判決と同一の効力を有し(同法396条)、督促異議の申立てがされた場合には支払督促の申立ての時に訴えの提起があったとみなされる(同法395条)など、訴えの提起をもって始まる通常の民事訴訟手続に準ずる手続である。このような督促手続の性質をからすれば、支払督促の申立てが不法行為に当たるか否かについては、民事訴訟における訴えの提起の場合に準じて検討するべきであり、支払督促の申立てが債務者に対する違法な行為といえるのは、当該申立てにおいて債権者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、債権者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて申立てをしたなど、支払督促の申立てが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」

Y1社は根拠がないことを認識して申立てをしていた

その上で、Y1社の支払督促の申立ては、その主張した権利が根拠を欠くものであることを認識していたと認められ、違法であると判断しました。

「(…)Y1社は、実際にはXさんが業務上必要な物品の購入費用として交付した10万円を返却しないという事実は存在しないことを認識しながら、当該事実を理由とする本件支払督促申立てを行ったばかりか、全部認容の支払督促の発付を受けて本件仮執行宣言申立てを行っていることからすれば、Y1社は、本件支払督促申立てにおいて主張した権利が事実的、法律的根拠を欠くものであることを認識していたと認められる。

(…)また、仮にXさんと連絡を取る目的を有していたとしても、そのような目的のために虚偽の事実に基づく支払督促の申立てをすることは、支払督促制度の趣旨に照らして著しく相当性を欠き、違法である。また、Xさんは事実に反する本件仮執行宣言付き支払督促正本の送達を受け、弁護士に依頼するなどの相応の負担を強いられていること等からすれば、Y1社がXさんの督促異議の申立て後に本件支払督促申立てを取下げたとしても、本件支払督促申立て及び本件仮執行宣言申立てが違法であることは変わらない。」

Y1社とY2さんは連帯して損害賠償義務を負う

したがって、支払督促申立て行為についても、Y1社とY2さんは連帯して慰謝料の支払い義務があるとしました。

「(…)以上によれば、Y1社は不法行為(民法709条)又は使用者責任(民法715条1項)に基づき、Y2さんは会社法429条1項に基づき、連帯して、Xさんに対し、慰謝料及び弁護士費用合計11万円を支払う義務を負う。」

弁護士にご相談ください

本件は、Y1社(代表者であるY2さんやその従業員)によって、同社を退職しようとしているXさんに対する種々の違法行為が行われていた事案でした。

5時間にわたって会社の一室に留め置いて、通知書の受領と受領証へのサインを求めたり、根拠がない支払督促を申立てたりするといった行為は、さすがに常軌を逸したものであり、社会通念上も不相当であることは明らかです。

他方で、人手不足の時代にあって、辞めてほしくない人材が退職届を提出してきたとき、会社としては何とか留まってほしいと思うあまり、従業員の意思を尊重することを忘れてしまうことがあります。

ただ、本判決も述べているように、単に慰留を求めることは許されますが、社会通念に照らして不相当な手段を用いた場合には、労働者の退職の自由を不当に制限し、人格権を侵害するものとして違法となってしまいますので注意が必要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

従業員の退職などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)