給油カードの私的利用をした従業員に弁済を求めることはできるか?【ユーアイ警備保障事件】

- 労働問題

- tags: 労働判例解説 労働者に対する損害賠償請求

- 川崎市内で警備業を営んでいます。営業職の社員に対しては、社用車を与える代わりに自家用車を使ってもらい、その代わり諸経費の一部を負担し、業務上使うガソリンの給油のために給油カードを渡しています。今回、ある従業員が給油カードを不正に使用していることが分かりました。当社としては極めて重大な不正行為だと判断し、幹部社員全員で本人に確認したところ、その不正を認め、これまで給油カードを使用した分を返還すると言ってきました。当社としてはその旨を「同意書」に書いてもらい、後で違うことを言われないようにしました。その後、懲戒解雇を行いましたが、この同意書に基づいて不正使用分の返還を求めたいと思います。一筆書いてもらっているので問題ないと思っているのですが…

- 会社は、不正が生じないよう給油カードなどの使用状況などを適切に管理を行う義務があります。こうした義務を適切に履行していない場合、不正分の請求をすることは権利の濫用と判断される可能性があります。また、この「同意書」は、その内容について慎重に判断した上のものとはいえず、作成を拒絶できたとは言えないことから、その効力についても有効性が争われかねません。「同意書」の記載とは関係なく、会社の側で本人の不正利用分を証明して請求する必要がありますが、かなりの困難を伴います。

懲戒解雇の手続も含めて、事前にさまざまなシミュレーションを行いましょう。詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

社用車の代わりに自家用車を借り上げる「車両借上制度」

近年、働き方改革に伴って、従業員の直行直帰型を採用する会社も増えているようです。

例えば、クライアント先への訪問で外出の多い営業職や現場作業に赴いて工事を実施する技術者などの場合には、朝、一度、事務所に出勤したとしても、また事務所からすぐに出かけることになります。

そこで、このような従業員については、わざわざ事務所に出勤してもらうよりも、家から現場/現場から家という直行直帰型の就労スタイルをとることで、時間の節約や生産性の向上、労務の負担軽減などを図ることができるのです。

また、直行直帰型を採用する場合、会社が従業員に対して、業務のために当該従業員個人が所有する自家用車を使用することを認めること(車両借上制度)があります。

車両借上制度では、会社が借上料を支払い、従業員は自家用車を業務に用いることになります。

今回は、そんな車両借上制度をめぐり、会社が支給した給油カードを私的利用をした従業員に対して、会社が弁済を求めることができるか?が争われた裁判例をご紹介します。

裁判例のご紹介(ユーアイ警備保障事件・秋田地裁令和2年6月25日判決)

どんな事案?

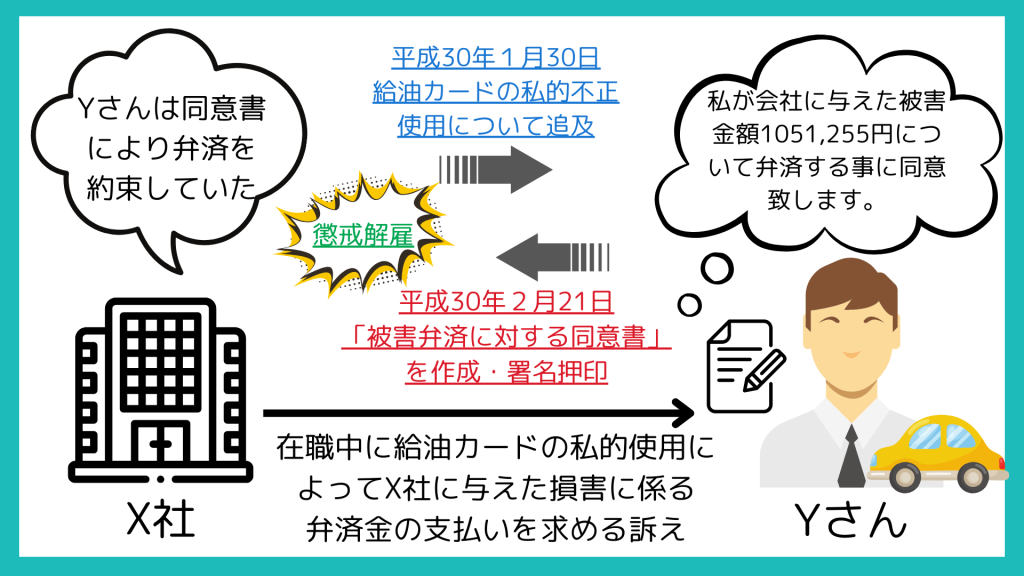

本件は、X社が、元従業員であるYさんに対し、Yさんが在職中に給油カードの私的使用によってX社に与えた損害を弁済することを約束していたと主張し、この約定に基づく弁済金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

X社とYさんについて

X社は、警備保障などを主な業務とする会社でした。

Yさん(昭和46年生)は、平成20年7月19日にXさんに入社し、営業職として勤務していました。

X社の車両借上制度等

X社では、営業職が業務のための移動に個人所有の自家用車を使用することを認める車両借上制度を設けていました。

この車両借上制度が適用される場合、X社は当該営業職に対して、当該車両の諸税・保険料・損料の一部としての借上料月額2万円を支払うほか、業務のための走行に使用したガソリン代をX社において負担する目的で、X社が指定する給油所でX社の代金負担で給油することができる給油カードを交付していました。

当社では車両借上制度を導入しています。諸経費として2万円を支給し、給油カードも交付しています。

Yさんの勤務時間及び警備業務への従事等

営業職としてのYさんの勤務時間は、午前8時30分から午後5時30分まで(休憩1時間)の1日8時間であり、土・日・祝日は休日でした。

もっとも、Yさんは、それ以外に応援として警備業務にも従事することがありました。

Yさんが勤務時間外に及ぶ警備業務に従事したときは、X社は、Yさんに時間外手当の申請書を提出させた上で、毎月15日締め・翌月25日払いで時間外手当を払っていました。

営業職ですが、警備業務に就くこともあります。

給油カードの私的不正使用と弁済同意書の作成

平成30年1月30日、Yさんは、X社の秋田支店長を兼務していた本社のA部長ら幹部社員に呼び出され、給油カードの私的不正使用につき追及され、そのような事実があったことを認めました。

この件に関して、Yさんは、同年2月21日、X社本社のB本部長、C専務、D主幹の面前で、「私が会社に与えた被害金額1051、255円(原文ママ)について弁済する事に同意致します。」等と記載した「被害弁済に対する同意書」を作成し、署名押印してX社に提出しました。

Yさん、あなた給油カードを不正使用していたでしょう?「私が会社に与えた被害金額1051、255円について弁済する事に同意致します。」という内容の「被害弁済に対する同意書」を書いてね。

申し訳ございません。「被害弁済に対する同意書」を提出します。

Yさんに対する懲戒解雇

そして、X社は、同年2月21日付で、Yさんを懲戒解雇処分としました。

Yさん、懲戒解雇します。

訴えの提起

その後、X社は、「被害弁済に対する同意書」に基づいて、Yさんは在職中に給油カードの私的使用によってX社に与えた損害を弁済することを約束していたと主張し、弁済金等の支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

X社の主張

X社は、平成30年2月21日、Yさんが給油カードの私的不正使用により、X社に損害を与えたことを認め、これを弁済することを約束したことから、Yさんは約定に従って、弁済金を支払うべきであると主張していました。

Yさんの主張

これに対して、Yさんは、弁済金の額はX社が一方的に算出したもので合理的な根拠はなく、その計算方法や金額に納得していないから、弁済には同意していない、と反論していました。

また、Yさんは、弁済同意書は、B本部長らの言動によって、自身の行為が業務上横領罪に該当するとの錯誤と刑事訴追されるという恐怖心に乗じて作成させられたものであり無効である、と反論していました。

争点

そこで、本件では、X社が弁済同意書に基づき、Yさんに対して弁済を求めることができるのかどうか?が問題になりました。

※なお、この他にも争われた点がありますが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、X社がYさんに弁済同意書を作成させた行為は、社会的相当性を逸脱する行為であり、このような弁済同意書に基づいて弁済を求めることは、権利の濫用として許されないと判断しました。

判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか。

以下、本判決のポイントをご紹介します。

借上制度を運用する場合には会社に適切な管理把握義務がある

裁判所は、会社が車両借上制度を運用するにあたっては、雇用契約の付随義務として、走行距離数を適切に管理、把握し、給油量が把握した走行距離数と矛盾しないかどうかを定期的に確認する義務がある、としました。

また、従業員による私的使用が疑われた場合において、従業員に対して懲戒等の処分を行うに際しては、会社は、当該疑いが生じたこと及びその理由を従業員に告知し、一定の準備期間を与えて弁解の機会を付与し、不正使用の有無と範囲を適切に判断して処分の要否と内容等を決定する注意義務がある、と示しました。

「(…)借上制度を運用するに当っては、使用者であるX社には、雇用契約に付随する義務として、営業職が業務のために自家用車を走行させた距離数を適切に管理、把握した上で、当該営業職が給油カードにより給油した給油量がその把握した走行距離数と大きく矛盾しないかを定期的に確認する義務があり、営業職が私的使用分のガソリンを給油カードにより給油しているのではないかとの疑いが生じた場合において、これを理由に当該営業職に対して懲戒その他の処分を課するには、上記の疑いが生じたこと及びその理由を当該従業員に告知し、一定の準備期間を与えて弁解の機会を付与した上で、当該不正使用の有無及びその範囲を適切に判断し、それに応じて処分の要否及び内容等を決定すべき注意義務があるというべきである。」

X社は適切な管理把握を行なっていなかった

その上で、裁判所は、上記のような義務にもかかわらず、X社においては、長年にわたり、適切な管理、把握が行われていなかった、ことを指摘しました。

「にもかかわらず、X社においては、平成29年3月頃に税務当局から指摘を受けるまで、長年にわたり上記の管理、把握を行わず、営業職が給油カードを用いて給油した分のガソリン代をそのまま負担する扱いをしており、この点は、平成13年に営業職が私的使用分の給油に給油カードを用いたことで当該従業員を退職させたということがあったにも関わらず、その後も同様であった(…)。」

それにもかかわらずX社は弁済同意書を作成させた

そして、裁判所は、このようにX社が適切な管理、把握に努めていなかったにもかかわらず、Yさんに対して、利益誘導的な言辞を用いて弁済同意書を作成させたことを指摘しました。

「ところが、X社は、Yさんに対し、上記のような極めて不合理な基準を平成21年7月に遡って適用して一方的に不正給油量を算出した資料を作成し、平成30年2月21日、事前に十分な検討時間を与えることもなく当該資料をYさんに示し、幹部社員ら3名でYさん一人を追及し、刑事告発という重大な処分があり得る一方で、Yさんが直ちにX社の主張を全て認めてX社が要求するとおりの弁償をすることを約束するのであればこれを回避して自己都合退職扱いすることができるという利益誘導的言辞を用いて、Yさんに弁済同意書を作成させた。」

X社の行為は社会的相当性を逸脱する行為であった

このような経緯に照らし、裁判所は、X社がYさんに弁済同意書を作成させた行為は、社会的相当性を逸脱する行為であり、かかる同意書に基づいて弁済を求めるのは、公序良俗に反し、権利濫用として許されない、と判断しました。

「X社のYさんに対する上記のような一連の行為は、それが必ずしも悪意から出たものではなく、給油カードの不正使用という重大な服務規律違反行為があったこと自体は間違いないYさんに対し、自己都合退職という穏便な措置で済ませることができ、その方がYさんのためにもなるという配慮から出たものであったことを踏まえても、その事実上の強制力に照らし、労働者に対する使用者の行為として明らかに行き過ぎであり、社会的相当性を逸脱する行為というべきである。

したがって、X社が、上記認定のような経緯により作成された弁済同意書に基づいて、Yさんにその強制履行を求めることは、公序良俗に反し、権利の濫用として許されない。」

車両借上制度を導入する場合には適切な管理・把握をしましょう

今回ご紹介した裁判例では、車両借上制度を導入していた会社が、元従業員に対し、在職中の給油カードの私的使用を理由として作成させた弁済同意書の効力が問題になりました。

本判決は、会社が車両借上制度を運用するにあたっては、雇用契約に付随する義務として、「業務のために自家用車を走行させた距離数を適切に管理、把握」すること、その上で、「給油カードにより給油した給油量がその把握した走行距離数と大きく矛盾しないかを定期的に確認する義務」があると示しています。

このように車両借上制度を導入する場合には、会社は、“雇用契約の付随義務”として、適切な管理・把握義務があります。会社がこのような義務の履行を怠った場合には、仮に従業員の不正利用などが疑われたとしても、処分をしたり、損害の賠償を求めたりすることなどが困難になってしまうため注意が必要です。

弁護士法人ASKにご相談ください

本判決でも指摘されているとおり、従業員に対して、懲戒その他の処分をする場合には、十分に調査を尽くした後、会社側が認識している事実や理由を当該従業員に対して伝えた上で、弁解の機会を与え、事実を認定して処分の有無や内容を決定する必要があります。

これらのプロセスを欠いてしまった場合や手続面で不適切なところがあった場合には、仮に従業員に就業規則違反の行為や懲戒処分に該当する行為などがあったとしても、結局は処分が無効になってしまいます。そのため、従業員の不正行為や懲戒処分などを行う場合には、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

お悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)