職場のパワハラと会社の職場環境配慮義務とは?【メドエルジャパン事件】

- パワーハラスメント(パワハラ)防止法が施行されたと聞きました。パワハラとはどのような行為をいうのでしょうか。事業者にはどのような対応が求められているのでしょうか。

- パワーハラスメントとは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

いうと定義されています。

事業者は、

・職場におけるパワハラを行ってはならないことなどこれに起因する問題(ハラスメント問題)に対する労働者の関心と理解を深めること

・雇用する労働者が他の労働者(事業主が雇用する労働者だけを意味するものではなく、取引先等の他の事業主が雇用する労働者や休職者も含む。)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施すなど必要な配慮を行うこと

・事業主自身(法人の場合には役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(事業主が雇用する労働者だけを意味するものではなく、取引先等の他の事業主が雇用する労働者や休職者も含む。)に対する言動に必要な注意を払うこと

が求められています。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

パワハラ防止措置が義務化されています

パワハラ防止法の施行に伴い、会社は職場におけるパワーハラスメント防止に向けた措置を講ずることが義務化されました。

具体的には、会社は、厚生労働大臣の指針に準じて、

・事業者者の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

・プライバシー保護や不利益取扱いの禁止等といった併せて講ずべき措置

をそれぞれ講ずる義務があります。

また、このほかにも、会社側は、他のハラスメント(セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントといったさまざまなハラスメント)等と一元的に相談・対応できる体制の整備や雇用管理上の措置の運用状況に関する把握・見直しの検討等に努めることなども期待されています。

パワハラについて詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、ぜひご参照ください。

裁判例のご紹介(メドエルジャパン事件・東京地裁令和5年4月28日判決)

さて、今回は、職場におけるパワハラと会社の職場環境配慮義務違反の有無が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

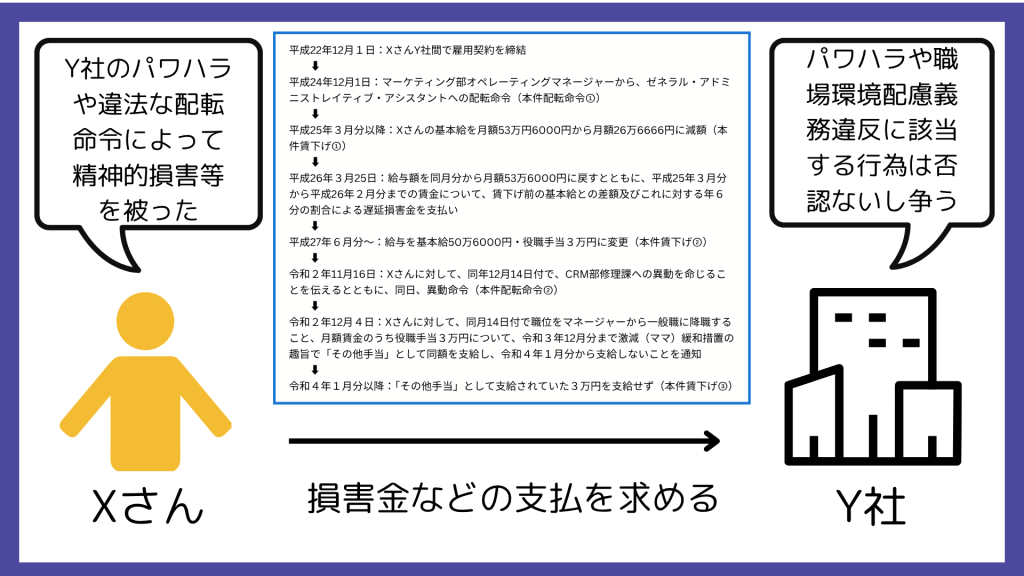

本件は、Y社に勤務するXさんが、Y社のパワハラ行為や違法な配転命令によって精神的損害等を被ったと主張して、Y社に対して、損害金の支払いを求めるなどした事案です。

何が起きたか?

Xさんについて

Xさん(昭和39年●月生まれ)は、平成22年、Y社に入社し、現在もY社において稼働をしていました。

Y社について

Y社は、聴覚障がい者用の人工内耳など聴覚インプラントの輸入・販売を行う会社でした。

代表者の就任

Y社の代表取締役は、平成24年5月からA社長でしたが、A社長は、平成26年7月1日、代表取締役を退任し、現在の代表者であるY社代表者が、同年10月1日、代表取締役に就任しました。

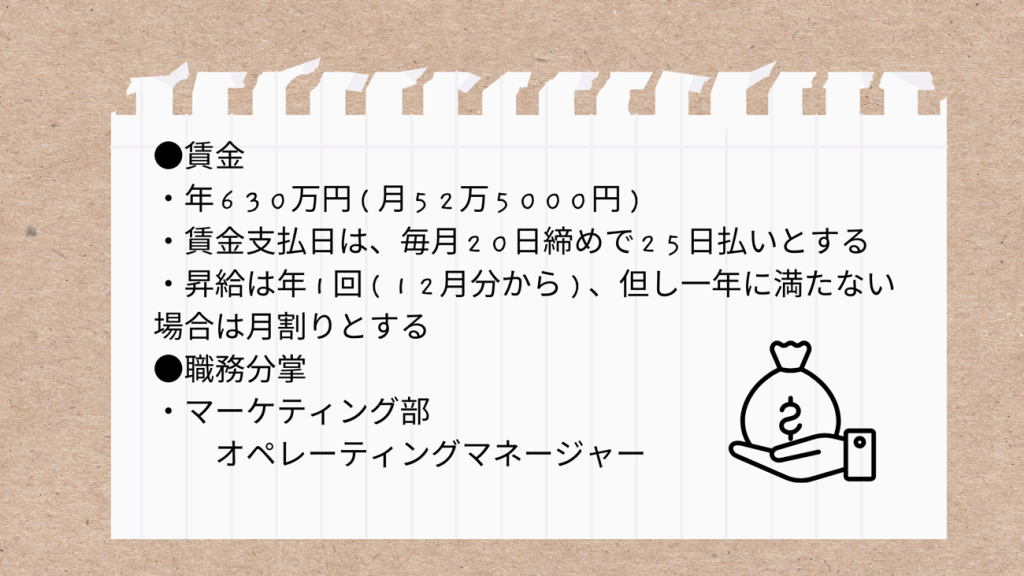

XさんとY社の雇用契約

XさんとY社は、平成22年12月1日づけで、次の約定を内容とする期限の定めのない雇用契約を締結していました。

なお、XさんとY社との間で、職種等を限定する旨の合意は存在していませんでした。

1回目の配転命令

Y社は、平成24年12月1日づけで、Xさんに対して、マーケティング部オペレーティングマネージャーから、総務関係その他の業務を行うゼネラル・アドミニストレイティブ・アシスタントへの配転を命じました(本件配転命令①)。

賃金の減額等

Y社は、平成25年3月分以降、Xさんの基本給を月額53万円6000円から月額26万6666円に減額しました(本件賃下げ①)。

Y社は、平成26年3月25日、Xさんの給与額を同月分から月額53万6000円に戻すとともに、平成25年3月分から平成26年2月分までの賃金について、賃下げ前の基本給との差額及びこれに対する年6分の割合による遅延損害金を支払いました。

2回目の賃下げ

ところが、Y社は、遅くとも平成27年6月分から、Xさんの給与を基本給50万6000円及び役職手当3万円に変更しました(本件賃下げ②)。

Xさんによる請求

Xさんは、平成29年4月24日、代理人弁護士を通じて、Y社に対し、パワーハラスメントによる精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを請求しました。

2回目の配転命令

Y社は、令和2年11月16日、Xさんに対して、同年12月14日付で、CRM部修理課への異動を命じることを伝えるとともに、同日、異動命令(本件配転命令②)を行いました。

降職と手当の廃止

Y社は、令和2年12月4日、Xさんに対して、同月14日付で職位をマネージャーから一般職に降職すること、月額賃金のうち役職手当3万円について、令和3年12月分まで激減(ママ)緩和措置の趣旨で「その他手当」として同額を支給し、令和4年1月分から支給しないことを通知しました。

そして、Y社は、この通知に従い、Xさんに対して、令和4年1月分の賃金から、「その他手当」として支給されていた3万円を支給しませんでした(本件賃下げ③)。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社のパワハラや違法な配転命令によって精神的損害等を被ったと主張して、Y社に対し、パワハラについては債務不履行に基づき、職場環境配慮義務違反については債務不履行または不法行為に基づき、損害金の支払いを求めるなどの訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんが主張していたこと

本件の訴えにおいて、Xさんは、Y社から以下のようなパワーハラスメントを受けており、

①違法な退職強要

②マーケティング部から掃除担当としたこと(本件配転命令①)

③違法な賃金切り下げ

④Xさんを仕事から外したこと

Y社による職場環境配慮義務違反があったものと主張していました。

また、Xさんは、⑤一定の人事権濫用(違法な修理課への配転命令)があったものとして、この点についてもY社による職場環境配慮義務違反ないし不法行為であると主張していました。

争点

このようなXさんの主張を踏まえて、本件の裁判では、Y社による職場環境配慮義務違反があったのかどうか?が主な問題(争点)となりました。

裁判所の判断

上記の争点について、裁判所は、Y社による本件パワーハラスメント①から④については、Y社が職場環境配慮義務に違反したものと認められると判断しました。

判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では判決の要旨をご紹介します。

パワーハラスメント①(違法な退職強要)について

違法な退職強要とは?

まず、裁判所は、Xさんが主張するパワーハラスメント①(違法な退職強要)について、

「企業が人事対応の一環として、労働者に対して雇用契約の合意解約に向けた働き掛けや説得を行うことは、それ自体が直ちに違法と評価されるものではない。もっとも、これに応じるかどうかは労働者の自由な意思に委ねられるから、退職勧奨の態様が、退職に関する労働者の自由な意思形成を促す行為として許容される限度を逸脱し心理的圧力を加えて強要したり、その名誉感情を不当に害する言辞を用いたりした場合には、社会通念上相当と認められる範囲を超える違法行為として職場環境義務違反に該当すると解される。」

という判断枠組みを示しました。

Y社の前代表者による退職勧奨は違法なものであった

その上で、裁判所は、Y社の前代表取締役による行われた

「平成24年11月16日より後の退職勧奨は、労働者であるXさんの意思を不当に抑圧して精神的苦痛を与えるものといわざるを得ず、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法な退職勧奨であると認めるのが相当である」

として、Y社の職場環境義務違反を認めました。

パワーハラスメント②(マーケティング部から掃除担当としたこと)について

違法な配転命令とは?

次に、裁判所は、Xさんが主張するパワーハラスメント②(マーケティング部から掃除担当としたこと)について、従前の判例(最高裁昭和59年(オ)第1318号同61年7月14日第二小法廷判決・集民148号281頁(東亜ペイント事件))を参照し

「Y社はXさんに対する配転命令権を有している」ものの、「配転命令権の行使も濫用にわたることは許されず、当該配転命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合でも、当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど、特段の事情が損する場合は、人事権の濫用となると解される」

との判断枠組みを示しました。

本件配転命令①は人事権を濫用した違法なものであった

その上で、裁判所は、

「Y社はXさんがマーケティング業務に従事する適正がなかったが、小規模会社で他の業務への配転も容易ではなく、総務担当に配置転換することに業務上の合理的理由があったと主張する」が「仮にXさんに一定の課題があったとしても、Xさんの従前の職歴と明らかに異なる掃除等の担当にせざるを得ない業務上の必要性が(…)あったと直ちに認めるのは困難である」し、また、「本件配転命令①はXさんが一連の退職勧奨を拒絶した後に行われていること、同命令の前後を通じてA社長はXさんを精神的に追い込む発言を続けていること、本件配転命令①の後には半額以上に及ぶ(…)賃下げ(…)を行っていることからすれば、本件配転命令①は、退職勧奨を拒否したXさんを退職に追い込むため、又は合理性に乏しい大幅な賃金減額を正当化するためであったと推認せざるを得ない」として、本件配転命令①は「人事権を濫用して行われたものと認められるから違法である」

と判断しました。

パワーハラスメント③(違法な賃金切り下げ)について

そして、裁判所は、Xさんが主張するパワーハラスメント(③違法な賃金切り下げ)についいては、

「本件賃下げ①について、Xさんの同意がないことは当事者間に争いがない」ところ、「Y社は、令和2年12月8日改定後の給与規程において、職務の変更に伴う基本給の変更を可能とする規定(11条3項)が存することを賃下げの根拠として挙げているが、本件賃下げ①当時の給与規程には、上記11条3項に該当する規定は存在せず(…)、そのほかに減額を根拠づける規定は見当たらない」のであるから、「本件賃下げ①は違法と認められ、Y社がその後に差額賃金を支払ったことは違法性を左右しない」

と判断しました。

パワーハラスメント④(Xさんを仕事から外したこと)について

さらに、裁判所は、Xさんが主張するパワーハラスメント(④Xさんを仕事から外したこと)については、

「Y社は、平成27年6月10日をもってXさんを担当業務から外して以降、長期間にわたり、Xさんに対して、具体的な仕事を与えていなかったことが認められ(…)そして、Xさんは、複数回にわたって、Y社代表者に対し、仕事が与えられない状況を改善するよう求めたが(…)、Y社は、平成29年1月頃まで、Xさんの配置部署及び業務内容の検討をすることもなく、Xさんに仕事を与えない状況を続け」、「また、Xさんは、業務が存在しない結果としてY社の事業に関する情報から隔絶された上、社員の連絡表から外されたり、座席を隔離された場所に移動させられるなどの扱いを受けていた」のであり、「これらの一連の行為は、Xさんに対し、自らがY社から必要とされていないという無力感を与え、社内の人間関係から切り離して疎外感を強いるものであり、Xさんの就業環境を著しく悪化させる行為として職場環境配慮義務に違反すると認められる」

などと判断しました。

本件配転命令②について

Xさんは、上記の各主張に加えて、修理課への異動命令が違法であると主張していました。

もっとも裁判所は、

「令和2年当時、EM部廃止後に宙に浮いていたXさんの配属部を定めることは喫緊の課題であったところ(…)

(ア)Xさんが希望するマーケティング業務を行う部署は既にY社内に存在しなかったこと

(イ)薬事部への配転に関しては、Xさんの知見不足や研修の問題ではがあった上、Xさんも同部への異動に同意していなかったこと

(ウ)他方、修理課で唯一英語能力を有する正社員が令和3年1月末に退職予定であることが判明し、Y社としてはこの正社員の欠勤を補充する具体的必要性が生じていたこと

(エ)他にXさんの従前の経歴に照らして適切と考えられる部署も見当たらず(Xさんから具体的な提案も特にされていない。)、欠員が生じている部署もなかったこと

からすれば、Xさんを修理課に配置転換することについては業務上の必要性があったと認められ」こと

「また、修理課の業務は、Xさんにとって経験のあるものではなく、かつ、マネージャー職から一般職への降職を伴うものではあるが、(…)経済的観点からはXさんに不利益はなく、本件配転命令②が、Xさんに通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものとまではいえない」こと、

「さらに、Xさんは、Y社が嫌がらせ目的ないし本件訴訟提起に対する報復的措置として本件配転命令②をしたと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない」こと

などからすれば、

「本件配転命令②が人事権の濫用に当たるとはいえず、Y社に職場環境配慮義務違反が認められない」

と判断しました。

結論

以上の検討を踏まえ、裁判所は、「Y社は、本件パワーハラスメント①ないし④につき、上記に認定した限度で、職場環境配慮義務に違反したと認められる」として、Y社のXさんに対する損害賠償義務を認めました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、職場におけるパワハラと職場環境配慮義務違反の成否が争われ、①違法な退職強要、②マーケティング部から掃除担当としたこと(本件配転命令①)、③違法な賃金切り下げ、④Xさんを仕事から外したことについて、会社の職場環境配慮義務違反が認められた事案でした。

一般的にパワハラに該当すると考えられる代表的な言動としては、次の6つの類型が挙げられています。

- ➣類型①身体的な攻撃(暴行・傷害)

- ➣類型②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

- ➣類型③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

- ➣類型④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

- ➣類型⑤過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

- ➣類型⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

もっとも、これらの6類型は単に例示的なものであり、個々の事案の状況等によって、この累計に当てはまらない言動であってもパワハラに該当する可能性もあります。

したがって、職場におけるパワハラの発生が疑われる場合には、慎重かつ迅速な事実関係の確認、調査等をを行う必要があります。

職場におけるハラスメントについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)