虚偽求人に注意【マンダイディライト事件】

- 当社は神奈川県内でIT企業を経営しています。このたび、正社員を募集するため求人広告を出したところ、ある人から応募がありました。面接をしてみると、正社員としての採用は難しいけれども、有期雇用としての非正規社員としての採用であれば可能との判断になりました。この人を有期雇用として採用するに当たって注意するべき点はありますか。

- ご質問内容を拝見すると、貴社は「正社員を募集するための求人広告を出した」とのことです。この広告を見た求職者は、あくまでも「正社員として雇用してほしい」と考えて応募してきているわけですので、求人広告と異なる雇用形態で採用する場合は極めて慎重に対応する必要があります。まず、求職者に対し、当初の求人広告とは異なる形態で採用したいと明示的に説明を行い、求職者本人に再度検討の機会を与える必要があります。その上で、会社としての雇用条件をしっかりと書面で明示して、それでも就職の意思があるかどうかを確認するべきでしょう。面接の場で回答を求めるのではなく、一旦持ち帰ってもらい求職者本人にも慎重に検討してもらうことも考えられます。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにお尋ねください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

求人広告は実態に合わせた内容にしましょう

求人票に記載すべきこと

「新しい人を採用したい!」

そんなとき会社は社員さんの募集や求人広告などを考えるでしょう。

実は求人票には、明示しなければならないことが決まっています。

- 業務内容

- 契約期間

- 試用期間の有無、期間

- 就業場所

- 休憩時間

- 休日

- 時間外労働

- 賃金

- 加入保険

- 事業者の氏名または名称

- ※派遣労働者として雇用する場合には派遣労働者である旨

虚偽の求人広告は許されません

でも「あんまり本当のこと書きすぎると、人来ないんじゃないかな・・・」

こんな思いから、実際とは異なる求人条件を書いてはいませんか?

職業安定法(通称:「職安法」)では、ハローワークや職業紹介事業者などに対して求人をするとき、すなわち「求人等に関する情報」を提供するときに「当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」と定められています(職安法第5条の4第1項)。

仮に、職安法に反して、虚偽の求人をしてしまった場合には、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることになってしまいます(職安法65条)。

なお、厚労省の指針(「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」)においては、明示しなければならない従事すべき業務の内容等について、虚偽または誇大な内容としないこととされていますので、「虚偽」でなければ問題ない、とは考えないように注意してください。

不安なときは弁護士に相談しましょう

そして、特に危険なのが、採用面接の場面です。

うっかり口をすべらして労働条件について誤解を招くような発言をしてしまい、労働者と会社との間に認識の相違が生じたまま雇用契約の締結へと進んでしまう場合も多くみられます。

人を雇用するときは、募集から採用に至るまで慎重に慎重を重ねることが大切です。

不安なことが起きたときには、早めに弁護士に相談しておきましょう。

裁判例のご紹介(マンダイディライト事件・大津地裁令和6年12月20日判決)

さて、今回は、会社と社員との間で、就労開始前の求人票の内容とは異なる雇用契約書が作成されていたことから、労働条件は果たしていずれなのか?が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案?

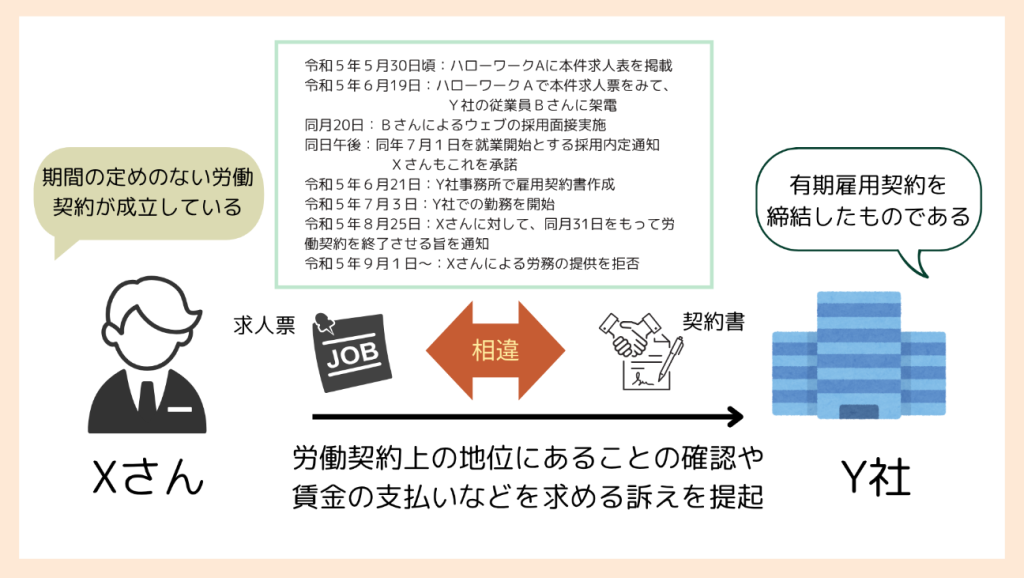

この事案は、Xさんが、Y社との間で期間の定めのない労働契約が成立しており、いまも契約は継続していると主張して、Y社に対し、労働契約上の地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

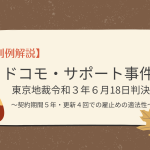

Y社による求人

Y社は、人材派遣業を主な目的とする会社です。

Y社は、令和5年5月30日頃、ハローワークAに本件求人表を掲載しました。

本件求人票には、以下のような記載がなされていました。

Xさんの応募と採用

Xさんは、令和5年6月19日、ハローワークAにおいて、Y社の本件求人票をみて、Y社の従業員Bさんに架電しました。

そして、同月20日、Xさんは、Bさんによるウェブの採用面接を受けました。

Bさんは、同日の午後、Xさんに対して、同年7月1日を就業開始とする採用内定通知を行い、Xさんもこれに承諾しました。

ぜひ入社させてください!

採用です!

雇用契約書の作成

XさんとY社は、令和5年6月21日、Y社事務所において、雇用契約書を作成しました。

本件契約書には、以下のような記載がなされていました。

Xさんの勤務開始

そして、Xさんは、令和5年7月3日からY社での勤務を開始しました。

Y社による通知

ところが、Y社は、令和5年8月25日、Xさんに対して、同月31日をもって労働契約を終了させる旨を通知し、Xさんによる同年9月1日以降の労務の提供を拒否しました。

Xさん、契約期間が終わったから終了ね。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社との間では、期間の定めのない労働契約が成立しており、いまも契約は継続していると主張して、Y社に対し、労働契約上の地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が争われたか?

Y社側の主張

Xさんの訴えに対して、Y社側は、

・XさんとY社との雇用契約は、本件契約書に記載されたとおり、令和5年7月1日から同年8月31日までを雇用期間とする有期労働契約である

・Y社は、Xさんに対して、同年8月25日、期間満了により終了させる旨を通知しているため、同月31日をもって終了した

と主張していました。

契約書にははっきり期間が書いてあり「有期労働契約」が成立しています!

Xさん側の主張

他方で、Xさん側は、

・Y社が掲載した本件求人票には、「正社員」「雇用期間の定めなし」「試用期間あり 期間2か月間」の記載がなされていた

・BさんやY社代表者からも、面接の際や内定通知の際、本件契約書作成の際に、期間の定めがある旨の説明は受けておらず、急かされたこともあって本件契約書に雇用期間の定めの記載があることを認識していなかった

・XさんとY社との間には、期間の定めのない労働契約が締結されている

と主張していました。

求人票に「正社員」「雇用期間の定めなし」とありました!

争われたこと(争点)

そこで、裁判では、XさんとY社との間の労働契約が、令和5年8月31日に期間満了によって終了したのかどうか?が争点になりました。

すなわち、求人票と契約書との間に記載の相違がある中で、XさんとY社との間には、期間の定めのない労働契約が締結されているのか?それとも有期労働契約が成立しているのか?が問題になったのです。

※なお、このほかにもXさんの賃金月額が争点となっていますが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

この点、裁判所は、XさんとY社との間には、契約書作成前の求人票の記載の労働条件である期間の定めのない労働契約が締結されていると判断しました。

本判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨(ポイント)をご紹介します。

内定通知の時点で労働条件の内容は具体的に定まっていた

まず、裁判所は、本件において認定された事実をもとにすると、

「本件求人票においては、配置先、採用職種、仕事内容、身分、賃金といった労働契約の要素がおおむね具体的に特定されている上、本件内定通知の際にXさんに勤務開始日が伝えられ、Xさんがこれを了承していることからすると、本件内定通知時点では、XさんとY社との労働契約の内容が具体的に定まっているものと認められる。」

と判断しました。

令和5年7月1日を就労開始日とする始期付労働契約が成立している

そして、裁判所は、本件内定通知時点で、Y社からXさんとの労働契約締結について「何らかの留保」がなされた事情はうかがわれないことからすると、

「Y社代表者の了解を得て行われた本件内定通知は、Xさんの求人応募という労働契約の申込みに対するY社による承諾の意思表示とみることができ、本件内定通知により、XさんとY社との間には、就労開始日を令和5年7月1日とする始期付労働契約(以下「本件始期付契約」という。)が成立したと解するのが相当である。」

と判断しました。

契約書の作成は確認の行為にすぎない

なお、裁判において、Bさんは、「Xさんに対し、本件内定通知時に、労働契約締結のために令和5年6月21日にY社の事務所に来るように伝えた」と述べていました。

しかし、裁判所は、この供述に関しても、

「仮に、BさんがXさんにそのような発言をしていたとしても、本件契約書の作成は、労働契約締結を確認するための行為と解することができるから、本件契約書作成時までXさんとY社との間に労働契約が締結されていなかったことを意味する事情とはいえない。」

としています。

労働契約は求人票記載の内容で成立している

このような認定を踏まえて、裁判所は、

「Xさんは、本件求人票記載の内容で労働契約の締結を申し込んだものと認められるところ(…)Y社は、Xさんに対し、本件契約書作成時まで、雇用期間について説明することはなかったのであるから、Y社は、本件求人票記載の内容によるXさんの労働契約締結の申込みにつき、雇用期間に関して何らの言及なくこれを承諾したものといえ、本件始期付契約は、求人票記載の雇用期間をその内容として成立したものと認めるのが相当である。」

との帰結を導きました。

結論

結果として、本判決では、

「本件始期付契約によるXさんとY社との労働契約は、本件求人票記載のとおり(…)試用期間を2か月とし、雇用期間は定めがないものとして成立したものといえる。」

として、XさんとY社との間で期間の定めのない労働契約の成立を認めました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、会社と社員との間で、就労開始前の求人票の内容とは異なる雇用契約書が作成されていた場合にいずれの労働条件で雇用契約が成立していたのか?が争われていました。

求人票に記載された労働条件は、労働者にとって、まずその会社の募集に申し込むのかどうか?仮に採用された場合にその会社で働くのか?を判断する上でとても重要なものであり、大きな判断指標になっています。

特に労働者側と会社側との間では、雇用契約の締結に際しても圧倒的な情報の格差や力関係の相違があることから、会社側に言われるがまま契約書などにサインしてしまうということもあります。そのため、後に虚偽求人などが争いになってくることが多いのです。

冒頭でも述べたとおり、求人の際には虚偽求人や誇大表示などに注意しながら、慎重に採用活動を進めることが大切です。お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)