主治医と産業医の見解が違う!復職はできるのか?【ホープネット事件】

- 川崎市で不動産管理業を営んでいます。当社の従業員が業務と無関係にメンタルの不調となり、仕事ができない状態になったとのことで、休職命令を出しました。3か月後、本人が「復職可能になった」ということでその旨が記載された主治医の診断書を持ってきましたが、産業医に診察してもらったところ、まだ復職は困難だという意見でした。休職期間がまもなく満了しますが、自然退職扱いにしていいでしょうか。

- 休職制度については、労働基準法上の定めがあるわけではなく、就業規則の規定やその解釈によることになります。復職にあたっては、規定の仕方にもよりますが、一般的には復職可能な状態にあることを労働者側で立証していただく必要があります。主治医の診断書と産業医の意見が異なる場合、いまだ復職が可能な状態になったことの証明ができていないという解釈も成り立ち得ます。

もっとも、自然退職扱いになることは従業員の地位を喪失させる重大な処分ですので、可能な限り慎重に行うべきと言えます。試し勤務の実施なども検討してみましょう。詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

休職制度とは

休職とは、社員に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその社員に対して、労働契約関係は存続させつつ、労務提供を免除すること、または拒否することをいいます(厚労省HP:「メンタルヘルス不調による傷病休職後の復職の可否」参照)。

休職制度それ自体は、労働基準法などで定められたものではありません。

しかし、治療をすれば回復の見込みがあるにもかかわらず、いきなり会社が解雇するというのは、その社員にとってあまりにも酷なことです。また、回復の見込みがあるにもかかわらず、仮に会社が解雇したとなれば、解雇が無効と判断される可能性も高いでしょう。

そこで、実際には、就業規則などにおいて、休職期間満了前に休職事由が消滅した場合で、会社が復職可能と判断した場合には復職させることとし、一定期間の休職期間が満了した時に休職事由が消滅しない場合には労働契約を終了する(自然退職)こととする旨の定めをおき、休職制度を設ける会社がほとんどです。

もっとも、復職の可否の判断をめぐっては、会社と社員との間で意見に食い違いが出ることも少なくありません。

そこで、復職の手続においては、会社が社員に対して、医師の診断書の提出を求めたり、医師との面談ができるようにしたり、産業医の意見を聞けるようにしたりするなどの工夫も大切です。

裁判例のご紹介(ホープネット事件・東京地裁令和5年4月10日判決)

さて、今回は、主治医と産業医の見解が異なっている場合に、復職の可能性が認められるのかどうか?が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案か?

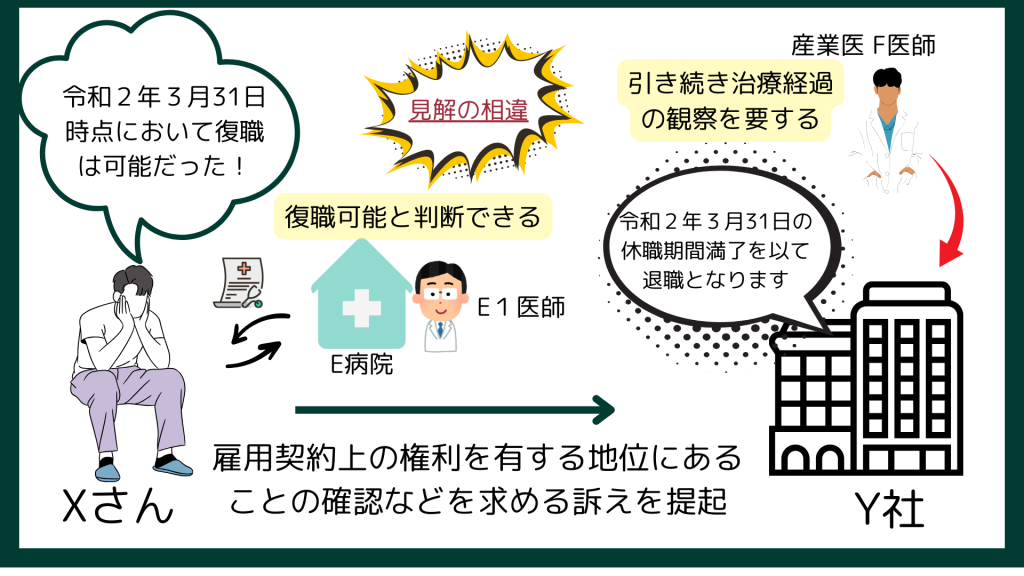

本件は、Y社と雇用契約を締結し、主に営業職として勤務していたXさんが、双極性感情障害を発症して休職していたところ、Y社から休職期間の満了を理由として自然退職したものと取り扱われてしまったことから、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさん(昭和45年生まれの男性)は、平成18年3月、Y社との間で期間の定めのない雇用契約を締結しました。

そして、Xさんは、主に営業部門に所属して派遣先への営業、求人広告の作成、採用活動等に従事していました。

なお、Xさんは、平成30年7月からY社を欠勤するようになる前は、担当部長として派遣先会社との調整や派遣社員の管理等の業務を行っていました。

Y社について

Y社は、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、電気通信事業ならびに電気通信設備等の開発、保守、販売、賃貸および工事の請負等を目的とする会社でした。

(なお、Y社は、平成18年2月に設立された後、平成28年10月に大明ビジネスメイト(株)と合併し、平成30年10月1日に(株)未来との完全連結子会社となりました。)

交通事故と受傷

Xさんは、平成30年6月17日、バイクで走行中に乗用車に衝突されるという交通事故(本件交通事故)に遭い、同月19日以降、Cクリニックを受診しました。

そして、同月25日、Xさんは同病院において、医師から受診日から全治4週間の見込みと診断されました。

バイクで怪我をしてしまいました…

Xさんの欠勤

Xさんは、平成30年7月2日、Y社のH取締役に対して、2週間前に本件交通事故を起こしたこと、その後に体調を崩しており後遺症かもしれないことを伝え、H取締役から病院で検査を受けるように指示されました。

Xさんは同日、Y社を欠勤し、Cクリニックを受診した上で、Y社に対しては、むち打ちが悪化しているのでしばらく休養するように医師から言われたなどと報告しました。

そして、Xさんは、同日以降、Y社を欠勤するようになりました。

交通事故で体調不良… 後遺症かも

抑うつ状態の診断

Xさんは、平成30年8月31日、E病院を受診し、同病院のE1医師から、「抑うつ状態」により同年9月1日から半年ほどの休養を要するとの診断を受けました。

そして、その旨が記載された診断書の交付も受けました。

抑うつ状態ですね

休職命令

Xさんは、平成30年7月2日以降、Y社を欠勤し続けていたことから、Y社との間で対応を協議しました。

そして、同年8月31日までに、以下の取扱いとすることを合意しました。

| 平成30年7月2日から同年8月3日までの欠勤 | 有給休暇 |

| 同年8月4日から同月31日までの欠勤 | 就業規則49条所定の病気休暇 |

| 同年9月1日以降の欠勤 | 就業規則52条所定の休職 |

これを受けて、Y社は、Xさんに対して、同年9月1日を始期とする休職命令を発令しました。なお、Xさんの休職期間は、就業規則53条1項1号により、同年9月1日から令和2年2月末日までとされていました。

休職を命じます

双極性感情障害の診断

E1医師は、平成31年2月12日、Xさんを診察し、診断書を作成しました。

この際、Xさんから休職期間を半年とした診断書の作成を求められたことから、病名を「双極性感情障害」(本件疾病)と記載した診断書を作成しました。

その後、E1医師は、令和元年7月30日、Xさんを診断し、病名を「双極性感情障害」とし、同日より3か月の休職を要すると診断しました。

また、E1医師は、同年10月24日にも、Xさんの病名を「双極性感情障害」とし、症状不安定のため、同日より3か月の休職を要すると診断しました。

双極性障害状態ですね。3か月の休職が必要ですね。

復職の連絡

Xさんは、令和2年1月19日、Y社に対して、同年3月1日から職場に復帰したい旨の連絡をしました。

これに対して、Y社は同年1月27日、Xさんに対して、復職可能である旨の主治医の診断書と意見書を提出すること、復職の当否を判断するうえで産業医と面談してもらう必要があることなどを通知しました。

そろそろ復職したいです…

診断書の提出

Xさんは、令和2年2月21日、E1医師の診断を受け、診断書を作成してもらい、Y社に送付しました。

本件診断書には、双極性感情障害の診断のもと通院中であるも症状の改善を認めるため、同年3月1日から復職可能と判断できるが、最初の1か月間は午前のみの勤務とし、労務軽減した形での復職が望ましい旨が記載されていました。

労務軽減した復職が望ましいですね

産業医との面談

Xさんは、令和2年2月27日、産業医であるF医師と1回目の面談を行いました。

Y社は、面談を終えたF医師から、現時点ではXさんが復職可能と判断できる情報が不足しており、再度の面談を予定している旨の報告を受けました。

そこで、Y社は、Xさんの休職期間の終期を、同月末日から同年3月31日に1か月延長したうえで、Xさんに対し、F医師と2回目の面談を行うように指示しました。

F医師の意見

Xさんは、令和2年3月17日、F医師と2回目の面談を行いました。

F医師は、Y社に対し、「主治医の意見では、午前中3時間の週4日勤務での復職を指示されている。しかし、本日生活のリズムが確認できるものがなかったので、次回提出をお願いしました。本人曰く生活のリズムは安定してきているとのことだが、会話の中で食い違いが散見された。引き続き治療経過の観察を要する」との意見を述べました。

会話の中に食い違いが散見されたので、治療経過の観察が必要です

退職扱い

Y社は、令和2年3月27日、Xさんに対して、営業部担当部長というXさんの休職前の業務内容に鑑みた場合、現時点において、就業規則56条3項に規定する「休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復」したとはいいがたい状態であり、就業規則58条3号所定の「休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき」に該当するとして、延長後の休職期間が満了する同月31日付をもって退職となる旨をメールで告げました。

また、Y社は、同旨を記載した退職通知書も送付し、休職期間の満了によってXさんを退職扱い(本件退職措置)としました。

休職期間が満了したので、退職扱いにします

訴えの提起

そこで、Xさんは、令和2年3月31日時点において、休職前に従事していた通常の業務を遂行できる程度にまで回復し、あるいは復職後ほどなく回復する見込みがあったほか、休職前の業務以外の他業務であれば復職することは可能であったから、休職期間満了を理由に退職扱いとしたY社の本件退職措置は無効であると主張し、Y社に対して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんは復職可能と主張した

Xさんは、Y社がXさんを退職扱いとした令和2年3月31日時点において

“休職前に従事していた通常の業務を遂行できる程度にまで回復し、あるいは復職後ほどなく回復する見込みがあったほか、休職前の業務以外の他業務であれば復職することは可能であった”

と主張していました。

主治医と産業医の判断が分かれていた

そして、Xさんの復職に関して、主治医であるE1医師が復職可能である旨を記載した診断書を作成していました。

その一方で、産業医であるF医師が2回にわたる面談の内容からして、Xさんについては短期間で復職が可能と見込まれる状態にないと判断していました。

このように、本件では、Xさんの復職の可能性について、主治医と産業医の見解が対立している状況にありました。

復職可能性が争われた

そこで、裁判では、

・令和2年3月時点でXさんが就業規則56条3項に規定する「休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復」したといえるか?

が争われました。

※なお、本件ではその他の点も争われましたが、本解説では省略します。

裁判所の判断

この点について、裁判所は、「令和2年3月時点でXさんが休職前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していたことはもとより、復職後ほどなく上記の健康状態に回復することが見込まれる状態にあったとは認め難いものといわざるを得ない」と判断しました。

判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断を示したのでしょうか?

以下では判決のポイントを解説します。

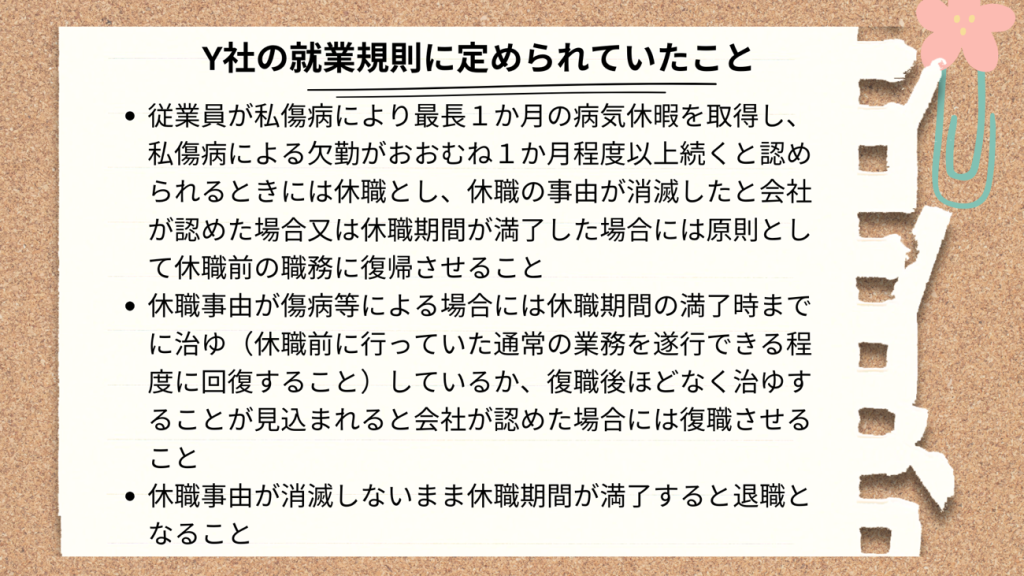

Y社の就業規則における休職制度の定め

まず、裁判所は、Y社の就業規則には、以下の内容が定められていることを認定しました。

休職事由の消滅とは休職前の債務を通常の程度に行える健康状態になる必要がある

そして、裁判所は、上記のY社の就業規則の定めによれば、休職事由が消滅したという意味は、「休職前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいう」という判断枠組みを示しました。

「Y社の休職制度は、私傷病を発症した労働者に対し、休職期間において治療ないし健康状態回復の機会を付与するとともに、労務への従事等を免除しながら雇用関係を維持しつつ、解雇を猶予する趣旨の制度であると解され、また、休職の事由が消滅したというのは、いったん免除した労務の提供を再度求めることを意味するものであって、その場合は雇用契約の債務の本旨に従った履行の提供が必要となることから、休職前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうものと解するのが相当である(なお、就業規則56条1項、3項には傷病等が「治ゆ」したことが復職要件とされているが、疾病類型によっては「治ゆ」の判定が困難なものがあるものと解され、一方で、「治ゆ」に至らずとも雇用契約の債務の本旨に従った履行の提供が可能となる場合も存するものと解されるから、同各項の「治ゆ」の意義については、前示のとおり、休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に傷病等が回復すること、あるいは、復職後ほどなく上記の程度の回復が見込まれることをいうものと解するのが相当である。)」

労働者に立証責任がある

なお、裁判所は、Y社の休職制度の趣旨に照らせば、休職事由の消滅について主張立証する責任は労働者側であるXさんにあるとしています。

「Y社の休職制度は、私傷病を発症した労働者に対し、休職期間において労務への従事等を免除しながら雇用関係を維持しつつ、解雇を猶予する趣旨の制度であると解されるから、休職事由の消滅に関する主張立証責任は、解雇を猶予されていた労働者の側において負担するものと解するのが相当であり、そのように解したとしても、主張立証の対象は自身の健康状況に関するものである以上、労働者に過度の負担を強いることにはならないというべきである。

したがって、本件においても、Xさんは、延長後の休職期間が満了する令和2年3月末日の時点において本件傷病が休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復していたこと、あるいは、復職後ほどなく上記の程度の回復が見込まれる状態にあったことについて主張立証する責任を負うものと解すべきである。」

Xさんは復職可能な状態にあったとはいえない

その上で、裁判所は、Xさんの本件疾病について具体的に検討し、令和2年3月末日の時点において、本件傷病が休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復していたこと、あるいは、復職後ほどなく上記の程度の回復が見込まれる状態にあったとはいえない(=復職可能であったとはいえない)と判断しました。

「そうすると、Xさんの本件傷病について、令和2年3月時点で復職可能な程度に回復しており、あるいは、復職後ほどなく回復する見込みがあるとは診断し難いとしたF医師の判断は、同時点までのXさんの行動等や診療経過とも整合するものとして合理性を有するといえ、かかる判断に本件傷病の病態及び治療に関する一般的な医学的知見も併せれば、令和2年3月時点でXさんの本件傷病がE1医師の診断のとおり医学的にみて一時的に寛解の状態にあったと解したとしても、延長後の休職期間が満了する令和2年3月末日の時点において、Xさんが休職前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していたことはもとより、復職後ほどなく上記の健康状態に回復することが見込まれる状態にあったとは認め難いものといわざるを得ない。」

復職可能性の判断は慎重に行いましょう

今回ご紹介した裁判例では、休職していた従業員の復職可能性について、主治医の見解と産業医の見解が異なっていたことから、会社が休職期間の満了により退職扱いとした時点において、当該従業員が復職可能であったかどうかが問題になっていました。

特にメンタルヘルスの不調により休職した従業員については、復職の判断において、会社側が「復職は不可能だ」と決めつけて、退職扱いにしたり、解雇したりしてしまうケースが散見されます。

もっとも、これまでの裁判例においても、「傷病休職期間の満了時において、従前の業務に復帰できる状態ではないが、より軽易な業務に就くことができ、そのような業務での復職を希望する者に対しては、使用者は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務がある」(JR 東海事件・大阪地判平 11・10・4判決)などと示されています。

したがって、従業員から復職の意思が示された場合には、主治医の診断書の内容や主治医との面談を通じた見解の聴取、産業医の意見など総合的に検討し、職場復帰の可能性を慎重に判断する必要があります。

また、復職の判断が難しい場合には、復職の可否を判断するための試し勤務などの制度を設けることもよいでしょう。

弁護士にもご相談ください

近年、従業員の復職をめぐり、解雇や退職の取り扱いの有効性が争われることが増えています。

先ほども述べたとおり、復職の可能性について安易に判断してしまうと、裁判所において解雇や退職が無効であると判断されることもあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

従業員の休職や復職についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)