寮費の控除が違法とされた例【ナルシマ事件】

- 神奈川県内で建築業を営んでいます。当社には単身の外国人労働者も多く、働きやすい環境を提供するため、社員寮を用意しています。寮費は民間の賃貸住宅より割安なため社員には好評です。

これまで寮費は、給料日の後に現金で集金していました。ただ、どうせ給料を払ってすぐに回収するのですから、お互いの手間を省くため、賃金から天引きにしたいとおもっています。社員に意見を聞いたら「ダイジョウブ」といってました。天引きにして問題ないでしょうか? - 賃金の支払を支払う際には、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上の賃金支払いの原則、⑤一定期日払いの原則を守らなければなりません。寮費を控除することは、これらの原則(特に全額払いの原則)に違反することになります。労働者の過半数を代表する者との間で労使協定等がある場合や、労働者との個別の合意がある場合には、寮費の控除が認められる可能性があります。ただ、「労働者の過半数を代表する者」の選出が適法にされたものかが争いになることがありますし、労働者との間の個別の合意が、自由な意思に基づいて行われたものといえるか判断が分かれることもあります。労使協定や個別の合意の効力が否定された場合、寮費の天引きが違法となり、控除していた額の賃金支払を求められる可能性がありますので、注意が必要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

賃金から費用などを差し引くことはできません

賃金とは

賃金の支払いは、使用者が労働者に対して負う最も重要な義務の一つです。

賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます(労基法11条)。

賃金支払の5原則とは

賃金は労働者にとって生活の糧となる大切なものです。

そこで、労基法24条1項本文では、賃金の支払いに5つの原則が設けられています。

具体的には、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上の賃金支払いの原則、⑤一定期日払いの原則の5つがあります。

| ①通貨払いの原則 | 賃金は通貨で支払わなければならないとする原則。ただし、労働者の同意があれば、振り込む方法などによることも可能。 |

| ②直接払いの原則 | 賃金は直接社員に支払わなければならないとする原則。 |

| ③全額払いの原則 | 賃金は全額支払わなければならないとする原則。ただし、割増賃金計算の端数処理などに伴うものは、この原則に違反するものではない。 |

| ④毎月1回以上の賃金支払いの原則 | 賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則。毎月1回以上であれば、日ごと、週ごとに分割して支払うことも可能。 |

| ⑤一定期日払いの原則 | 賃金は毎月一定期日を定めて支払わなければならないとする原則。 |

賃金から費用を控除することは違法です

このように賃金の支払いには5つの原則があります。そのため、使用者が、労働者に対する費用などを、賃金から一方的に控除してしまうことは、労基法24条(特に、全額払いの原則)に違反することになります。

.png)

まずは原則を守りましょう

なお、上記図のとおり、賃金の一部を控除して支払うことが許される場合もありますが(労基法24条1項ただし書)、あくまでも、法令に別段の定めがある場合、あるいは、一定の要件を満たした労使間の自主的な書面協定がある場合に限られます。

労働者との間の有効な協定などがないにもかかわらず、一方的に賃金を控除してしまうと、後に未払い賃金の請求などのトラブルが生じるため注意が必要です。

裁判例のご紹介(ナルシマ事件・東京地裁令和3年10月14日判決)

さて、ここからは、外国人労働者に対して、寮費の名目で賃金から費用を控除していたことが、賃金全額払いの原則(労基法24条1項本文)に違反するか否かが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

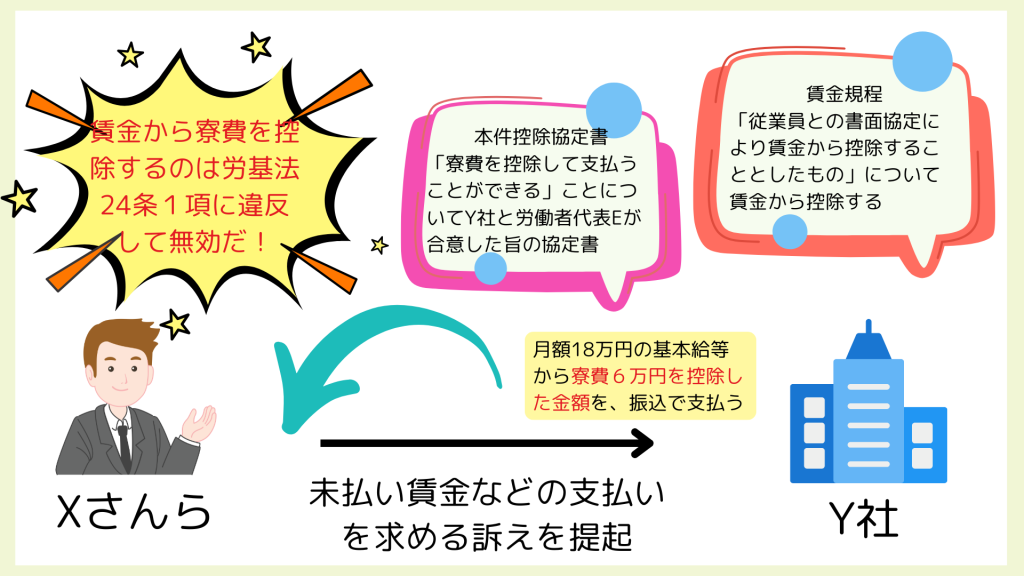

本件は、Y社で勤務していたXさんらが、Y社はXさんらの賃金から寮費名目で毎月6万円を控除していたところ、この控除は労基法24条1項に違反して無効である、と主張し、Y社に対して、未払賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

当事者

Xさんらは、Y社において勤務していたフィリピン国籍の男性です。

他方、Y社は、販売促進用商品の企画、デザイン、製作、販売等を目的とする株式会社です。

Xさんらによる雇用契約書のサイン

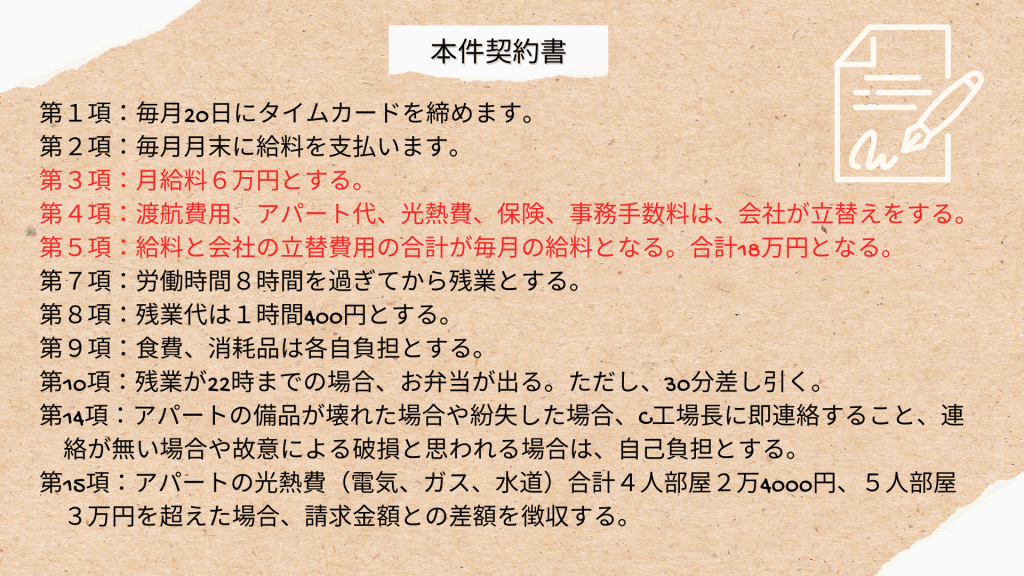

Xさんらは、平成27年4月24日、Y社作成の雇用契約書と題する書面に署名しました。

なお、本件契約書には、日本語の各文章の上部に、それを英訳した文書が記載されていました。

実際の労働条件

しかし、Y社におけるXさんらの実際の労働条件は、以下のとおりとなっていました。

| 勤務時間 | 始業時刻9時、終業時刻18時、休憩1時間15分(正午から13時まで及び15時から15時15分まで) |

| 休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 |

| 給与 | 月額18万円(平成28年9月分以降は、基本給とは別に能力手当として月額3000円を支給。)、毎月締め、当月末日払い 社会保険料の他に、寮費として6万円を控除する。 |

Y社の賃金規程の定め

Y社では、就業規則において、「従業員の賃金は、別に定める賃金規程により支給する。」と定め賃金規程を設けていました。

Y社の賃金規程5条では、賃金の控除について、①源泉所得税、②住民税、③健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分、④雇用保険の保険料の被保険者負担分」のほか、「⑤従業員との書面協定により賃金から控除することとしたもの」について賃金から控除する旨が定められていました。

賃金控除に関する協定書

Y社には、Y社と労働者代表Eとの間の平成20年6月10日付け「賃金控除に関する協定書」と題する書面(本件控除協定書)が存在していました。

同協定書には、労基法24条1項ただし書に基づく賃金控除に関して、以下の内容が記載されていました。

Y社による給与の支給と寮費の控除

Y社は、Xさんらに対して、月額18万円の基本給(平成28年9月支払分以降は基本給と能力手当の合計18万3000円)に残業代を加算した金額から、社会保険料、所得税及び寮費6万円を控除した金額を、Xさんらの各人の口座に振り込む方法で支払いました。

訴えの提起

そこで、Xさんらは、Y社が賃金から寮費名目で毎月6万円を控除することは、労基法24条1項に違反して無効であると主張し、Y社に対して、未払賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

Xさんらが主張していたこと

Xさんらは、Y社が賃金から寮費を控除することは、労基法24条1項に違反し、無効であると主張していました。

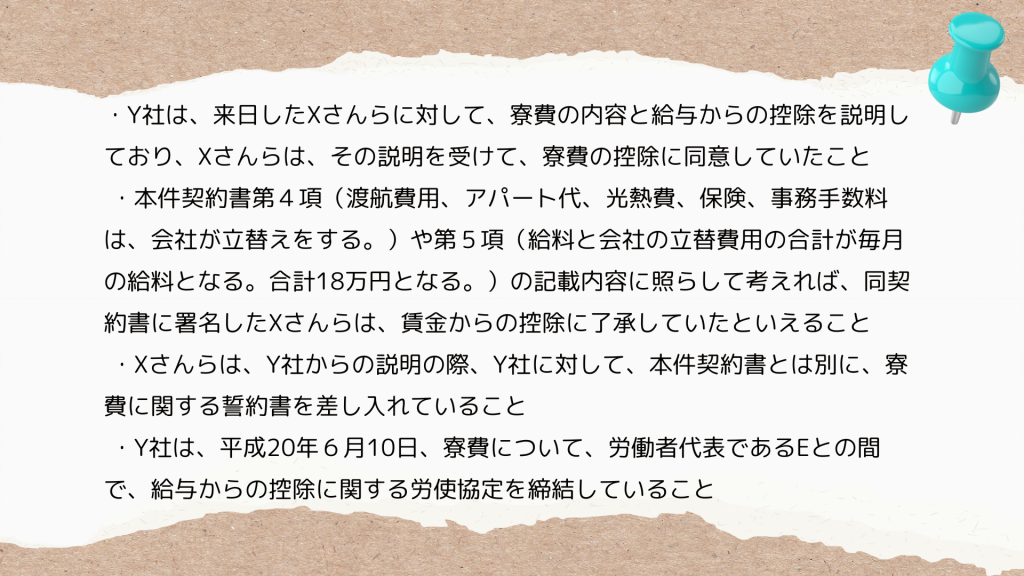

Y社が反論していたこと

これに対して、Y社は、以下の事情によれば、Y社がXさんらの給与から寮費として月額6万円を控除したことは、適正な手続に基づく正当な行為である、反論していました。

争われたこと

このようなXさんらとY社の主張に基づき、本件では、 “ Y社がXさんらの給与から寮費を控除したことが、労基法24条1項に違反するか否か? ”が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、Y社が毎月6万円を寮費の名目で控除していたことは違法であり、Y社はXさんらに対して、賃金として同額を支払う義務がある、と判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

賃金から寮費を控除するためには労基法24条1項ただし書の要件を満たす必要がある

まず、裁判所は、賃金全額払いの原則(労基法24条1項本文)は、労働者の経済的生活を保障する趣旨であり、賃金から寮費を控除するためには、労基法24条1項ただし書の要件を満たす必要があることを指摘しました。

また、裁判所は、労働者が自由な意思に基づいて賃金からの控除に同意した場合には、賃金から控除することも、賃金全額払いの原則に違反するものではないが、労働者の「同意」は、労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる客観的合理的な理由が存在する必要があると示しました。

「労基法24条1項本文が定める賃金全額払の原則は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済的生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものであり、賃金から寮費を控除するためには、同項ただし書の要件を満たす必要がある。また労働者がその自由な意思に基づき賃金からの控除に同意した場合においては、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同意を得てした控除は同項本文に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。」

本件控除協定書は労基法24条1項ただし書の要件を満たしていない

裁判所は、Y社には労働者代表Eとの間で取り交わした本件控除協定書が存在するものの、平成20年当時、労働者代表が適切に選出されたものと認めるに足りる証拠はない上、同当時にY社が寮費と含まれると主張する各種費用と金額を前提として労使協定を締結したとは考えられない、として本件控除協定書は労基法24条1項ただし書の要件を満たしているとはいえない、と判断しました。

「他方で、同協定書上労働者代表とされているEが労働者の過半数を代表する者として選出されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。(…)加えて(…)、Y社が、エコ・スタッフをY社において就労させるようになったのは、平成23年頃からであることからすれば、平成20年当時、本件においてY社が各種費用及びその金額を前提として、上記労使協定を締結したとは考え難い。

したがって、本件における寮費の控除については、労基法24条1項ただし書が定める「労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」という要件を満たしているとはいえない。」

Xさんらが控除に同意していたともいえない

また、裁判所は、Y社がXさんらに対して寮費の内容や控除の必要性などについて明確に説明しておらず、Xさんらがこれを理解していたとはいえないため、賃金からの控除についてXさんらが自由な意思に基づいて同意をしていたとは認められない、と判断しました。

「以上の事実を踏まえると、Y社は、Xさんらに対し、寮費の内容及び寮費を控除する必要性等について一貫した明確な説明をしていないし、そのため、Xさんらも、寮費の内容及び寮費を控除する必要性等について十分に理解していたとはいえず、本件契約書にXさんらが署名していたからといって、Y社が主張する各種費用が含まれる寮費の控除について、Xさんらが自由な意思に基づいて同意していたとは認められない。」

Y社による寮費の控除は違法

したがって、裁判所は、Y社がXさんらの給与から寮費を控除していたことは、労基法24条1項に反する違法なものであり、Y社は未払い賃金を支払う義務があると判断しました。

「以上によれば、本件控除協定書は有効なものとはいえない上、寮費の控除につき、Xさんらの自由な意思に基づく同意があったとも認められないから、Y社がXさんらの賃金から寮費の名目で毎月6万円を控除していたことは違法であり、Y社は、賃金として同額の支払義務(※を:筆者が加筆)免れないというべきである。」

賃金の控除は原則として行わないようにしましょう

今回ご紹介した裁判例は、会社が、外国人労働者について、寮費の名目で賃金から毎月6万円を控除していたために、会社が労働者から未払い賃金の支給を求められた事案でした。

冒頭でも述べたとおり、労基法24条1項本文では、賃金は全額支払わなければならないとする原則が定められています。賃金は、労働者にとって非常に重要な生活の糧であり、賃金からの控除という例外が認められるのは極めて限定的です。

労働者が「OK」と言っていたから大丈夫、ちゃんと説明したから大丈夫、などと思って安易に賃金から費用などを控除することがないように注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

労使間のトラブルの中でも、給料の未払請求は最も多いといっても過言ではありません。

使用者側としては、「いやいや、ちゃんと支払っていたよ」「いまさら、なんでこんな請求を受けないといけないんだ」と思うかもしれません。

しかし、初期対応を間違えると、問題が一層深刻になってしまうこともあります。

未払賃金請求や残業代請求などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)