労働者の双極性障害の発症と業務起因性の有無【トワード事件】

- 川崎市内で配送センターを経営しています。当社には深夜労働帯が設定されていますが、若い労働者が多く、お金が必要とのことで複数の仕事を掛け持ちしている人も相当います。長時間労働でメンタルが不調になるといったケースも散見され、当社の責任が心配です。

- 使用者には安全配慮義務があります。労働者が長時間労働に及ぶような場合、心理的負荷が蓄積して過重な労働に至らないような措置を講ずる必要があります。ダブルワーク等で総労働時間の把握ができない場合もあるかもしれませんが、労働者本人からの聴き取り等で容易に過重労働に及んでいることが把握できるようなケースでは予見可能性が肯定され、使用者の責任が認められることがあります。

詳しくは使用者側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

神奈川労働局健康課が、令和7年4月14日に発行した「令和7年度労働衛生のあらまし◇安全で健康に働くことができる職場づくり◇」では、

- ・過重な業務による脳・心臓疾患の労災請求件数及び精神疾患に係る労災請求件数が3年連続増加していること

- ・脳・心臓疾患による労災認定では、運輸業・郵便業が最も多いほか、強い心理的負荷による精神障害等では、保健・衛生業での認定件数が多いこと

- ・長時間労働の抑制やメンタルヘルス対策等への取組が重要であること

などが示されており、それぞれの職場における従業員のメンタルヘルスケアがより大切になっていることが明らかになっています。

しかし、実際のところ、なかなかストレスチェックを含めて、従業員のメンタルヘルスまで使用者側の管理の手が回っていないことが多いのではないでしょうか。

メンタルヘルスの不調は様々な原因に基づいて発症することがあります。

とても難しい問題ではありますが、丁寧に向き合って予防や対処を考えていかなければなりません。お悩みがある場合には、まず弁護士に相談してみることがおすすめです。

裁判例のご紹介(トワード事件・福岡地裁令和5年2月28日判決)

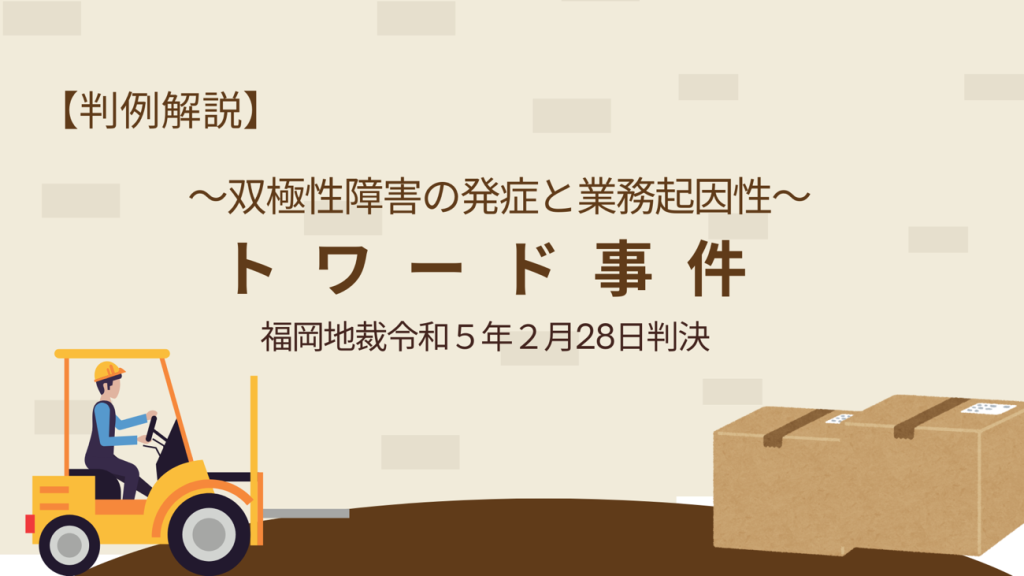

さて、今回は、物流センターにおいて検品作業及びフォークリフトによる荷下ろし作業に従事していた従業員が、長時間労働によって双極性障害を発症したと主張して、会社を訴えた事案をご紹介します。

どんな事案?

この事案は、Y社の従業員として物流センターにおける検品作業やフォークリフトによる荷下ろし作業などに従事していたXさんが、長時間労働によって双極性障害を発症したと主張して、Y社に対し、損害賠償の支払いなどを求めたものです。

何が起きた?

Xさんについて

Xさんは、平成26年7月1日、Y社に入社しました。

Y社は、貨物自動車による運送業及び倉庫業などを目的とする会社でした。

そして、Xさんは、同年7月14日からY社が設置するBセンターで勤務し、D製品の仕分け、検品業務及びフォークリフトによる荷卸し業務などに従事していました。

なお、Bセンターは、主にD製品の物流拠点となっていました。

Bセンターで勤務していました

Xさんのダブルワーク

Xさんは、平成26年4月、派遣会社であるL社に派遣登録し、派遣先であるM社M1営業所M2倉庫にて、週5日から6日、概ね午前9時頃から午後6、7時頃までの間、時給1000円で倉庫内作業に従事していました。

また、Xさんは、同年5月頃、N社にも派遣登録し、同月からM2倉庫の倉庫内作業に加えて、派遣先であるY社のCセンターで、概ね週3日程度、午後7時から翌日午前1時から午後3時頃までの間、時給1000円で倉庫内業務に従事しました。

M2倉庫にも、Cセンターにもあわせて働いていました

Xさんの労働時間

上記のようなXさんのダブルワークにより、Xさんの総労働時間は、次のようになっていました。

| 期間 | M2倉庫 | Cセンター |

|---|---|---|

| 平成26年5月1日から同月31日までの間 | 196時間 | 57時間45分 |

| 平成26年6月1日から同月30日までの間 | 178時間 | 83時間25分 |

適応障害等の診断

平成26年10月、Xさんは、メニエール病及び適応障害の診断を受けました。

また、同年11月には、Xさんは、自律神経失調症との診断を受けました。

そこで、Xさんは、Y社に対して診断書を提出したところ、Y社からは口頭で給食を命じられ、同月12日以降、Xさんは休職することになりました。

また、同年12月には、Xさんは、別の医師から適応障害であるとの診断を受けましたが、その後、双極性障害も視野に入れて投薬治療を進めることになりました。

適応障害になってしまいました…

労災保険の支給

Xさんは、平成27年10月に福岡東労働基準監督署長に対して、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付及び療養補償給付の請求を行ないました。

これに対し、福岡東労基署長は、平成28年2月29日、休業補償給付の支給決定を行うとともに、同年3月31日、療養補償給付の支給決定を行いました。

また、令和2年3月3日、Xさんが福岡東労基署長に対して、労災保険法に基づく障害補償給付の請求を行ないました。

これに対し、福岡東労基署長は、同月19日、Xさんに残存する後遺障害について、障害補償給付の支給決定を行ないました。なお、Xさんは後遺障害等級を不服として審査請求及び再審査請求を行いましたが、これについてはいずれも棄却されています。

訴えの提起

その後、Xさんは、Y社の長時間労働によって双極性障害を発症したものであると主張し、Y社に対して、損害賠償の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張とY社の反論

この裁判で、Xさんは、Y社の長時間労働によって双極性障害を発症したと主張して、Y社に損害賠償を求めていました。

これに対して、Y社側は、

・そもそもXさんの双極性障害の発症について業務起因性(因果関係)は認められない。

・仮に双極性障害の発症が過重労働を原因とするものであったとしても、Y社には予見可能性はなかった。

などと反論していました。

争点

そこで、裁判では、

争点①双極性障害(本件疾病)発症とY社における業務との間に相当因果関係(業務起因性)が認められるか?

争点②Y社に注意義務違反または安全配慮義務違反が認められるか?

などが問題になりました。

※なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。

裁判所の判断

裁判所は、上記の争点について、次のように判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①双極性障害(本件疾病)発症とY社における業務との間に相当因果関係(業務起因性)が認められるか? | 本件疾病発症とY社における業務との間には相当因果関係(業務起因性)が認められる。 |

| ②Y社に注意義務違反または安全配慮義務違反が認められるか? | Y社には注意義務違反、安全配慮義務違反がある。 |

本判決のポイント(要旨)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

争点①双極性障害(本件疾病)発症とY社における業務との間に相当因果関係(業務起因性)が認められるか?

まず、裁判所は、医師の診断状況や本件疾病発症前のXさんの労働時間数などに照らし、Y社における業務が、Xさんに本件疾病を発症させるに足りる強い心理的負荷を与える過重労働であったとして、業務との相当因果関係(業務起因性)を認めました。

「(…)Xさんは、平成26年10月27日、Cクリニックにおいて適応障害と診断され、同年12月1日には、E病院のF医師からも、同様の診断をされたものの、その後、そう状態のエピソードが判明し、診断名が双極性障害に変更されたことが認められる。そして、F医師の上記診断に加え、地方労災医員のQ医師においても、Xさんの傷病名を双極性感情障害とし、その発症時期を平成26年10月27日頃とする旨の意見を述べていること(…)からすると、Xさんは、同日、双極性障害(本件疾病)を発症したものと認めるのが相当である。

双極性障害は、過重労働によって発症し得る精神疾患であると医学的に理解され、ICD-10(国際疾病分類第10回修正版)において気分(感情)障害(F3)の一つに分類されており(F31)、業務起因性の有無に関する認定基準「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号。乙3)によっても、業務に関連して発病する可能性のある精神障害と認められている。(…)

そして、本件疾病発症前のXさんの時間外労働時間数は、発症1か月前(平成26年9月28日から10月27日まで)が126時間41分、発症2か月前(同年8月29日から同年9月27日まで)が182時間58分、発症3か月前(同年7月30日から同年8月28日まで)が100時間65分に及び、本件疾病の発症直前の2か月間で月120時間以上、3か月間で月100時間以上という長時間労働となっていたものであって、同年8月において、午前3時頃からの深夜帯にわたる勤務も多数回行われていたことも踏まえると(…)、その心理的負荷は強大であったといえ、Y社における業務は、Xさんに本件疾病を発症させるに足りる強い心理的負荷を与える過重労働であったということができる。この点、本件支給決定においても、福岡東労基署長は、Xさんの本件疾病について、Y社での長時間労働によって発症したものとして、業務起因性を認定している(…)。

さらに、XさんがY社における過重労働によって本件疾病を発症したことについては、以下のとおり、Xさんを診断した医師らの意見によっても裏付けられている(…)。

以上によれば、本件疾病の発症については、業務起因性を認めることができる。」

争点②Y社に注意義務違反または安全配慮義務違反が認められるか?

➤Y社の注意義務違反について

その上で、使用者には、雇用契約上、労働者の心身の健康に関する注意義務を負うところ、Y社はかかる注意義務に違反してXさんを長時間労働におき、本件疾病を発症させたとして、Y社の注意義務違反・安全配慮義務違反を認めました。

「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険があることは、広く知られているところである。したがって、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、労働者の労働時間、勤務状況等を把握して、労働者にとって長時間又は過酷な労働とならないように配慮するのみならず、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負うと解するのが相当であり、かかる義務は、使用者が雇用契約に付随して被用者に対して負う信義則上の安全配慮義務であるとともに、一般不法行為法上の注意義務でもあるというべきである(最高裁平成10年(オ)第217号、同年(オ)第218号平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1165頁参照)。

これを本件についてみるに、Y社は、使用者として、Xさんを主にフォークリフト業務に従事させていたところ、同部署から退職者が出た際にも適切な人員体制の整備や業務量の調整を行い、Xさんに過重な業務を行わせることのないよう労働環境を整備すべき注意義務を負っていたといわざるを得ない。

そして、Y社は、シフトの調整やタイムカードの確認等の際に、Xさんの労働時間を把握することができたにもかかわらず、Xさんを極めて長時間の労働に従事させているのであり、Xさんが本件疾病を発症する前の時間外労働時間数は、発症1か月前(平成26年9月28日から10月27日まで)が126時間41分、発症2か月前(同年8月29日から同年9月27日まで)が182時間58分、発症3か月前(同年7月30日から同年8月28日まで)が100時間55分に及んでいたものであって(…)、Xさんを心理的負荷の強い著しい長時間労働に従事させていたことは明らかであって、Y社が上記義務を怠ったものと認めるのが相当である。

したがって、Y社には、不法行為を構成する注意義務違反があったものと認められる(…)。」

➤Y社には予見可能性もあった

なお、Y社は、Xさんの本件疾病の発症について予見可能性がなかったと主張していましたが、裁判所は、このY社の主張を排斥しています。

「(…)また、Y社は、Xさんの本件疾病の発症について予見可能性がなかった旨主張する。

しかしながら、(…)長時間労働の継続等により疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なうおそれがあることは広く知られているところであり、精神疾患の発症はその一態様である。そうすると、使用者としては、上記のような結果を生じさせる原因となる危険な状態の発生自体を回避する必要があるというべきであり、事前に使用者側が当該労働者の具体的な健康状態の悪化を認識することが困難であったとしても、そのことだけで予見可能性がなかったとはいえないのであって、当該労働者の健康状態の悪化を現に認識していたか、あるいは、それを現に認識していなかったとしても、就労環境等に照らして、労働者の健康状態が悪化するおそれがあることを容易に認識し得たというような場合には、結果の予見可能性が認められるものと解するのが相当である。

これを本件についてみると、Y社はシフトやタイムカードによって、Xさんの労働時間を逐一把握することができていたものであって、上記(…)のXさんの時間外労働数からすれば、Xさんが、過度の肉体的・心理的負担を伴う勤務状態を継続していたことは容易に把握できたものといえ、Y社において、このような勤務状態がXさんの健康状態の悪化を招くことを認識し得たといえる。

したがって、Y社には、本件疾病の発症について予見可能性が認められる。」

結論(Y社は損害賠償義務を負う)

このような検討を踏まえ、裁判所は、Y社がXさんに対して損害賠償義務を負うと判断しました。

「以上によれば、Y社は、Xさんに対し、上記(…)の注意義務違反に基づき、本件疾病の発症について、不法行為による損害賠償責任を負う。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回は、過重労働による双極性障害の発症と業務起因性の有無、また会社の注意義務違反の有無が争われた裁判例をご紹介しました。

この事案では、労働者の総労働時間数が相当時間にのぼっており、さらには深夜帯の労働も多数回あったという状況でした。裁判所は、このような労務従事の状況や医師の判断などを考慮にいれながら、業務起因性を認めています。

近年、会社の安全配慮義務違反(注意義務違反)が争われる事案が増えてきています。

会社としては、改めて従業員の方の就業状況や就業環境の把握に努め、必要な改善措置などを適宜・適切に講じていくことが求められます。

使用者の安全配慮義務についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)