客室乗務員の休憩時間が確保されていない?【ジェットスター・ジャパン事件】

- 川崎市内で小売店を経営しています。お客さんは少ないのですがいつくるかが分からないので、休憩時間中であっても従業員は対応をしてくれています。果たして休憩時間中にこのような対応をしてもらっていいのかが不安です。休憩時間について教えてください。

- 労働基準法34条では、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与えなくてはならないとされています。休憩時間といえるかどうかは、労働者を完全に労働から離れている(指揮監督下から解放する)かどうかがポイントになります。

詳しくは企業側労働問題に強い弁護士法人ASKにお問い合わせください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働者の休憩時間とは?

労働基準法第34条では、労働者の

・労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合には、少なくとも45分

・労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間

の休憩を与えなければならないことが定められています。

この休憩時間は、労働者の権利として認められたものです。

そのため、使用者は休憩時間の間、労働者を完全に労働から離れることができる(指揮監督下から解放する)ようにしなければなりません。

例えば、「お昼休み中、万が一、来客があったら応対お願いね」などとしていた場合には、仮に本当に来客がなかったとしても、法律に定められた休憩時間が付与されているとはいえない、と判断されることになります。

したがって、使用者としては、休憩時間は労働から解放することである、と理解し、労働者の休憩時間を十分に確保することが求められます。

裁判例のご紹介(ジェットスター・ジャパン事件・東京地裁令和7年4月22日判決)

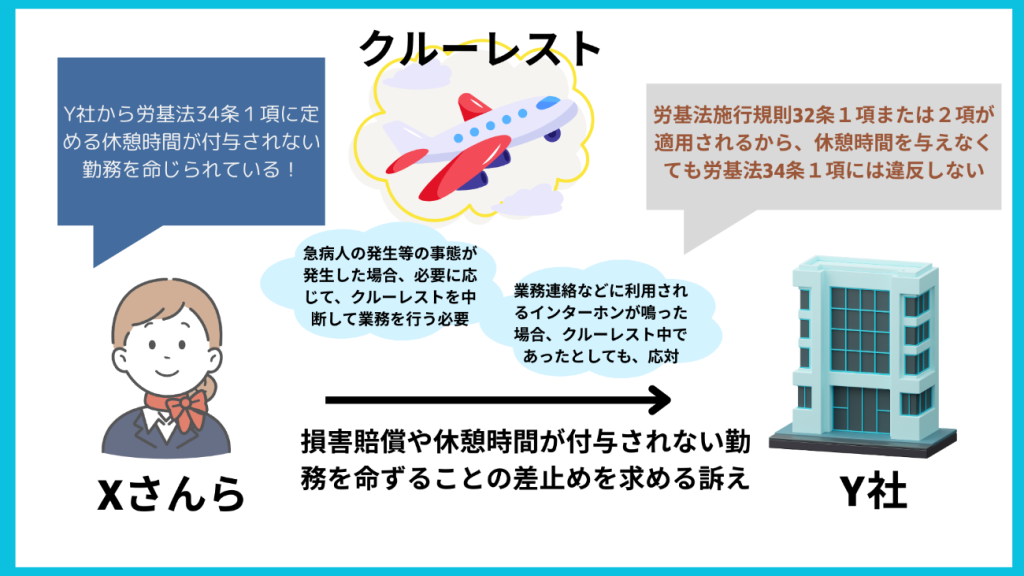

さて、航空会社の客室乗務員として勤務している(していた)Xさんらが、労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられたとして、会社に対し、損害賠償や違法な勤務を命ずることの差止めなどを求めた事案です。

どんな事案?

この事案は、航空運送事業を営むY社との間で労働契約を締結して勤務している(していた)Xさんらが、Y社から労基法34条1項に定める休憩時間が付与されない勤務を命じられたとして、Y社に対し、損害賠償や休憩時間が付与されない勤務を命ずることの差止めを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、定期航空運送事業者等を行う会社であり、令和元年8月1日時点で、従業員数は約1000名でした。

Y社は、客室乗務員に対して、国内線については2〜4区間の連続した乗務を、国際線については2区間の連続した乗務を指示していました。

Xさんらについて

Xさんらは、Y社との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務をしています(一部のXさんらは、すでに退職していました)。

客室乗務員には、客室乗務員及び運航を管理し、顧客サービスおよび客室の保安の責任を持つ客室サービスマネージャー(CSM)という役職がありました。

客室乗務員をしています。「客室サービスマネージャー(CSM)」という役職についています。

乗務員へのクルーレストの割り当て

客室乗務員は、運行中の機内において機長の指揮監督下にあり(航空法73条)、客室の安全の確保に関する業務を行うことがその責務の一つとされていました。

CSMは、客室乗務員による客室サービスが終了した時点で、残りの運航時間等を考慮して、各客室乗務員にキャビンクルーレスト(クルーレスト)を割り当てることとされていました。

A320という型式の航空機(4名の客室乗務員を配置、客席数180席)については最大で同時に2名が、A321という型式の航空機(5名の客室乗務員を配置、客席数238席)については最大で同時に3名がクルーレストの割り当てをされていました。

客室サービスが終了した時点で、クルーレストが割り当てられることになっていました。

クルーレストの実態

客室乗務員は、クルーレストを割り当てられた際、ギャレー(客室乗務員が客室サービスとして提供する職員、飲料の準備等を行うための場所)内で過ごすことが多くみられました。

ギャレーの入り口にはカーテンが設置されているのみであり、特に後方のギャレーはトイレに近い位置にありました。

また、客室乗務員は、急病人の発生等の事態が発生した場合、必要に応じて、クルーレストを中断して業務を行う必要があったほか、業務連絡などに利用されるインターホンが鳴った場合、クルーレスト中であったとしても、これに応対していました。

クルーレストの最中でも、急病人の発生やインターホンの応対はしていました。

便間時間の運用

Y社では、便間時間(前便の到着時刻から次便の出発時刻までの時間)は最短で35分に設定されていました。

そして、ブロックイン時刻(航空機が到着地の空港の駐車場に入り停止する時刻)後に客室乗務員が行うドアモードの変更、乗客降機、客室内簡易清掃、セキュリティチェックなどの業務には、少なくとも16分を要していました。

また、乗客の搭乗開始は、国内線につきプッシュバック時刻(航空機が出発地の空港の駐車場を離れて滑走路に向かい始める時刻)の19分前(ただし、始発便は30分前)とされており、国際便につき出発時刻の30分前とされていました。

便間時間は最短35分で、その間に作業をしていました。

訴えの提起

このようなクルーレストの実態などに鑑み、Xさんは、Y社から労基法34条1項に定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事していたこと、またその恐れがあることなどを主張して、Y社に対し、損害賠償や休憩時間が付与されない勤務を命ずることの差止めを求める訴えを提起しました。

問題になったこと

Xさんらの主張

この裁判で、Xさんらは、Y社から労基法34条1項に定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事して精神的苦痛を被ったことや、Y社から休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあることなどを主張していました。

Y社側の反論

これに対して、Y社側は、そもそもXさんらについては、労働基準法施行規則32条1項または2項が適用されるので、Xさんらに休憩時間を与えていなかったとしても、労基法34条1項に違反することはないなどと反論していました。

労働基準法施行規則32条とは

労働基準法施行規則32条1項の定め

① 使用者は、(…)航空機に乗務する(…)給仕(…)(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの(…)については、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

と定められています。

労働基準法施行規則32条2項の定め

また、労働基準法施行規則32条2項では、

② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

と定めています。

裁判で問題になったこと

そこで、裁判では、“Y社がXさんに対して命じた勤務の内容が、労働基準法34条1項に違反するのかどうか?”が争点になりました。

そして、この争点を判断するにあたり、裁判では、

- 問題①Xさんらに労基法施行規則32条1項が適用されるのかどうか?

- 問題②仮に①が適用されないとして、労基法施行規則32条2項の適用により、Xさんらに休憩時間を与えないことができるのかどうか?

がそれぞれ問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、次のように判断をしました。

| 問題点/争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| 問題① Xさんらに労基法施行規則32条1項が適用されるのかどうか? | Xさんらに労基法施行規則32条1項は適用されない |

| 問題② 仮に①が適用されないとして、労基法施行規則32条2項の適用により、Xさんらに休憩時間を与えないことができるのかどうか? | 休憩時間や労基法施行規則32条2項所定の時間が確保されていたとはいえないから、Y社がXさんらに休憩時間を与えないことができない |

| (争点)Y社がXさんに対して命じた勤務の内容が、労働基準法34条1項に違反するのかどうか? | Y社が命じた勤務の内容は、労基法34条1項に違反している |

本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

問題①Xさんらに労基法施行規則32条1項が適用されるのかどうか?

まず、裁判所は、Xさんらが航空機に常務する「給仕」をする乗務員には該当するものの、「長距離にわたり継続して乗務するもの」には該当しないことから、Xさんらに労基法施行規則32条1項は適用されないと判断しました。

➤Xさんらは「給仕」にはあたる

「(…)航空機の客室乗務員は、同項の航空機に常務する「給仕」に該当するから、Xさんらは上記「給仕」に該当するということができる。」

➤Xさんらは「長距離にわたり継続して常務するもの」にはあたらない

「しかしながら、同項は、乗務員が労基法34条1項の規定する労働時間(6時間)を超えて継続して常務する場合においては、その時間内に休憩時間を与えることができないことを考慮して、同項の例外を規定したものというべきであるから、「長期間」とは、時間距離にして6時間以上を要するものをいうと解すべきところ(…)本件で請求の対象となっている常務は、複数回の離着陸を行い、便間時間をはさみつつ、常務を繰り返すというものであることが認められ、その各運航における継続した常務時間はいずれも6時間に達していない。そうすると、Xさんらは、「長距離にわたり継続して常務するもの」には該当しないから、同項の適用があるとはいえない。(…)」

問題②仮に①が適用されないとして、労基法施行規則32条2項の適用により、Xさんらに休憩時間を与えないことができるのかどうか?

次に、裁判所は、Xさんらについて、休憩時間及び労基法施行規則32条2項所定の時間が確保されていたとはいえないから、Y社がXさんらに休憩時間を与えないことはできないと判断しました。

➤Xさんらは業務の性質上、休憩時間を与えることができないとはいえる

「(…)Xさんらについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合に当たるということができる。」

➤労基規則32条2項の「その他の時間」とは?

「しかし、(…)労基規則32条2項の「その他の時間」とは、使用者の指揮監督下にあるものの、停車時間、折返しによる待合せ時間のように、実際に常務しない時間と同程度に精神的肉体的に緊張度が低いと認められる時間をいうものと解するのが相当である。そこで、以下、便間時間及びクルーレストが「その他の時間」に該当するか否か及びその合計時間が労基法34条1項所定の休憩時間に相当するかを検討する。

➤便間時間の合計は労基法34条1項所定の休憩時間に相当しない

「(…)1回の便間時間において、客室乗務員は、少なくとも、(…)合計35分間(国際線については46分間)は業務に従事していることが認められる(以下、この時間を「便間業務時間」という。)そして(…)便間業務時間については、客室内の安全確保等を目的とする具体的な業務が行われている点で、実際に常務しない時間等と同程度に肉体的精神的に緊張度の低いと認められる時間に当たらないことは明らかであるから、本件各勤務パターンにおいて、労基規則32条2項所定の「その他の時間」に該当し得るのは、便間時間から便間業務時間を差し引いた時間(以下「業務外便間時間」という。)に限られ、その時間数は、(…)いずれも労基法34条1項所定の休憩時間の時間数には達しない。(…)」

➤クルーレストは労基規則32条2項所定の「その他の時間」には相当しない

「(…)クルーレストは(…)乗客が、クルーレスト中の客室乗務員に要望又は質問をし、当該客室乗務員が、事実上、これに対応する必要が生ずる場面も相応にあったというべきである。

さらに、客室乗務員は、機長の指揮監督下で客室の安全の確保に関する業務を行うことがその責務の一つとされており、急病人の発生等の事態が生じた場合、必要に応じて、クルーレストを中断して業務を行う必要があったほか、客室乗務員は、クルーレスト中であっても、インターホンが鳴れば、これに応答していたというのである。(…)

以上によれば、クルーレストは、停車時間、折返しによる待合せ時間のように実際に常務しない時間と同程度に精神的肉体的に緊張度が低いと認められる時間に該当するとはいえないため、労基規則32条2項所定の「その他の時間」には該当し得ない。」

➤休憩時間を付与する必要がない場合にはあたらない

「そうすると(…)便間時間及び運航中のクルーレストによって労基規則32条2項所定の時間の合計が労基法34条1項の休憩時間に相当することにはならず、労基規則32条2項の適用によって、休憩時間を付与する必要はない旨のY社の主張は採用することができない。」

結論

裁判所は、このような検討を踏まえて、XさんらのY社に対する損害賠償請求を認めるとともに、休憩時間を付与しない勤務を命ずることの差止め請求も認めました。

「(…)労基法34条は、ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させ、その健康を維持するため、労働時間の途中に休憩時間を与えるべきことを規定したものと解されるところ、Y社がXさんらに対して同条に違反する勤務を命じたことは、労働者の健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)に違反するというべきであるから、Y社は、これによりXさんらに生じた損害について賠償する責任を負う。

(…)Y社が、現職Xさんらに対し、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(ただし、労基規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に相当する場合を除く。)を命ずることの差止めを求める限度で理由がある。(…)」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、航空機の客室乗務員の休憩時間をめぐる裁判例を取り上げました。

労働基準法施行規則32条では、同条の定める場合に、使用者が休憩時間を与えないことができることが規定されています。

しかし、本判決も指摘しているように、本来、休憩時間は、ある程度の労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復し、健康を維持するためのものであり、使用者が一方的に休憩時間を取り上げることはできません。また、労働者の健康のためにも、十分な休憩時間を設けることが重要であることはいうまでもありません。

近年では、労働者の待機時間をめぐる争いも増えてきています。

休憩時間の確保などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)