出来高払制の業績給の有効性【サカイ引越センター事件】(東京高裁令和6年5月15日判決)

Recently updated on 2025-03-20

- 川崎市で運送業を営んでいます。ダラダラと長時間働くより成果を上げた人に報いるため、成果報酬制度を導入したいと考えています。導入に当たってどのような注意点がありますでしょうか。

- 成果報酬制度は、労働基準法上「出来高払制」(労働基準法27条)として規定されており、採用すること自体は否定されていません。また、出来高払制による給料の場合、時間外手当ての計算単価も低く抑えることができるので、使用者にとっても一定の合理化効果があります。

しかしながら、完全に労働時間を無視することはできず、労働時間に応じた一定額の保障をしなければなりません。また、その成果報酬部分が、「労働給付の成果に応じた賃金と実質的に評価」できるものでなくてはならず、単に相関関係があるだけでは足りません。

制度設計に当たってはこうした裁判所の考え方を踏まえつつ行う必要があります。弁護士と相談しながら作成していきましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

出来高払制とは?

賃金の仕組み

賃金は、大きくわけて、所定労働時間内の労働に対して支払われる所定内賃金と、所定労働時間外の労働に対して支払われる所定外賃金に大別されます。

| 所定内賃金 | 基本給、諸手当 |

| 所定外賃金 | 所定外労働手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金 |

このうち、基本給は、労働者に対して支給される賃金のうち、基本的な給与です。

基本給は、決定単位によって、月給制(完全月給制/日給月給制)、日給制、時間給制、年俸制などに分けられます。

また、基本給の決定基準は、

- 属人的な要素を基準とする属人給(年俸給や勤続給、学歴給、経験給など)

- 仕事的要素を基準とする仕事給(職務給、職能給、成果給、歩合給など)

- 属人給と仕事給を総合的に勘案する総合給

の3種類があります。

運送業でよく採用される出来高払制

さて、2024年4月からは、トラックドライバーの時間外労働960時間上限規制と改正改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)が適用されることになりました。

当初から、働き方改革関連法の施行については、労働時間が短くなることによって輸送能力が低下し、「モノが運べない」ことから物資が不足する状況に陥ることが懸念されていましたが、実際に物流がまわらない状況が生じています。

そんな運送業で採用されるケースが多い給与制度が「出来高払制」です。

出来高払制であれば、労働者も働くほど給与を取得することができるため、人手不足も相まって厳しい状況におかれている物流業においては、特にインセンティブになるのではないか、と考えられることが多いのです。

出来高払制でも割増賃金の支払いは必要

しかし、「出来高払制」といっても、成果がない場合には一銭たりとも支払わないということが許されるわけではありません。

労働基準法27条(出来高払制の保障給)では、

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

と定められており、使用者は労働時間に応じた定額の賃金の保障をしなければならないものとされています。

また、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)1項では、

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

と定められており、出来高給制を採用する場合であっても、労働者に対して時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の負担の軽減にはなり得る

他方で、出来高制の歩合給は残業時間も含めた総労働時間に対する対価として捉えられるため、割増賃金の算定基礎となる賃金の計算においても総労働時間で割ることになることから(労働基準法施行規則19条1項6号)、時間単価(時給)が低額になります。

また、割増賃金も通常の時間外労働の場合では1.25倍しなければなりませんが、0.25倍で足りることになっています。

- 時間給=出来高給÷当月の総労働時間(残業時間を含む)

- 出来高給部分の割増賃金=出来高給÷当月の総労働時間(残業時間を含む)×0.25×残業時間

そのため、使用者側としては割増賃金の負担を軽減するために出来高払制度を導入することも考えられます。

サカイ引越センター事件・東京高裁令和6年5月15日判決

さて、今回はそんな出来高払制の業績給の有効性をめぐり争われた事件をご紹介します。

※なお、これまでは東京地裁立川支部令和5年8月9日判決をご紹介しておりましたが、今回、控訴審の判決が出されたことから、記事の内容を更新しました※

事案の概要

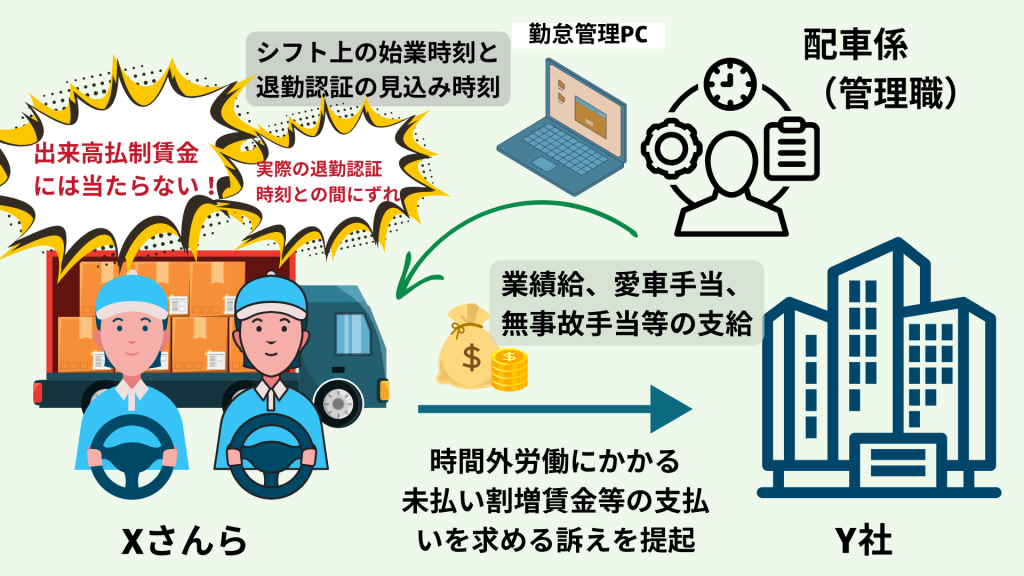

本件は、Y社に現業職として雇用されて引越運送業務に従事していたXさんらが、時間外労働にかかる割増賃金が未払いであると主張し、未払いの割増賃金と労働基準法114条に基づく付加金の支払いを求めた事案です。

事実の経過

Xさんらの勤務と賃金の状況

Xさんらは、平成25年に引越運送、引越付帯サービス等を業とするY社に入社し、Y社のG支社において引越運送業務(現業職)に従事していました。

Y社は、現業職に対して、基本給のほか、業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当、無事故手当、アンケート手当及びその他・その他2の名目で賃金を支払っていました。

作業の割当て

現業職に対する作業の割当て(配車)は、配車係と呼ばれる主任や支社長付などの管理職が行っていました。

午前便については前日の配車表の記載により確定し、午後便については午前便の終了後に配車係の指示により確定することになっていました。

ただし、配車について客観的な基準はなく、配車係の裁量に委ねられていました。

勤怠管理

Y社は従業員に対して、勤怠管理パソコンで出勤・退勤認証を行わせていたほか、拘束時間管理表によって始業と終業の時刻を自己申告させていました。

Xさんらの同表の「出社時刻」欄には、管理職の指示により、シフト上の始業時刻を記入し、同表の「退社時刻」欄には、退勤認証の見込み時刻を記入して事故深刻していましたが、実際に退勤認証を行った時刻との間にはずれが生じることが多々ありました。

また、Y社では、勤務中の作業服着用が義務付けられ、勤務外の作業服着用が禁止されていたため、Xさんらのような現業職は、出勤後および退勤前にG支社において着替えをしなければなりませんでした。

そして、G支社では、シフト上の始業時刻から5分頃までの間に朝礼が開始されていました。

協定届の提出

G支社は、「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を見たか労働基準監督署に届け出ていましたが、G支社においては、各月の30日前までに従業員の公休予定表を作成・周知することが徹底されていませんでした。

また、G支社においては、いったん公休予定表が作成された後でも、従業員らの申出以外の理由によって、公休予定日が変更になることも稀ではありませんでした。

訴えの提起

Xさんらは、業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当、無事故手当については労働基準法規則19条1項6号所定の「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」には該当しない等と主張したうえで、時間外労働にかかる割増賃金の未払いがあるとして、Y社に対し、未払い賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件では、

①業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当、無事故手当について労働基準法規則19条1項6号所定の「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」に該当するか否か

②アンケート手当およびその他・その他2について労働基準法規則21条4号所定の「臨時に支払われた賃金」に該当するか否か

③Xさんらの実労働時間

④1年単位の変形労働時間制に関するG支社における労使協定が有効か否か

などが主要な争点となりました。

一審判決(東京地裁立川支部令和5年8月9日判決)の要旨

一審判決は、各争点について、Y社がXさんらに対して未払い割増賃金等の支払義務があるとの判断を示しました。

| 争点① | 業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当、無事故手当について労働基準法規則19条1項6号所定の「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」に該当するか否か | いずれも出来高払制賃金には該当しない |

| 争点② | アンケート手当およびその他・その他2について労働基準法規則21条4号所定の「臨時に支払われた賃金」に該当するか否か | いずれも臨時に支払われた賃金には該当しない |

| 争点③ | Xさんらの実労働時間 | Xさんらの主張を一部認定 |

| 争点④ | 1年単位の変形労働時間制に関するG支社における労使協定が有効か否か | 変形労働時間制は労基法32条の4の要件を充足しておらず無効 |

争点①業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当及び無事故手当の労働基準法規則19条1項6号所定「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」該当性

出来高払制その他の請負制とは

労基法27条及び労基法施行規則19条1項6号の「出来高払制その他の請負制」とは、労働者の賃金が労働給付の成果に応じて一定比率で定められている仕組みを指すものと解するのが相当であり、出来高払制賃金とは、そのような仕組みの下で労働者に支払われるべき賃金のことをいうと解するのが相当である。

業績給A(売上給)について

業績給A(売上給)は、売上額に応じて支給される賃金である(…)。現業職の労働給付の成果とは作業量や運転距離であるところ、売上額は営業職の交渉力如何により必ずしも作業量等と一致しないこと、作業量等は助手の経験値や顧客の対応による影響を受けること、午前便に負担の大きい案件の割当てを受けるとその終了が遅くなり、午後便の配車の有無及び内容等にも影響し得ること等(…)に照らすと、売上額は、現業職の労働給付の成果(作業量等)と必ずしも連動するものではない。

さらに、業績給A(売上給)は、現業職が配車係から案件の割当て(配車)を受けて得られる賃金であるが、配車について客観的な基準はなく、配車係の裁量に委ねられている(…)。

また、売上額とされる「車両・人件費値引後合計」額自体は現業職には示されておらず、また、営業職の売上給には上限は設けられていないのに対し現業職の売上給には上限が設けられているなど(…)、現業職に対するインセンティブとしての機能も限定的であった。

現業職としては結局のところ、売上額の多寡にかかわらず、専ら配車係が全体のバランスを考慮しつつ、裁量によって指示する案件の割当てに従って決められた作業をするほかはなかったといえる。

したがって、業績給A(売上給)は、現業職の労働給付の成果に応じた賃金と実質的に評価することはできず、出来高払制賃金に該当するとは認められない。

業績給A(件数給)について

業績給A(件数給)は、作業件数と車格に応じて支給される賃金である(…)。しかし、引っ越しの規模は様々であり、規模の大きい案件であれば1日1件しかできないが、規模の小さい案件であれば4件回すことも可能であること(…)などに照らすと、作業件数は、現業職の労働給付の成果(作業量等)と必ずしも連動するものではない。また、(…)案件の割当ては配車係が行うものであり、業績給A(件数給)は、現業職の自助努力が反映される賃金であったとはいい難く、実際、配車係は現業職の労働時間のバランス等に配慮して案件を割り当てていたことから、平均してみれば現業職間にさほどの差異が生じるものでもなかった(…)。

したがって、業績給A(件数給)は、現業職の労働給付の成果に応じた賃金と実質的に評価することはできず、出来高払制賃金に該当するとは認められない。

業績給Bについて

業績給Bは、現業職が、配車係の指示により、長距離運転(150km以上)、ピアノの搬出・搬入、応援、資材引取等の一定の作業を行った場合に、ポイント表に基づいて支給される賃金であり(…)、現業職に義務付けられた業務の一環の中でY社の指示に基づいて行われる特定の作業についてその内容に応じた手当を付けるものであって(…)現業職の自助努力が反映される賃金であったとはいい難い。

したがって、業績給Bは、現業職の労働給付の成果に応じた賃金と実質的に評価することはできず、出来高払制賃金に該当するとは認められない。

愛車手当について

愛車手当は、車両の洗車やワックスがけを行った場合に支給される賃金であるが、洗車等は、Y社による定期的な指示に基づくものであり(…)、労働契約上、現業職に義務付けられた引越作業に付随する業務(準備行為)であるとみられ、また、支給額も、1月に作業4回分までに制限されていたこと(…)を踏まえると、現業職の労働給付の成果に応じて一定比率で定められた賃金とは評価することができず、出来高払制賃金に該当するとは認められない。

無事故手当について

無事故手当は、無事故に関する所定の条件を満たした場合に支給される賃金である(…)。しかし、これらの条件を満たすことは、現業職の労働給付の成果(作業量等)と評価することができず、支給額も、定額(月額1万円)であった(…)。

したがって、無事故手当は、現業職の労働給付の成果に応じて一定比率で定められた賃金であるとはいえず、出来高払制賃金に該当するとは認められない。

争点②アンケート手当およびその他・その他2の労働基準法規則21条4号所定「臨時に支払われた賃金」該当性

臨時に支払われた賃金とは

労基法施行規則21条4号の「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものである。(昭和22年9月13日発基17号参照)

アンケート手当について

アンケート手当は、顧客からのアンケート評価と枚数に応じて支給される賃金であり(…)、支給事由の発生が不確定なものである。しかし、(…)全体的にみれば、非常にまれに発生するものとはいえない。

したがって、アンケート手当は、臨時に支払われた賃金に該当するとは認められず、割増賃金の算定基礎から除外されない。

その他・その他2について

その他・その他2は、一時的なキャンペーンに基づく支給金、最低賃金を満たすための賃金保障、給与体系の見直しにより不足額が生じた場合に支給される賃金であり(…)、内容によっては、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものとなり得るが、Y社は、(…)その具体的内容を明らかにしない。

したがって、その他・その他2は、臨時に支払われた賃金に該当するとは認められず、割増賃金の算定基礎から除外されない。

争点③実労働時間

判断枠組み

労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、また、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事務所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。

本件の検討

これを本件についてみるに、(…)Xさんらは、引越運送業務の準備行為である着替えをG支社内において行うことをY社から義務付けられていたといえるから、出勤時の着替えに要した5分間は、Y社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。

(…)したがって、Xさんらの始業時刻は、始業の自己申告時刻(シフト上の始業時刻)の5分前と認めるのが相当である。

退勤前の着替えに要した5分間は、Y社の指揮命令下に置かれたものと評価することができる。

したがって、Xさんらの終業時刻は、退勤認証時刻(ただし、同時刻が認定できない日については終業の自己申告時刻)の5分後と認めるのが相当である(…)。

争点④1年単位の変形労働時間制に関するG支社における労使協定の有効性

判断枠組み

1年単位の変形労働時間制は、使用者が、労使協定により、〈1〉対象労働者の範囲、〈2〉対象期間、〈3〉特定期間、〈4〉労働日及び労働日ごとの労働時間、〈5〉労使協定の有効期間について定めたときは、1か月を超え1年以内の対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり、〈4〉に関し、対象期間を1か月以上の期間で区分して、その最初の期間についてのみ労働日及び労働日ごとの労働時間を特定し、その後の各期間については労働日数及び総労働時間を定める方法によることも許容されているが、その場合には、各期間の初日の30日前までに、事業場の過半数代表の同意を得て、当該期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を書面で特定しなければならないものとされている(労基法32条の4第1項、第2項、労基法施行規則12条の4第1項、第2項)。

変形労働時間制において、労働時間の特定を求める趣旨は、労働時間の不規則な配分によって労働者の生活に与える影響を小さくすることにあるところ、労基法89条は、就業規則で始業及び終業の時刻並びに休日を定めることと規定しているから、1年単位の変形労働時間制を採用する場合にも、就業規則において、対象期間における各日の始業及び終業の時刻並びに休日を定める必要があるというべきである。そして、対象期間を1か月以上の期間で区分して、その最初の期間についてのみ労働日及び労働日ごとの労働時間を特定し、その後の各期間については労働日数及び総労働時間を定める方法による場合においては、少なくとも就業規則において、勤務の種類ごとの始業・終業時刻及び休日並びに当該勤務の組合せについての考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定め、これに従って、各日ごとの勤務割は、最初の期間におけるものは当該期間の開始前までに、最初の期間以外の各期間におけるものは当該各期間の初日の30日前までに、それぞれ具体的に定めることを要すると解するのが相当である。(平成11年1月29日基発45号参照)

また、1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるから、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用することはできない。(平成6年5月31日基発330号、平成9年3月28日基発210号、平成11年3月31日基発168号参照)

本件の検討

これを本件についてみるに、(…)労基法32条の4及び89条の趣旨に照らし、現業職の労働時間が、書面により始業・終業時刻をもって特定されていたと評価することはできない。また、そもそも、(…)G支社においては、各月の30日前までに従業員の公休予定表を作成・周知する取扱いが徹底されておらず、公休予定表の作成後も、従業員らの申出以外の理由により、公休予定日が変更されることがまれではなかったことに照らすと、各月の30日前までに公休予定表が作成される形がとられていたとしても、実態として、各期間の労働日が特定されていたと評価することはできないといわざるを得ない。

以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、本件請求対象期間におけるG支社の変形労働時間制の定めは、労基法32条の4の要件を充足しないものとして無効である。

結論

よって、第一審の裁判所は、以上の検討により、Y社はXさんらに対して未払い割増賃金等の支払義務があるとの判断を示しました。

本判決の要旨

これに対して、Y社は敗訴部分の取消しを求めて控訴、Xさんも附帯控訴していました。

もっとも、本判決も、一審判決を一部補正した上で引用し、一審判決とほぼ同様の判断を示しました。

争点①業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当及び無事故手当の労働基準法規則19条1項6号所定「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」該当性

出来高払制その他の請負制とは

「(…)補正の上引用する原判決が説示するとおり、「出来高払制その他の請負制」(労基法27条及び労基法施行規則19条1項6号)とは、労働者の賃金が労働給付の成果に一定比率を乗じてその額が定まる賃金制度をいうものと解するのが相当であり、出来高払制賃金とは、そのような仕組みの下で労働者に支払われるべき賃金のことをいうと解するのが相当である。

Y社において引越運送業務に従事する現業職は、引越荷物の積卸作業及び引越荷物の運搬を担っているのであり(以下、これらの業務を「作業等」という。)、労働内容の評価にあたっては、作業量や運搬距離をもってし、作業量や運搬距離をもって労働給付の成果というのが相当である。」

業績給A(売上給)について

「(…)Y社が主張するように、「売上額(車両・人件費値引後額)」をもって労働給付の成果というのであれば、「売上額(車両・人件費値引後額)」は現業職が給付する労働内容、すなわち作業量等に応じたものであるべきである。ところが、本件においては、上記の売上額は必ずしも作業量等と一致しないことは補正の上引用する原判決が説示するとおりである。」

業績給A(件数給)について

「また、(…)業績給A(件数給)につき、担当した件数が必ずしも作業量等と連動していないことは、補正の上引用する原判決説示のとおりである。」

業績給Bについて

「また、業績給Bについて、ポイント表記載の作業を行った場合に支給される点で、当該作業を行っていない場合に比して、支給額が加算されるという関係にあるものの、他方で、ポイント表記載の各作業も具体的案件に応じて内容が異なるものであることからすれば、作業量等と連動しているものといえない。」

愛車手当・無事故手当について

「さらに、愛車手当は支給上限が定められていること、無事故手当の支給はそもそも支給条件を充足するか否かによって決まることからすれば、「成果」とはいえない。」

出来高払制というために十分な相関関係が必要

「なお、(…)Y社が出来高払制と主張するものには、その性質上、作業量と相関するものがあり、それに沿う証拠はあるが、法の予定する出来高払制というためには、このような緩やかな相関関係では不十分であることは、出来高払制賃金に係る原判決及びこの判決の説示のとおりである(…)。」

争点②アンケート手当およびその他・その他2の労働基準法規則21条4号所定「臨時に支払われた賃金」該当性

「(…)補正の上引用する原判決説示のとおり(…)。」

争点③実労働時間

「(…)Y社においては、本件就業規則により作業中所定の作業服装を着用することが定められていること、また、被服貸与規定により被服の貸与を受けた者は、勤務中は必ず着用しなければならず、勤務外においては着用してはならない旨定められていること、出勤後、事務所内で私服から作業服装に着替え、退勤前、事務所内で作業服装から私服に着替えていることが認められることからすれば、作業服装に着替えること又は作業服装から着替えることも含めてY社の指揮命令下に置かれていたと認定することには合理的な理由がある。

そして、(…)始業については、出勤認証時刻よりも自己申告時刻(シフト上の始業時刻)からが現実的にY社の指揮命令下に置かれる時刻に近く、他方、終業については、自己申告時刻よりも退勤認証時刻がY社の指揮命令下から解放される時刻に近いから、これら異なる時刻を基準に着替えの5分間をそれぞれ労働時間に加えることに不合理はない(…)。」

争点④1年単位の変形労働時間制に関するG支社における労使協定の有効性

「(…)変形労働時間制において、労働時間の特定を求める趣旨は、労働時間の不規則な配分によって労働者の生活に与える影響を小さくすることにあることからすれば、労基法32条の4及び89条の趣旨に照らし、十分な特定が必要である。

Y社は、実務運用によれば、シフト時間は全現業職が把握していたことを指摘するが、Y社においては、公休予定日が出勤日に変更される実態が認められ(…)、こうした点を踏まえると、現業職の生活設計に支障を生じさせ得る状態であることは否定できず、結局、労働時間の特定に関する上記趣旨に合致せず、採用することはできない。」

結論

よって、本判決は、Y社がXさんらに対して未払い割増賃金等の支払義務があるとの原審(第一審)の判断が相当であると判断しました。

ポイント

どんな事案だったか?

本件は、Y社がXさんらに対して支払っていた業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当および無事故手当について、労働基準法規則19条1項6号所定の「出来高払制その他の請負制によって定められた賃金」に該当するか否か等が争われた事案でした。

出来高払制に関する判断枠組み

裁判所は、労基法27条及び労基法施行規則19条1項6号が定める「出来高払制その他の請負制」について、川崎陸送事件(東京高判平成29.11.16判決)を参照し、「労働者の賃金が労働給付の成果に応じて一定比率で定められている仕組みを指すものと解するのが相当であり、出来高払制賃金とは、そのような仕組みの下で労働者に支払われるべき賃金のことをいうと解するのが相当である」との判断枠組みを示しました。

Y社が支払った各賃金の出来高払制賃金該当性

そのうえで、Y社がXさんらに対して支払っていた業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当および無事故手当はいずれも出来高払制賃金には該当しないと判断しました。

| 賃金の性質 | 出来高払制賃金該当性 | |

|---|---|---|

| 業績給A(売上給) | 売上額に応じて支給される賃金 | × |

| 業績給A(件数給) | 作業件数と車格に応じて支給される賃金 | × |

| 業績給B | 配車係の指示により長距離運転、ピアノの搬出・搬入、応援、資材引取等の一定の作業を行った場合にポイント表に基づいて支給される賃金 | × |

| 愛車手当 | 車両の洗車やワックスがけを行った場合に支給される賃金 | × |

| 無事故手当 | 無事故に関する所定の条件を満たした場合に支給される賃金 | × |

一審判決と本判決のちがい

なお、一審判決は、各賃金が出来高払制賃金に該当するか否かを判断するにあたり、各賃金(手当)が現業職の自助努力が反映されるものであったか否かに着目していました。

これに対して、本判決は、

- ・Y社において引越運送業務に従事する現業職は、引越荷物の積卸作業及び引越荷物の運搬を担っているのであり、労働内容の評価にあたっては、作業量や運搬距離をもってし、作業量や運搬距離をもって労働給付の成果というのが相当であること

- ・法の予定する出来高払制というためには、緩やかな相関関係では不十分であること

を指摘しており、出来高払制というためには、各賃金の額と作業量との間の強い相関関係が求められることを重視しています。

本判決のかかる指摘は、出来高払制賃金該当性を考えるうえで非常に参考になるといえるでしょう。

弁護士にご相談ください

冒頭でも述べたとおり、出来高制の歩合給は残業時間も含めた総労働時間に対する対価として捉えられるため、割増賃金の算定基礎となる賃金の計算においても総労働時間で割ることになることから(労働基準法施行規則19条1項6号)、時間単価(時給)が低額になるうえ、割増賃金も0.25倍で足りることになっているため、特に割増賃金の負担を軽減したいと考える使用者において出来高払制度が導入されるケースが多くあります。

もっとも、出来高制を導入する以上は、名実ともに出来高制賃金に当たるものでなければならず、賃金支払いの負担を減らすための制度濫用は許されません。

これまで出来高制賃金該当性が争われた裁判例においても、業務遂行の成果に応じているか否かによって判断が分かれており、同制度を導入する場合には、賃金が「労働給付の成果に応じて一定比率で定められている仕組み」の下で支払われるものとなっているか否かについて慎重に検討する必要があります。

賃金体系は労働者にとっても影響が大きく、特に関心が高いところです。

本件のように労働者から未払いの賃金があるとして訴えを提起された場合には、会社にとっても非常に負担になるうえ、仮に未払いがある場合には遅延損害金等の支払義務も負うことになります。

出来高制を採用していない場合であっても、本判決を踏まえて、改めて社内の賃金体系を見直し、問題がないか否かを確認しておくことが大切です。

賃金制度についてお悩みがある場合や労働者から未払賃金の支払いを受けてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)