裁判権免除とは【イタリア共和国外務・国際協力省事件】

主権免除とは

主権免除の原則とは、「国家及びその財産は、一般に外国の裁判権から免除される」という国際法上の原則のことをいいます。

従前は、裁判権からの免除にほぼ例外を認めない絶対免除主義が主流でしたが、現在では、日本を含めて、国家の私法的・商業的な行為については裁判権からの免除を認めない制限免除主義を採用する国が増えています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

とはいえ、国家の私法的・商業的な行為とは何か?については明確なルールがあるわけではありません。

そこで、国連総会において国連国家免除条約(国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約)が採択され、締約国との間では裁判権の免除が認められる範囲の基準の明確化が図られました。

他方で、非締約国との間ではいまだに基準が明確になっていないこともあることから、日本では、全ての国に適用される国内法である「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」が整備されています。

裁判例のご紹介(イタリア共和国外務・国際協力省事件・大阪地裁令和5年3月22日判決)

さて、今回は、外国政府機関に対する地位確認請求(労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴え)について、裁判権免除が認められるかどうかが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

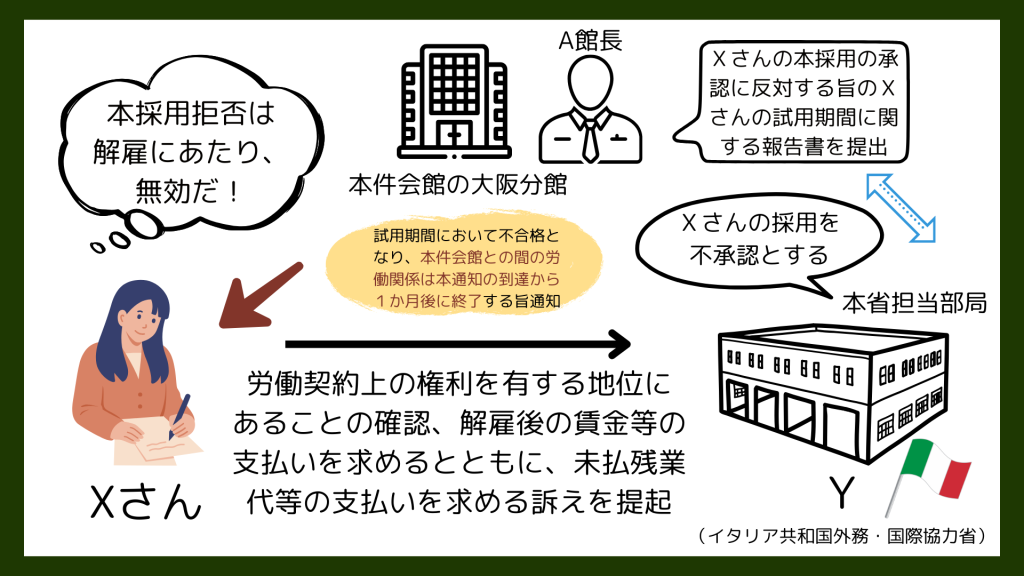

本件は、Y(イタリア共和国外務・国際協力省)が日本において開設するイタリア文化会館(本件会館)の職員としてYに試用期間付きで採用され、本件会館の大阪分館で勤務していたXさんが、Yによる本採用拒否は解雇にあたり、無効であると主張して、Yに対し、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金等の支払いを求めるとともに、未払残業代等の支払いを求めた事案です。

何が起きた?

Xさんの大阪分館での勤務開始

Xさん(日本国民)は、平成25年10月に本件会館が行った契約職員採用試験の公示に応募して合格しました。

平成26年6月30日、Xさんは本件会館の東京本館館長との間で本件契約書を取り交わしました。

そして、Yの本省担当部局は、平成26年9月16日に本件契約書による契約締結を承認し、Xさんは同月25日から本件会館の大阪分館において、大阪分館のA館長の下で現地採用職員としての勤務を開始しました。

本件会館について

本件会館は、Yによって開設された日本におけるイタリア共和国の文化の普及、日本とイタリアの文化交流の振興などを目的とする非営利機関であり、1967年1月5日共和国大統領令第18号(本件大統領令)などに基づいて、Yの認可を受けた上でその業務に必要な職員を採用する権限を有していました。

なお、本件会館はYの一部局であるため、本件会館が職員を採用した場合の契約主体は、Yとなっていました。

本件契約の内容

本件契約書には、

- ・Xさんが主として一般事務の任務において雇用されること

- ・本件契約は期間を定めず締結されること

- ・本件契約の最初の9か月間を試用期間とすること

- ・試用期間満了時に職場長の報告書に基づき本採用の確定または解除が決定されること

などが記載されていました。

本採用可否の判断方針

Yが本件会館で勤務する現地契約社員を本採用する場合、一般的には、

- ①試用期間の満了に先立って、本件会館の館長から本省担当部局に対して、当該職員の試用期間に関する報告書が送付する

- ②本省担当部局が、送付を受けた報告書で提供された評価材料を踏まえて当該職員の本採用の可否を判断する

- ③その結果を本件会館に対して伝達する

という手続を経て行われることになっていました。

Xさんの本採用不承認

平成27年6月18日、A館長は、本省担当部局に対して、Xさんの本採用の承認に反対する旨を記載した、Xさんの試用期間に関する報告書を提出しました。

同月19日、本省担当部局は本件会館に対して、Xさんの採用を不承認とし、Xさんを1か月の猶予期間終了時に離職させる旨を通知するとともに、不承認の結果を記載した書面をXさんに送信し、Xさんのサインを得た同書面の写しを本省担当部局に送信することを求めました。

A館長による文書の交付

A館長は、同月24日、Xさんに対して、Xさんが試用期間を通過しなかった旨の記載のある文書を交付しました。

そして、A館長は、同年7月9日の本省担当部局による同文書の承認を受け、同月15日、Xさんに対して、Xさんは試用期間において不合格となり、Xさんと本件会館との間の労働関係は本通知の到達から1か月後に終了する旨の記載のある同月14日付文書を交付しました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Yによる本採用拒否は解雇にあたり、無効であると主張し、Yに対して、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金等の支払いを求めるとともに、未払残業代等の支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと

Y側の反論

Xさんの訴えに対して、Y側は、Xさんと本件会館との間の本件契約が通常の私法上の労働契約とは異なり、Yによる採用手続は国の主権行使の一環であり、日本の民事裁判権が及ばない(=すなわち、Xさんの訴えは不適法である)と主張していました。

争われたこと

そこで、本件では、そもそもXさんの訴えが適法であるかどうか?が問題になりました。

具体的には、

①Xさんと本件会館との間の本件契約が、「外国等に対する我が国の民事裁判兼に関する法律」(対外国民事裁判権法)9条1項の「労働契約」に当たるのかどうか?

②仮に「労働契約」に当たるとしても、Xさんの地位確認等を求める訴えが対外国民事裁判権法9条2項3号の採用に関する訴えに当たるのかどうか?

などが争点となりました。

なお、その他の争点については、本解説記事では省略します。

問題の所在

《争点①について》

対外国民事裁判権法9条1項は、「外国等は、当該外国等と個人との間の労働契約であって、日本国内において労務の全部又は一部が提供され、又は提供されるべきものに関する裁判手続について、裁判権から免除されない。」と規定されています。

そのため、仮にXさんと本件会館との間の本件契約が同項の「労働契約」にあたらない場合には、Yは主権免除(裁判権免除)を主張することができるため、上記①の点が問題になるのです。

《争点②について》

他方で、対外国民事裁判権法9条2項は、「前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。」として、3号において「当該個人の採用又は再雇用の契約の成否に関する訴え又は申立て(いずれも損害の賠償を求めるものを除く。)である場合」を掲げています。

そのため、仮にXさんの地位確認等を求める訴えが同号の「採用」に関する訴えにあたる場合には、Yが主権免除(裁判権免除)を主張することができるため、上記②の点が問題になるのです。

裁判所の判断

裁判所は、争点①、争点②について、それぞれ以下のとおり判断しました。

| 争点 | 概要 | 裁判所の判断 |

|---|---|---|

| ① | Xさんと本件会館との間の本件契約が、「外国等に対する我が国の民事裁判兼に関する法律」(対外国民事裁判権法)9条1項の「労働契約」に当たるのか? | 本件契約は、対外国民事裁判権法9条1項の「労働契約」に当たる |

| ② | 仮に「労働契約」に当たるとしても、Xさんの地位確認等を求める訴えが対外国民事裁判権法9条2項3号の採用に関する訴えに当たるのか? | 地位確認等を求める訴えが対外国民事裁判権法9条2項3号の採用に関する訴えに当たる |

この結果、XさんのYに対する地位確認等を求める訴えについては、主権免除が認められました(=Xさんの訴えが不適法であると判断されました)。

判決の要旨

では、裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか。

以下、判決の内容をご紹介します。

《争点①について》

対外国民事裁判権法9条1項の「労働契約」とは

「対外国民事裁判権法9条1項が、外国等と個人との間の「労働契約」であって、日本国内において労務の全部又は一部が提供され、又は提供されるべきものに関する裁判手続について、我が国の民事裁判権から免除されない旨を規定しつつ、同条2項において、当該個人の身分、任務の内容、紛争の内容及びその判断結果の影響、国籍、民事裁判権の免除の有無に関する書面による合意の有無等に応じた同条1項の適用除外要件を規定しているのは、原則として民事裁判権を免除されない労働契約に該当するか否かは、我が国の一般的な解釈に従いつつ、広く適用除外要件を定めることにより、職員の選抜、採用、監督等に関する雇用主たる外国等の利益と、保険、最低賃金、有給休暇、労働契約の終了に際して支払われるべき補償等といった労働者の保護等に関する国内の公序を守るという法廷地国の利益、ひいては、労働者個人の利益との調整を図ろうとする趣旨に基づくものと解される。

上記の趣旨に照らせば、同条1項の「労働契約」とは、これが公法上又は私法上の法律関係のいずれであるかにかかわらず、労働契約法上の労働契約と同様に、労働者が使用者の指揮命令下において労務を提供し、使用者がその対価として労働者に対して賃金を支払う勤務関係をいうものと解するのが相当である。」

本件契約が「労働契約」に当たるか

「これを本件についてみると、Xさんは、Yに契約職員として採用された後、大阪分館に開館時刻までに出勤し、文書管理業務、経理補助業務等の本件会館の事務作業に従事するほか、来日するイタリア人のアテンド業務、イベント運営補助業務、文書の翻訳業務等に従事し(…)、Yは、Xさんが上記各業務に従事したことの対価として、Xさんに対し、年額4万4666ユーロの賃金を支払っていた(…)のであるから、YがXさんを契約職員として採用したことにより、XさんがYの指揮命令下において労務を提供し、Yがその対価としてXさんに対して賃金を支払うという関係が成立したことは明らかである。

本件契約は「労働契約」に該当する

「したがって、本件契約は、「労働契約」に該当するというべきである。」

《争点②について》

対外国民事裁判権法9条2項3号の採用に関する訴えに該当するかを判断するに当たって考慮される要素とは

「対外国民事裁判権法9条2項3号が、当該個人の採用に関する訴えにつき、外国等に我が国の民事裁判権からの免除を認めたのは、外国等による個人の採用は、当該外国等の主権を現実に行使する職責を担う公務員たる地位を新たに付与することになるもので、当該外国等の主権にも関わることから、その採否の判断については、当該外国等に広汎な裁量が認められ、その裁量的判断を尊重すべきであって、我が国の民事裁判権の行使により、当該外国等に当該個人の採用等を強制することは相当でないとの趣旨に基づくものと解される。

一方、同条4項は、当該訴え又は申立てが解雇その他の既に確定した労働契約の終了の効力に関するものである場合には、当該外国等の元首、政府の長又は外務大臣によって当該訴え又は申立てに係る裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害するおそれがあるとされた場合を除き、当該外国等は我が国の民事裁判権から免除されない旨規定するところ、同項は、労働契約関係が既に成立し、存在する場合には、労働契約における労働者の利益を保護しようとの趣旨に基づくものと解される。

以上のような対外国民事裁判権法9条2項3号及び4号の趣旨を踏まえると、同項3号の採用に関する訴えに当たるか否かの判断に当たっては、当該事案における個別具体的な事情に照らし、当該訴えに係る請求が認容される場合に、当該外国等が当該個人の採用等を強制されることになるか、それとも、既に労働契約関係は確定しているために裁判所の判断によって外国等が採用等を強制されることにはならず、むしろ、当該労働者の保護の要請が問題となり得る労働契約解消の場面に係る紛争であるかといった観点からの検討が必要になるというべきである。」

本件契約における試用期間中の労働契約関係と本採用後の労働契約関係の同一性が認められるか

「(…)本件契約における試用期間の定めの内容並びにその趣旨及び目的、試用期間中の労働契約関係と本採用後の労働契約関係における契約終了の場面での相違の内容、本採用拒否の判断に当たっての審査手続に関する定めやその審査の実情に加え、本件契約の締結により、当該労働者はYの公務員としての地位を付与されることになることや、その契約内容がイタリアの法令である本件大統領令によって規律されていることなど本件契約の特質を踏まえると、本件契約書上試用期間中と本採用後とでXさんの業務内容や賃金額に変更がある旨の記載がないことなど他の労働条件の内容のほか、同様に契約社員として採用され、本採用を拒否されたのがXさんだけであったこと(…)を考慮しても、本件契約における労働契約関係は、試用期間中と本採用後とでは別個のものであり、Yは、試用期間満了時に本採用の許否を自由に決定することができ、本採用は、公務員としての地位を正式に付与する新たな労働契約の締結とみるのが相当である。」

本件契約における本採用は「採用」に該当する

「だとすれば、本件地位確認等請求を認容することにより、Yが公務員たる地位を付与することになるXさんの採用等を強制されることにつながるというべきであるから、本件契約における本採用は、対外国民事裁判権法9条2項3号の「採用」に当たるものというべきである。」

結論(主権免除が認められる)

「そうすると、本件訴えのうち本件地位確認等請求部分は、Xさんが本採用されたことを理由とする労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに本採用後の賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴えであるから、対外国民事裁判権法9条2項3号の採用に関する訴えに当たり、Yは、同部分について、我が国の民事裁判権から免除されるというべきである。」

弁護士にもご相談ください

今回ご紹介した裁判例は、労働契約上の地位確認を求める訴えについて、主権免除が認められるかどうか(訴えが適法かどうか)が争われたという点で少し特殊だったかもしれません。

ただ、試用期間をめぐり解雇の有効性が争われることは、通常の会社経営では珍しくありません。また、試用期間を制度として設ける場合には、使用者として心得ておくべき試用期間中の過ごし方のポイントがあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

試用期間についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)