自宅待機期間も給料支払義務がある?【弁護士法人アディーレ法律事務所事件】

Recently updated on 2025-05-21

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

会社は従業員に対して、一定期間、会社に出社することなく、自宅待機を命じざるを得ないことがあります。

たとえば、コロナウイルス感染症の流行時には、緊急事態宣言の下、不要不急の外出が制限されたことから、従業員に対して自宅待機措置を講じる会社も多く見かけられました。

このほかにも、

- 退職届を提出した従業員について、会社の秘密情報持ち出しを防止する観点から、一定期間の自宅待機を命令する場合

- 会社の経営悪化に伴い、出社したとしても従業員が行うべき適切な業務に欠けるという観点から、一定期間の自宅待機を命令する場合

- 工場内の設備に不備が生じたため、従業員の安全確保の観点から、一定期間の自宅待機を命令する場合

- 行政処分などで一定の期間、業務を行うことができなくなった場合

などさまざまな理由に基づく自宅待機命令が考えられます。

しかし、自宅待機命令は、その理由が不合理なものである場合には、権利の濫用として違法と評価されるおそれがあるため、注意が必要です。

また、会社都合による自宅待機命令の場合には、従業員が当該期間中に就労していなかったとしても、会社は給料を支払う義務が生じることになります。

さて、今回は、そんな自宅待機期間と給料をめぐる問題として、弁護士法人の業務停止による自宅待機期間の賃金請求権の有無が争われた事件について紹介します。

弁護士法人アディーレ法律事務所事件・東京地裁令和3.9.16判決

事案の概要

本件は、弁護士法人であるA法律事務所に雇用されていたBさんが、A法律事務所から、同法律事務所が業務停止処分を受けたことを理由として自宅待機命令を受けたものの、その間、給与の一部が支払われなかったことから、A法律事務所に対して、未払賃金等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

A法律事務所とBさんの雇用契約

A法律事務所は、平成27年4月1日に設立された弁護士法人であり、一般消費者の債務整理や過払金返還請求などを主たる業務として行っていました。

Bさんは、弁護士としてA法律事務所との間で、平成29年1月6日、雇用契約(本件雇用契約)を締結しました。

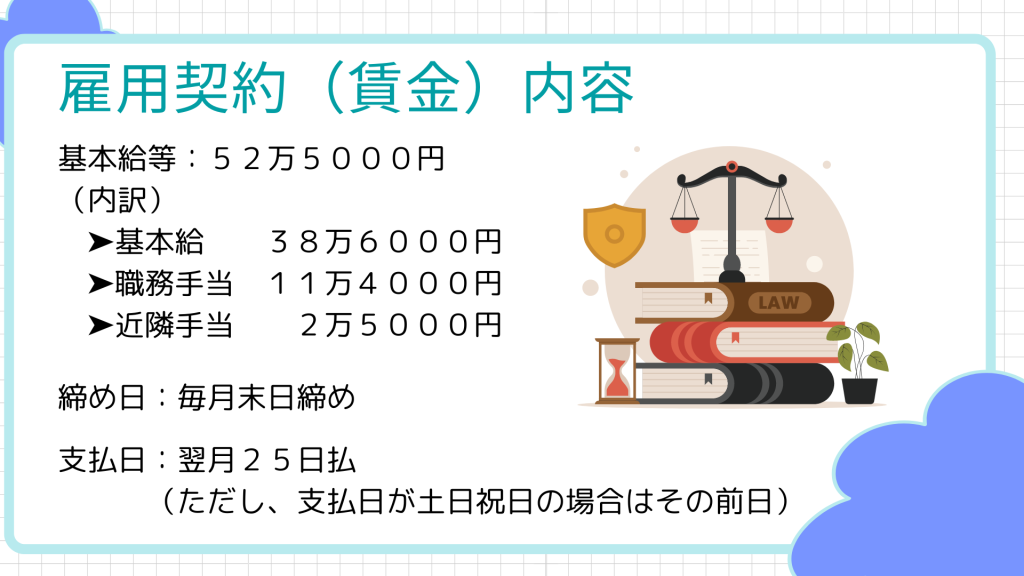

本件雇用契約において合意された賃金は、次のとおりでした。

Bさんは、本件雇用契約に基づき、平成29年4月1日から勤務を開始しました。

A法律事務所の広告表示

A法律事務所は、提供する債務整理及び過払金返還請求にかかる業務について、1か月内の期間内に申し込んだ場合に限り、過払金返還請求の着手金が無料又は減額になることや借入返済中の過払金診断が無料になることなどが記載された広告表示を、A法律事務所のWEBサイトに掲載しました。

A法律事務所は、本件各広告表示について、表示した値引き等の優待を行いましたが、いずれも1か月の期間内に申込みをした者に限り優待を行うと表示しながら、その都度広告を更新し、広告表示①は2年10カ月間、広告表示②は約1年3か月間、広告表示③は約9か月間にわたり同内容の広告を継続して表示しました。

A法律事務所に対する措置命令

消費者庁は、平成28年2月16日、本件各広告表示が景表法4条1項2号(改正後景表法5条1項2号)の有利誤認表示に該当するとして、A法律事務所に対して、今後、本件各広告表示と同様の表示を行うことにより、対象業務の取引条件について、実際より著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならないとの措置命令を行いました。

景表法第5条(不当な表示の禁止)

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

一 (略)

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 (以下略)

A法律事務所に対する業務停止処分

平成29年10月11日、東京弁護士会は、本件各広告表示について、A法律事務所に対し業務停止2月(同日から同年12月10日まで)の懲戒処分をしました。

A法律事務所は、同月23日、日弁連に対し、本件業務停止処分を不服として審査請求をしましたが、日弁連は、平成30年3月13日、審査請求を棄却する裁決をしました。

また、A法律事務所は、同年9月14日、弁護士法61条に基づき、本件裁決の取消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起しましたが、同裁判所は令和元年7月24日、同請求を棄却する判決をしました。

これに対し、A法律事務所は、最高裁に上告受理申立てをしましたが、同裁判所は、令和2年1月23日に上告不受理の決定をしました。

業務停止は厳しすぎます!

弁護士法第61条(訴えの提起)

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)

1 第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第60条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。

2 第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

Bさんに対する自宅待機命令

A法律事務所は、本件業務停止処分を受けたことに伴い、日弁連の基準に則って、受任中の全事件について委任契約を解除し、平成29年10月11日から同年12月10日までの間、その業務を停止しました。

そして、A法律事務所は、本件業務停止処分によりBさんに行わせる業務がなくなったとして、平成29年10月26日、Bさんに対し、同月28日から同年12月10日までの自宅待機命令を発しました。

本件自宅待機命令の結果、Bさんは、A法律事務所との間の雇用契約に基づく労務の提供はできなくなりました。

みなさん、業務停止中は仕事をすることができませんので自宅待機してください

勘弁してください

賃金の一部の支払い

A法律事務所は、本件自宅待機期間中は、労働基準法26条の所定の休業手当相当額を支払えば足りるとの見解に基づき、Bさんに対し、基本給等52万5000円から賃金を一部減額した上で、公租公課等を控除した金額を支払いました。

自宅待機中、6割の手当は支払います。

労働基準法第26条(休業手当)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

訴えの提起

Bさんは、本件自宅待機期間において、Bさんの労務提供が不能になったことは、A法律事務所の責めに帰すべき事由によるものであり、民法536条2項によって賃金請求権は失わないと主張して、A法律事務所に対し、未払賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

民法第536条(債務者の危険負担等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

1 (略)

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

争点

本件では、本件自宅待機期間において、Bさんの労務提供が不能になったことが、A法律事務所の責めに帰すべき事由によるものといえるか否かが争点となりました。

本判決の要旨

債権者の責めに帰すべき事由とは

民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」とは、債権者の故意・過失及びこれと信義則上同視すべき事由をいうものと解される。

本件の検討

法令違反と認識可能性について

本件各広告表示は、1か月という限定された期間内に申込みをした者に限り優待を受けられるとの誤認を一般消費者に生じさせるものであって、景表法4条1項2号(有利誤認表示)に該当し、これを掲載したA法律事務所の行為は、同項に違反するほか、弁護士の業務広告に関する日弁連の規程(弁護士の業務広告に関する規程3条、弁護士職務基本規程69条、9条)及び東京弁護士会の会規(弁護士法人会員基本会規22条1項1号)にも抵触するというべきである。

(…)A法律事務所が、本件各広告表示を掲載する前にも、25名中1名の着手金を無料とする旨の広告につき景表法違反の疑いがあるとして東京弁護士会の業務改革委員会広告部会による調査を受けたことがあったのであるから、A法律事務所は、本件各広告表示を掲載するに当たり、景表法違反の有無について細心の注意を払うべき立場にあり、かつその契機も存在したといえる。

そうすると、A法律事務所において、本件各広告表示が一般消費者に実際よりも著しく有利な取引条件であると誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を損害するおそれがあるものであって、これを掲載することが景表法4条1項に違反し、ひいては弁護士の業務広告に関する日弁連の規程にも抵触することは容易に認識することができたというべきである。

広告が景表法に違反することは容易に認識できましたね

本件業務停止の予見可能性について

以上を踏まえ、本件業務停止処分の予見可能性についてみると、弁護士又は弁護士法人の行為が「品位を失うべき非行」といった懲戒事由に該当するか否か、該当するとして懲戒するか否か、懲戒するとしてどのような処分を選択するかの判断については、所属弁護士会の合理的な裁量に委ねられているものと解される。

ここで、前示のとおり、弁護士は、法令及び法律事務に精通しなければならないものである以上、弁護士が組織する弁護士法人が法令違反行為を行った場合には、かかる法令違反行為を理由として所属弁護士会による懲戒を受ける可能性があることは当然であり、また、上記のとおり懲戒に関する判断が所属弁護士会の裁量に委ねられることに鑑みれば、特段の事情がない限り、所属弁護士会が量定したとおりの懲戒処分となることについても予見可能性があることを否定できないというべきである。

そして、(…)本件各広告表示の掲載当時、A法律事務所において当然に認識し、又は容易に認識・予見し得たものと認められるから、A法律事務所は、本件各広告表示を掲載した時点において、業務停止処分を含む重い懲戒処分を受ける可能性があることも十分に予見することができたというべきである。

景表法違反が認識できたんだから、業務停止の結果も十分に認識できましたね

まとめ

以上のとおり、A法律事務所は、本件各広告表示の掲示が景表法ひいては業務広告に関する日弁連規程に違反することを容易に認識し得たものであり、これにより本件業務停止処分を受け、本件履行不能を招来することを十分予見し得たにもかかわらず、本件各広告表示の掲載に及んだのであるから、少なくとも本件履行不能について過失があるといえる。

したがって、本件履行不能は、民法536条2項の「A法律事務所の責めに帰すべき事由」によるものと認められる。

結論

裁判所は、以上の検討より、BさんのA法律事務所に対する未払賃金およびこれに対する遅延損害金の支払請求は認められると判断しました。

解説

本件のポイント

本件は、A法律事務所と雇用契約を締結していた弁護士のBさんが、A法律事務所が弁護士会から業務停止処分を受けたことを契機として、同事務所から自宅待機命令を受けた期間について、一部の賃金しか払われなかったことから、A法律事務所に対して、未払賃金等の支払いを求めた事案でした。

Bさんは、労務提供ができなくなったのは、A法律事務所の責めに帰すべき事由(民法536条2項)によるものであり、同項により賃金請求権を失わないと主張していたのに対し、A法律事務所は、「責めに帰すべき事由」とは、雇用契約上の労務提供が不能になったことについて使用者の何らかの行為が一因となって生じたといえるだけでは足りず、使用者が雇用契約上の義務に違反した場合に限られると反論していました。

もっとも、裁判所は、同項の文言上、A法律事務所の反論のような制限は存在せず、少なくとも本件業務停止処分が履行不能の直接かつ唯一の原因であることが明らかである以上は、同項の適用を免れないと判断し、A法律事務所の主張を排斥しています。

自宅待機を命じたときに支払うべき賃金は6割か全額か

さて、この事例では「債権者の責に帰すべき事由」(民法536条2項)の議論を中心にしていたわけですが、労働基準法26条の要件も「使用者の責に帰すべき事由」というほぼ同じ文言が使われています。

そうすると、「いずれにしても使用者の責任で休業させるなら、労働基準法26条の適用が優先されて、100分の60(6割)の賃金相当額を支払えばいいのでは?」というもっともな疑問が浮かんでくるでしょう。

そこであらためて、労基法26条と民法536条2項の関係について確認をしておきます。

労基法26条は民法536条2項の適用を排除しない

労働基準法26条は労働者の生活をその限度で保障しようという「手当て」の問題、民法536条2項は債権者に対する「賃金請求権」を失わせるかどうかの問題であって、両者は競合すると考えられています。つまり、労働基準法26条があるからといって民法536条2項の適用が排除されることにはなりません。

労基法26条のほうが民法536条2項より広く適用される

次に問題になるのが、適用される範囲です。

労基法26条は「使用者の責に帰すべき事由」、民法536条2項は「債権者の責に帰すべき事由」というほぼ用語を使っていますが、労基法は生活保障という立法趣旨から、民法536条2項よりも広く「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当」と考えられています(以上、最高裁昭和62年7月17日判決「ノース・ウェスト事件」)。

使用者の故意・過失と同視できる事由による休業かどうかがポイント

以上をまとめると、次のとおりになります。

| 「使用者の責に帰すべき」休業とはいえない | いずれも適用なし | 原則ゼロ | |

| 「使用者の責に帰すべき」休業 | それ以外(経営上・管理上の障害を含む) | 労基法26条のみ適用 | 100分の60以上 |

| 故意・過失またこれと同視すべき事由(債権者の責に帰すべき事由) | 労基法26条・民法536条2項の競合 | 原則満額 | |

このとおり、まず、労働者に対して一定の手当を支払う必要があるかどうかのポイントは休業が「使用者の責に帰すべき」といえるかどうか。

使用者の責めに帰すべき事由であっても、それが債権者の故意・過失またこれと同視すべき事由(債権者の責に帰すべき事由)による場合は、原則満額。それに至らない場合は100分の60以上、という整理となります。

弁護士にご相談ください

会社が従業員に対して自宅待機命令を行いたいと考える場面は多々あると考えられます。特にコロナ禍の最中において、微妙な判断を迫られることが多かったと記憶してる企業さまも多いことでしょう。

もちろん必要性・合理性が認められるものであればよいのですが、当該自宅待機命令が、業務上の必要性なく発せられたものであったり、他の不当な動機・目的をもって発せられたものであったりした場合には、使用者の裁量権を逸脱濫用するものとして、無効と判断されることがあります。

仮に自宅待機命令が無効であるとすると、会社は従業員から慰謝料の支払い等を求められるリスクもあるため、自宅待機命令の適否は慎重に判断しなければなりません。

払うべき給料を間違えると「付加金」の制裁もあります

また、従業員に対して自宅待機命令を行う場合には、それに付随して自宅待機期間中の休業手当の問題なども生じてきます。

参考として、同意なく賃金を下げたことによる争いもあわせてお読みください。

また、同様に休業手当を超える賃金の支払義務が争いになった事案についてもご覧ください。

自宅待機に伴う種々の問題についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)