コロナ禍の休業命令は有効か?【アスパーク事件】

Recently updated on 2025-05-21

- 川崎市内で人材派遣業を営んでおります。先のコロナ禍においては緊急事態宣言もあり、顧客である派遣先から仕事のキャンセルが相次ぎ、当社でも感染拡大の必要があったため、当時社員に対して休業命令を出し、平均賃金の6割を支給していました。最近になって、社員の一部から「あのときは全額支払うべきだったのではないか」という声があがっています。当時の賃金については既に時効だと思いますが、今後、同様のことがあったときに備えて、基本的な考え方を教えてください。

- 労働基準法26条は、「使用者の責めに帰すべき事由により、労働者を休業させた場合には、使用者が、その休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定めています。他方、民法536条2項は「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と定めており、民法が適用される場面においては、全額の賃金の支払を要することになります。

いずれが適用されるかが問題となりますが、裁判例によると使用者側に故意・過失に準ずる程度の落ち度がある休業の場合は民法の適用(満額)、そこに至らない程度の使用者の責任(経営上、管理上のものも含む)による休業の場合は労基法(60%以上)の支払ということになります。

休業の必要は突然生じることがあります。日頃から顧問弁護士に相談し、適切に対応するようにしてください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働者の休業と会社の支払い

休業手当の支払い

労働基準法26条は、使用者の責めに帰すべき事由により、労働者を休業させた場合には、使用者が、その休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことを定めています。

休業手当の金額は「平均賃金×0.6以上×休業日数」により計算されます。

最低保障額=(直近3か月間の賃金の総額÷直近3か月間の労働日数)×0.6

このうち、平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前の3か月間に、当該労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額とされています。

すなわち、「平均賃金=算定期間中の賃金総額/3か月間の総日数」となります。

平均賃金額=直近3か月間の賃金の総額÷直前3か月間の総日数

ただし、日給制・時給制・請負給制の場合は、上記の計算式により算出した額と、「算定期間中の賃金総額/算定期間中に労働した日数×0.6」という計算式により算出した額を比較し、より高かった額が平均賃金となるため、注意が必要です。

また、使用者の責に帰すべき事由(いわゆる会社都合)とは、天災事変のような不可抗力を除く全ての場合のことであり、使用者側に起因する経営上の障害なども、会社都合に該当します(厚労省HP参照)。

休業中の賃金

休業中の賃金請求権については、休業の帰責事由が労働者・使用者いずれにもない場合には、労働者に休業中の賃金請求権はなく、就業規則や労使協約などの定めに従うことになります。

他方、民法536条2項は、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と定めています。

つまり、債権者(会社)の責めに帰すべき事由によって債務(労務)を履行することができなくなったときは、会社は労務の提供を受けていなくても、満額の賃金を支払わないといけません。

休業を命じたときに支払うべき賃金は6割か全額か

そうすると、「いずれにしても使用者の責任で休業させるなら、労働基準法26条の適用が優先されて、100分の60(6割)の賃金相当額を支払えばいいのでは?」というもっともな疑問が浮かんでくるでしょう。

そこであらためて、労基法26条と民法536条2項の関係について確認をしておきます。

労基法26条は民法536条2項の適用を排除しない

労働基準法26条は労働者の生活をその限度で保障しようという「手当て」の問題、民法536条2項は債権者に対する「賃金請求権」を失わせるかどうかの問題であって、両者は競合すると考えられています。つまり、労働基準法26条があるからといって民法536条2項の適用が排除されることにはなりません。

労基法26条のほうが民法536条2項より広く適用される

次に問題になるのが、適用される範囲です。

労基法26条は「使用者の責に帰すべき事由」、民法536条2項は「債権者の責に帰すべき事由」というほぼ用語を使っていますが、労基法は生活保障という立法趣旨から、民法536条2項よりも広く「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当」と考えられています(以上、最高裁昭和62年7月17日判決「ノース・ウェスト事件」)。

例えば、「機械の検査、原材料の欠乏、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難、また自治体の休業要請などで休業した場合」などにおいても、使用者は休業手当を支払わなければならず、使用者の帰責事由の範囲は広いものと解されています(日本労働組合総連合会HP参照)。

使用者の故意・過失と同視できる事由による休業かどうかがポイント

以上をまとめると、次のとおりになります。

| 「使用者の責に帰すべき」休業とはいえない | いずれも適用なし | 原則ゼロ | |

| 「使用者の責に帰すべき」休業 | それ以外(経営上・管理上の障害を含む) | 労基法26条のみ適用 | 100分の60以上 |

| 故意・過失またこれと同視すべき事由(債権者の責に帰すべき事由) | 労基法26条・民法536条2項の競合 | 原則満額 | |

裁判例のご紹介(アスパーク事件・東京地裁令和5年9月21日判決)

さて、今回は、そんな労働者の休業と賃金請求権をめぐり、コロナ禍になされた休業命令の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

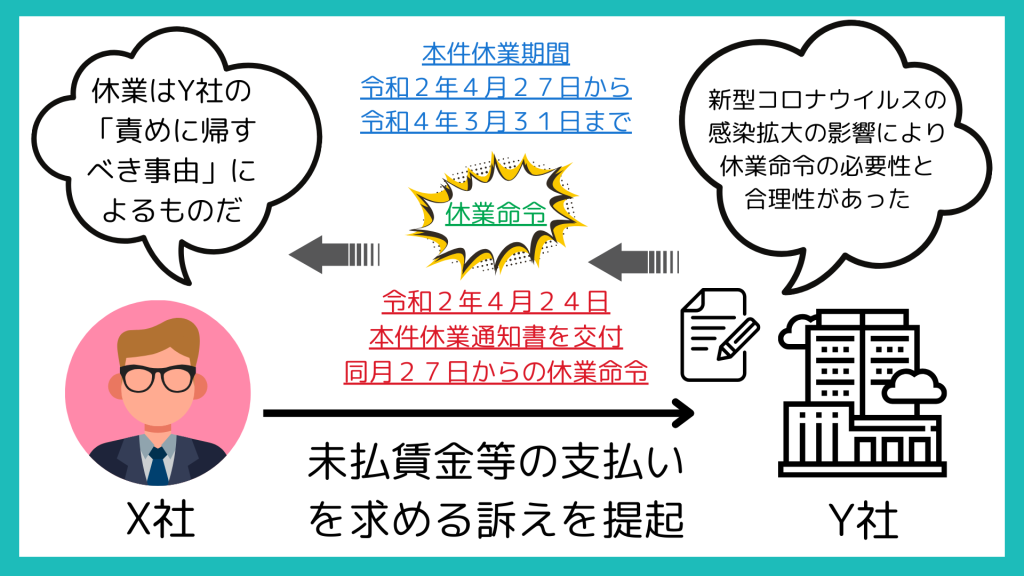

本件は、労働者一般派遣事業等を営むY社に派遣労働者として無期雇用されたXさんが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う業績悪化が原因であるとしてY社が行った休業命令により、令和2年4月27日から令和4年3月31日まで休業を余儀なくされたところ、この休業はY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものであるから、Y社は休業期間中の賃金の支払いを拒絶できないと主張して、未払賃金等の支払いを求めた事案です。

何が起きたか?

Y社について

Y社は、労働者一般派遣事業、電気自動車開発、機械・電気・電子の構想開発設計等を目的とする会社でした。

Y社では、Y社と無期雇用契約を締結した者は社員と呼ばれ、業務社員(総務・労務・人事・経理・管理・営業業務担当者)と技術社員(派遣社員を含む。)に大別されていました。

Y社の労働者一般派遣事業

Y社の主たる事業は、雇用した技術社員を顧客である各企業に派遣する労働者一般派遣事業であり、個々の技術社員に対しては、技術向上のための研修等を行い、派遣先と派遣予定技術社員の双方の希望が合致した場合に派遣先へ当該技術社員を派遣していました。

技術社員は、派遣先が見つからない間は待機期間となり、Eラーニングでの学習や各種研修の受講などの技術研鑽さんを行うほか、各種求人媒体からこれまでの経験に応じて業務可能な企業のピックアップを行うなどしていました(待機社員)。

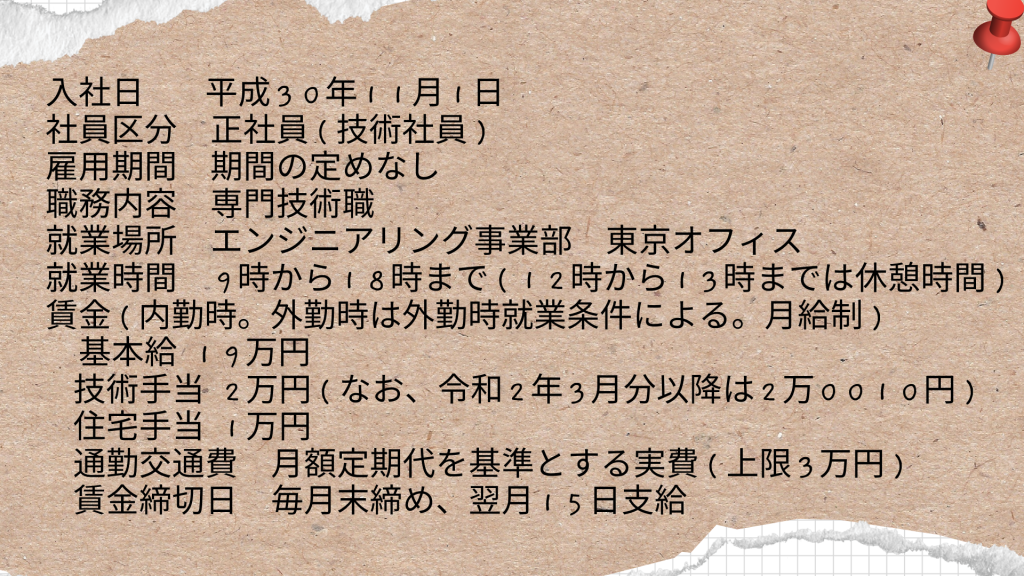

XさんとY社との間の雇用契約の締結

Xさんは、平成30年10月24日、Y社に技術社員として無期雇用されました。

XさんとY社との間の本件雇用契約の内容は以下のとおりでした。

Y社による休業命令

Y社は、令和2年4月24日、Xさんに対し、本件休業通知書を交付し、同月27日からの休業を命じました(本件休業命令)。

本件休業通知書には、「この度、昨今の情勢の新型コロナウィルスの影響を受け会社の経営状況の悪化のため、会社判断といたしまして、一部従業員に休業をお願いすることとなりました。」「現在、休業終了予定日は未定となっております。」「休業時賃金:労働基準法第26条に則り、平均賃金の60%を支給することとします。」などの記載がありました。

また、Y社は、令和2年4月28日、本件休業命令により休業対象となったXさんを含む技術社員に対し、「休業時賃金(平均賃金)計算法説明の件」と題する書面(本件書面)を送付しました。

Xさんの休業期間

その後、Y社は、令和4年3月31日をもって、Xさんに対する本件休業命令を解除して復職を命じました。

したがって、Xさんの本件休業期間は、令和2年4月27日から令和4年3月31日までとなりました。

Y社による休業手当の支給

本件休業期間の間、Y社は、Xさんに対し、労働基準法26条所定の休業手当を支給していました。

訴えの提起

Xさんは、本件休業はY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものであるから、Y社は本件休業期間中の賃金の支払いを拒絶できないと主張して、未払賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張

Xさんは、本件休業命令はやむを得ない必要性があったとは認められず、合理性はなかったため、Xさんの本件休業は、Y社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものであり、本件休業期間中の賃金全額を支払う義務がある、と主張していました。

Y社の主張

これに対して、本件休業命令は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い行われた必要性、合理性のあるものであり、Y社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものではない、と反論していました。

争点

そこで、本件では、Y社がXさんに対して行った本件休業命令がY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものといえるかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

この点について、裁判所は、結論として、「本件休業命令は必要性及び合理性が認められるのであって、Xさんの休業がY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものであったとはいえない」と判断し、Xさんの請求を排斥しました。

判決のポイント

休業命令に必要性・合理性が認められるかどうかがポイント

まず、裁判所は、休業命令に必要性・合理性が認められる場合には、休業は使用者側の責めに帰すべき事由によるものには当たらない、という判断枠組みを示しました。

「Xさんの休業はY社の本件休業命令によることからすると、本件休業命令に必要性及び合理性が認められる場合には、Xさんの休業がY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものとはいえないと解する。」

本件休業命令には必要性があった

そして、本件休業命令の必要性については、裁判所は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国内の状況とY社の経営状況などに照らして、休業命令に必要性があったものと判断しました。

「(…)令和2年初め頃からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国内の雇用情勢の悪化により、同年4月頃の時点で、Y社においては、主要な事業である労働者一般派遣事業での待機率の上昇や経常利益の赤字化など、経営状況の悪化が生じていたことが認められ、かつ、同感染症の収束には数年単位を要するとの予測がされ、早期の状況の改善が見込めない状況であったと認められることからすると、本件休業命令による休業を開始する必要性があったものといえる。そして、Xさんに対する本件休業命令は令和4年3月31日まで継続したものであるが、この間、(…)新型コロナウイルス感染症の国内感染者数は周期的に増減を繰り返し、令和3年中には複数回にわたり緊急事態宣言が発令され、令和4年2月頃には国内の感染者数が過去最多を記録するなど、同感染症の収束の的確な見通しを立てることが困難な状況であったことが認められ、かつ、Y社においては、経常利益は令和2年4月から同年9月まで赤字が続き、その後の令和3年度も一年の半分が赤字であり、流動比率も令和3年3月から令和4年3月まで100%を下回る数値であるなど、厳しい経営状況が続いていたことが認められる。これらからすると、本件休業命令の解除まで、Y社の営業業務担当者の努力や従前の派遣先等からの依頼によって派遣先が決まった者以外の休業対象者について休業を継続する必要性は存在し続けていたものといえる。」

本件休業命令には合理性もあった

また、本件休業命令の合理性についても、裁判所は、Y社が休業命令を発した対象者の選定に恣意はないことや、Y社が対象者への説明や不利益の抑制のための企業努力を行っていたことなどを指摘し、休業命令に合理性があったものと判断しました。

「(…)Y社は、社員のうち技術社員に限って本件休業命令の対象としているが、Y社の技術社員は派遣労働者としての性質上、各派遣先において当該派遣先の正社員に先立って人員整理の対象となり得るものであり、現に、上記のとおり新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用情勢の悪化によってY社の待機率は上昇していたことからすると、技術社員に限って本件休業命令の対象としたことが不合理であるとはいえない。また、Y社は、(…)のとおり、技術社員のうち本件休業命令の対象者となる者の選定に当たっては、待機期間が連続90日以上になった待機社員という一義的に明確な基準を用いていたのであるから、対象者の選定においてY社の恣意は存在しない。さらに、(…)Y社は、本件休業命令の発令に際し、休業対象者に本件休業通知書等を送付して休業の必要性や休業手当の算定方法等の説明を行い、休業開始月である令和2年4月に労働基準法26条所定の平均賃金の6割に相当する休業手当を支給したが、同年5月から同年8月までは所定内賃金に相当する休業手当を支給し、同年9月から再び平均賃金の6割に相当する平均賃金の支給へと変更するに際しては再度休業通知書を送付するなど、休業対象者への説明や休業による不利益の抑制のための企業努力を行っていたものと認められる。そして、休業対象者の中には、Y社の営業業務担当者の営業努力や従前の派遣先等からの依頼によって派遣先が決まり休業が解除された者もいたものであるが(…)Xさんの従前の派遣実績や就労態度からすれば、本件休業命令の解除までXさんの休業が継続したことはやむを得ないものであったといえる。これらからすると、本件休業命令は、合理性を有するものであったといえる。

Y社の責めに帰すべき事由によるものではない

このような検討を踏まえて、裁判所は、Y社によるXさんへの本件休業命令は、Y社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものであったとはいえない、と結論付けています。

休業命令を発するときは必要性・合理性を慎重に検討しましょう

今回ご紹介した裁判例では、新型コロナウイルス禍で行われた派遣社員に対する休業命令の違法性が争いになりました。

冒頭でもご説明したとおり、休業命令が使用者(会社側)の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)による場合には、従業員は会社に対して、賃金の全額を請求することができます。そのため、休業命令がなされた場合、その休業が会社側の帰責事由(民法536条2項)によるものであるか否か、が頻繁に争われるのです。

この点、本判決において、裁判所は、休業命令に必要性及び合理性が認められる場合には、労働者の休業は会社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものとはいえない、という判断枠組みを示しています。

したがって、休業命令を行う場合には、具体的な状況に照らし、休業命令を発しなければならないほどの必要性があるのかどうか?対象選定が合理的であるかどうか?休業による不利益回避措置といった企業努力を行っているかどうか?などを慎重に検討することが大切です。

弁護士法人ASKにご相談ください

新型コロナウイルスの感染が拡大した当時は、多くの企業で休業命令や自宅待機命令がなされました。

再び同じような事態が起こる可能性は少ないかもしれませんが、会社の状況次第では、従業員に対して休業命令を発しなければならないこともあるかもしれません。

しかし、かかる休業命令が会社の責めに帰すべき事由(民法536条2項)によるものであるかどうか、によって会社側の採るべき対応は異なってきます。

こちらの記事もご覧ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

休業命令を検討する場合には、事前にリスクなどを弁護士に相談しておくことがおすすめです。お悩みの場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)