リモートワークの従業員に出社命令をすることはできる?【アイ・ディ・エイチ事件】

- 当社はITソフトの開発の事業を行っております。現在20名ほどの従業員がいますが、そのほとんどがリモートワークです。このたび、ある社員の行動に問題が発覚したため、監督をするため出社命令を出す予定にしています。何か気をつけることはありますか。

- 会社としては、労働契約や就業規則に基づいて、従業員に対して合理的な範囲で業務上の命令をすることが可能です。したがってご質問のケースにおいては、労働契約上、出社を求めることができる内容になっていれば、業務上の必要性がある限り、出社を命ずることも可能です。ただし、反対に命令自体に業務上の必要性がない場合には正当な業務命令とは言えず、無効となることがあります。その場合、従業員が命令に従わず出社しなかったとしても、民法536条2項により、賃金全額の支払い義務が発生しますので、注意が必要です。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

令和6(2024)年3月に公表された「令和5年度テレワーク人口実態調査―調査結果(概要)―」(国土交通省)によると、日本のテレワークは従前よりは高い水準になっているものの、やはりコロナ禍からの揺り戻しがみられようです。

その要因としては、「勤務先からのテレワークが認められないことが大きい」とされています。

業種、業態によっては、なかなかテレワークを導入・実施することが困難な場合もありますが、深刻な人手不足の中では、多くの従業員にとって働きやすい環境を整えていく必要があります。

テレワークは、通勤の負担や育児・介護のしやすさなどのメリットがあることから、コロナ禍が過ぎたいまの時代にあっても、柔軟にテレワークの導入を検討しても良いかもしれません。

さて、今回は、そんなテレワークをめぐり、会社が行った出社命令の必要性が争われた裁判例をご紹介します。

裁判例のご紹介(アイ・ディ・エイチ事件・東京地裁令和4年11月16日判決)

どんな事案?

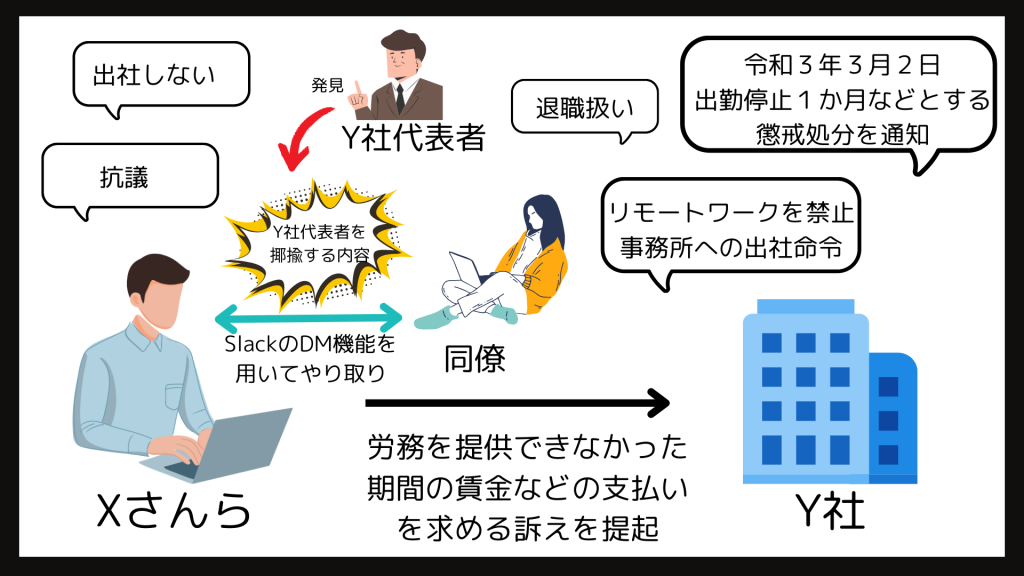

本件は、Y社の従業員として、主にリモートワークで業務に従事していたXさんが、Y社に対して、Y社の違法な出社命令によって労務を提供できなかったなどと主張し、民法536条2項に基づき、労務を提供できなかった期間の賃金などの支払いを求めた事案です。

何が起きた?

当事者(XさんとY社)

Y社はITソフト開発などの事業を行っている会社でした。

Xさんは、Y社のデザイナーとして勤務をしていました。

労働契約の締結

XさんとY社は、令和2年5月8日に労働契約を締結しました。

Y社の代表者は、Xさんとの面接において、リモートワークが基本であるものの、何かあれば出社できることが必要であると伝えていました。

雇用契約書では、就業場所が「本社事務所」とされていたものの、Xさんは令和3年3月3日まで自宅で業務を行い、初日のほかに事務所に出社したのは一度だけでした。

Y社代表者を揶揄するやり取りと懲戒処分

Xさんは、リモートワーク期間中に、他の従業員とSlackのDM機能を用いてやり取りをしていたところ、その中でY社代表者を揶揄する内容が含まれていました。

Y社代表者は、このやり取りに気付き、令和3年3月2日、Xさんに対して、本件やり取りを根拠に出勤停止1か月などとする懲戒処分を通知しました。

出社命令

これに対してXさんは抗議を行いました。

Y社代表者は、「出勤停止は置いといて。」とつつ、最終的な決定が出るまでは管理監督の観点から、リモートワークを禁止とし、事務所への出社を命じました(本件出社命令)。

退職扱い

もっとも、Xさんは、令和3年3月4日以降、事務所に出社しませんでした。

Y社代表者は、Xさんを欠勤扱いとし、2週間連続の欠勤で退職とする旨の就業規則の規定を根拠として、Xさんを同月19日に退職扱いとしました。

なお、その後、XさんはY社を退職する旨を申し入れ、遅くとも同年4月4日にはY社を退職しました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社に対して、Y社の違法な出社命令によって労務を提供できなかったなどと主張し、民法536条2項に基づき、労務を提供できなかった期間の賃金などの支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

Xさんが主張していたこと

Xさんは、令和3年3月4日以降に労務を提供していないことは、Y社がリモートワークを禁止して事務所への出社を命じたためであり、本件出社命令は無効であると主張していました。

問題の所在

民法536条2項は、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と定めています。

そのため、本件出社命令が無効であるとすれば、Xさんが令和3年3月4日以降に労務を提供できなかったことは、Y社の責に帰すべき事由によって生じたものであるとして、Y社はXさんに対して賃金等を支払う義務を負うことになります。

争われたこと(争点)

そこで、本件では、Xさんが令和3年3月4日以降に労務を提供していないことが、Y社の「責に帰すべき事由」(民法536条2項)によるものといえるかどうか?が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、本件出社命令には業務上の必要性があったとは認められず、本件出社命令は無効であると判断し、民法536条2項に基づいて、出社命令後の期間にかかる賃金請求を認めました。

判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか。

以下では、判決のポイントを解説します。

Y社は業務上の必要がある場合に限り出社を求めることができる

まず、裁判所は、就業場所に関するXさんとY社間の労働契約の解釈を行い、Y社は業務上の必要がある場合に限って、出社を求めることができるものと判断しました。

「証拠によれば、本件労働契約に係る契約書には、その就業場所は「本社事務所」とされているものの(…)、Y社代表者自身が、〈1〉デザイナーは自宅で勤務をしても問題ない、〈2〉リモートワークが基本であるが、何かあったときには出社できることが条件である旨供述していること(…)、〈3〉現に、Xさんは、令和3年3月3日まで自宅で業務を行い、初日のほかに、Y社の事務所に出社したのは一度だけであり、Y社もそれに異論を述べてこなかったことからすると、本件労働契約においては、本件契約書の記載にかかわらず、就業場所は原則としてXさんの自宅とし、Y社は、業務上の必要がある場合に限って、本社事務所への出勤を求めることができると解するのが相当である。」

Y社が事務所への出社を命ずる業務上の必要性はなかった

その上で、裁判所は、Y社がXさんに対して出社を命ずる業務上の必要性の有無について具体的に検討し、かかる必要性はなかったものと判断しました。

「(…)たしかに、Xさんは他の従業員との間で、本件やり取りも含め、必ずしも業務に必要不可欠な会話をしていたわけではないことは認められるものの(…)、Y社が提出する証拠(…)によっても、その時間が、Y社が主張するような長時間であるとは認められず、これにより業務に支障が生じたとも認められない。また、一般にオンライン上に限らず、従業員同士の私的な会話が行われることもあり、本件やり取りの内容は、Y社代表者を揶揄する内容が含まれる点でY社代表者が不快に感じた点は理解できるものの、そのことを理由に、事務所への出社を命じる業務上の必要性が生じたともいえない。

(…)労働者が申告する時間と実労働時間に差異があったとまでは認められず、この点からも出社を命じる業務上の必要性が生じたとはいえない。

これに加えて、Y社代表者は(…)Xさんとの間で、メール上で、本件やり取りの当否をめぐってお互いを非難しあう中で(…)本件出社命令を発したものであり(…)、そのような経緯も踏まえると、本件の事情の下においては、本社事務所への出勤を求める業務上の必要があったとは認められない(…)。」

Xさんが令和3年3月4日以降に労務を提供していないことが、Y社の「責に帰すべき事由」(民法536条2項)によるものといえる

よって、裁判所は、本件出社命令は無効であることから、Xさんが労務提供をしていないことは、Y社の帰責事由によるものであると判断しました。

「以上によれば、Xさんが令和3年3月4日以降、労務の提供をしていないことは、Y社が事務所に出社を命じることができないにもかかわらず、これを命じたためであり、Y社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものというべきである。さらに、同月19日以降については、XさんがY社の責めに帰すべき事由による労務を提供していないにもかかわらず、Y社はこれを欠勤と扱って本件退職扱いをしたことも原因といえるから、いずれにせよY社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものというべきである。」

弁護士にもご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、テレワーク(リモートワーク・在宅勤務)をしている従業員に対する出社命令の有効性が争われました。

出社命令の背景には、Slackにおけるやり取りで会社代表者を揶揄する内容があったことが影響していたようです。

本判決も述べるように、確かに代表者を揶揄する内容は不快感を与えるものであったかもしれませんが、それだけを理由に業務上の必要性を深く検討せずに出社命令を行ったことは軽率であったと言わざるを得ません。

もっとも、本判決はあくまでもXさんとY社間の労働契約の解釈をもとにしたものですので、それぞれのケースごとに判断をする必要はあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労務の不提供と賃金支払義務の関係については、こちらの記事もご覧ください。

在宅勤務をしている従業員に対する出社命令の可否や拒否された場合の取り扱いなどについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)