労災支給決定を事業者が争えるか【最高裁令和6年7月4日判決】

労働災害が起きてしまった場合、使用者には、民事責任や刑事責任、行政責任等の法的責任が生じ得ます。

しかし、民事上の損害賠償請求や賃金請求では、被災労働者が簡易・迅速な救済を受けることができず、被災労働者の救済に欠ける場合もあります。

そこで、被災労働者の救済を図るために、労基法や労災法では労災補償制度が設けられています。

労災保険とは、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な給付を行うほか、被災労働者の社会復帰促進等の事業を行い、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものです(労災法1条)。

原則として、労働者を1人でも使用する事業者は、労災保険の加入が義務付けられています。

保険料は、すべて労働者に支払う賃金総額に労災保険率を乗じて算出され、事業主が全額負担することになります。

労災保険の請求は、原則として被災労働者本人またはその遺族が行います。

労災の請求があると、労働基準監督署の調査官は、労災認定すべきか、給付額をいくらとするか等を調査し、労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行います。

そして、被災労働者等が労働基準監督署長が行った決定に不服がある場合には、労働保険審査官に対して審査請求をすることができ、同審査官が行なった審査決定に対してさらに不服がある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

また、審査結果に対して不服がある場合には、労働基準監督署長が所属する国を被告として処分取消訴訟を提起することができます。

さて、今回は被災労働者に対して労災給付の支給決定がなされたことに対して、使用者がこの支給決定に不服があるとして訴えを提起した事案において、使用者に訴えを提起する資格があるか否かが争われた最高裁判決を取り上げます。ここでキーになるのは、労災給付が行われたときに使用者の労働保険料が上がるメリット制の存在です。

一般社団法人あんしん財団事件・最高裁令和6.7.4判決

事案の概要

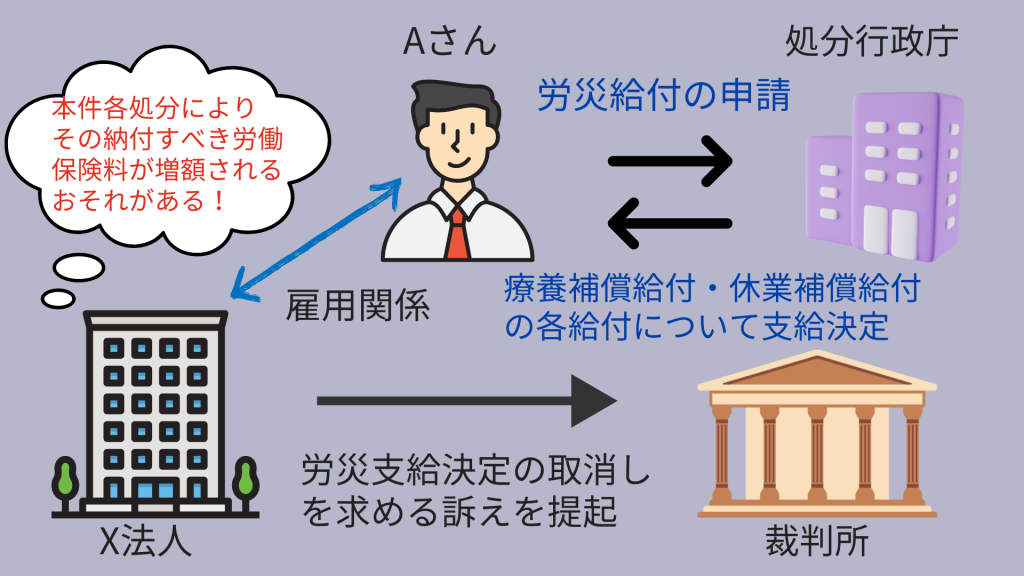

本件は、労働基準監督署長がX法人に雇用されて業務に従事していたAさんに対して労働災害補償保険法に基づく労災給付の支給決定を行なったことに対して、X法人が同決定に不服があるとして取消しを求めた事案です。

事実の経過

X法人とAさんについて

X法人は、中小企業における特定保険業を実施するとともに、災害防止活動を促進し、福利厚生事業を実施する一般財団法人でした。

X法人には、本部の業務統括本部傘下に営業拠点として、全国に20支局・8支所が設置されていました。

Aさんは、平成14年6月10日、X法人にパートとして採用され、X法人のH支局において内勤業務等に従事していました。

その後、平成16年5月1日に正社員として採用された後も、Aさんは同支局総務課において、内勤業務等に従事していましたが、平成25年9月5日、同支局業務推進課に配置換えとなり、以後は、業務職(営業職)に従事していました。

そして、X法人は、平成27年3月18日、Aさんに対して、H支局からS支局への異動内示を行いました。

労災給付の申請と支給決定①

Aさんは、平成27年10月19日、業務に起因して疾病にり患したとして、処分行政庁に対して療養補償給付の請求を行いました。

しかし、処分行政庁は、平成28年6月2日、これを支給しない旨の処分を行いました。

療養補償給付を請求します

支給は認められません

Aさんは、この処分を不服として、同年7月27日、労働者災害補償保険審査官に審査請求をしましたが、同審査官は、平成29年4月26日、同審査請求を棄却する決定をしました。

そこで、Aさんは、この決定を不服として、同年5月30日、労働保険審査会に再審査請求をしたところ、同審査会は、平成30年8月29日、原処分を取り消す旨の裁決をしました。

審査請求もダメだったけど、ようやく再審査請求で認められました!

そして、処分行政庁は、同年9月14日、Aさんに対し、療養補償給付を支給する旨の処分をしました。

療養補償給付を支給いたします

労災給付の申請と支給決定②

Aさんは、令和元年7月3日、処分行政庁に対し、休業期間を平成30年9月10日から平成31年3月31日までとする休業補償給付支給請求をし、処分行政庁は、令和元年10月2日、同請求につき、給付基礎日額を1万250円、期間を平成30年10月3日から平成31年3月31日までとする休業補償給付を支給する旨の処分をしました。

また、Aさんは、後続請求として、令和元年11月22日、処分行政庁に対し、休業期間を平成27年8月4日から平成30年10月2日までとする休業補償給付支給請求をしました。

処分行政庁は、同請求について、同年2月3日、給付基礎日額を1万250円、休業期間を平成27年8月4日から平成30年10月2日までとする休業補償給付を追加支給する旨の処分をしました。

X法人による不服申立て

X法人は、療養補償給付の支給処分を不服として、令和元年5月27日、労働者災害補償保険審査官に審査請求をしましたが、同審査官は、同年6月24日、審査請求人適格がないとして同審査請求を却下する決定をしました。

ちょっと、Aさんに療養補償給付を行うのはおかしいじゃないですか!

また、X法は、休業補償給付の支給処分を不服として、令和元年12月20日、労働者災害補償保険審査官に審査請求をしましたが、同審査官は、令和2年1月20日、審査請求人適格がないとして同審査請求を却下する決定をしました。

雇用主には審査請求する権利がありませんので、却下します

X法人の労働保険料

X法人は、徴収法12条3項に基づくメリット制の適用を受ける特定事業の事業主でした。

そして、Aさんに支給された保険給付額がメリット収支率に反映される令和2年度から令和5年度までのうち、令和2年度から令和4年度までは、メリット制の適用により、メリット制の適用を受けない場合と比較して、労災保険料の負担が大きくなることになりました。

(なお、メリット制については、後述の説明をご覧ください。)

保険料負担が大きくなってしまった…

訴えの提起

そこで、X法人は、平成31年3月7日、療養補償給付の支給処分の取消しを求めて訴えを提起し、また、令和2年4月1日、平成30年10月3日から平成31年3月31日までとする休業補償給付の支給処分の取消しを求めて訴えを提起しました。

争点

本件では、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業者が特定事業についてなされた労災支給決定に対して取消訴訟を提起する原告適格が認められるか否かが争点となりました。

原審の判断

まず、原審は、次のとおり述べて、X法人はその特定事業についてされた労災支給処分の取消しを求める原告適格を有すると判断しました。

「特定事業について、労災保険給付の支給決定(以下「労災支給処分」という。)がされていると、これによりメリット収支率が大きくなるため、当該特定事業の事業上の納付すべき労働保険料が増額されるおそれがある。そうすると、特定事業の事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有する。」

最高裁(本判決)の判断

これに対して、最高裁は次のとおり述べて、X法人にはその特定事業についてされた労災支給処分の取消しを求める原告適格が認められないと判断しました。

問題の所在

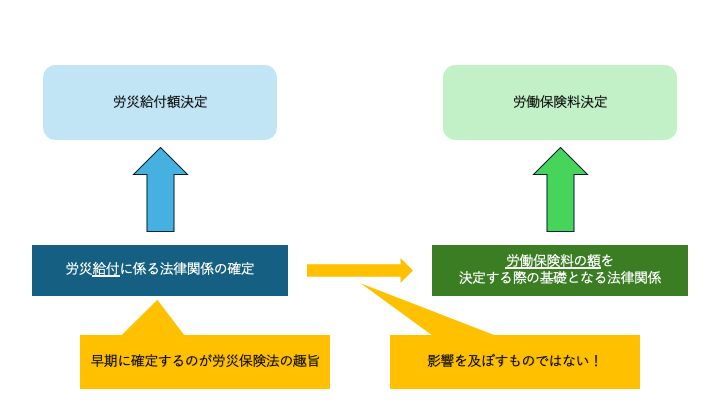

行政事件訴訟法9条1項にいう処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうところ、本件においては、特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決定に影響を及ぼすこととなるか否かが問題となる。

労災保険法の規定と目的

労災保険法は、労災保険給付の支給又は不支給の判断を、その請求をした被災労働者等に対する行政処分をもって行うこととしている(12条の8第2項参照)。これは、被災労働者等の迅速かつ公正な保護という労災保険の目的(1条参照)に照らし、労災保険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するとともに、専門の不服審査機関による特別の不服申立ての制度を用意すること(38条1項)によって、被災労働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たものであって、特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確定しようとするものとは解されない。仮に、労災支給処分によって上記法律関係まで確定されるとすれば、当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられるべきものと解されるが、それでは、労災保険給付に係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の趣旨が損なわれることとなる。

徴収法の規定と目的

また、徴収法は、労災保険率について、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとした上で、特定事業の労災保険率については、基準労災保険率を基礎としつつ、特定事業ごとの労災保険給付の額に応じ、メリット収支率を介して増減し得るものとしている。これは、上記財政の均衡を保つことができる範囲内において、事業主間の公平を図るとともに、事業主による災害防止の努力を促進する趣旨のものであるところ、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額を特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とすることは、上記趣旨に反するし、客観的に支給要件を満たすものの額のみを基礎としたからといって、上記財政の均衡を欠く事態に至るとは考えられない。

そして、(…)労働保険料の徴収等に関する制度の仕組みにも照らせば、労働保険料の額は、申告又は保険料認定処分の時に決定することができれば足り、労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性は見いだし難い。

まとめ

以上によれば、特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならないものと解するのが相当である。そうすると、特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上記の決定に影響を及ぼすものではないから、特定事業の事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできない。

したがって、特定事業の事業主は、上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないというべきである。

以上のように解したとしても、特定事業の事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張することができるから、上記事業主の手続保障に欠けるところはない。

本判決のポイント

原告適格とは

行政事件訴訟法第9条1項は、処分取消の訴えについては、「当該処分(…)の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(…)に限り、提起することができる。」と規定しています。

このような行政事件において訴えを提起することができる資格のことを原告適格といいます。

そして、これまでの判例(最高裁平成 17年12月7日判決)において、「法律上の利益を有する者」については、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。」と示されています。

何が問題となったか

本件において、X法人は、徴収法12条3項に基づくメリット制の適用を受ける特定事業の事業主であったところ、処分行政庁がAさんに対して労災保険給付の支給決定(労災支給処分)をしたことにより、メリット制が適用され、メリット制の適用を受けない場合と比較して、労災保険料の負担が大きくなることになることから、「特定事業の事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」に該当すると主張していました。

そこで、特定事業の事業主に労災支給処分の取消しを求める原告適格が認められるか否かが問題となりました。

「労災支給処分に基づく労災保険給付の額」が、当然に「労働保険料の額の決定」に影響を及ぼすこととなるか否かが、原告適格を認めるかどうかの判断基準とされました。

メリット制とは

ここで、メリット制について、少し解説しておきます。

そもそも労災保険率は、災害のリスクに応じて、事業の種類ごとに定められていますが、たとえ業種が同じであっても、作業工程や機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力などによって個々の事業場における災害率に違いが生じ得ます。

そこで、労災保険制度では、事業主間の保険料負担にかかる公平を図るとともに、事業者主による災害防止努力の促進を目的として、当該事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度が設けられています。

この制度が「メリット制」と呼ばれるものです。

より具体的にいえば、特定事業(連続する3保険年度中の各保険年度において徴収法12条3項各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの)については、徴収法12条3項所定の割合(メリット収支率)が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、厚生労働大臣が、当該特定事業についての基準労災保険率を基礎として所定の方法により引き上げ又は引き下げるなどした率を、当該特定事業についての上記の日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができるというものです。

メリット収支率は、上記連続する3保険年度の間における、同項所定の労災保険法の規定による労災保険給付の額等に基づき算出するものとされています。

最高裁の判断

本判決において、裁判所は、労災保険法が規定する労災支給にかかる趣旨・目的を検討したうえで、同法は「特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確定しようとするものとは解されない」としています。

また、徴収法の趣旨や労働保険料の徴収等に関する制度の仕組みに照らせば、特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものに関する額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならないと解するのが相当であり、労災保険給の額が当然に労働保険料の額を決定に影響を及ぼすものではないことから、特定事業の事業主が、「その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たる」とはいえないと判断しています。

なお、本判決に述べられているとおり、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことによって保険料が増額されたことについて不服がある特定事業の事業主としては、保険料認定処分についての不服申し立てや取消訴訟を通じて、その違法性等を主張することができることから、かかる最高裁によっても特定事業主の保護に欠けることはないといえます。

弁護士にご相談ください

行政訴訟を提起することができる資格(原告適格)の判断はとても難しいものです。

また、行政処分については、その不服申し立ての方法自体が通常の一般民事事件とは異なる部分が多々あるだけでなく、行政手続の早期安定化などの観点から厳格な期間制限も設けられています。

行政処分に対して手続面や実体面での違法があると考える場合には、処分を受けた段階でできる限り迅速に弁護士に相談することがおすすめです。