日々雇用従業員の雇止めは適法か?【近江アサノコンクリート事件】

- 川崎市内で公共工事などを主力とする建設業を営んでいます。当社にはずっと仕事をお願いしている日雇いの労働者が何名かいます。このたび、指名停止処分を受けてしまい、仕事が激減しました。そこで、日雇いの労働者に対して雇止めを行うことを検討しています。注意点を教えていただけますか。

- 労働基準法上、日々雇い入れられる者に対する雇止めをする際には解雇予告手当は要しません。「日々雇い入れられる」という定義上、ある意味当然ともいえますが、これが長期間反復継続している場合には注意が必要です。「日々雇い入れられる」状態が長期間継続し、労働者において雇用継続の合理的期待が高まっている状況においては、雇止めに合理的な理由がなければ、雇止めが無効になる余地もあります。ご相談のケースにおいては、「指名停止による仕事の激減」が雇止めの合理的理由になるかどうかがポイントになるかも知れません。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

解雇・雇止めを行う場合には適正な予告手続が必要です

有期雇用契約をめぐっては、契約の更新が繰り返され、一定期間に渡り雇用が継続されたにも関わらず、ある日突然、会社側の都合によって契約を更新せず、期間満了をもって終了してしまう「雇止め」の問題が多々発生します。

そこで、厚労省では、このようなトラブルの防止等を図る観点から、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(厚生労働省HPより)を策定しています。

詳しくは、こちらのページで解説していますので、ぜひご覧ください。

さて、有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準によれば、有期雇用契約を締結している労働者(※)について、契約を更新しない場合には、少なくとも期間満了日の30日前までの予告が必要とされています(あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)。

※ここでいう有期労働契約は、3回以上契約が更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に係るものに限られます。

他方で、解雇予告については、すべての有期雇用契約を締結している労働者について行わなければならないものではありません。

- 日々雇い入れられる者

- 2か月以内の期間を定めて使用される者

- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

- 試用期間中の者

については、解雇予告を適用しないとされています。

ただし、試用期間中の者については、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度が適用されるため注意が必要です。

裁判例のご紹介(近江アサノコンクリート事件・大阪高裁令和6年2月13日判決)

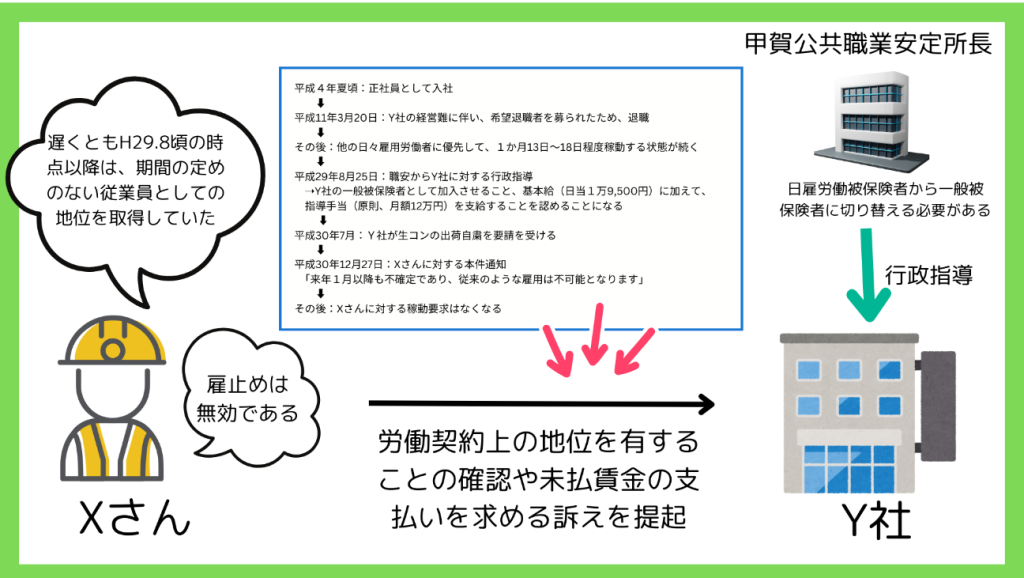

さて、今回は、日々雇用従業員の雇止めの適法性をめぐり、そもそも労使間に成立していた雇用関係が日々雇用の労働契約であったのかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

この事案は、Xさんが、Y社に対して、XさんとY社との間の労働契約について、Y社が行った解雇または雇止めの通知が無効であると主張して、労働契約上の地位を有することの確認や未払賃金の支払いを求めた事案です。

何が起きたか?

XさんとY社の雇用契約について

Y社は、生コンクリートの製造販売ならびに建築資材販売及び工事を主たる事業とする会社(昭和50年設立)でした。

Xさん(昭和33年生まれの男性)は、平成4年夏頃、Y社に正社員として入社し、その後、ミキサー車を運転して工事現場に生コンを運ぶ業務に従事していました(※一時雇用関係が中断していた時期もある)。

当時の労働条件は、出勤日を日曜日及び祝日を除いた全日、給与を月額25万円〜26万円(手取り)の月払い(別途、賞与の支給あり)、期間の定めなしというものでした。

Y社に正社員として勤務していました。

Y社の経営難とXさんの退職

Y社は、平成11年頃、経営難に陥ったことから、人員整理による希望退職を募ったところ、Xさんはこれに応募し、同年3月20日付でY社を退職しました。

希望退職に応じて退職しました。

退職後の稼働

しかし、Xさんは、退職後も、Y社の下で、他の日雇労働者に優先して、1か月13日〜18日程度稼動する状態が続いていました。

退職後における稼動日の決定は、Y社がXさんに稼動を求めるときは全日に稼動の可否を確認して行うことを基本としており、Xさんに対して特定の日の就労が義務付けられることはありませんでした。

賃金は、毎稼動日の終了時に現金で支払いがされていました。

また、Xさんは、Y社の下で稼動しない日については、日雇労働求職者給付金を受給していました。

退職後も、日雇いで働いていました。ただ、1か月に13日から18日働いていました。

Y社に対する行政指導

平成29年8月25日、Y社は甲賀公共職業安定所長から、Xさんについて、その就労実態等に照らし、日雇労働被保険者から一般被保険者に切り替える必要がある旨の行政指導を受けました。

Y社、Xさんの働き方は日雇労働じゃないでしょ? 一般被保険者に切り替えてください。

そうですか…

Y社による要請と待遇の変更

これを受けて、Y社はXさんに対して、日雇労働求職者給付金を受給できるようにするため別に事業所でも稼動するように要請しました。

しかし、Xさんはこれを拒絶するとともに、Xさんが所属していた連帯労組近江アサノ分会は、Y社に対して、Xさんを正社員として認め、一般被保険者として取り扱うよう求めました。

これに対して、Y社はXさんを正社員とは認めなかったものの、Y社の一般被保険者として加入させること、基本給(日当1万9,500円)に加えて、指導手当(原則、月額12万円)を支給することを認めました。

この結果、Y社におけるXさんの賃金の総額は、1か月50万円近くになりました。

Xさん、このままだと日雇労働休職者給付金を受けられないから、他の事業所でも働いてもらえません?

いやです。むしろ正社員にしてください。

分かりました、Xさん。正社員にはできないけど、一般被保険者に加入させますよ。

出荷の自粛要請

平成30年7月、当時のY社の代表者であったAさんが逮捕され、その後起訴されることになったことを受けて、Y社は、所属する大津生コンクリート協同組合から、同年12月の1か月間、生コンの出荷自粛を要請されました。

代表者が逮捕され、仕事が自粛となってしまった

Y社からXさんに対する通知

このような経緯を受けて、平成30年12月27日、Y社はXさんに対して、「平成30年12月1日から1か月間出荷自粛を余儀なくされております」「来年1月以降も不確定であり、従来のような雇用は不可能となります」との記載がある書面及び雇用保険被保険者離職票を交付(本件通知)しました。

そして、以降、Y社はXさんに対して、稼動を求めることは無くなりました。

Xさん、今後は今までのように仕事をお願いすることができなくなりました。

Y社の再雇用について

なお、Y社は遅くとも平成7年4月1日以降、就業規則において、従業員(ただし、就業規則に定める選考試験に合格し、採用された者をいう)の定年を満60歳とした上、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者は、満65歳まで1年単位の嘱託職員として再雇用される旨を定めていました。

訴えの提起

本件通知を受けて、Xさんは、Y社が行った解雇または雇止めの通知は無効であると主張し、Y社に対して、労働契約上の地位を有することの確認や未払賃金の支払いを求める訴えを提起しました。

争われたこと(争点)

本件においては、

①XさんとY社との間に期間の定めのない労働契約が成立していたかどうか?

②Y社による雇止めは有効かどうか?

などが問題になりました。

※なお、その余の争点については、本解説では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、①、②の点について以下のように判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| ①期間の定めのない労働契約の成否について | 法的には一貫して、日々個別の労働契約を締結しているものと評価される日々雇用であった |

| ②雇止めの有効性について | 客観的合理的な理由はなく、社会通念上相当であるとは認められず(雇止めは無効)、1か月当たり従前と同程度の日数の稼動をする日々雇用の存在が認められる |

判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断に至ったのでしょうか?

以下では、本判決のポイントをご紹介します。

争点①XさんとY社との間に期間の定めのない労働契約が成立していたか?

Xさんは、遅くとも平成29年8月頃の時点以降、期間の定めのない従業員としての地位を取得していたといえる、などと主張していました。

しかし、裁判所は、

「Xさんの稼働日はXさんとY社との間で一日ごとに合意されていたものといえる」上、「Xさん及びY社共にその労働形態が日々雇用であるとの認識があったものといえる」ことや「稼働日の決定方法や就労形態が事後的に変更された形跡もない」ことからすれば、「退職後のXさんの雇用関係は、法的には、一貫して、日々個別の労働契約を締結しているものと評価される日々雇用であったと認められる」

と判断しました。(=XさんとY社との間に期間の定めのない労働契約は成立していない)

争点②Y社による雇止めは有効か?

ア)労働契約法19条1号の類推適用について

Xさんは、Y社との間の契約が日々雇用を前提としていたとしても、Y社との間の労働契約は期間の定めのない労働契約と社会通念上同視できるものとなっており、また、Y社の雇止めは合理的理由を欠いていたといえるから、労働契約法19条1号の類推適用により、Y社の雇止めは無効であると主張していました。

しかし、裁判所は、

「Y社の下でXさんの日々雇用の状態が長期間にわたっていたことは認められるが、日々雇用における契約関係はあくまで稼働日ごとに存在し、稼働していない日には契約関係は存在していないといわざるを得ず、実際にもY社の下でそのような日々雇用の実体が存在していたと認められる」ことからすれば、「XさんとY社との間に、期間の定めのない労働契約と社会通念上同視できるような反復した有期労働契約関係があったと認めることはできない」として、「Y社によるXさんの雇止めは、労働契約法19条1号が定める期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できるものとは認められない」

と判断しました。(=労働契約法19条1号の類推適用は認められない)

イ)労働契約法19条2号の類推適用について

Xさんは、Y社との間の契約が日々雇用を前提としていたとしても、Xさんには雇用継続への合理的期待があり、また、Y社の雇止めは合理的理由を欠いていたといえるから、労働契約法19条2号の類推適用により、Y社の雇止めは無効であると主張していました。

【労働契約法19条2号の類推適用の余地がある】

この点について、裁判所は、

「XさんはY社の下で1か月当たり少なくとも13日程度以上の稼働が長年月にわたって続けられていたものであって、このような場合、日雇労働者において、従前と同程度の稼働が認められる状態が継続することについての期待の存在やそれに対する保護の必要性は、有期労働契約の更新の場合と異なるものではないといえる」などとして、「日雇の労働者について、労働契約法19条2号の類推適用の余地がある」

と判断しました。

【雇用継続の合理的期待があった】

そして、裁判所は、

「XさんのY社における日々雇用は、毎月相当程度の日数の稼働実績が長年月にわたり、かつ、安定的に継続されてきた」こと、「正社員の時代に劣らない手厚い待遇を受けていたこと」、「本件通知当時既に60歳に達していたXさんが、Y社から支給されていた(…)賃金水準と同程度の条件で他の事業所で稼働するのは困難であることが見込まれる」ことなどからすれば、Xさんには、平成30年12月27日の時点において「今後も従前と同程度の日々雇用における稼働が認められる状態が継続するものと期待することについて合理的な理由があったもの認められる」

と判断しました。

【雇止めは合理的理由を欠いていた】

さらに、裁判所は、

「出荷停止の影響はある程度の期間は続くとしても、長い眼で見ると一時的なものにとどまると考えられ(…)、本件通知時点においては、ある程度Y社の売上げの先行きが不透明な状況に陥っていた(…)としても、それまで長期間にわたり安定的に1か月当たり13日程度以上あったXさんの稼働を一気に恒常的かつ完全になくさなければならない事情があったとは認められ」ないことなどからすれば、「Xさんに対する日々雇用の停止(雇止め)については客観的に合理的な理由はなく、社会通念上相当であるとは認められないというべきである」

と判断しました。

イ)結論

このような判断を踏まえて、裁判所は、XさんとY社との間の契約関係について、

「労働契約法19条2号の類推適用により、Xさんは、Y社との間において、1か月当たり従前と同程度の日数の稼働をする日々雇用の存在が認められる」

と示しました。(=労働契約法19条1号の類推適用が認められ、Y社による雇止めは無効)

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、日々雇用従業員の雇止めの適法性が争われました。

裁判所は、日雇の労働者について、労働契約法19条2号の類推適用の余地があることを認め、さらにXさんについて雇用継続の合理的期待があったこと、また、Y社による雇止めについて客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であるとは認められないとして、雇止めを無効と判断しています。

また、裁判所は、最終的な判断として、XさんとY社との間において、「1か月当たり従前と同程度の日数の稼働をする日々雇用の存在が認められる」との具体的な結論を導いている点でも注目されます。

雇止めをめぐっては、労使間の紛争に発展することが多々あります。

有期雇用契約を締結している従業員との契約関係や雇止めなどの労使トラブルについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)