詐欺的な業務指示が不法行為に当たるか?【SES会社経営者ら事件】

Recently updated on 2025-06-28

- 神奈川県内でIT関係の会社を経営しています。

ところで、会社は従業員に対して業務上の指示をすることができると聞いています。会社が業務を行うにあたって、従業員がその指示を守られなければ規律が保てないので必要だと思うのですが、これは絶対ではないのですか? - ご指摘のとおり、会社は従業員に対して、雇用契約に基づく業務指示権があります。しかし、業務指示権が雇用契約に基づくものである以上、当然ながら限界もあります。

まず、そもそも雇用契約の内容に含まれないことは、従業員に命じることはできません。社長のプライベートな面倒を見ることなどは、通常は雇用契約の内容に含まれません。

また、法令や定款に違反することや、著しく危険が予見されること、ハラスメントに当たることなども命じることができません。

業務指示をするにあたっては、場合に応じて、その指示が何のために必要なのか、雇用契約上どのように位置づけられるのかを丁寧に説明する必要があります。

詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

会社は従業員に対して雇用契約に基づいて業務指示権があります。

しかし、どんなことであっても命令できるわけではありません。

たとえば、そもそも雇用契約の内容に含まれていないことについては、従業員に対して命じることはできません。

また、当たり前のことではありますが、法律や定款などに違反すること、著しい危険が予見されること、ハラスメントに該当することなどについても、従業員に対して命じることは許されません。

仮に会社が違法・不当な業務命令を行った場合、従業員は業務命令を拒否することができます。また、従業員が正当な理由に基づいて業務命令を拒絶しているにも関わらず、会社が従業員に対して懲戒処分などの不利益な取り扱いをした場合には、会社が従業員に対して損害賠償義務を負うことにもなりかねません。

近年、企業のコンプライアンスに対しては特に厳しい視線が向けられています。

会社内の業務命令の内容を含め、違法・不当な行為が行われていないか、改めて確認する必要がありそうです。

裁判例のご紹介(SES会社経営者ら事件・東京地裁令和6年7月19日判決)

さて、今回は、従業員らに対する詐欺的な業務指示等の不法行為該当性が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

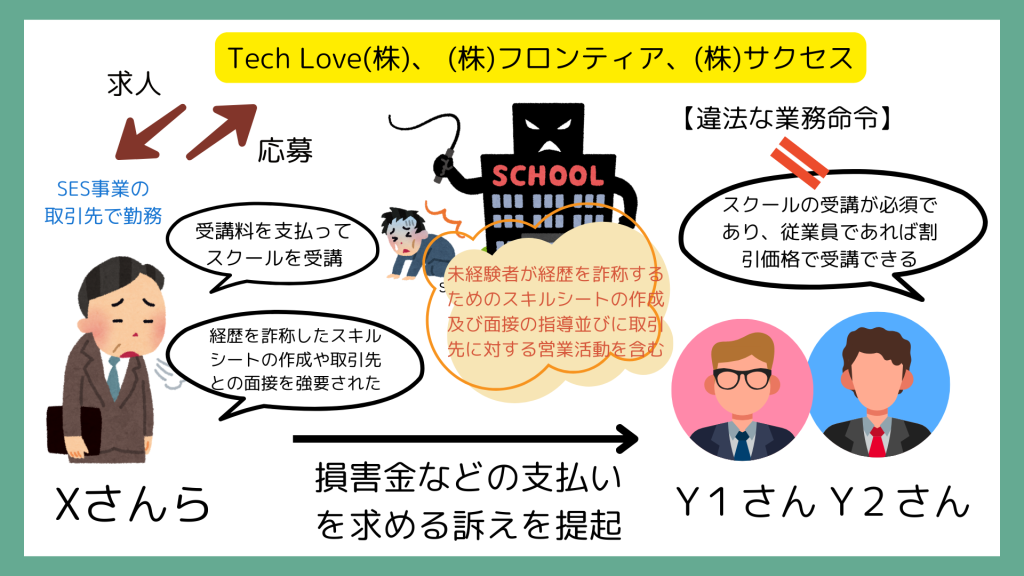

本件は、Tech Love(株)、 (株)フロンティア、ITソリューションズ(株)の求人広告に応募し、(株)フロンティアまたは(株)サクセスとの間で雇用契約を締結していたXさんらが、各求人広告はYさんらの求人詐欺によるものであり、Yさんらまたは上記各社の従業員を称する者らから、経歴を詐称したスキルシートの作成や取引先との面接を強要され、結果として、(株)フロンティアまたは(株)サクセスとシステムエンジニアリングサービス契約(SES契約)を締結した取引先において、能力を超過する業務を担当することとなり、業務を遂行することができずに退職に追い込まれ、精神的苦痛を受けたなどと主張し、Yさんらに対して、損害金などの支払いを求めた事案です。

何が起きた?

Yさんらについて

Y1さんは、Tech Love(株)の代表取締役でした。

Y2さんは、(株)フロンティアおよび(株)サクセスの前代表取締役であり、令和3年3月31日に(株)フロンティアを立ち上げてから同年12月1日まで同社の代表取締役を勤めていました。また、Y2さんは、同年11月24日に(株)サクセスを立ち上げてから、令和5年1月16日まで同社の代表取締役を務めていました。

Tech Love(株)、(株)フロンティア、(株)サクセスについて

Tech Love(株)、 (株)フロンティア、(株)サクセスは、システムエンジニアリングサービス(SES)事業として、システム開発、保守、運用業務の委託を受ける事業を行っておおり、従業員は、委託を受けた企業等に常駐して勤務していました。

X1さんの求人応募と契約の締結

X1さんは、Tech Love(株)の求人に応募し、令和3年2月4日、採用内定を受けました。

そして、X1さんは、同月9日、Tech Love(株)のプログラミングスクールの受講を申し込み、同年3月25日までに代金60万円を支払い、これを受講しました。

その後、X1さんは、同年4月22日、Tech Love(株)ではなく、(株)フロンティアとの間で雇用契約を締結し、同社のSES事業の取引先で勤務しました。

なお、X1さんは、同年6月2日に退職しました。

X2さんの求人応募と契約の締結

X2さんは、(株)フロンティアの求人に応募し、令和3年5月29日、採用内定を受けました。

そして、X2さんは、(株)フロンティアのプログラミングスクールの受講を申し込み、同年6月5日、代金48万円を支払い、これを受講しました。

その後、X2さんは、同年8月7日、 (株)フロンティアとの間で雇用契約を締結し、同社のSES事業の取引先で勤務しました。

なお、X2さんは、同年10月10日に退職しました。

X3さんの求人応募と契約の締結

X3さんは、ITソリューションズ(株)の求人に応募し、令和3年10月14日、採用内定を受けました。ITソリューションズ(株)は、設立準備中に採用活動をしていましたが、設立が中止されました。

そして、X3さんは、同年11月7日、 ITソリューションズ(株) ではなく、(株)サクセスとの間で雇用契約を締結し、同社のSES事業の取引先で勤務しました。

なお、X3さんは、同年12月29日に退職しました。

Yさんらによる指示

Yさんらは、応募者に対して、スクールの受講が必須であり、従業員であれば割引価格で受講できるなどと説明して受講料を支払わせるなどしていました。

しかし、スクールの内容は、未経験者が経歴を詐称するためのスキルシートの作成及び面接の指導並びに取引先に対する営業活動を含むものでした。

このような行為の主たる目的は、未経験者に経歴を詐称させてSESとして派遣するための営業活動及びその準備をすることにありました。

訴えの提起

Xさんらは、退職後、Yさんらから、経歴を詐称したスキルシートの作成や取引先との面接を強要され、結果として、(株)フロンティアまたは(株)サクセスとSES契約を締結した取引先において、能力を超過する業務を担当することとなり、業務を遂行することができずに退職に追い込まれ、精神的苦痛を受けたなどと主張し、Yさんらに対して、損害金などの支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと

本件では、YさんらのXさんらに対する違法な業務命令権の行使について、不法行為が成立するかどうか?が問題になりました。

なお、このほかにも、YさんらによるX1さん・X2さんに対するスクールの受講契約への勧誘・締結が詐欺該当性や、Xさんらの損害額も問題になりましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、YさんらのXさんらに対する違法な業務命令権の行使について、正当なものとみるべき余地はなく、不法行為が成立すると判断しました。

判決の要旨

では、裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では本判決の要旨をご紹介します。

Yさんらの行為は違法な業務命令であった

「前記認定事実(…)によれば、Yさんら並びにE及びG従業員らは、Xさんらの雇用主又は上司として、Xさんらに対し、経歴や年齢を偽る内容のスキルシートを作成させ、経歴詐称により従業員を派遣することを目的として、取引先に対する営業活動(テレアポ)をさせ、経歴等を詐称して面接を受けさせ、取引先においてSESとして勤務をさせた。これらの命令はいずれも、E又はGが、取引先に対し、従業員の経歴等を詐称してITエンジニアを派遣することにより報酬を得ることを目的とした詐欺行為又はその準備行為の実施を命じたものであり、雇用主であるE又はGの代表者であるYさんY1やその指示を受けたYさんY2又はその部下らが、Xさんらに対し、業務上の命令として、上記詐欺行為の一部を担うよう命じたのであるから、正当なものとみるべき余地はなく、違法な業務命令であったというほかない。」

Xさんらの認識は不法行為該当性を左右しない

「(…)なるほど、Xさんらは、少なくとも取引先の面接を受ける時点までには、自らが詐欺行為に加担している旨認識していたと推認されるが、これは、Xさんらが、同各社において正社員として採用されたことから前勤務先を退職するなどしていて、容易にE又はGを辞めることもできない状況にあったことを考慮すれば、上司であるYさんら又はその他従業員からの指示に従わざるを得ない状況に追い込まれていたというべきであって、Yさんらの業務命令はXさんらの意思に反するものであったというほかない。したがって、Xさんらが、自ら経歴詐称をしていることを認識していたとの事実は、Yさんらの業務命令がXさんらに対する不法行為に当たるとの判断を左右しない(…)。」

YさんらはXさんらに対して損害賠償義務を負う

「(…)Xさんらが、Tech Love、フロンティア又はI Tソリューションズの求人に応募してから、フロンティア又はサクセスを退職するまでの間に、Yさんら及びその指示を受けた従業員らから受けたスクールへの勧誘及び業務指示は、YさんらのXさんらに対する共同不法行為に当たるから、これによりXさんらに生じた損害について、Yさんらは連帯して賠償する責任を負う。」

弁護士にもご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、使用者によって行われた業務命令が、「取引先に対し、従業員の経歴等を詐称してITエンジニアを派遣することにより報酬を得ることを目的とした詐欺行為又はその準備行為の実施」を命ずるものとして違法と判断されました。

本件は、業務命令の違法性が比較的明らかの事案でしたが、近年では、業務命令の違法性が争われることが増えています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

業務命令の効力についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)